朱贝

两亿六千万年前的中二叠世(又称瓜达鲁普世,Guadalupian),我国华南地区多是一片广袤清澈的浅海。从晚石炭世发源并持续近七千万年之久的晚古生代大冰期(LPIA, Late Paleozoic Ice Age),至此已经是强弩之末,伴随着两极冰盖消融和全球规模的海泛,地球正在恢复它久违的暖意。海洋生命蓬勃发展,准备享受即将冉冉升起的生态红利——䗴类制造出有史以来最精美的外壳,与光合藻类组成复杂的合作系统;牙形动物游弋在浅海,在利齿上开展“军备竞赛”,准备随时拿出“最新版”的猎具扑向猎物。愈发活跃的暖气流加剧了风暴出现的频率,陆表海没有足够的纵深吸纳它们的能量,巨浪将海床犁起,磨成无数砾屑。菊石们纷纷躲进盘状外壳,以躲避风暴中砾屑的击打。它们或许知道风暴终将平息,而平息后被卷上来的深海有机质,将为浅海生态群落带来充足的食物保障…单看此幅情景,谁又能相信这是一个悠久生态系统最后的余晖呢。

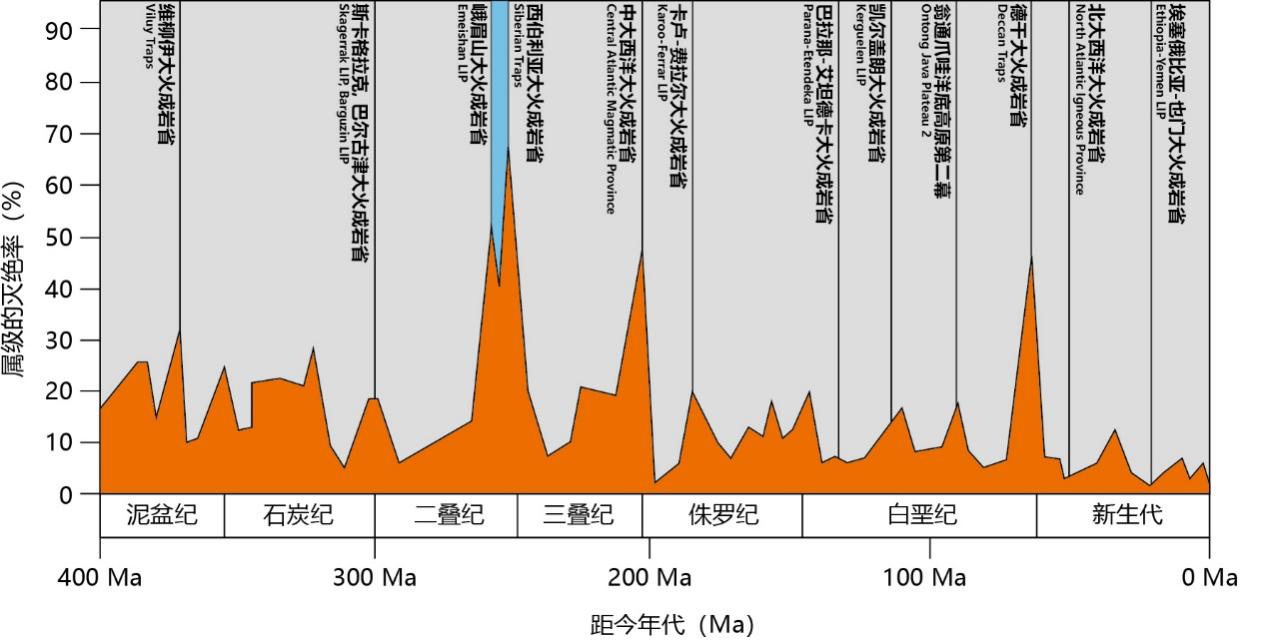

站在亿万年之后的未来往回看,一切早已尘埃落定。在地质年代表里,那段时光后续的故事是这样的:从中二叠世末期至二叠纪彻底结束,地球上爆发了两次生物大灭绝*,至二叠纪结束,起码80%以上 (Stanley, 2016)的物种彻底消失。延续了数亿年的古生代生态系统,在极短的地质时间内受到了致命冲击,除了少数幸运儿外,多数种属宣告事实消亡,让位于中生代的全新生态体系。

图1 在地质历史时期,每当有重大绝灭事件发生时,在地球历史中往往有大火成岩省爆发的影子。原图据Wignall (2001)

事情往往无独有偶。人们注意到,同时期的地球上,至少发生过两到三次极端火山事件(Extreme volcanism)。它们的产物——即今人称之为“大火成岩省”(LIPs,Large igneous provinces)的巨大地质体,如同血痂般凝固在当时的地球表面。两亿多年的剥蚀冲刷,这些远古造物的遗迹至今仍残留在地表出露的岩层里。它们矗立在西伯利亚的寒风中、矗立在洱海湖畔的彩云里,矗立在中亚腹地的风沙里。因为时间上的精确耦合性,人们怀疑它们很可能就是摧毁古生代末期生态系统的最终元凶。但线索呢?能够直接证明因果关系的线索在哪里?二叠纪,这个古生代最后的纪元,留给今人的,仍是一团晦涩的未解之谜。

峨眉山大火成岩省

让我们先聚焦到这两次大灭绝中的第一幕,即中二叠世末期大灭绝(Chen and Shen, 2019)。当时,我国华南大部分地区是一片广袤的浅海。浅海里沉积了一套横跨扬子板块的灰岩地层。它发育范围极为广阔,从滇西的大理丽江,横贯云贵高原、四川盆地、然后沿长江水道,可以一直延续到东海之滨。这套地层里保存着丰富的海洋化石,是一沓不折不扣的“中二叠世生态快照”。

考察中-上二叠统界限两侧的生物组合,很容易发现界限上下的生物组合发生了突变。舟牙形石属(Jinogondolella)全面让渡为克拉科牙形石属(Clarkina)(Shen et al., 2019)。腕足动物的家族遭到重大洗牌。䗴类最自豪、最复杂的分支——具有蜂巢层的希瓦格䗴科(Schwagerinidae)被彻底抹杀(Zhang and Wang, 2018),剩余幸存者一蹶不振,苟延残喘了一段时间,最终和从古生代中期就已经风烛残阳的三叶虫一起,彻底消失在了二叠纪末的绝灭终局。

按说,如果没有大的地质变动,石灰岩会持续形成,从中二叠统一直延续到上二叠统,像一个忠实的史官,一页页续写着化石的演化记录。在扬子台地大部分地区,事实也的确如此,灰岩地层从中二叠统(茅口组)连续过渡到了上二叠统(吴家坪组)。可在我国西南(即扬子板块西缘)以云、贵、川南为主的地区,覆盖在中二叠统灰岩(即茅口组)顶部的岩性发生了骤变。巨厚的熔岩——峨眉山玄武岩,牢牢地压在茅口组的顶部。这些熔岩,赤裸裸昭示着中二叠世末期地球上最大的火山系统——峨眉山大火成岩省曾经坐落于此的痕迹。得益于一代又一代测年学者的努力,人们认为峨眉山大火成岩省活跃在大约261-257Ma之间、并以260Ma作为主期喷发的开始(e.g. Zhong et al. 2014, 2020; Huang et al., 2016, 2021),如此看来,和中-晚二叠世之交生物灭绝事件发生的时间几乎一致。

为了弄清楚峨眉山大爆发是否是导致中-晚二叠世之交生态灾难的元凶,人们把目光聚焦到峨眉山大火成岩自身的演化中来。可随着目光越探越深,人们发现,峨眉山大火成岩省自身也有着扑朔迷离的身世。更遑论它与环境之间一切潜在的干涉效应了。

图2 今日地球上美丽的苍山洱海。这片宁谧而壮丽的山水,在两亿六千万年前,却是一座巨型火山系统的核心喷发区域(笔者摄)

第一个谜团:喷发伊始的沉积环境

若想还原峨眉山大火成岩省的整个演化历史,弄清楚“它是怎么开始的”是一切的前提。峨眉山大火成岩省刚刚爆发时的环境信息,记录在茅口组与玄武岩之间的沉积界线上。所以事情的A面并不复杂——想了解喷发伊始的环境信息吗?找到那个明显的【岩性】转化界面便可以了。在界面上,灰岩沉积停止,火山岩开始发育。火山岩显然不可能堆叠在真空中,所以,如不考虑风化剥蚀,只要茅口组和玄武岩共同出露的地方,这个岩性界面必然存在。

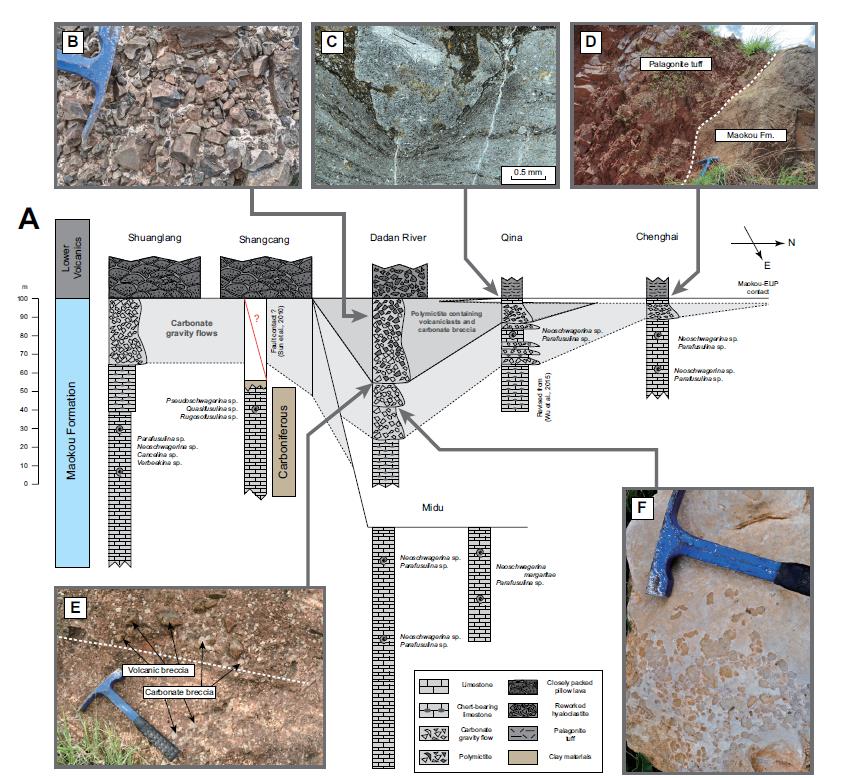

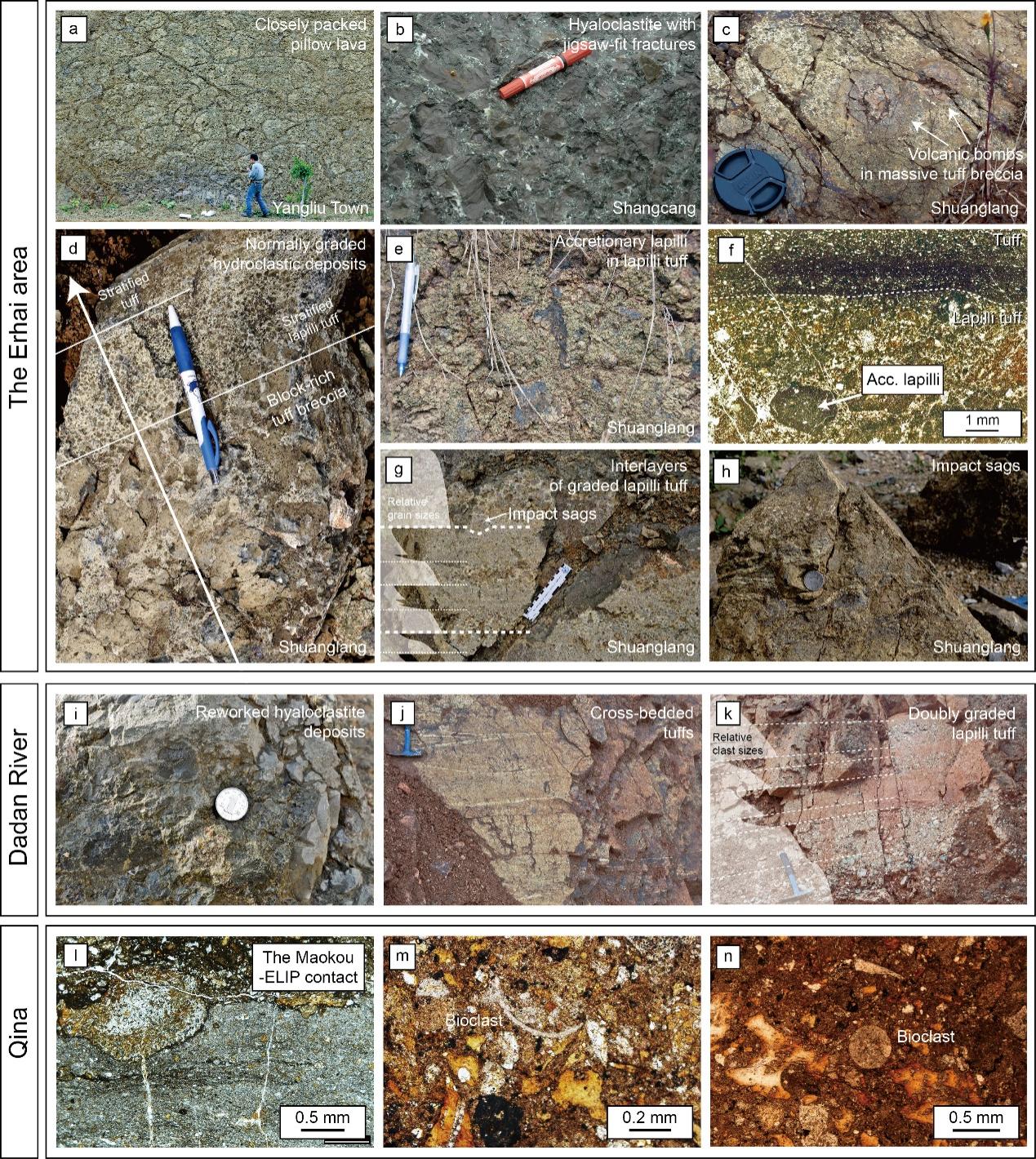

但事情的B面却扑朔迷离:虽然岩性相同,当人们在不同地方调查这个界线上下相同岩性的不同【岩相】时,会发现不同地区的界面记录着完全不同的岩相信息。譬如:四川峨眉山龙门硐地区的界线下方是一层风化壳,上覆玄武岩的柱状节理清楚反映着陆相喷发环境(Huang et al., 2016);而在云南大理地区,界限下方是碳酸盐岩角砾——代表着碳酸盐岩垮塌、海槽出现的典型沉积物,上方则是枕状熔岩和淬碎角砾岩(hyaloclastite)——同样是深海火山喷发的物质(Zhu et al., 2019)。从大理向北不远,到期纳地区,这个界线干脆整合了。砂屑灰岩的表面覆盖了一层细腻的海相火山灰,火山灰里偶尔还夹几颗火山角砾,压弯了下伏砂屑灰岩的细腻纹层,显示出清晰的水汽火山爆发(hydromagmatism)的痕迹——并且,火山爆发时,周围是一个碳酸盐仍在活跃沉积的环境(Zhu et al., 2019)。

所以峨眉山大火成岩省到底起源于哪里?深海?浅海?还是陆地表面?人们本打算从相对最明朗的“初始喷发”来切入它的演化故事,结果故事的第一页就给人们摆了一道守门难题。

图3 从洱海东岸的双廊镇向北,经过宾川上沧、来到金沙江北畔的期纳地区,茅口组灰岩和峨眉山火山岩接触界限上的岩性发生了显著变化(详细描述见Zhu et al.,2019)

经典的地幔柱动力学模型(Campbell, 2005)倒是可以解释陆相喷发和下伏灰岩表面的风化剥蚀现象。毕竟,上涌的地幔柱是个“蘑菇头”。当岩石圈底部有个蘑菇头一直在往上拱,上方地壳随之抬升并接受剥蚀,这也符合“地之常情”。可为什么理论上抬升剥蚀最强烈的喷发中心(大理地区),却堆积了几百米厚的深海沉积物和深海喷发产物呢?

反过来从深海视角切入也同样存在悖论。如果以这些深海产物为准,认定峨眉山火山作用一开始就起源于深海环境,那四川、贵州一带岩性界限上典型的剥蚀、喀斯特化与陆相喷发现象又该作何解释?显然,无论是地幔柱诱发抬升的经典理论,还是裂谷喷溢导致碳酸盐台地全面裂陷的模式,都无法单独解释茅口组-峨眉山玄武岩组界限上的复杂岩相信息。

而这个时候,古特提斯洋(Paleo-Tethys Ocean)的影子逐渐浮出水面了。

图4 大理洱海、金沙江南畔达旦河、北畔期纳区域具有丰富的水下火山喷发现象。它们反映了峨眉山大火成岩省中央区早期喷发的关键行为(详细描述及解释请见Zhu et al., 2019)

第二个谜团:藏在幕后的古特提斯洋

古特提斯洋是一个古生代早期出现、至中生代中期消失的古代大洋(Jian et al., 2009),扬子板块坐落在它的东缘,在二叠纪时期,正是因为扬子板块孤零零漂浮在古特提斯洋东侧、坐落于赤道位置,它才可以免于一切陆源杂屑的干扰、平静地沉积碳酸盐沉积物。然而在很长一段时间里,古特提斯洋在峨眉山大火成岩省的研究语境中都是个与“主角”没有太大关系的“边缘角色”。以至于我们很容易忽略这么一个事实:在峨眉山大火成岩省爆发的正当时,地球表面的板块运动——尤其是扬子板块西侧古特提洋的俯冲活动可一刻都没有停歇呀。

在二叠纪,古特提斯洋东缘已经开始进入俯冲阶段了,它在距离扬子板块不远的地带塑造了一系列平行于扬子板块边缘的岛弧火山(Jian et al., 2009),留下的火山岩碎片,历经两亿多年的风霜,至今仍保留在金沙江-哀牢山缝合带里,诉说着一个消失的大洋的点滴过往。

从古特提斯洋俯冲带所坐落的古方位可以看出,它离峨眉山大火成岩省的喷发中心着实太近了。两套全球尺度的构造系统离得如此近,让人不得不怀疑:它们之间难道真的就那么井水不犯河水、压根不会相互干涉?随着越来越多的科学数据被挖掘出来,人们果然看到了一些复杂的端倪。

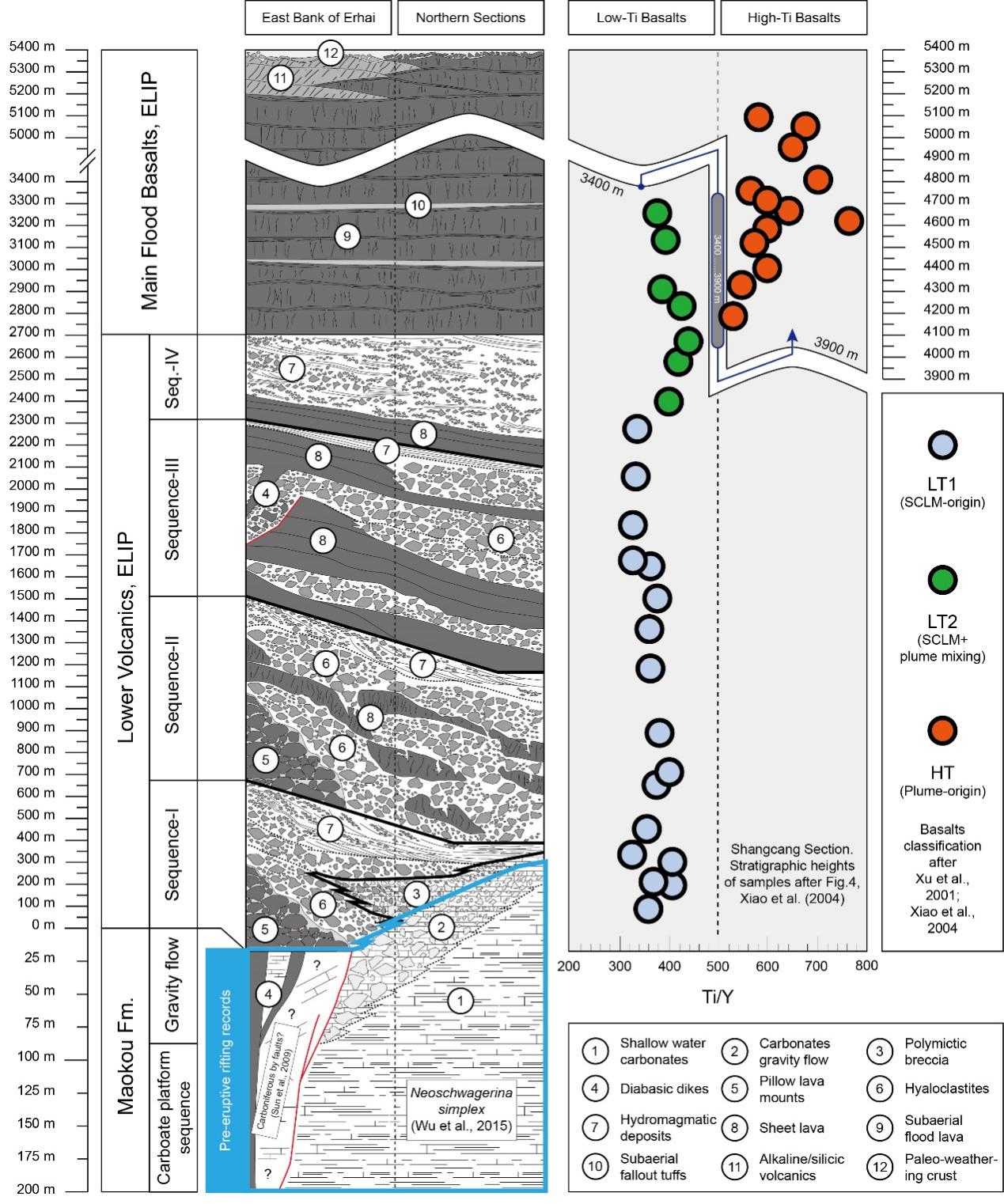

喷发伊始不久,古特提斯洋可能参与到峨眉山大火成岩省演化中的信号其实就已经出现了,信号首先浮现在小小的化学分子层面。在喷发中心(大理-丽江一带),玄武岩层序下半部分完全由一种特殊的玄武岩——“低钛玄武岩”构成(Xu et al. 2001)。它们的地球化学信号明确显示早期喷发的岩浆来源于岩石圈地幔,并且这个岩石圈地幔受流体交代十分强烈(Xu et al., 2001; Xiao et al., 2004)。大量剖面上的统计结果显示:这种以岩石圈地幔为源区的低钛玄武岩仅仅集中发育在大理-丽江以及周边一小坨区域内。在峨眉山大火成岩省内其他广大地区,茅口组上覆玄武岩一开始就显示正常的地幔柱来源(即OIB特征,与之相对,被称为“高钛玄武岩”)(Xu et al., 2001; Huang et al., 2016)。甚至在大理-丽江地区,地幔柱来源的高钛玄武岩也同样存在。它们上覆在低钛玄武岩之上,构成当地玄武岩层序的上半部分。

图5 在大理-宾川地区,具有强烈岩石圈地幔亲缘性的低钛玄武岩,其地层发育层位恰与水下火山机构的发育层位互相重合。覆于其上的高钛玄武岩则显示出明显的地幔柱亲缘性,这些高钛玄武岩的岩相则以典型的陆相溢流玄武岩为主

上述地球化学事实显然描述了一种可能:即大理丽江地区在喷发早期受到了某种动力机制的影响,导致岩石圈先于地幔柱发生了熔融。很容易想到的一种解释是地幔柱上涌至岩石圈底部后持续输出热量,“烤化”了上覆的岩石圈。但一如Xu et al. (2001)所论证,地幔柱供热能够导致的岩石圈熔融规模十分有限,并不能很好解释现今地表观察到的低钛玄武岩的赋存体量。

那么只剩下一种可能:这套虽被归为峨眉山大火成岩省、但却先于“地幔柱玄武岩”而出现的“岩石圈玄武岩”,会不会压根就未与地幔柱发生直接关联呢?考虑到二叠纪时期,滇西地区恰好处在古特提斯洋俯冲带的弧后地区,那么,它是否是弧后拉张的产物?

毕竟,弧后拉张导致岩石圈板块开裂,岩石圈在减压和俯冲流体的交代作用下都会发生部分熔融。根据当代板块构造理论,这套机制本身是“make sense”的、是可以用来解释大理地区低钛玄武岩的起源的。

但这样的解释是否站得住脚,关键要看配套的地质信息能否对地球化学证据产生独立支撑(即独立证据之间的关联一致性,mutual consistency based on independent evidence)。毕竟,要解释成弧后拉张,那么当时当地发生的一切就都得有个“弧后拉张的样子”——区域构造、喷发环境、岩相记录…这一切,都必须得跟弧后拉张的动力学背景配套才行。哪怕有一个地质事实站不住脚,“弧后拉张诠释”的合理性就消失了。

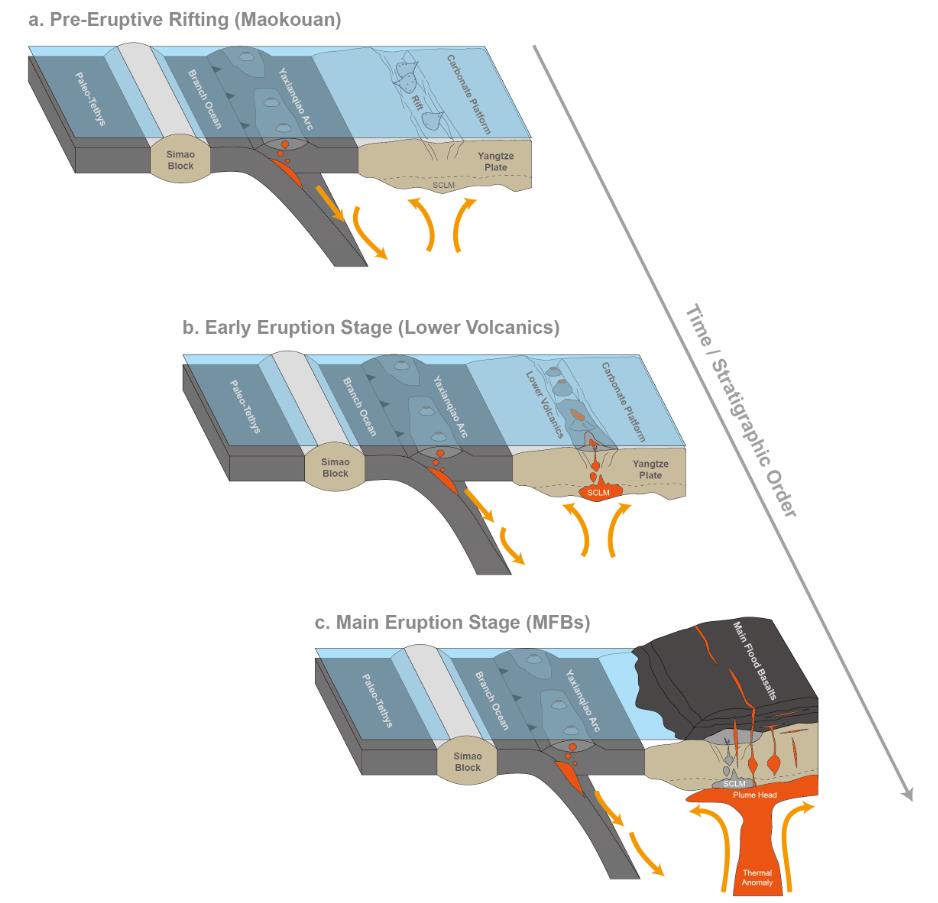

近期基于火山地层学的新研究刻画出了低钛玄武岩发育时期峨眉山大火成岩省中央地带喷发环境和喷发机制特征(Zhu et al., 2019)。研究指出:低钛玄武岩本身所赋存的岩相,是一套由枕状熔岩、淬碎角砾岩和席状熔岩组成的海相火山机构复合体。同时这套火山机构直接堆叠在全面垮塌的碳酸盐台地垮积相上。这意味着从喷发开始之前到喷发伊始,大理地区已经发生了全面的拉张裂陷,导致碳酸盐台地内深水海槽的出现。这与弧后拉张产生的构造效应是高度吻合的。更重要的是,滇西地质信息里还出现了三个“关联一致性”:第一,深水相碳酸盐岩角砾、枕状熔岩等深水岩相在区域上的展布范围,跟低钛玄武岩展布范围高度一致,这说明低钛玄武岩大部分都喷发在水下。第二,这个展布范围,本身沿NS走向形成一条狭长的带状区域,这与现今保留在金沙江-红河-哀牢山缝合带内的火山弧遗迹的走向相互一致,说明两者可能形成于同一套构造应力场之下;第三,将该区域内所有峨眉山基性岩墙群的优势走向进行投影,其优势方位同样呈近N-S方向排列,表明同喷发期的区域应力场确实古特提斯洋的火山弧走向相互一致。这种古特提斯洋和峨眉山早期喷发构造系统之间的高度吻合性,直到喷发早期结束、高钛玄武岩(也就是地幔柱岩浆产物)开始全面喷溢方才逐渐褪去痕迹。进入高钛玄武岩发育阶段,经典的地幔柱动力学行为就开始明显出现了。因此,基于多方面关联的一致性,我们完全可以做出如下假设:中国显生宙以来最大的火山喷发系统——这座可能诱发了中二叠世末期环境灾难的峨眉山大火成岩省,是一座由地幔柱和板块俯冲作用“联合打造”的“复合火山系统”。

图6 若对峨眉山大火成岩省早期低钛玄武岩及其所构筑的岩相地层格架的成因进行合理解释,古特提斯洋及其所诱导的弧后拉张效应或许是一个不能忽视的重要变量

第三个谜团:可这又和古环境突变有什么关系呢?

关系大了去了。不同的大地动力效应对应着不同的火山喷发机制,而不同的火山喷发机制又将导致完全不同的环境影响方式和影响规模。总的来说,火山活动对环境的宏观冲击包括但不限于下列各类方式:蒸汽普林尼式喷发可以向大气输出巨量火山灰。和巨量水蒸汽、以及由SO2溶于水蒸汽形成的硫酸气溶胶一道,它们能高效折射太阳光,从而造成持续的火山冰期(volcanic cooling);随岩浆排出的巨量二氧化碳呢,又会带来显著的温室效应,进一步导致洋流紊乱和气候失衡;当挥发分溶于海洋,接踵而至的大洋酸化以及大洋缺氧事件对海洋生态系统又是釜底抽薪式的打击;乃至大火成岩省巨量熔岩本身风化过程中消耗大量二氧化碳所导致的火山后冰期,以及随之而来的海退导致的浅海栖息地消亡…都从不同角度对生物圈构成了致命威胁。因此完全可以说:不同的喷发机制、喷发规模和喷发环境,将输出完全不同的生态冲击效应。

就拿早期喷发来说吧。一个完全从陆地开始喷溢的开局,和一个一上来就使劲儿往海水里“灌岩浆”的开局,带来的影响是完全不同的。首先,海洋水体巨大的热容和基性岩浆上千度高温之间的相遇,就决定了水下岩浆喷发必然会导致显著的淬火裂解(quenching fragmentation)(Zhu et al., 2019)。淬碎角砾岩和水汽火山爆破的大量发生,为挥发分直接向海洋水体的释放和溶解带来了显著的促进条件(Yan et al., 2020);而地幔柱陆相喷发由于没有经过海洋这个“大溶剂池”的缓冲(buffering),致使二氧化碳和气溶胶可以直接注入大气层中,对以大气层为主要诱因的生态冲击效应又具有主要贡献…到目前为止,尽管嫌疑人(大火成岩省)和被害者(二叠纪灭绝记录)都在场,但那杆“冒着烟的猎枪”(smoking gun)到底藏在哪里?仍然是一个尚未完全破解的谜团。也许下一步,当我们有了更精确的测年手段、更精细的火山地层解译、更生动的岩浆起源追溯、更丰富的生物地层记录之后,这段两亿六千万年前的故事,会向我们逐渐展露出新的面貌吧。

*注:中晚二叠世时期的“两次大灭绝”实际上是一个有争议的问题。所谓两次大灭绝,一者为中二叠世末期/瓜达鲁普世末期大灭绝(end-Guadalupian extinction,或称Capitanian extinction及pre-Lopingian extinction)、一者为二叠纪末大灭绝(End-Permian extinction)。由于在地质尺度下两次灭绝时间间隔太近,因此,产生了不少提法;又如“双联灭绝”(Double extinction)者;此外最新研究认为中二叠世末期物种多样性丧失效应较之显生宙诸次大灭绝而言并不显著(Fan et al., 2020)。鉴于本文主题以峨眉山大火成岩省本身为主要涉及对象,且考虑到峨眉山大火成岩省同期沉积地层里确实记录了生态环境的显著变化,暂搁置古生物学方面相关内容探讨,仍将中二叠世末期按一次绝灭事件计。

本文作者系西南石油大学副研究员,笔名“溯鹰”,全国科普领域最高荣誉奖——“中国科普作协优秀作品奖”金奖获得者。本文属作者认识,相关问题交流可通过邮箱 soarinzhu@163.com与本人联系。欲知更多详情,请进一步阅读下列参考文献。

参考文献:

[1] Campbell, I.H., 2005. Large igneous provinces and the mantle plume hypothesis. Elements 1, 265-269.

[2] Fan, J.X., Shen, S.Z., Ermin, D.H., Sadler, P.M., MacLeod N., Chen, Q.M., Hou, X.D., Yang, J., Wang, X.D., Wang, Y., Zhang, H., Chen, X., Li, G.X., Zhang, Y.C., Shi, Y.K., Yuan, D.X., Chen, Q., Zhang, L.N.., Li, C., Zhao, Y.Y., 2020. “A high-resolution summary of Cambrian to Early Triassic marine invertebrate biodiversity.” Science 277:272-77.

[3] Huang, H., Cawood, P.A., Hou, M. C., Xiong, F. H., Ni, S.J., Deng, M., Zhong, H. T., Yang, C. C., 2021. Zircon U-Pb age, trace element, and Hf isotopic constrains on the origin and evolution of the Emeishan Large Igneous Province. Gondwana Research.

[4] Huang, H., Cawood, P.A., Hou, M. C., Yang, J. H., Ni, S. J., Du, Y. S., Yan, Z. K., Wang, J., et al. 2016. Silicic ash beds bracket Emeishan Large Igneous province to < 1 m.y. at ~ 260 Ma. Lithos, 264, 17-27.

[5] Jian, P., Liu, D., Kröner, A., Zhang, Q., Wang, Y., Sun, X., and Zhang, W., 2009, Devonian to Permian plate tectonic cycle of the Paleo-Tethys orogen in southwest China (II): Insights from zircon ages of ophiolites, arc/back-arc assemblages and within-plate igneous rocks and generation of the Emeishan CFB province: Lithos, v. 113, no. 3-4, p. 767-784.

[6] Shen, S.Z., Zhang, H., Zhang, Y. C., Yuan, D. X., Chen, B., He, W. H., Mu, L., Lin, W., Wang, W. Q., Chen, J., Wu, Q., Cao, C. Q., Wang, Y., Wang, X. D., 2019. Permian integrative stratigraphy and timescale of China. Science China Earth Sciences, 62: 154–188Shen, Shuzhong, et al. 2019. Permian integrative stratigraphy and timescale of China. Science China Earth Sciences, 62, 25-60.

[7] Stanley, S.M. 2016. Estimates of the magnitudes of major marine mass extinctions in earth history. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 113, E6325-E6334.

[8] Wignall, P., 2001. Large igneous provinces and mass extinctions. Earth-Science Reviews 53, 1-33.

[9] Xiao, L., Xu, Y.G., Chung, S.L., He, B., Mei, H., 2003. Chemostratigraphic correlation of Upper Permian lavas from Yunnan Province, China: extent of the Emeishan large igneous province. Int. Geol. Rev. 45, 753-766.

[10] Xu, Y., Chung, S.L., Jahn, B., Wu, G., 2001. Petrologic and geochemical constraints on the petrogenesis of Permian–Triassic Emeishan flood basalts in southwestern China. Lithos 58, 145-168.

[11] Yan, H., Pi, D.H., Jiang, S. Y., Hao, W. D., Mand, K., Robbins, L. J., Li, L., Konhauser, K. O., et al. 2020. New constraints on the onset age of the Emeishan LIP volcanism and implications for the Guadalupian mass extinction. Lithos, 360-361.

[12] Zhang, Y.C. and Wang, Y. 2018. Permian fusuline biostratigraphy. Geological Society Special Publication, 450, 253-288.

[13] Zhong, Y. T., Mundil, R., Chen, J. Yuan, D. X., Denyszyn, S. W., Jost, A. B,. Payne, J. L., He, B., Shen, S. Z., Xu, Y. G., 2020. Geochemical, biostratigraphic, and high-resolution geochronological constraints on the waning stage of Emeishan Large Igneous Province. Bulletin of the Geological Society of America, 132, 1969–1986.

[14] Zhong, Y.-T., He, B., Mundil, R., Xu, Y.-G., 2014. CA-TIMS zircon U–Pb dating of felsic ignimbrite from the Binchuan section: Implications for the termination age of Emeishan large igneous province. Lithos 204, 14-19.

[15 ]Zhu, B., Guo, Z., Zhang, S., Ukstins, I., Du, W., Liu, R., 2019. What triggered the early-stage eruption of the Emeishan large igneous province? GSA Bulletin 131, 1837-1856.