秦政 刘金高 高远 吴怀春

01 陆相生油与海侵事件

石油,作为现代社会最重要的能源之一,支撑着工业、交通、农业等各个领域的发展。对于石油的起源和形成,地质学家进行了长期而艰苦的探索和研究。在石油地质勘探的早期,几乎所有石油资源都来自海相地层,因而产生了“陆相盆地不能生油”的巨大偏见。新中国成立后,老一辈富有远见的地质学家(如潘忠祥、侯德封、李四光、黄汲清等人)逐渐认识到陆相沉积盆地可以生油的事实,并在这一领域做出了突破性的贡献,提出了“陆相生油理论”。“陆相生油理论”是中国陆相沉积盆地油气勘探的重要理论,指导发现了大庆油田。

图1 大庆油田发现65周年,星空下的大庆油田采油九厂采油平台(转载自新华网:《新华全媒+丨时代星空下,大庆油田熠熠生辉》)

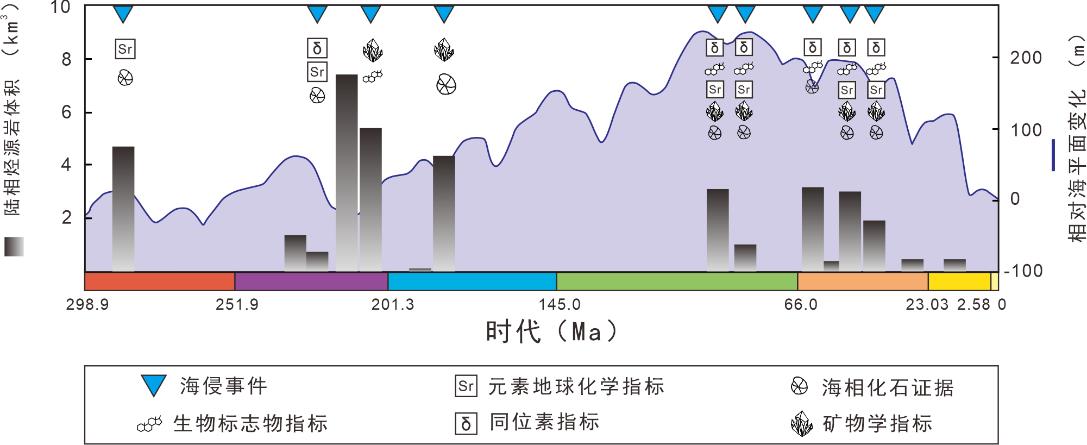

20世纪70年代以来,随着陆相石油地质勘探与研究的不断推进,许多研究人员在松辽盆地白垩纪地层中发现了海洋环境相关的化石组合与特征矿物。1977年,张弥曼先生率先在松辽盆地嫩江组地层中发现了半咸水鱼类化石;1982年邢顺洤等人在松辽盆地青山口组发现了典型的咸水指示矿物—海绿石。随着地质研究的不断深入,在松辽盆地两个重要生油层位(嫩江组和青山口组)报道了大量的海侵证据。除此之外,在我国其它陆相生油盆地中也同样发现了海侵的证据,作者通过统计前人发表的数据,发现我国有将近2/3的陆相烃源岩盆地存在海侵的证据(图2)。不仅如此,在西非、北美、南美等全世界范围的陆相盆地内也相继发现了海侵的证据。特别是在高海平面时期的中生代,陆缘湖泊受到海平面升高引发的海侵可能更加频繁。鉴于海侵事件的频发性及其对陆相盆地有机质富集的潜在影响,有必要深入研究海侵诱发陆相盆地有机碳埋藏的动力学机制。

图2 中国湖相烃源岩体积的时间分布与全球海平面变化

02 海侵事件的示踪手段

地球化学指标、古生物学证据以及相对海-湖平面的重建都是用于识别海侵事件的常用手段。目前来看,绝大部分指标都无法给出海侵频率和程度的信息。例如,B/Ga、Sr/Ba、S/TOC等古盐度指标可以有效识别海侵事件(Wei et al., 2020),但是盐度变化不具有单一指向性,即在局限盆地逐渐咸化的过程中,这些指标也可能会显示出与海侵类似的地球化学特征。此外,绝大多数用于盐度指标的元素在沉积盆地中具有较长的滞留时间(100万-1000万年),因此较难识别海侵的精细过程。其他地球化学指标,如硫同位素,主要通过反映海洋和湖泊体系的化学循环差异来识别海侵。然而,由于湖相盆地的地球化学条件空间差异性强,数据的解释和古环境的重建充满了复杂性。古生物指标,特别是微体古生物化石以及生物标志物证据,可以为海侵事件的识别提供强有力的证据,但是这类证据通常受到保存条件和生态演化的影响,可能会导致海侵事件频率信息的丢失。

图3 松科一井钻探工程 (图片来源 https://doi.org/10.1038/467150a;Geology: A trip to dinosaur time. Nature 467, 150–151)

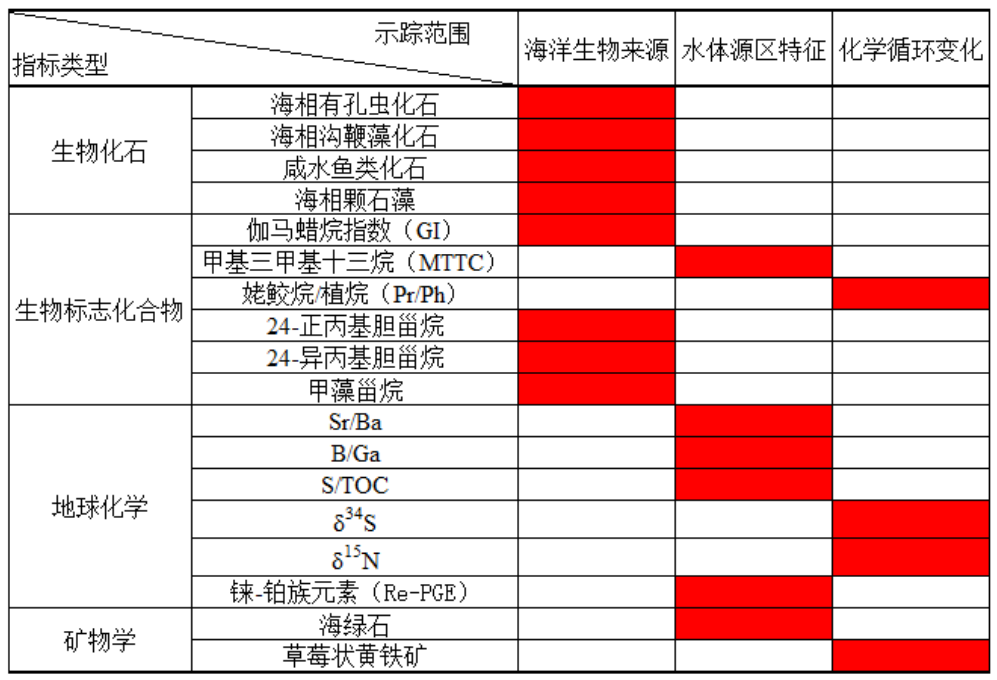

2007年,以王成善先生领导的国家重点基础研究发展计划(973 计划)“白垩纪地球表层系统重大地质事件与温室气候变化”项目研究群体为主,在国家科技部和大庆油田有限责任公司联合资助下,由中国地质大学(北京)和大庆油田有限责任公司共同组织,在松辽盆地实施完成了松科一井钻探工程。这项科学探索工程首次获得了白垩纪地层总长度2 485.78 m的连续岩心(图3;王成善等 2024)。基于松科一井的连续岩心记录,研究人员开展了大量关于海侵事件的研究,展示了大量海侵相关的证据(表1;Hu et al., 2015; Xi et al., 2016; 曹文心等,2016)。依托松辽盆地烃源岩的首个高分辨率地质年代标尺,准确约束了海侵事件的绝对年代和单次事件持续时间,为探索海侵事件与其对湖相盆地有机质埋藏的作用机制提供了绝佳条件(吴怀春等 2024)。

表1 松辽盆地已报道的海侵证据及其示踪范围

03 铂族元素体系对松辽盆地海侵事件的精细示踪

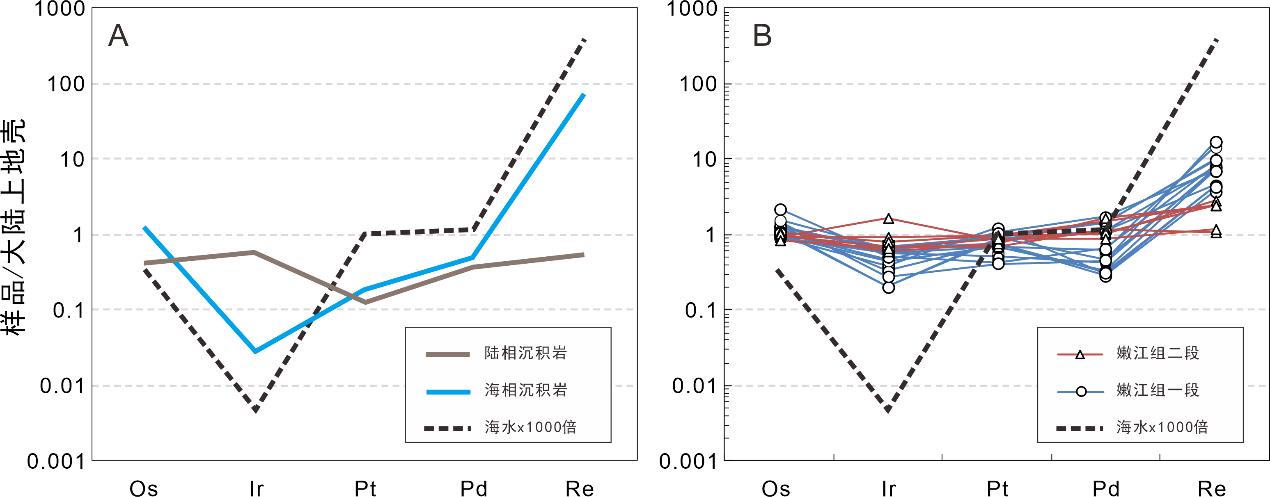

铼-铂族元素(Re-PGE,包括Os、Ir、Ru、Pt、Pd和Re含量以及Re-Os同位素体系)是一组在地表环境中性质相似的超痕量元素(<10-9 g/g级),且其在海洋和陆地环境中的配分模式具有显著差异,因而在示踪海侵事件中具有潜在的应用价值。海洋沉积物中的Re-PGE模式通常表现为铼(Re)的富集和铱(Ir)的亏损,而陆地沉积物则呈现较为平坦的分布(图4A)。这种差异使得通过分析沉积物中的Re-PGE含量,可以识别地质历史上的海侵事件。此外,Re和Ir在盐度变化过程化学性质保守,适合作为水体源区混合的定量指标。由于Re-PGE元素在沉积物中稳定,不易受到后期成岩作用、风化或变质作用的影响,能忠实记录海水与陆地水体交换的历史并成为示踪海侵的有效手段。由于海水中受到热液来源Os的影响,其初始Os同位素比值(沉积物形成时的187Os/188Os,表示为Osi)略低于湖水,这一特性为研究海侵提供了额外判据。

图4 大陆上地壳标准化铼-铂族元素(Re-PGE)配分模式对比(A)典型海相沉积岩和陆相沉积岩以及海水(1000倍)的Re-PGE配分模式图(据Baioumy et al., 2011);(B)嫩江组一段、二段富有机质泥岩以及海水(1000倍)的Re-PGE配分模式图

松辽盆地的Re-PGE研究结果显示,嫩江组一段和二段的富有机质泥岩样品具有不同的配分模式(图4B)。嫩江组一段有轻微的Re富集和Ir亏损,类似于海水信号和陆地信号的混合。嫩江组二段Re-PGE相对平坦的Re-PGE配分模式,类似于陆相沉积岩的特征,其中Ir和Re均接近地壳值。综合前人报道的海侵证据,嫩江组一、二段的Re-PGE配分模式差异证明了其示踪海水-湖水交换的可靠性。

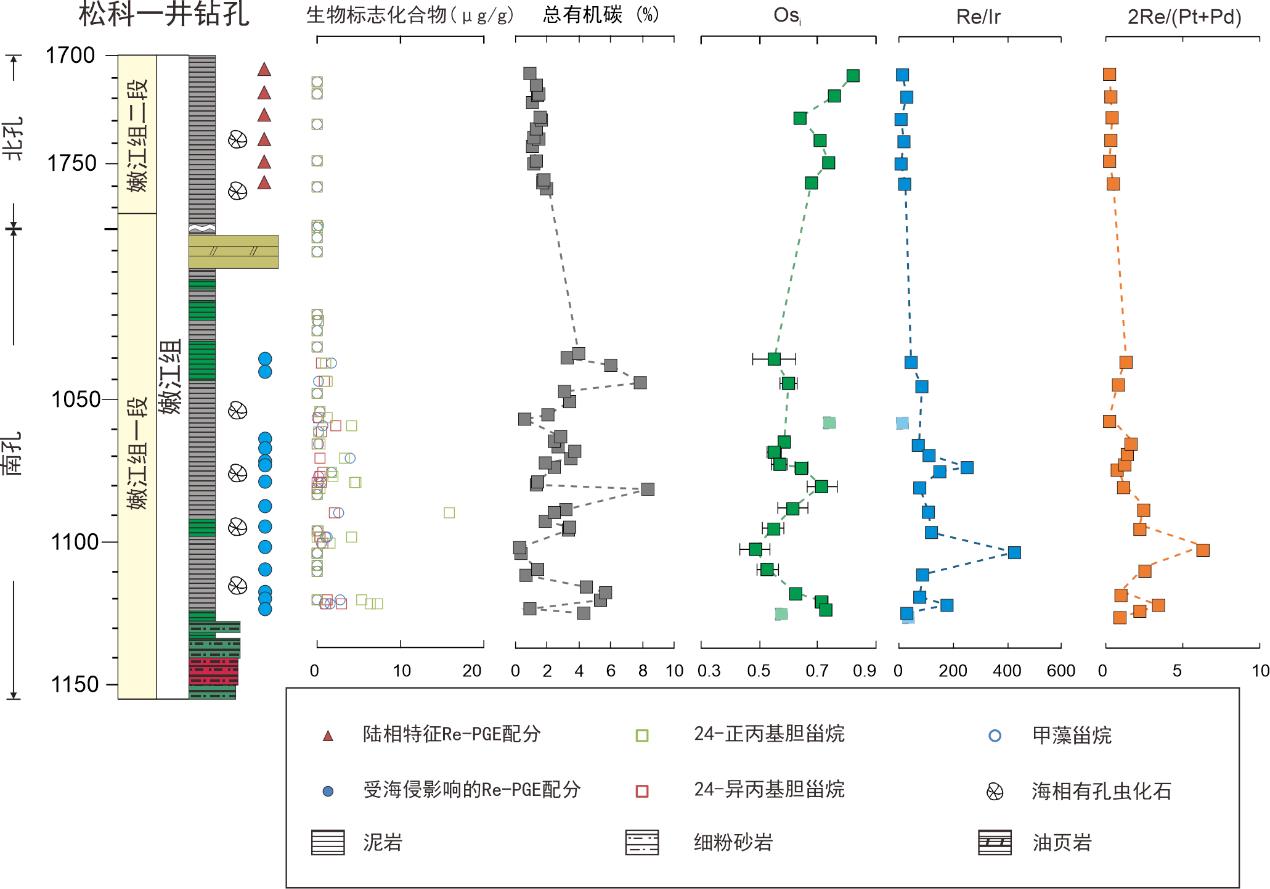

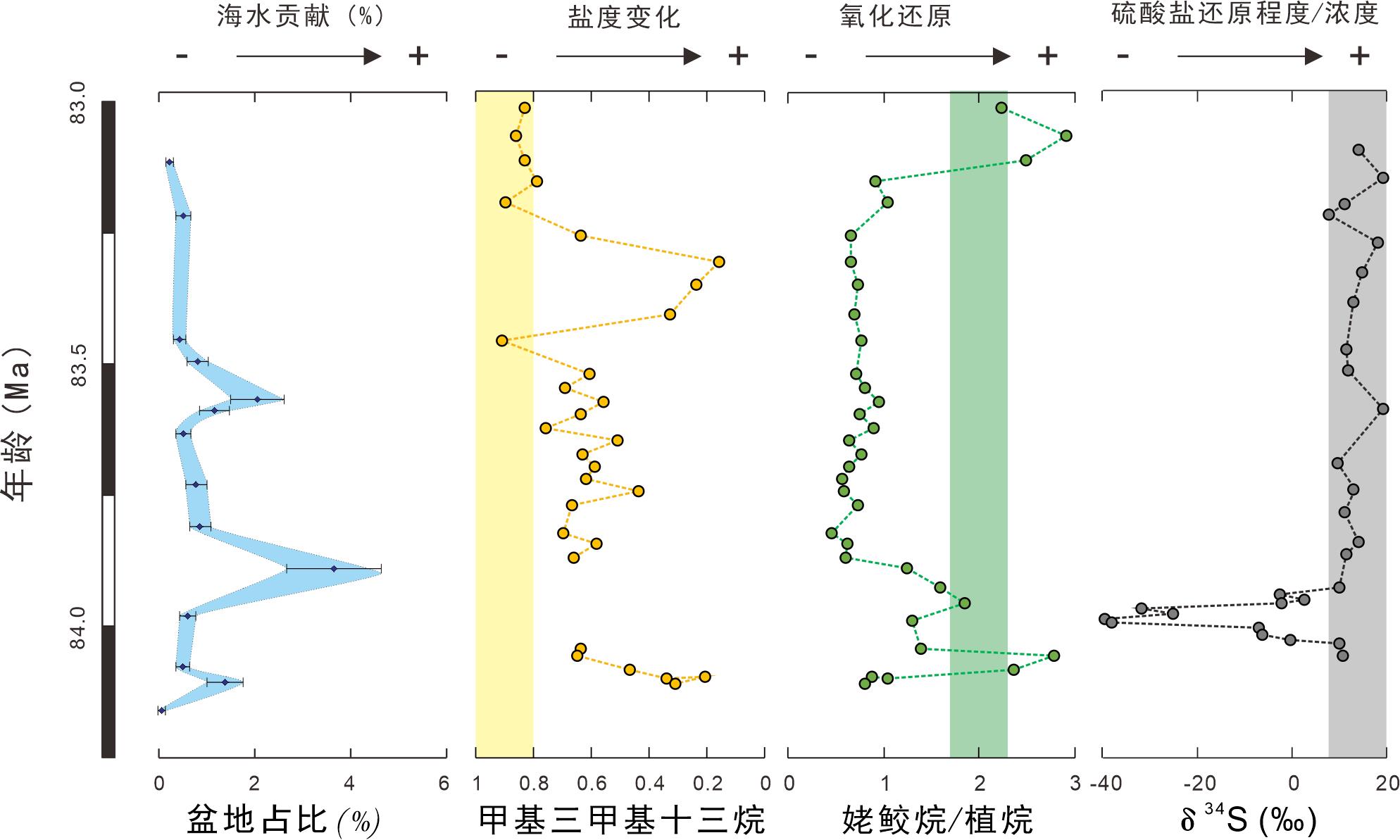

为了进一步提取Re-PGE体系中的海侵信息,作者对比了Re/Ir与2Re/(Pt+Pd)比值作为海侵指标的优劣势。Re和Ir在海水-湖水交换过程中对盐度变化不敏感,且Ir元素几乎不参与特定沉积过程,可以减少沉积速率和输入通量变化对Re富集的干扰。而Pt和Pd由于分别与铁-锰氧化物和有机碳具有高亲和性,无法提供同样的稳定性和可靠性。因此,作者最终选择Re/Ir比值作为示踪工具,并将其用于定量评估海侵事件的频次和程度信息(图5)。嫩江组一段的Re/Ir比值的波动表明,海侵在85.15Ma启动,在84.75Ma达到峰值,嫩江组海侵共存在3个峰期(图5和6)。与Re/Ir比值相对应的锇同位素初始值(Osi)的降低也支持了海侵的观点(图5)。通过对比其它地球化学指标,对于海侵启动的识别,除硫同位素以外,都指向相同的时间节点。这可能是由于硫同位素信号的波动同时受到硫酸盐浓度和硫酸盐还原速率的共同影响(图6)。相比于古盐度和古氧化还原指标,Re-PGE体系的滞留时间短(现代海水中PGE~104年;Re~105年;湖泊中Re-PGE的滞留时间可能要低得多),因此可以识别到更细微的地球化学扰动过程,从而可以用来识别海侵的准确时间。

图5 松科一井嫩江组一段至二段综合地层柱状图,显示各指标的地层分布

鉴于在不同盐度水体交换过程中Re和Ir的地球化学惰性,根据蒙特卡洛方法,计算获得海侵期间海水的贡献程度不超过盆地总水体体积的5%(图6)。海水贡献量较低这一认识,与海洋化石组合中海相分子较为贫乏的特征一致,另外也解释了海侵时期为什么海-湖平面依然呈现反相变化的特征(Zhang et al., 2023)。总体来讲,Re-PGE元素体系因其含量极低、滞留时间短的特征,可以用来定量恢复海侵事件的期次和水体交换程度的细微变化,具有重要的应用潜力。

图6 海侵时期的海水贡献量和盐度,氧化还原以及硫酸盐还原速率/浓度随时间变化的曲线

04 海侵事件与大规模有机质埋藏的联系

众所周知,有机质的埋藏量取决于盆地内碳源与碳汇的平衡,即盆地内的生产力(碳源)和有机质保存条件(碳汇)的共同制约。从全球尺度来看,海洋的有机碳埋藏主要受到全球气候变化的控制,而湖相盆地的有机碳埋藏动力学则更复杂,既受到区域尺度内的气候-构造因素控制,也受到全球气候扰动的影响。但是,海侵事件作为孤立于上述事件之外的水文扰动事件,其对于湖相盆地的有机碳埋藏的影响尚不明确。目前主要的假说包括:1)海水直接带来更高的生产力及营养盐;2)高密度的海水侵入引起湖水分层进而促进有机碳保存;3)海侵促进湖泊内源营养释放,进而促进生产力和底水缺氧(Xia et al. 2019)。

铼-铂族元素体系提供了海侵影响有机质埋藏的详细信息,使得我们可以进一步更精细地刻画海侵事件的过程。首先,Re/Ir比值和总有机碳含量(TOC)呈现镜像关系,表明海侵并没有直接带入更高的生产力或者可直接利用的营养元素(图5)。相反,TOC含量的降低表明,海水的灌入会带来氧化剂(如溶解氧,硝酸盐和硫酸盐等),加剧有机质的再矿化。现代环境的调研和实验表明,海水的侵入会导致内源营养的释放和沉积物的扰动,进而刺激初级生产力的繁盛。例如在底水环境中强烈的硫酸盐还原生成的硫化氢会优先剥离沉积物中的磷(Poulton, 2017)。与此同时,底水氧化剂的强烈消耗导致了松辽盆地内部的强烈缺氧,也为有机质的保存提供了良好的条件。因此,我们认为,嫩江组海侵事件通过输入海水来源的氧化剂,促进湖泊内源营养的释放,湖泊的富营养化既促进了初级生产力的提升也加剧了湖泊底水的持续缺氧。

综上所述,本研究中Re-PGE体系对海侵期次和程度的精细刻画表明海侵诱导的生产力与缺氧条件之间的正反馈,是促进嫩江组巨量有机碳埋藏的重要动力学机制。这一发现进一步丰富了“陆相生油理论”,揭示了地球温室时期高海平面的背景下,海侵对陆相盆地生油的有机碳埋藏机理。

该成果于近日相关研究发表在国际顶级地球化学期刊《Geochimica et Cosmochimica Acta》:https://doi.org/10.1016/j.gca.2024.09.031。第一作者为中国地质大学(北京)博士秦政,通讯作者为中国地质大学(北京)刘金高教授。相关问题可通过邮箱 zhengqin1996@126.com联系,欲知更多详情请进一步阅读原文和下列参考文献

主要参考文献

[1] 曹文心, 席党鹏, 黄清华, 等. 松辽盆地海侵事件—松科1井钙质超微化石新证据. 地质通报, 2016, 35(6): 6.

[2] 王成善, 高远, 王璞珺, 等. 松辽盆地国际大陆科学钻探: 白垩纪恐龙时代陆相地质记录. 地学前缘, 2024, 31(1): 412-430.

[3] 吴怀春, 李山, 王成善, 等. 松辽盆地白垩纪综合年代地层格架. 地学前缘, 2024, 31(1): 431-445.

[4] Baioumy H M, Eglinton L B, Peucker-Ehrenbrink B. Rhenium–osmium isotope and platinum group element systematics of marine vs. non-marine organic-rich sediments and coals from Egypt. Chemical Geology, 2011, 285(1-4): 70-81.

[5] Hu J F, Peng P, Liu M Y, et al. Seawater Incursion Events in a Cretaceous Paleo-lake Revealed by Specific Marine Biological Markers. Scientific Reports, 2015, 5: 9508.

[6] Poulton S W. Biogeochemistry: Early phosphorus redigested. Nature Geoscience, 2017, 10(2): 75-76.

[7] Wei W, Algeo T J. Elemental proxies for paleosalinity analysis of ancient shales and mudrocks. Geochimica et Cosmochimica Acta, 2020, 287: 341-366.

[8] Xi D, Cao W, Huang Q, et al. Late Cretaceous marine fossils and seawater incursion events in the Songliao Basin, NE China. Cretaceous Research, 2016, 62: 172-182.

[9] Xia L, Cao J, Hu S, et al. How marine incursion influences the quality of lacustrine source rocks: The Paleogene Nanxiang Basin, eastern China. AAPG Bulletin, 2019, 103(5): 1071-1096.

[10] Zhang Z, Huang Y, Li M, et al. Obliquity-forced aquifer-eustasy during the Late Cretaceous greenhouse world. Earth and Planetary Science Letters, 2022, 596: 117800.