邓涛,胡修棉

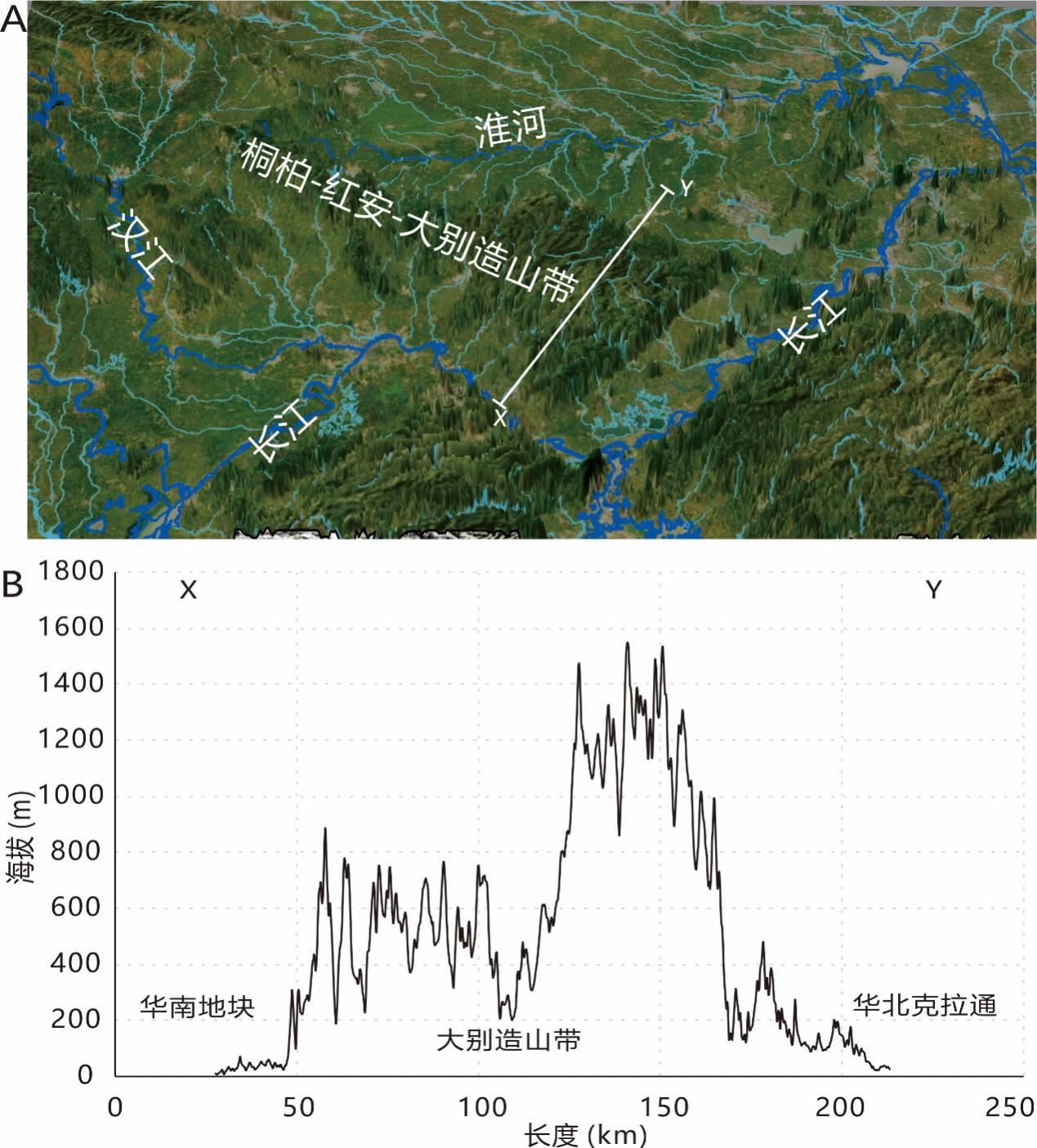

在我国,有一条横跨东西、纵贯南北的山脉——秦岭-大别山,它的西端从甘肃南部的迭山开始,与昆仑山相连;东端则伸展到安徽和湖北交界的大别山。这条山脉全长约1500千米,宽度在100到400千米之间。在水系、地理、地貌甚至气候上,这条山脉把我国的南方和北方一分为二,成为华北、华南的分水岭(见图1A)。堪称中国东部河流格局的“指挥官”:从这里发源的河流,向北奔向淮河,向南和向东则汇入长江(见图1A)。造成地表地貌变化的原因在于深部地质构造,它同时是一道重要的地质分界线,被称之为秦岭-大别-苏鲁造山带,亦称作中央造山带。

东部的大别-苏鲁造山带,它可是地球上最大的超高压变质带之一。科学家认为,它主要诞生于二叠纪到三叠纪时期,以出露三叠纪大陆型超高压榴辉岩而举世闻名。那时,华南地块像潜水艇一样“俯冲”到华北板块下方,造就了这片壮观的地质奇观。大别造山带的地形也很有意思:它的海拔在800米到1500米之间,向北一头扎下,迅速降到海拔50米以下的华北平原;而向南则像个慢坡,逐渐滑向丘陵低地(见图1B)。不过,中国南北分水岭究竟何时形成?大别造山带又是什么时候开始扮演这个“分水岭”角色的?这些问题至今还是个谜,科学家们的研究才刚刚起步。

图1桐柏-红安-大别-苏鲁造山带水文、地理概况。

(A)东亚的现代地形起伏和主要河流,并显示中国东部现今的流域格局;(B)横跨大别造山带的地形高程剖面。

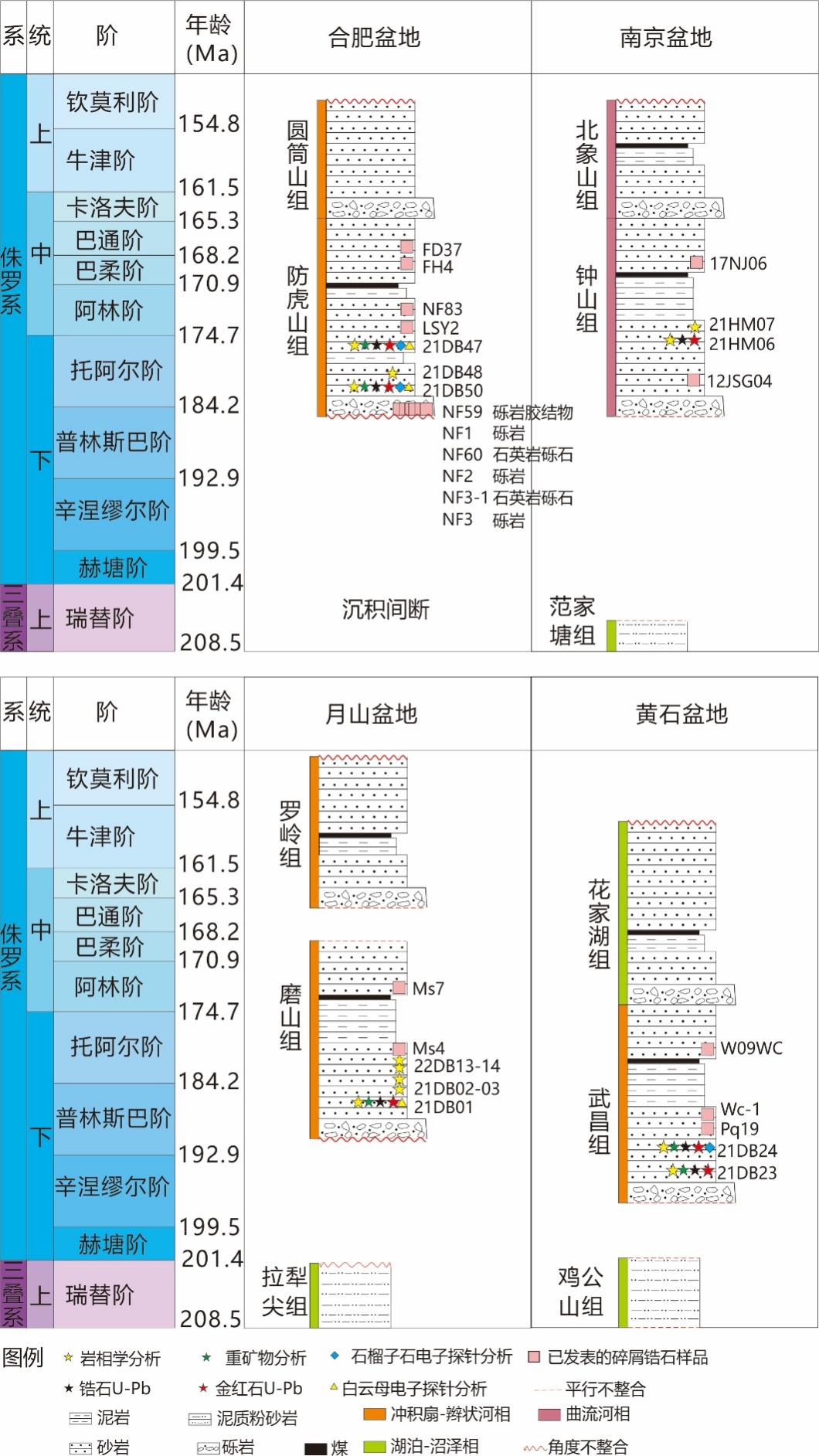

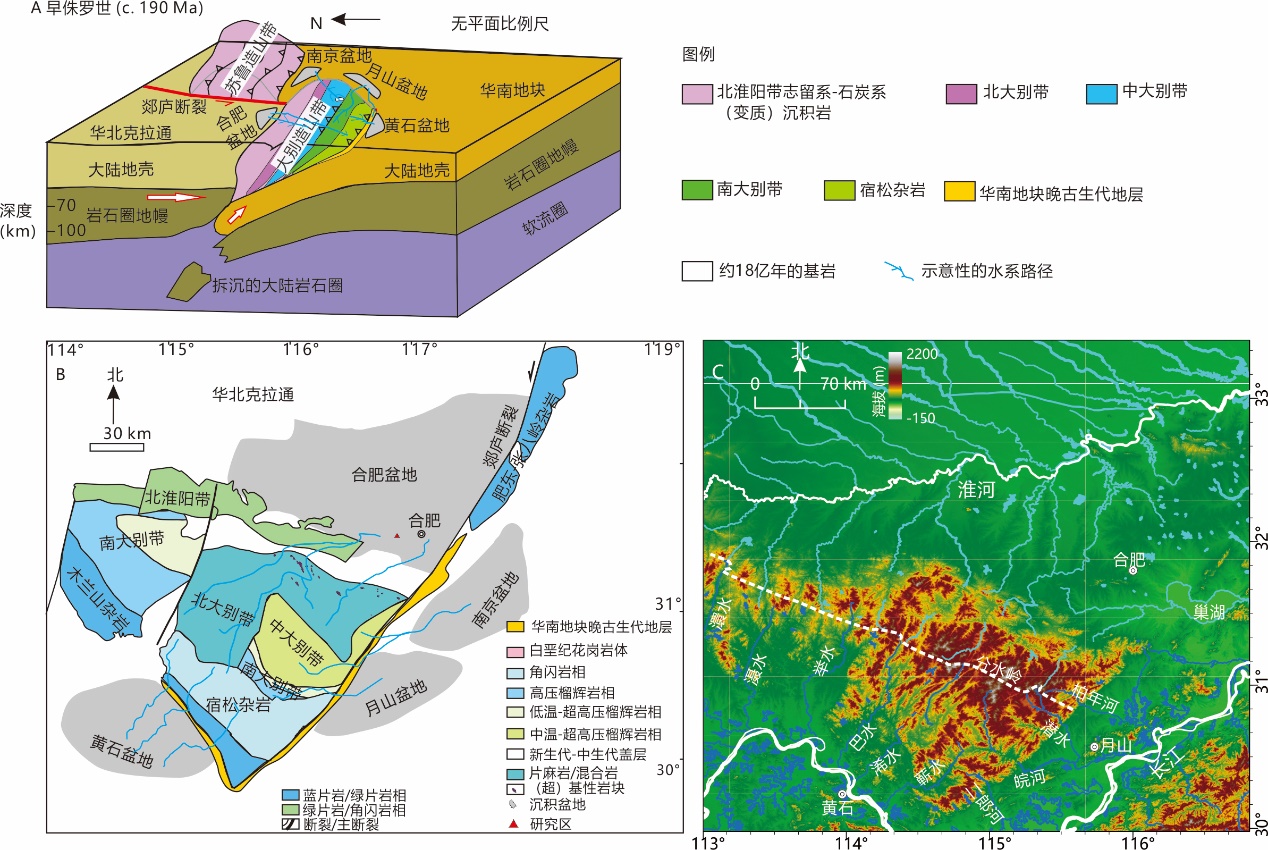

在地质学研究中,物源分析可以重建地质历史时期的沉积物分散路径,为水系模式提供参考。由于大别造山带以三叠纪(超)高压变质岩为特色,为开展物源分析提供了特征的指纹。我们的研究思路是:如果造山带周缘同一时期的沉积盆地记录了来自造山带的特征变质岩物源,则说明此时大别造山带已经隆升成为分水岭,并给周围的沉积盆地提供了碎屑物质。本研究选择大别造山带周缘最早期的四个沉积盆地,包括早-中侏罗世的合肥盆地、南京盆地、月山盆地和黄石盆地,它们分别位于大别造山带的北部、东北部、东部和南部(图2)。这些沉积盆地保留了大别造山带抬升和剥露历史的独特记录,利用沉积记录开展物源分析来追溯大别造山带的隆升和剥蚀历史,有可能限制中国北方和南方之间、长江和淮河流域之间分水岭的最早发育时代和过程。

本次研究对大别造山带周缘四个盆地的下侏罗统开展了包括砂岩岩相学、重矿物组合、锆石和金红石U-Pb年代学及微量元素、碎屑石榴子石和白云母电子探针分析的综合物源研究。通过采用这种多指标物源综合分析方法,揭示大别造山带三叠纪(超)高压岩石对周边盆地沉积物的贡献,并将这些结果整合到详细的古水系模型框架中。

图2 大别造山带周缘下侏罗统沉积盆地分布图。地层厚度等值线来自于朱光等, 2006。

1 地层与沉积环境

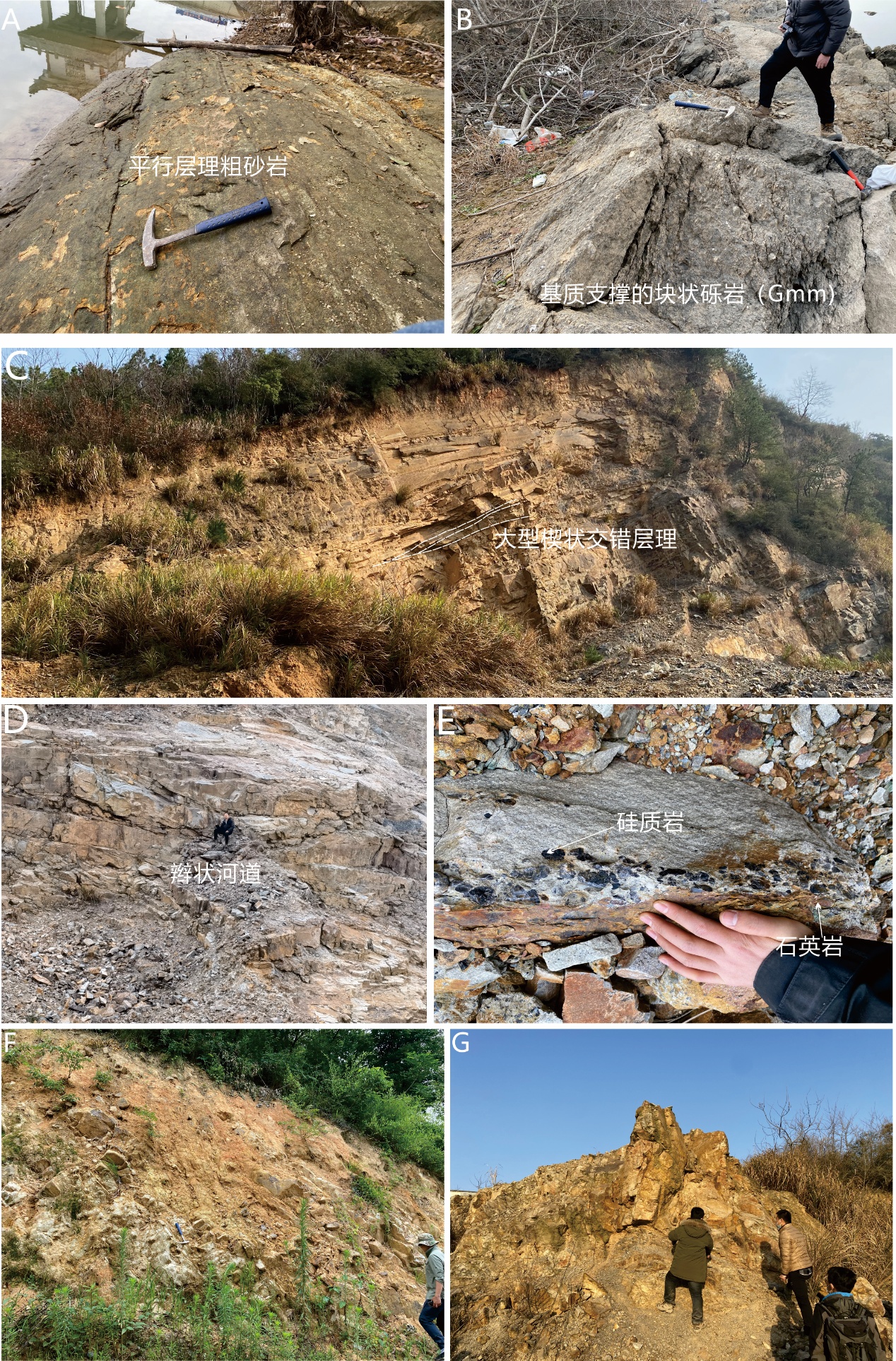

合肥盆地最老的中生代地层是下侏罗统防虎山组,角度不整合沉积在志留纪-泥盆纪佛子岭群变质岩之上(图3)。地层厚度约为500米,形成于冲积扇和辫状河环境中。南京盆地的下侏罗统钟山组(图3)与下伏的中-上三叠统呈平行不整合接触关系,由砾岩、砂岩和泥岩组成,含有丰富的植物化石,沉积于曲流河环境中。月山盆地下侏罗统磨山组由河流相砾岩、含细砾的粗砂岩、透镜状煤层和泥岩组成(图4),含有丰富的裸子植物和双壳类化石,是典型的粗粒辫状河沉积环境。黄石盆地的下侏罗统武昌组沉积环境为含有煤层的辫状河环境(图3,图4)。

图3 大别造山带侏罗系周缘沉积盆地年代地层框架。示意地层柱还显示了沉积相、碎屑矿物U-Pb、岩石学和重矿物分析的样品位置。

图4 下侏罗统盆地典型野外照片。

(A,B)合肥盆地防虎山组,(A)平行层理粗粒砂岩,胶结疏松,易碎;(B)块状,基质支撑的细砾岩。(C,D,E)月山盆地磨山组,(C)大型楔状交错层理;(D)透镜状辫状河道;(E)硅质岩和石英岩砾石。(F)南京盆地钟山组灰白色块状平行层理粗粒石英砂岩。(G)武昌组含砾粗粒石英砂岩。

2 物源数据

我们系统地对四个盆地的早侏罗世地层开展了多指标物源分析,包括12件砂岩碎屑组成统计、5件重矿物统计、6件样品的835颗碎屑锆石和944颗碎屑金红石、3件样品208颗碎屑石榴子石、3件样品233颗碎屑白云母测试,获得了一批高质量的测试分析数据。从大别造山带最南侧的沉积盆地一直向北,数据呈现出以下显著特征:

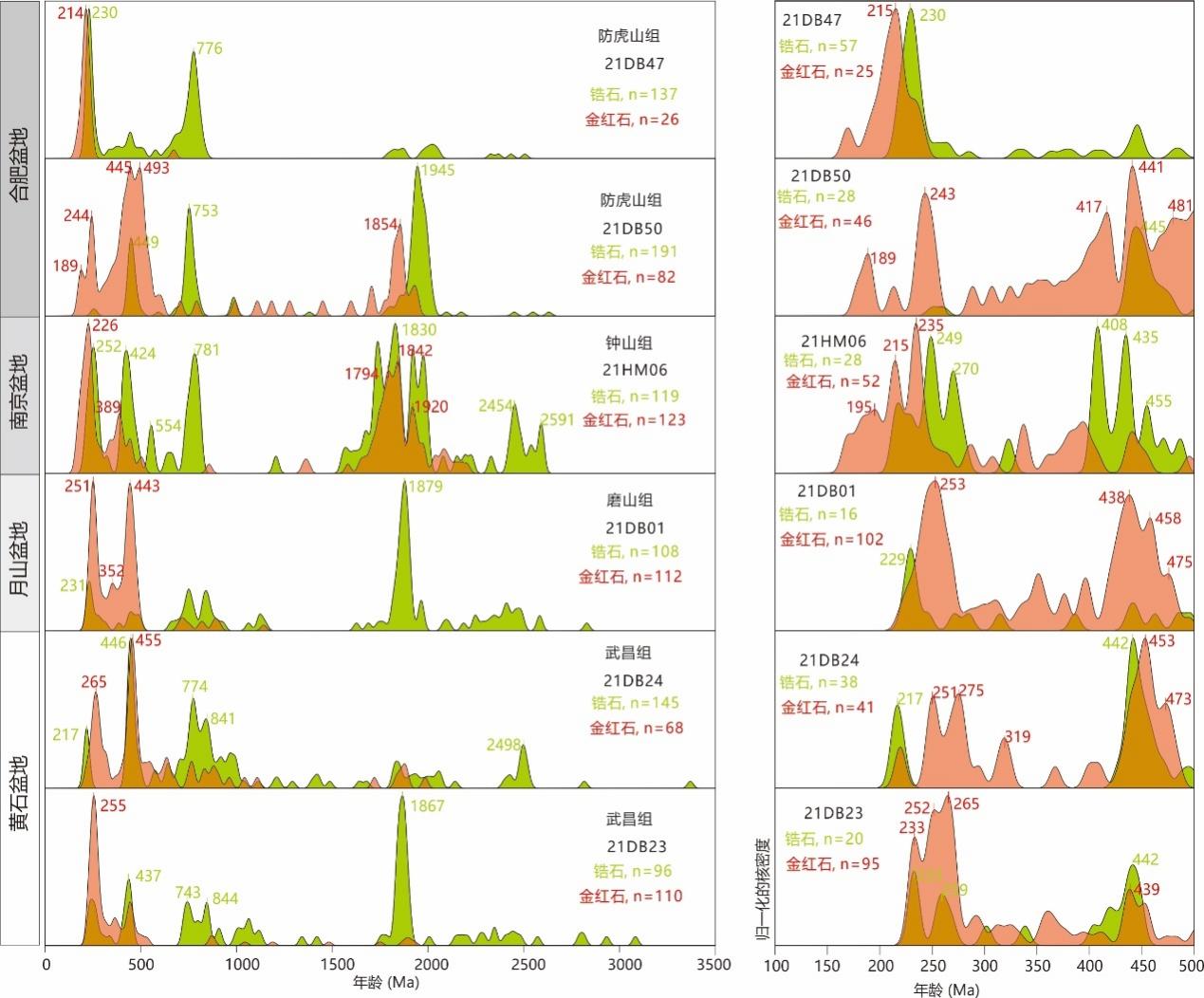

黄石盆地:武昌组砂岩分类为岩屑石英变质碎屑砂岩,主要由单晶石英组成,岩屑由变质岩碎屑和硅质岩组成。白云母属于多硅白云母(phengite,Si>3.3 pfu)。石榴子石变质相分类为角闪岩相(61%)和麻粒岩相(19%)。碎屑金红石U-Pb年龄具有255-265Ma的主峰。

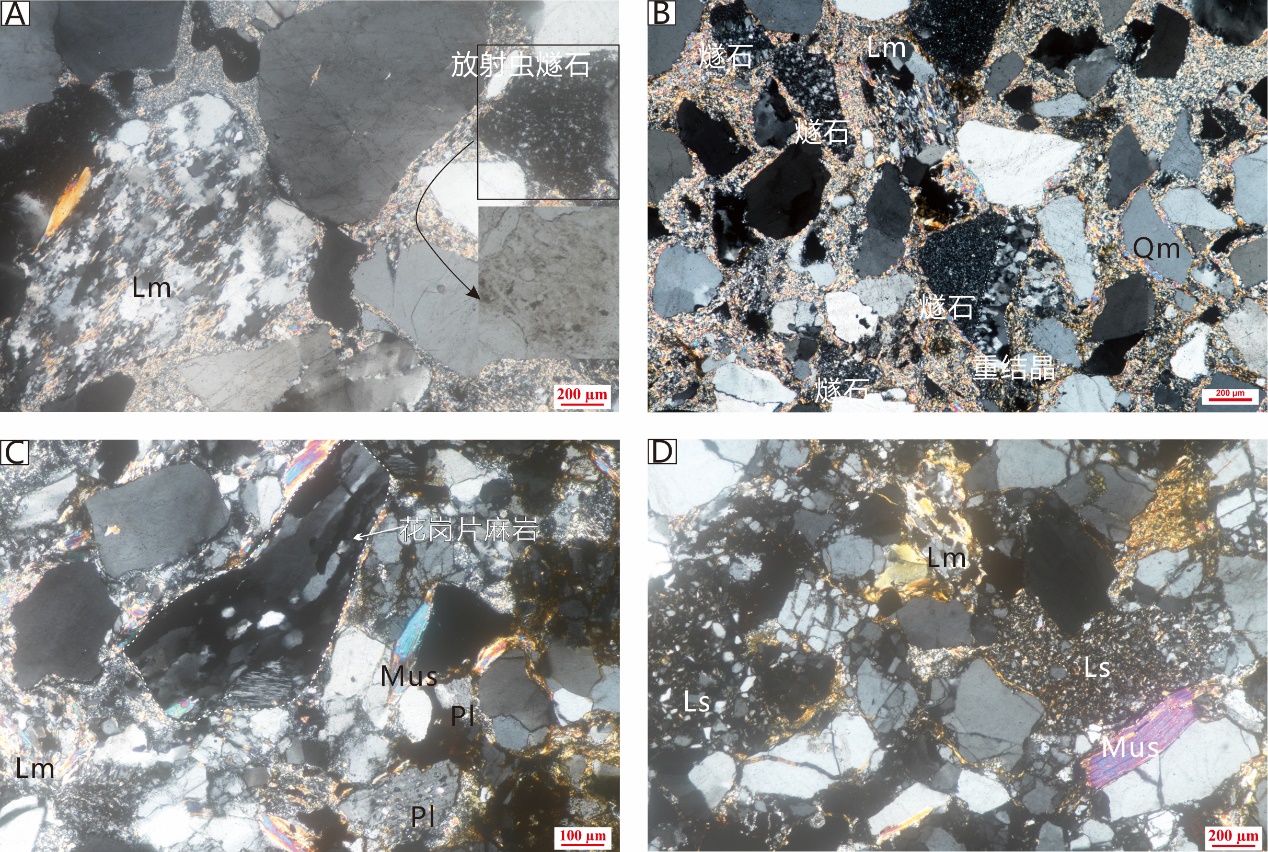

月山盆地:磨山组砂岩主要由单晶石英组成,岩屑由变质岩碎屑和硅质岩组成。硅质岩岩屑中含有丰富的放射虫化石(图5A,B)。变质岩岩屑显示出不同的变质程度,从片理化石英-白云母片岩到富绢云母千枚岩碎屑、面理化动态重结晶的石英岩岩屑。多硅白云母指示了(超)高压变质岩的物源。碎屑金红石U-Pb年龄具有251Ma的主峰(图6)。

南京盆地:两个钟山组砂岩样品属于石英砂岩,岩屑未见。碎屑金红石具有226Ma的峰值年龄(图6)。碎屑锆石稀土元素指示存在2颗三叠纪榴辉岩相变质锆石。

合肥盆地:防虎山组属于岩屑石英变质碎屑砂岩。稀有的花岗片麻岩碎屑(图5C)显示出花岗变晶结构和片麻理构造,主要矿物颗粒包括钾长石、伸长变形的波状消光石英和白云母,单晶石英表面普遍发育裂纹(图5D)。碎屑锆石U-Pb年龄和稀土元素指示三叠纪变质成因的锆石大量存在,金红石U-Pb年龄也指示三叠纪的变质颗粒(图6),同时,防虎山组含有大量超高压榴辉岩相的石榴子石(39%),并具有基性岩属性。

图5 四个盆地代表性的下侏罗统砂岩显微照片。

(A)月山盆地岩屑石英砂岩(21DB03),注意放射虫硅质岩的单偏光视域插图;(B)黄石盆地岩屑石英砂岩(21DB23);(C、D)合肥盆地的岩屑石英砂岩(分别为21DB47、21DB50)。Qm = 单晶石英, Pl = 斜长石, Mus = 白云母,Ls = 陆源碎屑岩屑,Lm = 变质岩岩屑。

图6 碎屑U-Pb年龄核密度估计图,标记了模态年龄峰。每个盆地的样品按地层顺序堆叠:从下至上、从老到新。左侧列显示所有年龄(0-3500 Ma),带宽为15 Ma,右侧列显示从100到500 Ma的年龄,带宽为5 Ma。

3 大别造山带在早侏罗世已成为周缘盆地的主要物源区

将岩石学和重矿物数据与碎屑矿物的U-Pb年龄和微量元素相结合,可以揭示侏罗系砂岩的物源信息。

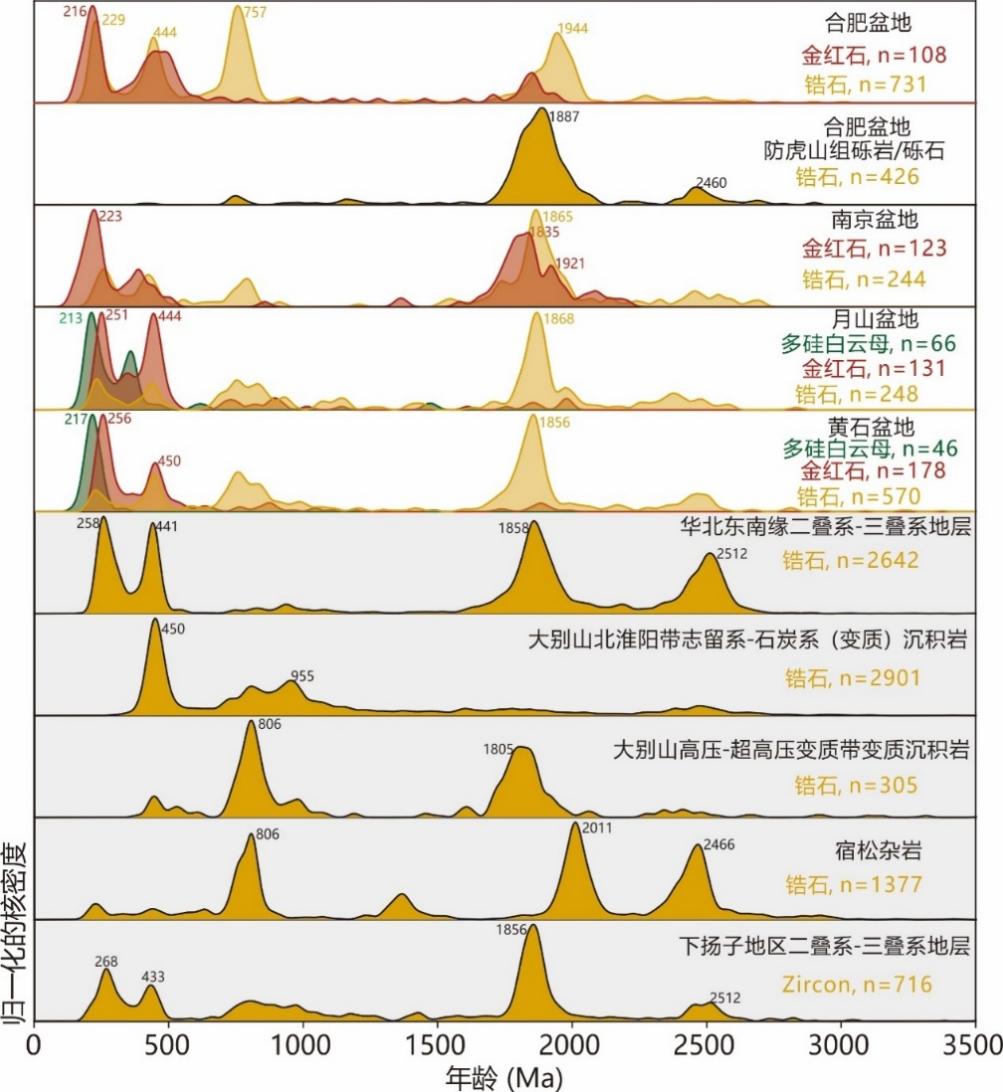

在合肥盆地中,下侏罗统防虎山组含有三叠纪含柯石英包裹体的锆石(Li et al., 2005;陈振宇等, 2005;李双应等, 2019),这直接表明来自大别造山带三叠纪(超)高压变质岩物源的贡献。本文的数据同样支持这一点:砂岩中存在面理化的云母质变质碎屑和花岗片麻岩碎屑(图5C)、具有变质岩属性的侏罗纪-三叠纪金红石、大量的三叠纪榴辉岩相变质锆石、高硅原子数的多硅白云母和具有基性岩属性的榴辉岩相石榴子石。因此,三叠纪变质单颗粒锆石年龄和砂岩岩屑的共同存在暗示防虎山组的物源更可能是三叠纪高压-超高压变质岩和从北淮阳带以及宿松杂岩再循环的(变质)沉积岩(贡献底部样品中大量的约18亿年锆石年龄群)的混合物。

在南京盆地中,碎屑锆石和金红石的U-Pb年龄谱类似。南京盆地下侏罗统钟山组的物源几乎完全来自大别造山带,同时还有一些沉积岩的再循环,这解释了这些砂岩中非常高的石英含量。

月山盆地和黄石盆地的物源研究存在两个主要问题:下侏罗统是否记录了来自大别造山带的物源,以及下侏罗统底部地层中丰富的18亿年锆石的来源,这类似于防虎山组底部争议性的18亿年锆石峰值。本文新获取的数据强烈支持来自大别造山带的物源,其证据包括:

(i)下侏罗统砂岩中富含高级变质的片岩岩屑,表明存在变质岩物源,这与存在变质石榴子石和多硅白云母颗粒相吻合;

(ii)晚二叠世到三叠纪的变质金红石U-Pb年龄群(集中在251-256 Ma)和极少量的18亿年金红石,与大别造山带的变质基岩年龄相匹配。

(iii)本文认为下扬子地区晚古生代硅质碎屑岩是17-19亿年锆石年龄群的更可信的物质来源。下扬子地区二叠系龙潭组的碎屑锆石显示出显著的18亿年锆石U-Pb和独居石U-Pb年龄峰(图7),与本文下侏罗统的情况类似。

(iv)下扬子地区的二叠系含有丰富的燧石层,这与本文薄片观察到的丰富的含放射虫硅质岩碎屑相吻合。沉积再旋回作用也得到了高ZTR指数的支持。

总之,本文对黄石盆地和月山盆地的多指标物源解释表明其物源来自于大别造山带的三叠纪高压-超高压变质岩、华南板块下扬子地区再旋回的二叠系。

综上所述,早侏罗世时期周缘盆地都同时接收了来自大别造山带的晚二叠世-三叠纪变质岩物源,尤其是碎屑金红石U-Pb年龄揭示了由南向北递减的最年轻主峰年龄(256、251、223、216 Ma)与造山带现今的变质年龄分布模式相匹配。同时,物源区的正确识别和确立依赖于多种不同的物源工具,碎屑金红石测年(Pereira & Storey, 2023)、白云母和石榴子石电子探针分析(Schönig et al., 2021)是重要的揭示变质岩源区的重要手段,仅仅根据碎屑锆石U-Pb年龄谱提供的信息有限。

图7 四个周缘盆地下侏罗统和潜在源区副矿物U-Pb和Ar-Ar年龄汇编。

4 早侏罗世大别造山带现今水系模式雏形的诞生

本文对大别造山带周缘的早侏罗世沉积盆地的源-汇系统进行了详细的重建(图8A,B),为这些大江大河的演化提供了重要的参考。目前,北大别带具有最高海拔(天柱山最高峰海拔:1729米)(图1B),合肥盆地的物源主要来自北大别带。造山带东侧的沉积盆地接收了起源于北大别和中大别带的东/东北流向河流系统的碎屑输入,南侧的沉积盆地则接收了来自南大别带和宿松杂岩的向南流的河流系统的碎屑输入。这些来自大别造山带的向北流动的支流水系可能汇合成古淮河,而向南流动和向东流动的支流水系可能与现代长江支流(如蕲水、浠水、巴水、举水、滠水、澴水、潜水、二郎河、皖河、柏年河,图8C)重合,最终汇入长江中下游。因此,本文认为大别造山带在早侏罗世时具有与今天相似的分水岭和水系模式,尽管像长江和淮河这样的主要河流的现今水系模式可能迟至晚新生代才真正完成现今水系样式的形成。

值得注意的是,早侏罗世大别造山带的抬升虽然开始了,但地形起伏并不明显,还不足以划分中国北方和南方的气候。当时,中国南北都处于温暖湿润的热带气候,地层中出现煤层,说明植被茂盛,气候相似。因此,秦岭-桐柏-红安-大别造山带作为中国南北气候和地貌分界线的形成,可能要晚于早侏罗世,或许发生在随后的白垩纪至新生代的伸展构造作用期间,这些构造活动对大别造山带产生了显著的影响和塑造。尽管大别造山带后期大范围的白垩纪后碰撞岩浆活动和新生代以来的快速抬升触发了水系扩张和大别造山带高地地形起伏度的更广泛剥蚀的开始,但早侏罗世建立的水系格局基本未变。沉积盆地的流域和分水岭都源自大别造山带,这标志着中国东部水系模式的雏形已经形成。当时的支流,就像今天的淮河和长江的“前辈”,为后来的大河奠定了基础。

早侏罗世的大别造山带,就像一个年轻的巨人,虽然还未完全长大,但已经奠定了该地区水系的基本格局,为后来的长江和淮河勾勒出了最初的轮廓。随着时间的推移,这些河流系统相互连接,最终演化成了我们今天熟悉的水系模式。

图8 早侏罗世和现今大别造山带的水系模式的示意模型。

(A)盆-山耦合模式;(B)古水系模式的重建;(C)现代水系模式进行对比。

本文作者邓涛为南京大学博士后,相关问题交流可通过邮件dengtao666@nju.edu.cn与作者联系。欲知更多详情,请进一步阅读下列参考文献。

主要参考文献:

[1] Deng, T., Hu, X., Chew, D., Schönig, J., Ma, A., Liang, W. and Drakou, F., 2024. Early Jurassic initiation of the modern drainage pattern of the Dabie orogen (East China) revealed by a multi‐proxy provenance approach. Basin Research, 36(1), p.e12834.

[2] Grimmer, J.C., Ratschbacher, L., McWilliams, M., Franz, L., Gaitzsch, I., Tichomirowa, M., Hacker, B.R. and Zhang, Y., 2003. When did the ultrahigh-pressure rocks reach the surface? A 207Pb/206Pb zircon, 40Ar/39Ar white mica, Si-in-white mica, single-grain provenance study of Dabie Shan synorogenic foreland sediments. Chemical Geology, 197(1-4), pp.87-110.

[3] Li, R., Wan, Y., Cheng, Z., Zhou, J., Li, S., Jin, F., Meng, Q., Li, Z. and Jiang, M., 2005. Provenance of Jurassic sediments in the Hefei Basin, east-central China and the contribution of high-pressure and ultrahigh-pressure metamorphic rocks from the Dabie Shan. Earth and Planetary Science Letters, 231(3-4), pp.279-294.

[4] Pereira, I. and Storey, C.D., 2023. Detrital rutile: Records of the deep crust, ores and fluids. Lithos, 438, p.107010.

[5] Schönig, J., von Eynatten, H., Tolosana-Delgado, R. and Meinhold, G., 2021. Garnet major-element composition as an indicator of host-rock type: a machine learning approach using the random forest classifier. Contributions to Mineralogy and Petrology, 176, pp.1-21.

[6] 陈振宇, 周剑雄, 李任伟, 万渝生, 2005. 合肥盆地早侏罗世防虎山组沉积岩碎屑锆石的矿物包裹体及内部结构. 矿物学报, 25(1), 89-94.

[7] 李双应, 魏星, 谢伟, 程成, 李敏, 胡博,柴广路. 2019. 从源到汇: 大别造山带物源区与合肥盆地南缘中生代沉积耦合关系——来自碎屑锆石 U-Pb 年龄证据. 古地理学报, 21(1), 82-106.

[8] 朱光, 王勇生, 王道轩, 牛漫兰, 刘国生, 谢成龙. 2006. 前陆沉积与变形对郯庐断裂带同造山运动的制约. 地质科学, 41(1), 102-121.