吕大炜 贾海波

晚古生代冰期(LPIA)从晚泥盆世(355Ma)一直延续至晚二叠世(255Ma),是显生宙规模最大的冰室期。在这期间,广袤的陆地被巨大的冰盖覆盖,全球的物理、化学和生物系统都受到了深刻的影响,地球的气候和环境也因此发生了重大转变。其发生、发展和结束的过程对于理解当前气候变化规律、预测未来气候变化趋势具有重要意义。大量证据表明,晚古生代冰期在早二叠世达到了峰值,然而这一现象背后的驱动因素却一直是科学界争论的焦点。近期,一项发表于自然指数因子(Nature Index)期刊《Earth and Planetary Science Letters》的研究为我们揭示了其中的奥秘—晚格舍尔期至早阿瑟尔期华北板块的巨量有机碳埋藏,很可能是推动晚古生代冰期在早阿瑟尔期达到峰值的关键因素。

一、冰期顶峰之谜与华北板块的独特地位

晚古生代冰期峰值的成因众说纷纭。有学者认为,火山活动可能是幕后推手(Soreghan et al., 2019)。火山喷发时,大量的硫酸盐气溶胶被喷射到平流层,产生负辐射强迫,减少了到达地球表面的太阳辐射,从而导致全球气候变冷。也有研究提出,有机碳埋藏区域从陆地向海洋的转移可能触发了冰期峰值(Chen et al., 2018)。虽然上述观点仍未能解决冰期顶峰的问题,却给了我们很好的启示—寻找这一“隐藏的巨大碳库”可能是解开冰期顶峰之谜的关键。晚古生代华北板块主要位于低纬度热带地区,气候温暖湿润,广泛发育煤层(Lv, 2010);而受泛大陆地区造山作用的影响,古特提斯洋西部盘古大陆主体日趋干旱,陆地有机碳埋藏急剧减少(Montanez, 2016)。因此,华北板块的碳埋藏可能是解开冰期顶峰之谜的钥匙。

山东科技大学吕大炜教授团队贾海波、张之辉、赵永涛等联合美国德克萨斯州立大学奥斯汀分校Ronald J Steel教授及英国普利茅斯大学Munira Raji副教授选取华北板块晚格舍尔期—早阿瑟尔期地层针对上述问题开展了研究。

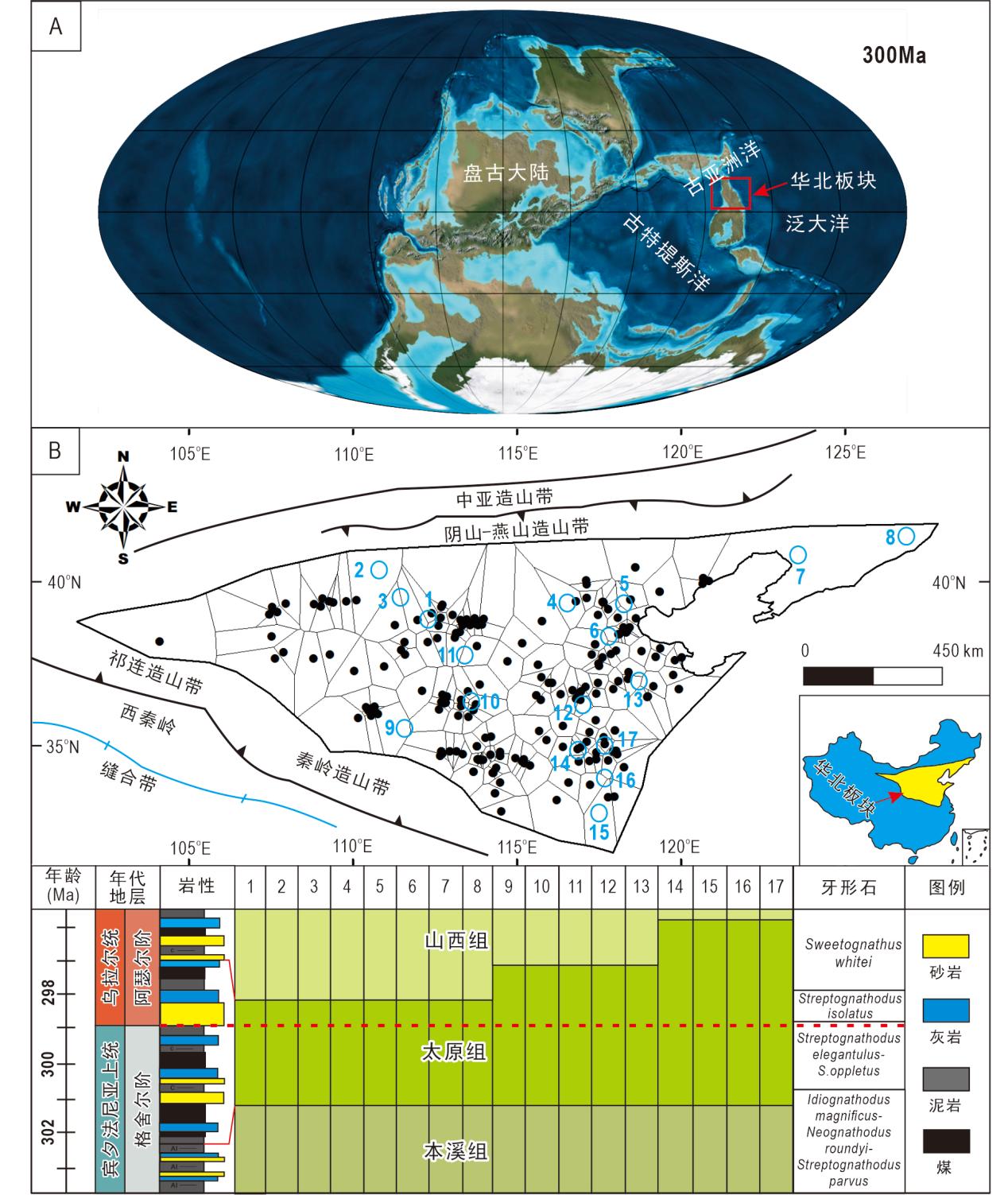

图 1. (A)华北板块在石炭纪-二叠纪古地理图的位置(Scotese,2016年)。(B)华北板块的具体位置和地层柱状图,改编自Li et al. (2021)。数字1至17为剖面位置,具体请见原文。牙形石数据引自(Wan&Ding, 1984; Wang & Li, 1984; Wan & Ding, 1987; Wang, 1991; Jia et al., 1994; Wang & Qi, 2003; Gao et al., 2005)。地层年代划分:红色虚线为阿瑟尔期和格舍尔期之间的界线,299.9±0.15 Ma。

二、大数据、定量计算揭开华北有机碳埋藏面纱

该研究的开展得益于前人针对华北板块太原组开展的大量研究工作。研究团队通过收集整理锆石U-Pb同位素定年数据及牙形石古生物数据构建了华北板块太原组的年代地层格架;团队进一步建立了一个覆盖整个华北板块的地层厚度(分为晚格舍尔期地层和早阿瑟尔期地层两部分)及地层中煤、碳质泥岩、泥岩厚度以及总有机碳(TOC)的数据库,继而定量计算了华北板块在晚格舍尔期和早阿瑟尔期的沉积物总量及有机碳埋藏总量。

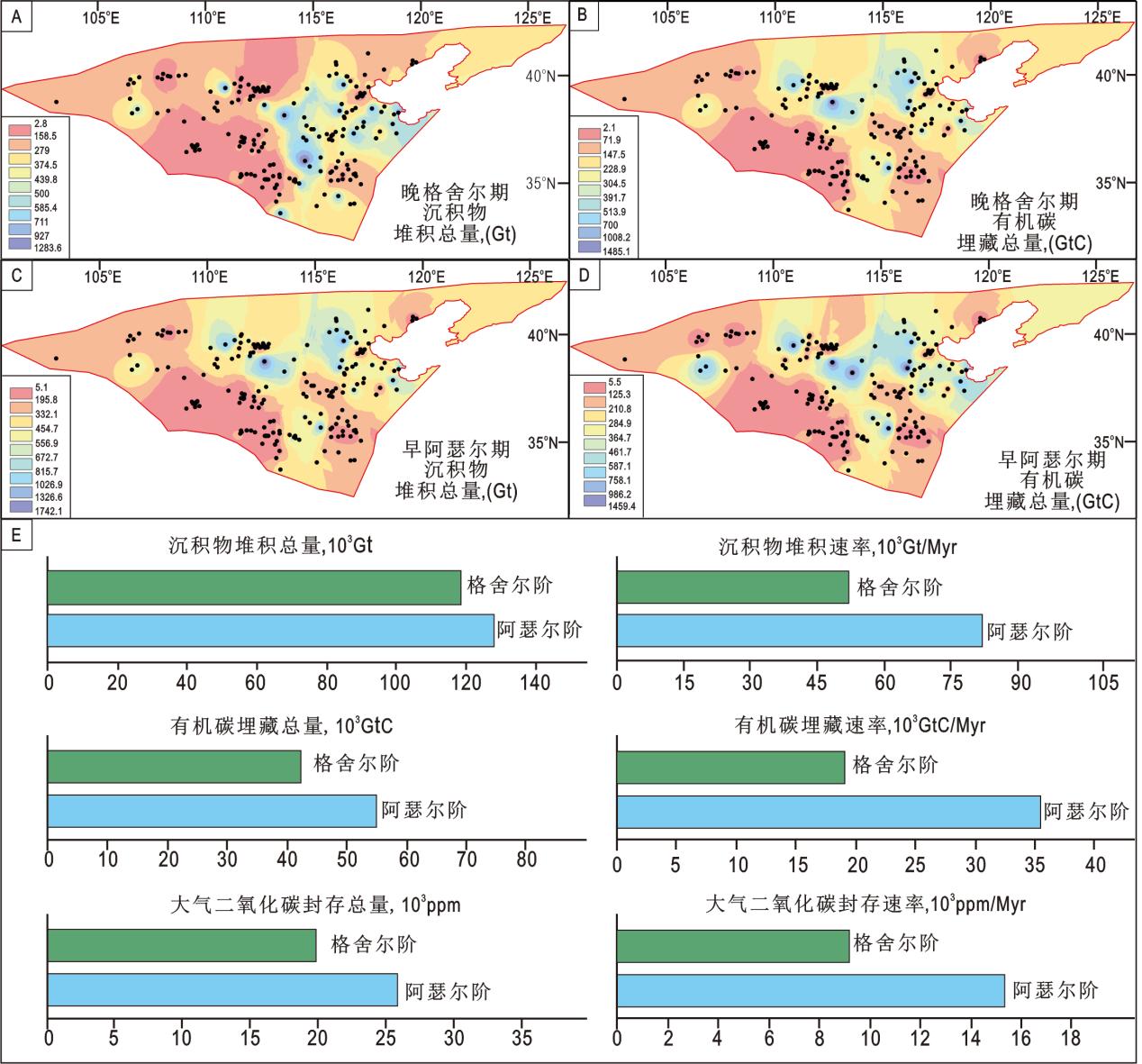

研究结果显示,早阿瑟尔期华北板块的沉积物总量大于晚格舍尔期,且早阿瑟尔期的沉积物积累速率更高(图2)。在有机碳埋藏方面,早阿瑟尔期的总有机碳埋藏量(54.409×103 GtC)同样超过晚格舍尔期(42.575×103 GtC),且早阿瑟尔期的有机碳埋藏速率(37.679×103 GtC/Myr)显著高于晚格舍尔期(19.352×103 GtC/Myr ) 。同时估算出早阿瑟尔期的二氧化碳封存速率也更高(图2),这意味着早阿瑟尔期大量的有机碳埋藏对大气中二氧化碳的封存更为显著,从而对全球气候的冷却作用更强。

图 2. 晚格舍尔期(A、B)和早阿瑟尔期(C、D)的沉积物堆积以及有机碳埋藏图。(E):晚格舍尔期与早阿瑟尔期沉积物堆积总量和速率,以及有机碳埋藏的总量和速率的对比。

多种因素共同影响着华北板块的有机碳埋藏,其中初级生产力和保存条件是关键控制因素。不同于低纬度盘古大陆地区,华北板块受古亚洲洋和古特提斯洋的俯冲影响,不属于全球造山带的一部分,海洋对其气候的影响显著。

从构造角度来看,华北板块在晚格舍尔期-早阿瑟尔期的古地理环境使其保持着炎热湿润的气候和广泛的热带森林,为大量煤炭的形成提供了丰富的有机质来源(Cleal and Thomas, 2005)。同时,古亚洲洋和古特提斯洋的俯冲结束了自晚奥陶世以来华北地区的高海拔和侵蚀状态,形成了有利于有机碳积累和埋藏的内陆坳陷和滨海沉积体系。

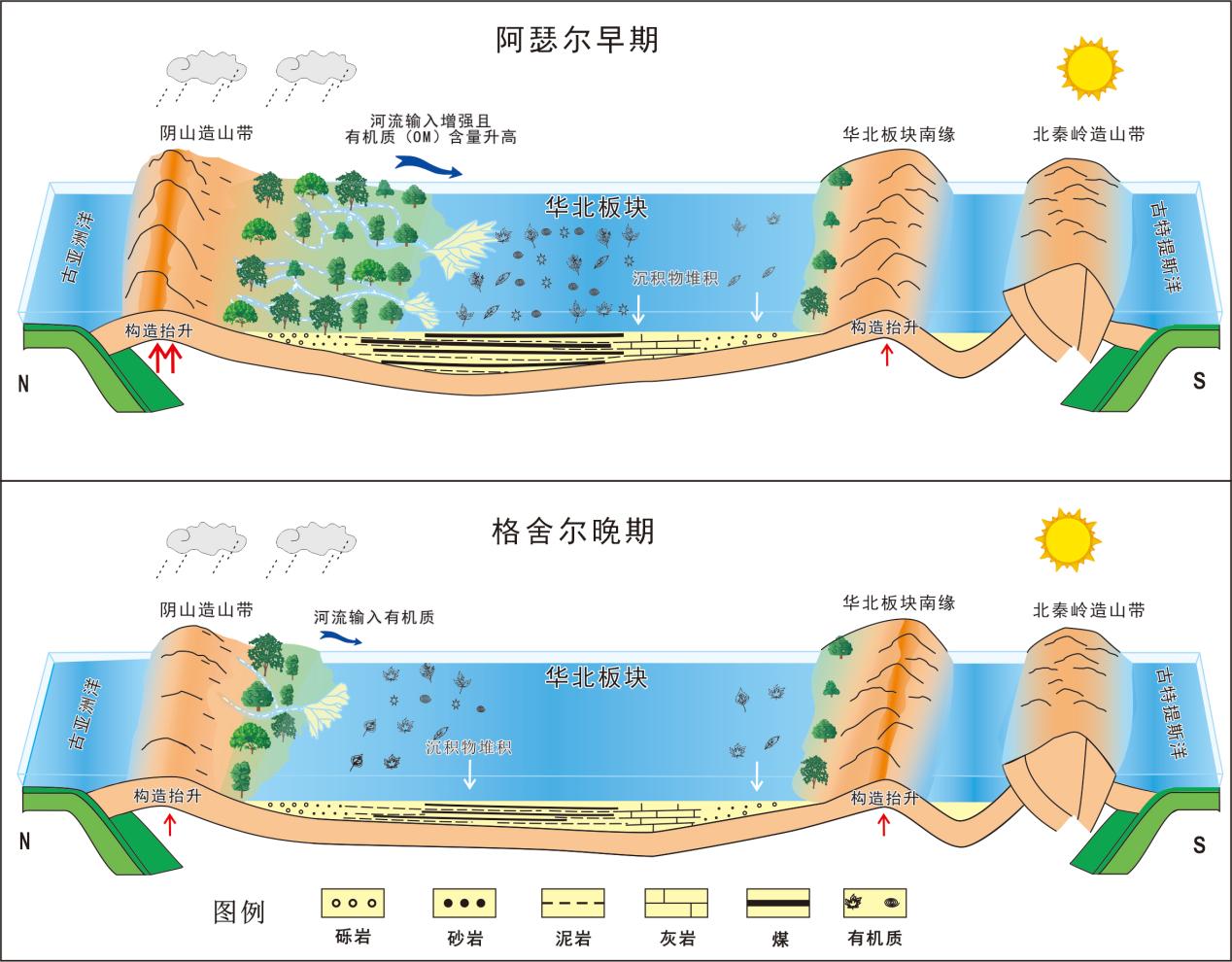

早阿瑟尔期,华北板块北缘的加速隆升使得流域地势起伏增大,增加了沉积物的产量、河流流量和营养物质的输送,促进了三角洲和滨岸体系的扩张,提高了海洋等水体的初级生产力。因此,一方面形成了更大规模的煤层;另一方面,浮游植物的大量繁殖通过光合作用消耗二氧化碳,其死亡后被埋藏在海洋沉积物中,形成有机碳汇,进一步降低了大气中的二氧化碳含量(图3)。这些因素共同作用,使得早阿瑟尔期的有机碳埋藏量高于晚格舍尔期,尤其是有机碳埋藏速率。

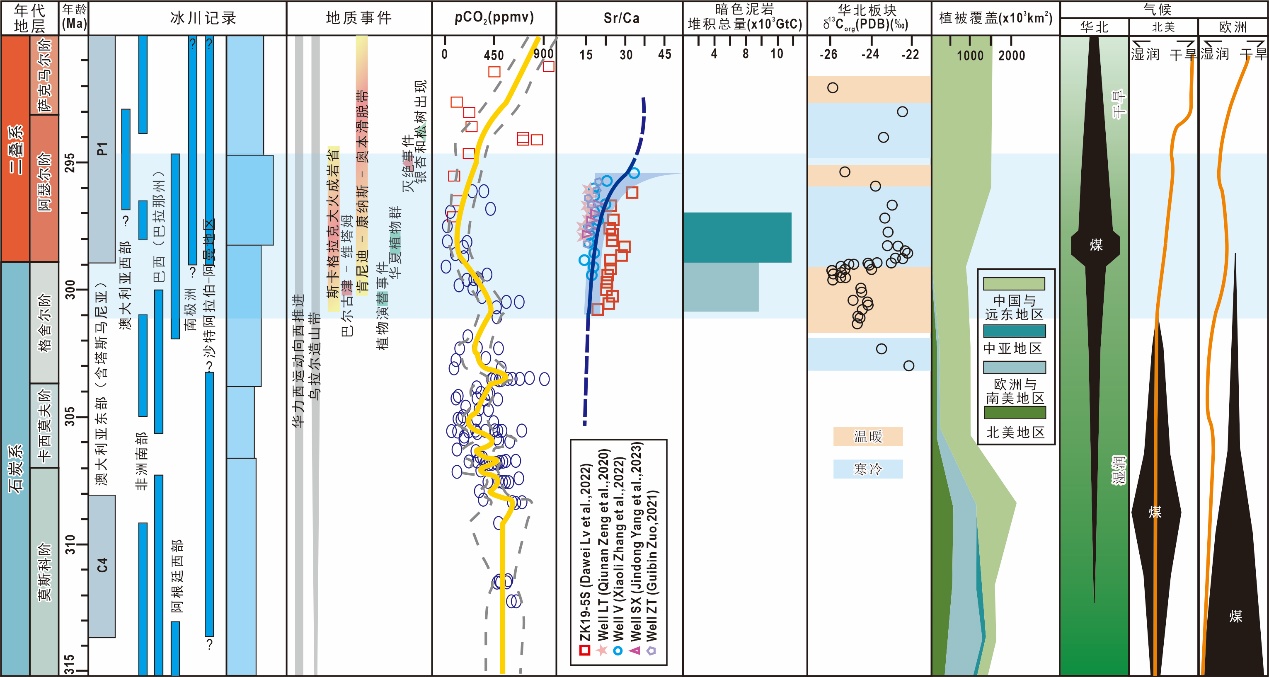

图 3. 石炭纪-二叠纪过渡时期的主要构造-气候-环境事件。已记录的冰川沉积引自(Hambrey et al., 1981; Frakes et al., 1992; Isbell et al., 2021; Rosa & Isbell, 2021)。以斯卡格拉克为中心的大火成岩省(LIP)引自(Torsvik et al., 2008),其他火山事件引自(Veevers, 2013)。全球大气二氧化碳分压(pCO₂)曲线引自(Montanez et al., 2007)。华北板块的植物群更替模式改编自(Stevens et al., 2011)以及(Wang, 2010)。古赤道植物群的地理分布范围引自(Cleal and Thomas, 2005)。古赤道植物群的时空分布引自(Hilton and Cleal, 2007)。北美和欧洲的古气候变化引自(Tabor & Poulsen, 2008)。华北地区的古气候变化引自(Zhang, 1999)。华北地区煤炭的有机碳同位素比值⸹13Corg数据引自(Zhang, 1999)。

四、晚古生代大冰期在早阿瑟尔期维持峰值的“真凶”

一种主要假说认为,火山活动产生的硫酸盐气溶胶在冰期峰值时(约298 - 295Ma)起到了重要作用(Soreghan et al., 2019)。然而,火山活动在晚石炭世末达到峰值这一结论存在争议;且频繁的火山活动不仅会产生降温效应,还会释放大量温室气体,导致长期升温,与冰期顶峰的事实相悖。

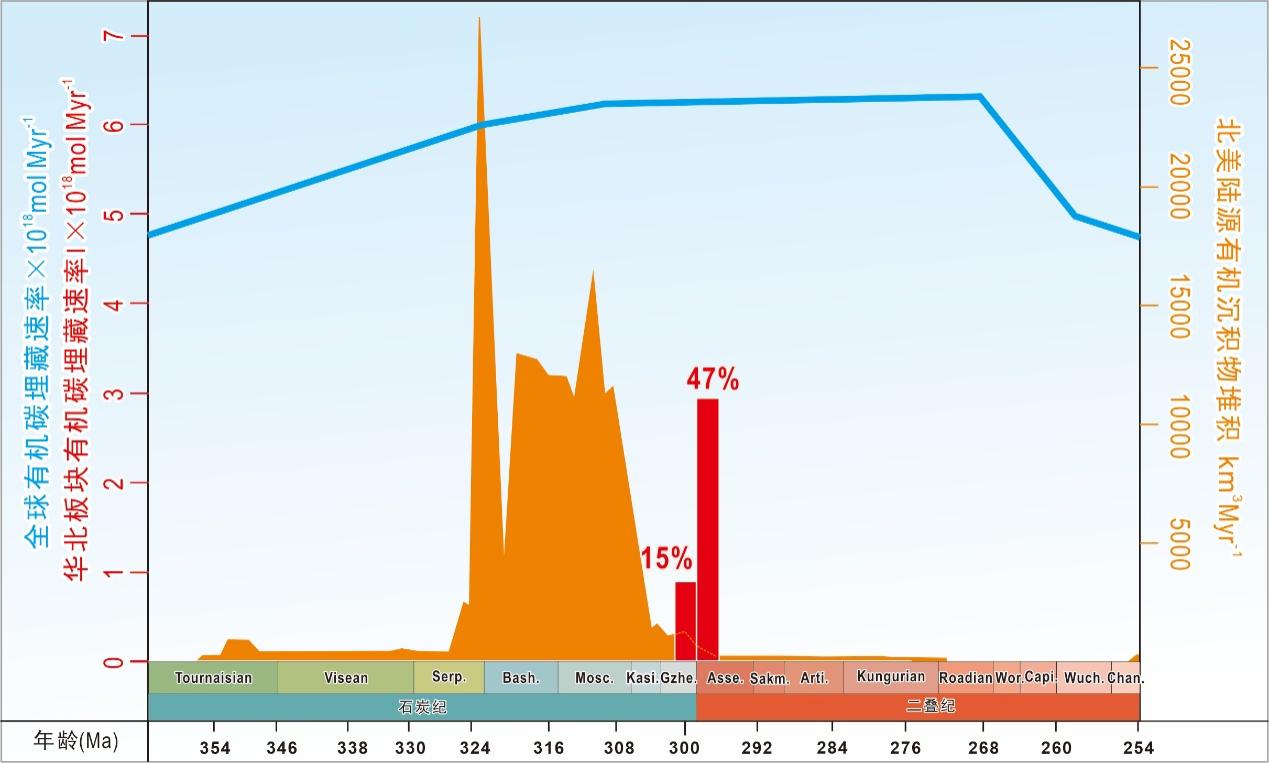

另一种假说认为,有机碳埋藏位置从陆地向海洋的转移可能触发了早二叠世的冰期峰值(Chen et al., 2018)。然而该观点主要为依据地球化学数据而做出的一种推测,并没有指出具体的有机碳埋藏位置。本研究发现,晚格舍尔-早阿瑟尔期,华北板块存在大量煤炭积累,而此时欧美、澳大利亚和南非等地却没有类似规模的煤炭积累(Montanez and Poulsen, 2013)。定量计算结果表明,华北板块早阿瑟尔期的有机碳埋藏量占全球同期的约47%(图4),显著降低了大气中的二氧化碳浓度(图2E)。

为什么华北板块如此重要?全球其他地区呢?虽然全球其他地区在早阿瑟尔期也存在有机碳埋藏现象,但这些地区的沉积物主要以泥岩为主,主要煤层大多在阿瑟尔期之后形成(Desjardins et al., 2009),晚于早阿瑟尔期大冰期顶峰,其有机碳埋藏的规模和效率相对有限。

因此,华北板块早阿瑟尔期的有机碳埋藏是晚古生代冰期峰值的主要驱动因素之一。

图 4. 华北板块的有机碳埋藏情况与全球其他地区的对比。蓝色实线是全球有机碳埋藏速率,数据来自Berner (2003);橙色区域是北美洲的陆地有机碳埋藏速率,数据来自Montanez (2016);红色柱状图是本文计算得出的华北板块的有机碳埋藏速率。

五、晚古生代冰期在石炭纪-二叠纪边界达到峰值的原因

驱动晚古生代大冰期在早阿瑟尔期达到顶峰的因素发生时间必须要在早阿瑟尔期之前,然而由于时间框架精度的限制,无法确定其是否是冰期在约299Ma 达到峰值的唯一原因,但可以推测,晚格舍尔期末华北板块的有机碳埋藏在触发早阿瑟尔期冰期峰值方面起到了重要作用。在石炭纪-二叠纪界线时间之前,虽然华北板块的成煤活动相对较弱,但仍形成了大规模的煤炭和富有机质泥岩。此外,火山活动和海洋碳埋藏等因素在全球其他地区可能也起到了重要作用,如在西欧和澳大利亚等地,火山活动的影响可能更为显著。综合来看,晚格舍尔期华北板块的大规模有机碳埋藏和同期其他地区的火山活动可能共同推动了晚古生代冰期在~299Ma 达到峰值,而华北板块早阿瑟尔期的大规模碳埋藏则在维持冰期峰值方面发挥了主要作用。

图 5. 早阿瑟尔期(A)和晚格舍尔期(B)华北板块有机碳埋藏模式图。

本文第一作者系山东科技大学吕大炜教授,山东科技大学贾海波讲师为共同通讯作者。如有疑问,可通过邮箱(lvdawei95@163.com;jiahaibohb@163.com )交流。研究得到国家自然科学基金区域联合基金项目(批准号:U24A20595)、面上项目(批准号:42472166;41972170)的支持。详情请阅读原始文献:Lv, D., Zhao, Y., Steel, R. J., Jia, H., Raji, M., Zhang, Z., Ju, L., Gong, L., & Wang, X. (2025). Massive organic carbon burial in the North China Basin is a main contributor to peak Late Paleozoic Ice Age in early Asselian. Earth and Planetary Science Letters, 661, 119370. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.epsl.2025.119370.

主要参考文献:

[1] Chen, J., Montanez, I.P., Qi, Y., Shen, S.-z., Wang, X., 2018. Strontium and carbon isotopic evidence for decoupling of pCO2 from continental weathering at the apex of the late paleozoic glaciation. Geology 46 (45), 395–398. https://doi.org/10.1130/ g40093.1.

[2] Chen, Z., 2021. Carbon-cycle dynamics during the paleocene-Eocene Thermal Maximum. Kexue Tongbao. https://doi.org/10.1360/tb-2021-0652.

[3] Cleal, C.J., Thomas, B.A., 2005. Palaeozoic tropical rainforests and their effect on global climates: is the past the key to the present? Geobiology. https://doi.org/10.1111/ j.1472-4669.2005.00043.x.

[4] Desjardins, P.R., Buatois, L.A., Limarino, C. O., Cisterna, G.A., 2009. Latest carboniferous–earliest permian transgressive deposits in the Paganzo Basin of western Argentina: lithofacies and sequence stratigraphy of a coastal-plain to bay succession. J. South Am. Earth Sci. https://doi.org/10.1016/j.jsames.2008.10.003.

[5] Lv, D., 2010. Sequence paleogeographical evolution of epicontinental deposit of permo carboniferous in Southern North China. Acta Sedimentologica Sinica null.

[6] Montanez, I.P., Poulsen, C.J., 2013. The late paleozoic Ice age: an evolving paradigm. Annu. Rev. Earth Planet. Sci. https://doi.org/10.1146/annurev. earth.031208.100118.

[7] Montanez, I.P., 2016. A late paleozoic climate window of opportunity. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 113 (119), 2334–2336. https://doi.org/10.1073/pnas.1600236113.

[8] Soreghan, G.S., Soreghan, M.J., Heavens, N.G., 2019. Explosive volcanism as a key driver of the late paleozoic ice age. Geology 47, 600–604. https://doi.org/10.1130/ g46349.1.