HTML

-

扬子陆块作为东亚最大的前寒武纪克拉通化陆块之一,广泛分布太古宙至新元古代的地质记录。近年来,扬子陆块在前寒武纪超大陆汇聚—裂解背景下的构造演化及古地理重建等问题一直受到国内外学者的广泛关注[1⁃9]。对于华南中—新元古代构造格局演变与Rodinia超大陆汇聚的耦合关系,传统观点认为江南(四堡)造山带由扬子陆块和华夏陆块在中元古代晚期至早新元古代早期碰撞而产生,是格林维尔期全球性造山事件的一部分,响应于Rodinia超大陆的汇聚[1,10]。然而,最新的研究表明扬子陆块和华夏陆块的拼合可能形成于~820 Ma[11⁃14]甚至更晚的早古生代[15⁃16],江南(四堡)造山带的形成演化应与Rodinia超大陆的汇聚无关。

扬子西缘保存有较为广泛的Rodinia超大陆汇聚时期的地层记录,如昆阳群、苴林群、会理群、登相营群和峨边群[17⁃19]。其中,峨边群主要分布于四川金口河地区,以变质碎屑沉积岩为主,夹少量碳酸盐岩及基性—中酸性火山岩。传统上,峨边群被认为与晚中元古代昆阳群及会理群的相当[17⁃18],但后者由于分布范围更广、构造影响较弱,因而长期受到相关学者的广泛关注[10,19⁃23]。迄今,对峨边群的研究主要针对变质火山岩及侵入其中的辉绿岩和花岗岩[24⁃26],鲜有工作涉及其中的大量变质碎屑沉积岩。值得注意的是,越来越多的研究证实峨边群的岩石组合与会理群及昆阳群存在显著差异,如前者底部和上部均存在相当数量的玄武岩[25,27],而后者仅中上部发育大量英安岩和凝灰岩[19⁃20];同时,它们的沉积时限也存在较大差异,如峨边群底部的玄武岩形成时代为1 018 Ma[25],稍晚于会理群顶部天宝山组火山岩年龄(1 040~1 020 Ma)[19⁃20]。上述特征表明峨边群与会理群及昆阳群的岩石组合和沉积时限存在差异,可能代表了不同的构造环境。峨边群作为Rodinia超大陆汇聚期间的重要地层序列,可能蕴含了扬子西缘乃至华南的中—新元古代构造演化关键信息,因此亟须对峨边群变质碎屑沉积岩开展相关研究。

碎屑锆石在沉积物源分析中至关重要[28],因其具有稳定性强,分布范围广等特征,保存了沉积物源的关键信息。近年来,对沉积地层中的碎屑锆石进行综合研究已成为揭示沉积物源特征和盆地动力学变化的重要手段[22,28⁃31]。鉴于此,本文选择扬子西缘金口河地区峨边群的变质碎屑沉积岩开展岩石学和碎屑锆石U-Pb年代学等研究工作,以期进一步限定峨边群的沉积时限、物源特征及大地构造意义,从而为全面重建扬子西缘中—新元古代构造演化历史提供新证据。

-

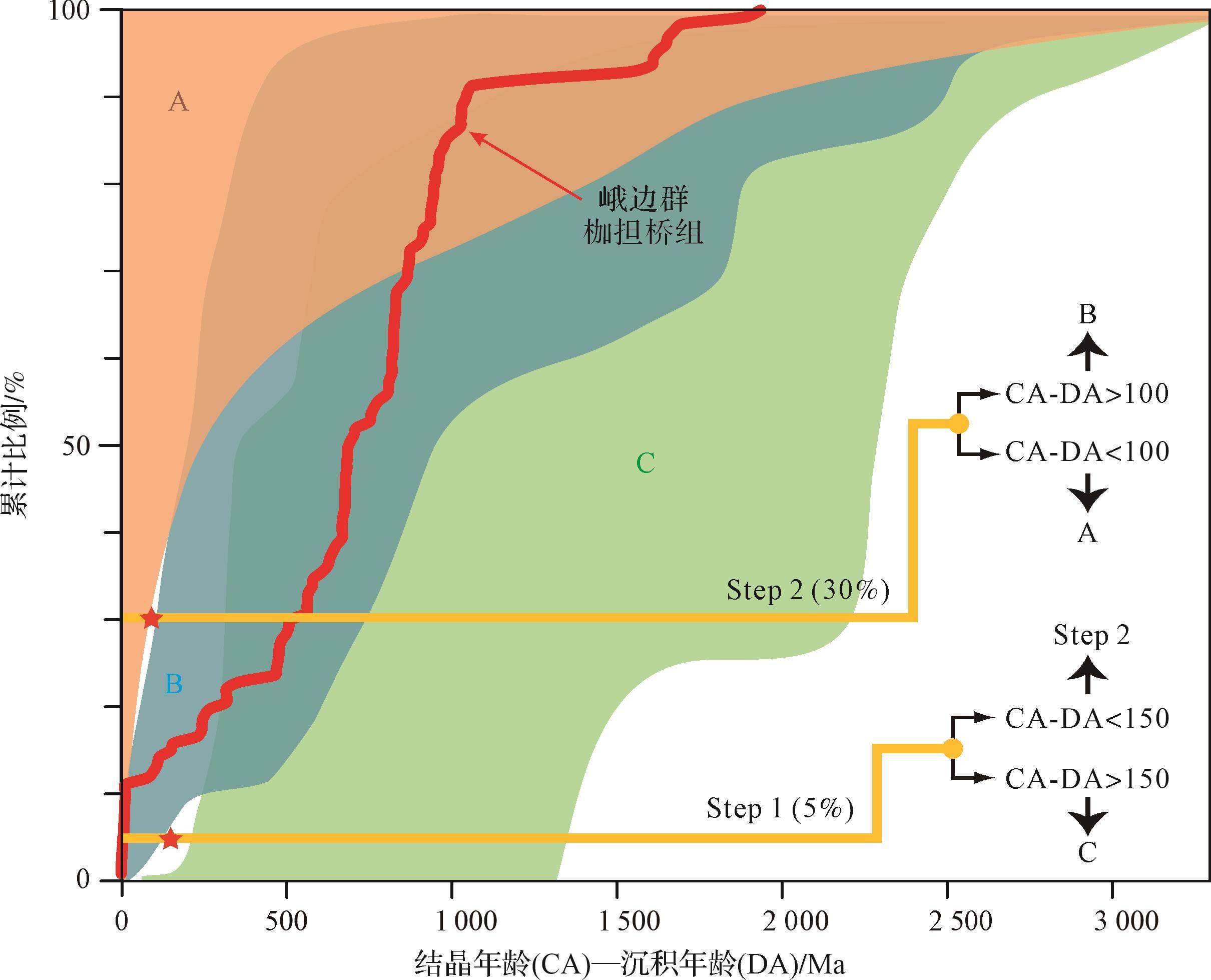

扬子陆块与东南侧的华夏陆块以江山—绍兴—凭祥断裂带相隔,与北侧的华北克拉通以秦岭—大别—苏鲁造山带相隔,与西北侧的松潘—甘孜地块以龙门山断裂带相隔(图1a)。扬子陆块广泛发育前寒武纪岩浆—沉积记录。其中,太古宙至古元古代基底岩系零星出露于扬子北缘与西南缘,以崆岭杂岩、鱼洞子杂岩、陡岭杂岩、撮科杂岩和Phan Si Pan杂岩为代表[33⁃37];古元古代晚期至中元古代早期地层主要分布于扬子西缘,以东川群、河口群和大红山群为代表[7],普遍经历了较强的变质作用和变形作用[38]。此外,扬子西缘还广泛发育中元古代晚期沉积,自北向南依次为峨边群、登相营群、会理群、苴林群和昆阳群(图1b),主要由变质碎屑沉积岩、变质碳酸盐岩和变质火山岩组成,并普遍经历了不同程度的变质作用,如苴林群经历了高绿片岩相至低角闪岩相变质作用,而昆阳群和会理群则仅经历了低绿片岩相变质作用[17⁃19]。

Figure 1. (a) Precambrian geological map of South China (modified from references [12,32]); (b) Precambrian geological map of the western Yangtze Block (modified from reference [14]); (c) geological map of the Jinkouhe area in the western Yangtze Block (modified from references [24⁃26])

峨边群分布于四川金口河地区,主要由浅变质碎屑沉积岩及少量变质火山岩和碳酸盐岩组成,与上覆新元古代苏雄组为角度不整合接触。前人曾对峨边群开展了大量的野外地质调查工作,但对地层单元划分一直存在不同认识。参考前人的划分方案(1∶20万峨眉幅①)并结合实际野外地质调查,将峨边群自下而上依次划分为冷竹坪组、枷担桥组与烂包坪组。其中,冷竹坪组主要由一套暗紫色—灰绿色—深绿色变质玄武岩组成,具气孔及杏仁状结构;枷担桥组与下伏冷竹坪组呈整合接触,由下部的白云岩段和上部的板岩段组成,板岩段底部呈黑色,并夹有变质细砂岩—粉砂岩;烂包坪组与枷担桥组呈平行不整合或微角度不整合接触,主要为火山熔岩和沉积岩的组合,自下而上分别为底砾岩、火山碎屑岩、玄武岩、凝灰岩以及流纹岩组成。

①四川省地质局第一区域地质调查队. 1∶20万峨眉幅区域地质调查报告[R]. 北京:全国地质资料馆,1971.

此外,扬子西缘还发育大量中元古代岩浆。主要分为两期:中元古代早期(1.75~1.50 Ga)发生了强烈的裂谷相关岩浆事件,以基性岩墙和凝灰岩为主,还有少量花岗岩[20,39⁃42];中元古代晚期至新元古代早期(1.20~0.90 Ga),广泛发育从陆内裂谷到被动大陆边缘再到俯冲的一系列岩浆活动,如撮科地区1.18~1.14 Ga花岗岩和辉绿岩[43⁃44]、石棉地区~1.07 Ga 蛇绿岩[45]、苴林群~1.05 Ga玄武岩[46],会理—会东地区1.04~1.02 Ga的流纹岩、花岗岩和辉绿岩脉[47⁃49]等。此外,任光明等[50]报道了通安地区1.38 Ga菜子园蛇绿混杂岩,认为可能代表中元古代残余的洋盆。

-

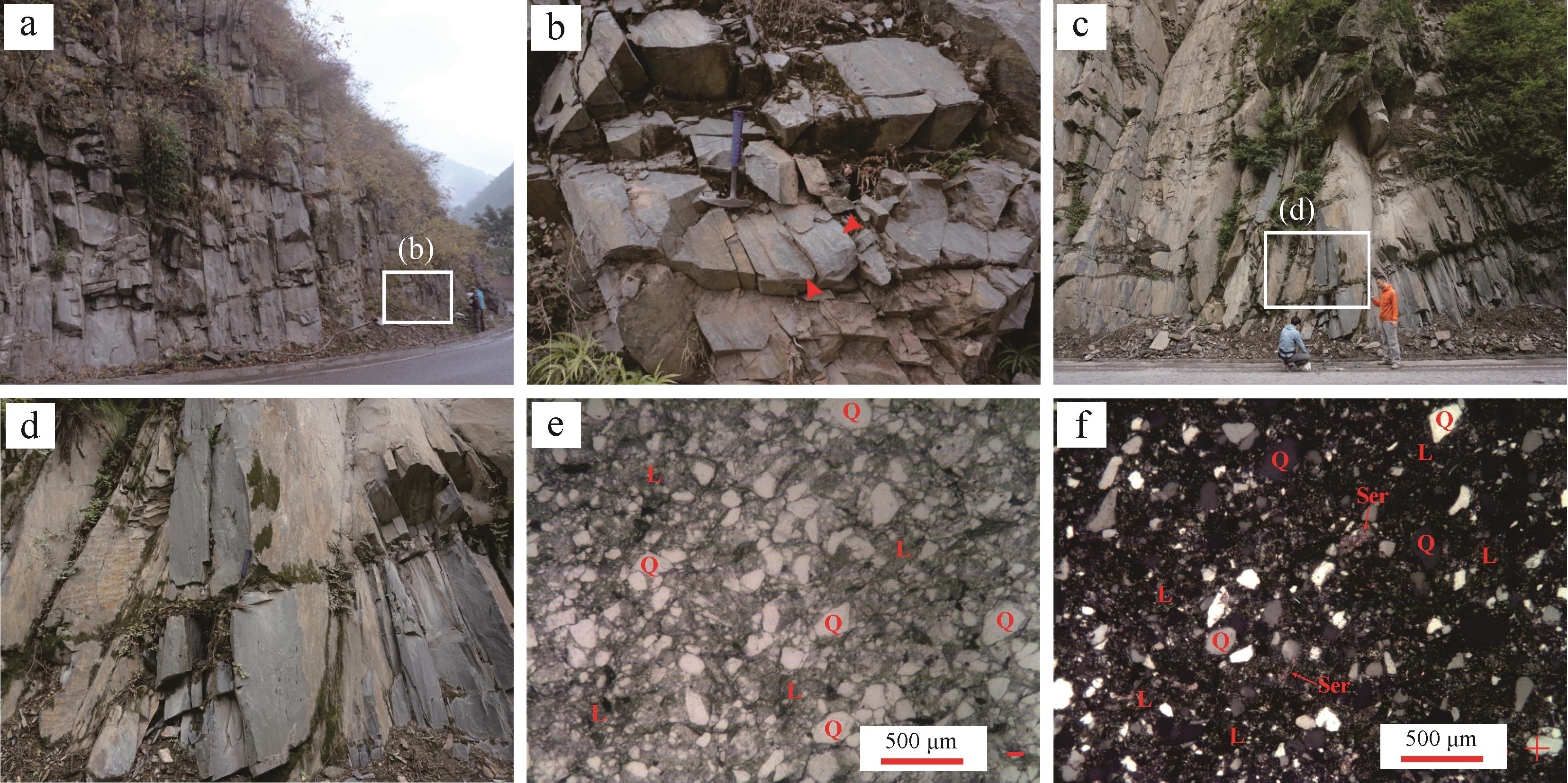

本次变质碎屑沉积岩样品21EB01和22EB02均采于峨边县西溪岗东南约1 km处,位于峨边群枷担桥组中上部,野外露头呈浅灰—青灰色,中—厚层状(图2a~d)。GPS坐标分别为103°07′06″ E,29°10′42″ N和103°06′59″ E,29°10′48″ N。

Figure 2. Typical field photos (a⁃d) and micrographs (e, f) of the Ebian Group samples from the Jinkouhe area, western Yangtze Block

显微镜下这些样品显示出(变余)细粒砂状结构,块状构造,局部可见缝合线构造。砂级碎屑主要由长石(5%~10%)、石英(35%~40%)和岩屑(50%~55%)组成,分选和磨圆一般,粒径介于0.05~0.25 mm,主要呈次棱角状,略显定向分布(图2e,f)。长石主要为斜长石,被绢云母及不透明矿物交代,表面脏。石英主要为单晶石英,表面新鲜干净。岩屑为变质黏土岩、变质黏土粉砂岩、变质粉砂岩,并可见少量云母碎屑。颗粒支撑,孔隙式—接触式胶结,填隙物为黏土杂基。局部可见缝合线,呈波状,内有不透明矿物分布。镜下定名为变质细粒岩屑砂岩。

1.1. 区域地质

1.2. 样品描述

-

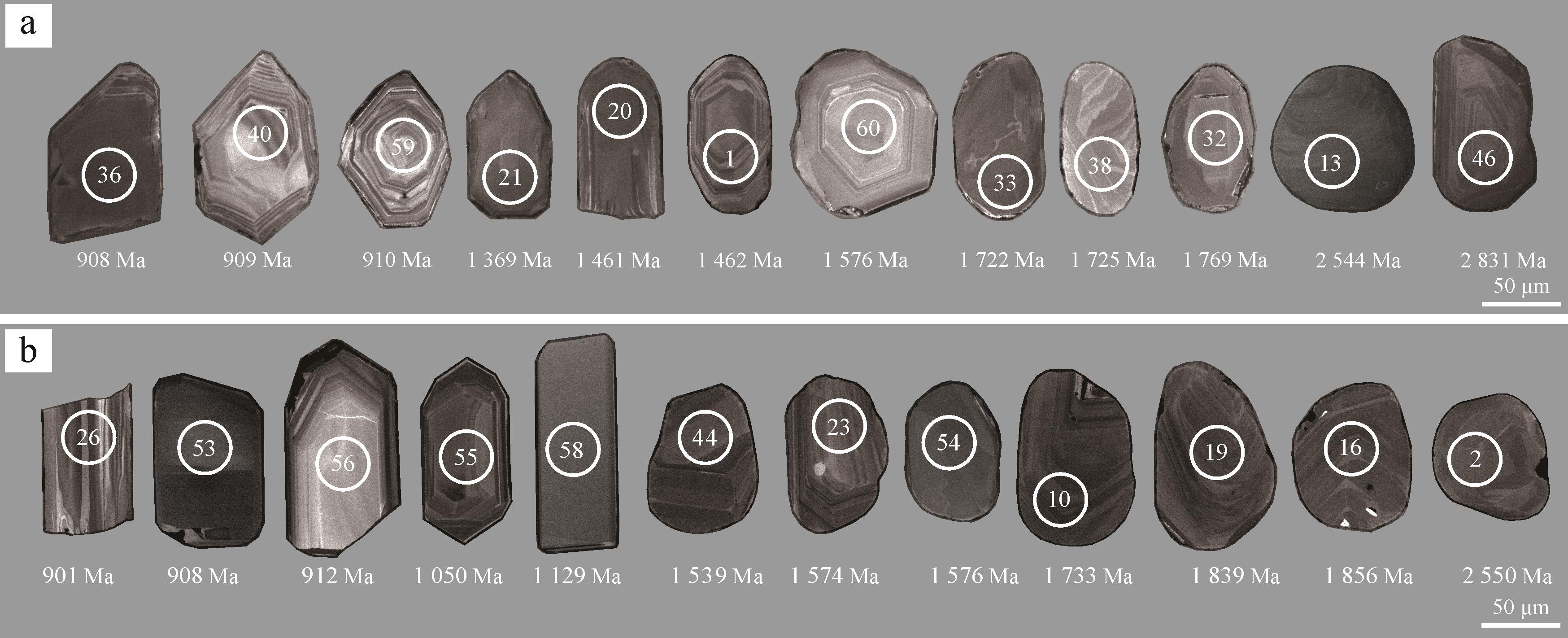

金口河地区峨边群两件样品中碎屑锆石主要呈半自形至自形,大部分锆石具棱角状—次圆状、少部分呈圆状。锆石长轴介于60~300 μm,长宽比为1∶1至2∶1。大部分锆石具震荡环带,少部分具有较为均匀的内部结构,指示岩浆成因(图3)。根据这些碎屑锆石的磨蚀程度可将其大致划分为两类:其中第一类磨圆较差,形态特征以自形为主,具有清晰的棱角;而第二类则磨圆较好,呈自形—半自形,并以次圆状为主(图3)。

Figure 3. Cathodoluminescence (CL) image of detrital zircon from the Ebian Group in the Jinkouhe area, western Yangtze Block

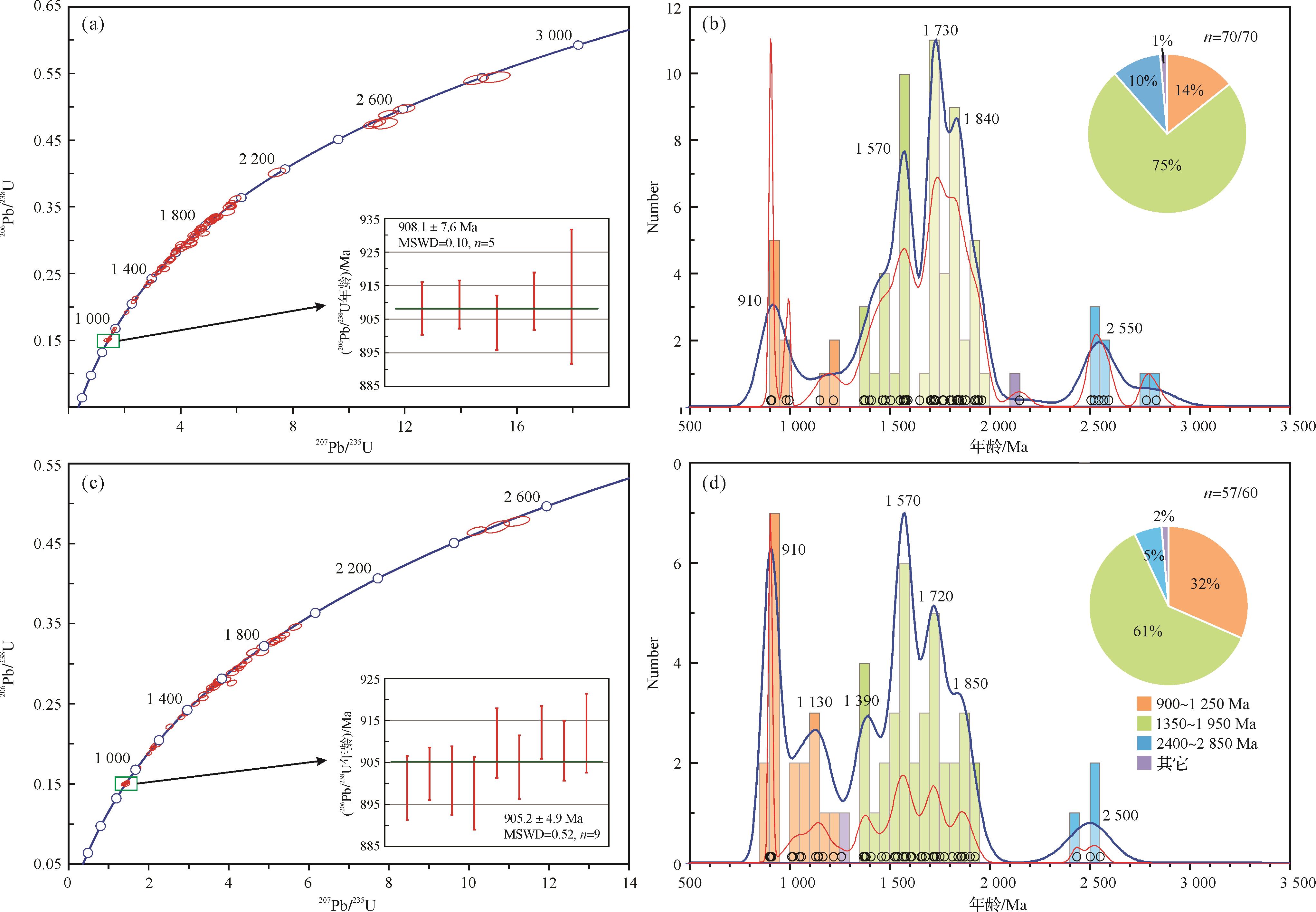

对枷担桥组样品21EB01的70颗锆石进行了70个点位的U-Pb定年测试,所有测试点位的谐和度均高于90%①。锆石年龄介于2 831~904 Ma,主要分布于三个区间:900~1 250 Ma(14%),1 350~1 950 Ma(75%)和2 400~2 850 Ma(10%)。其中,最年轻的5颗锆石的年龄介于904~912 Ma,加权平均值为908±8 Ma(MSWD=0.10,n=5)。

①http://www.cjxb.ac.cn/cn/article/doi/10.14027/j.issn.1000-0550.2024.072.

对枷担桥组样品22EB02选取60颗锆石的进行了60个点位的测试分析,其中57个测试点位具有高于90%的谐和度。而#38、#41和#43三个点位谐和度较低,因此不参与投图以及之后的统计。锆石年龄介于2 550~898 Ma,主要分布于三个区间:900~1 250 Ma(32%),1 350~1 950 Ma(61%)和2 400~2 850 Ma(5%)。其中,最年轻的9颗碎屑锆石年龄介于898~912 Ma,加权平均值为905±5 Ma(MSWD=0.52,n=9)。

在碎屑锆石的年龄分布上,两件样品具有相似的峰值,主要年龄峰值为~910 Ma、~1 570 Ma和~1 730 Ma,以及次要峰值~1 130 Ma、~1 390 Ma、~1 840 Ma、~2 500 Ma和~2 550 Ma(图4)。在碎屑锆石形态上,第一类磨圆较差的具清晰棱角的锆石,其年龄基本在900~1 250 Ma;形成鲜明对比的是,第二类磨圆较好的锆石,其年龄则相对较老,介于1 350~1 950 Ma和2 400~2 850 Ma。

-

峨边群作为四川金口河地区的最老地层单位,早期研究普遍认为其与扬子西缘的登相营群、会理群、苴林群和昆阳群均为中元古代晚期地层。近年来,锆石U-Pb定年方法被广泛用于限定前寒武纪地层的年代。前人曾对峨边群火山岩以及侵入其中的岩脉开展了研究工作。例如,崔晓庄等[24]获得了侵入至峨边群枷担桥组辉绿岩脉的 SHRIMP 锆石U-Pb 年龄为813.4±8.2 Ma,表明枷担桥组形成时代应该早于~810 Ma。Li et al. [26]报道了侵入至峨边群枷担桥组与烂包坪组的花岗岩的LA-ICP-MS锆石U-Pb年龄为860±4 Ma;陈风霖等[25]报道了峨边群底部冷竹坪组玄武岩的LA-ICP-MS锆石U-Pb年龄1 018.7±4.8 Ma,限定了峨边群的底界时代。

本文两件变质细粒岩屑砂岩样品采自峨边群枷担桥组中上部,大多数锆石具有岩浆振荡环带或相对均匀的内部结构,无核边结构且Th/U比介于0.14~2.14,指示其为岩浆成因。获得最年轻一组锆石的206Pb/238U年龄的加权平均值分别为908±8 Ma(MSWD=0.10,n=5;21EB01)和905±5 Ma(MSWD=0.52,n=9;22EB02),约束了分析样品的最大沉积年龄。结合侵入其中的花岗岩年龄为860±4 Ma[26],枷担桥组沉积时限应为910~860 Ma。

目前,枷担桥组上覆烂包坪组的沉积年龄仍无定论。熊国庆等[27]曾报道烂包坪组凝灰岩的SHRIMP 锆石U-Pb年龄为779.3±15.7 Ma,但其可靠性有待商榷。一是该年龄数据的分析点较少且分散,二是与侵入至枷担桥组与烂包坪组的花岗岩年龄860±4 Ma[26]明显冲突。区域上不整合覆盖于峨边群之上的苏雄组底界年龄在~800 Ma[55],因而烂包坪组的沉积时代应该早于800 Ma。综上,已有的年代学数据可将峨边群沉积时代大致介于1 020~800 Ma,指示峨边群的沉积时代相较于登相营群、会理群、苴林群和昆阳群要稍晚。

-

对峨边群枷担桥组两件碎屑岩一共130颗碎屑锆石颗粒进行了分析,共获得127个有效的年龄数据。这些年龄可以划分为三个区间,分别为2 850~2 400 Ma(约8%),1 950~1 350 Ma(约68%)和1 250~900 Ma(约22%)。下面分别讨论。

1 250~900 Ma:一个主要的年龄峰值~910 Ma 和一个次要的年龄峰值~1 130 Ma,这些碎屑锆石颗粒磨圆较差,具棱角状,指示其未经历长期搬运。如前所述,扬子西缘广泛发育中元古代晚期至新元古代早期岩浆记录,如Zhang et al.[56]报道了盐边地区918±1.4 Ma的斜长角闪岩以及永郎地区1 128±6 Ma和1 131±3 Ma的玄武岩;Hu et al.[45]获得石棉地区辉长岩的年龄为937±8 Ma;Chen et al.[43,57]和Huang et al.[44]分别报道了撮科地区1 140 Ma和948~918 Ma的辉绿岩以及1 183 ±5 Ma和1 143 ±4 Ma的二长花岗岩;Chen et al.[46]还发现了苴林地区~1 050 Ma的板内玄武岩。扬子西缘广泛分布的1 200~900 Ma的岩浆岩为峨边群枷担桥组年轻的碎屑锆石提供物源。

2 850~2 400 Ma:有1个主要的年龄峰值2 550~2 500 Ma,对应的碎屑锆石颗粒均具有较好的磨圆,多有搬运磨蚀痕迹,暗示其经历了较长距离的搬运或者沉积再循环。最近的研究表明扬子北缘的陡岭和鱼洞子杂岩中广泛发育新太古代至早古元古代(2.82~2.45 Ga)的TTG片麻岩和花岗岩[37,58⁃60],暗示其可能为2 850~2 400 Ma区间内碎屑锆石的来源。

1 950~1 350 Ma:该年龄区间的碎屑锆石占据了主导地位,有2个主要的年龄峰值~1 570 Ma、~1 730 Ma和2个次要的年龄峰值~1 390 Ma、~1 840 Ma。古元古代晚期的岩浆事件在扬子西缘广泛发育,例如最近撮科杂岩中也发现古元古代晚期的花岗质岩石(1.94~1.84 Ga)[36,61]。特别是稍后的1.75~1.50 Ga期间发生了强烈的裂谷相关岩浆事件,以镁铁质岩脉和凝灰岩为主,还有少量花岗岩[20,39⁃42],这些岩浆岩可能是~1 570 Ma、~1 730 Ma锆石颗粒的来源。此外,任光明等[50]报道了通安地区菜子园蛇绿混杂岩中1 375±7 Ma的桃树湾辉长岩。因此,扬子西缘广泛分布的岩浆岩可能为枷担桥组沉积岩提供了丰富的碎屑物质,其中主体来自南侧的古—中元古代岩浆岩。

-

最新研究表明,扬子陆块内的中元古代菜子园蛇绿混杂岩和庙湾蛇绿岩套可能代表了一条残余缝合线[50]。沿着菜子园—庙湾蛇绿岩带的区域很可能曾经存在一个洋盆,导致扬子陆块划分为南、北两个微陆块[50,62⁃63]。这一可能性也得到了以下证据的支持。一方面,太古代至古元古代的岩石记录主要集中在南侧微陆块,如撮科杂岩[36]和Phan Si Pan杂岩[35],以及中元古代早期地层大红山群、河口群和东川群[17,38,64],这些地层中还包含大量Fe⁃Cu矿床,如迤纳厂、大红山和拉拉铜矿[65],而在北侧微陆块中却没有对应地质记录的发现。另一方面,传统认为昆阳群和会理群是可对比的地层序列[19],但最新的研究揭示了它们在沉积序列、沉积时代和沉积物源等方面存在明显不同[8,22],表明它们具有不同的构造背景。

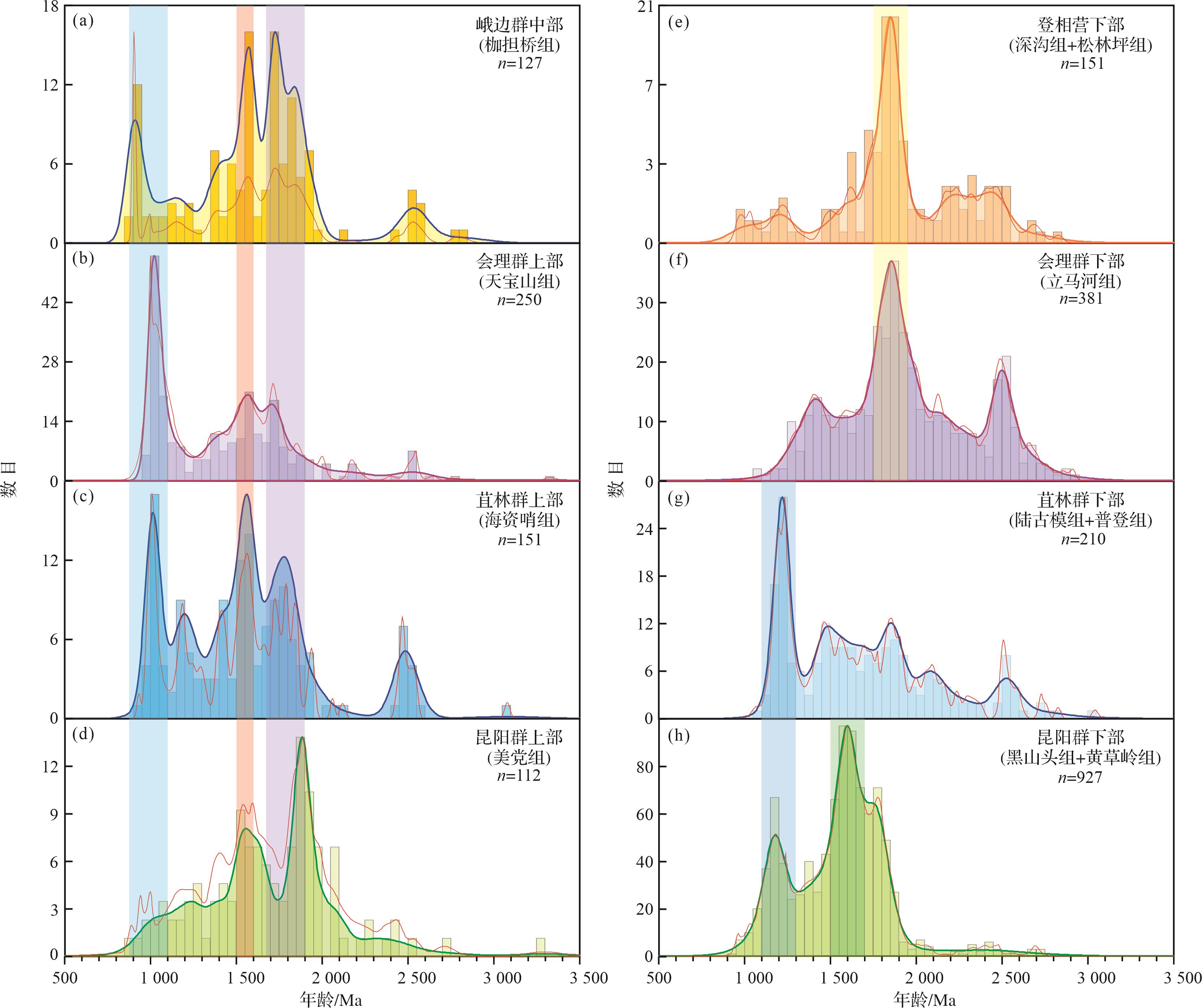

区域上,扬子西缘北侧的登相营群和会理群下部与南侧的苴林群和昆阳群下部具有明显不同的碎屑锆石峰值年龄(图5)。例如,登相营群下部(深沟组和松林坪组)与会理群下部(力马河组)的碎屑锆石的主要峰值区间为1 750~1 950 Ma(图5e,f),而南侧的苴林群下部(陆古模组和普登组)与昆阳群下部(黑山头组和黄草岭组)的碎屑锆石主要峰值则分别为1 100~1 300 Ma(图5g)和1 100~1 300Ma与1 500~1 700 Ma(图5h)。这种明显区别暗示可能存在沉积环境和沉积物源的差异。此外,扬子陆块南北侧的岩浆作用也存在一定程度的差异,笔者最近在北侧的会理—会东一带发现了中元古代末期的弧盆系统的基性侵入岩[71],而南侧在同时期的基性岩则具有板内的特征,形成于陆内裂谷环境[46]。综合已有的岩浆—沉积记录,扬子西缘的南北侧微陆块在新元古代之前可能尚未拼合形成统一的陆块。新元古代早期,北侧的峨边群枷担桥组、登相营群和会理群上部,南侧的苴林群和昆阳群上部的碎屑锆石年龄分布趋于一致,具有相似的1 500~1 600 Ma以及1 700~1 900 Ma的年龄峰值(图5b~d),表明这些地层在新元古代早期具有相似的物源,暗示此时菜子园蛇绿混杂岩带南北两侧的微陆块可能已经完成拼合。

Figure 5. Age histograms of detrital zircons from the Ebian Group, Dengxiangying Group, Huili Group, Julin Group, and Kunyang Group in the western Yangtze Block

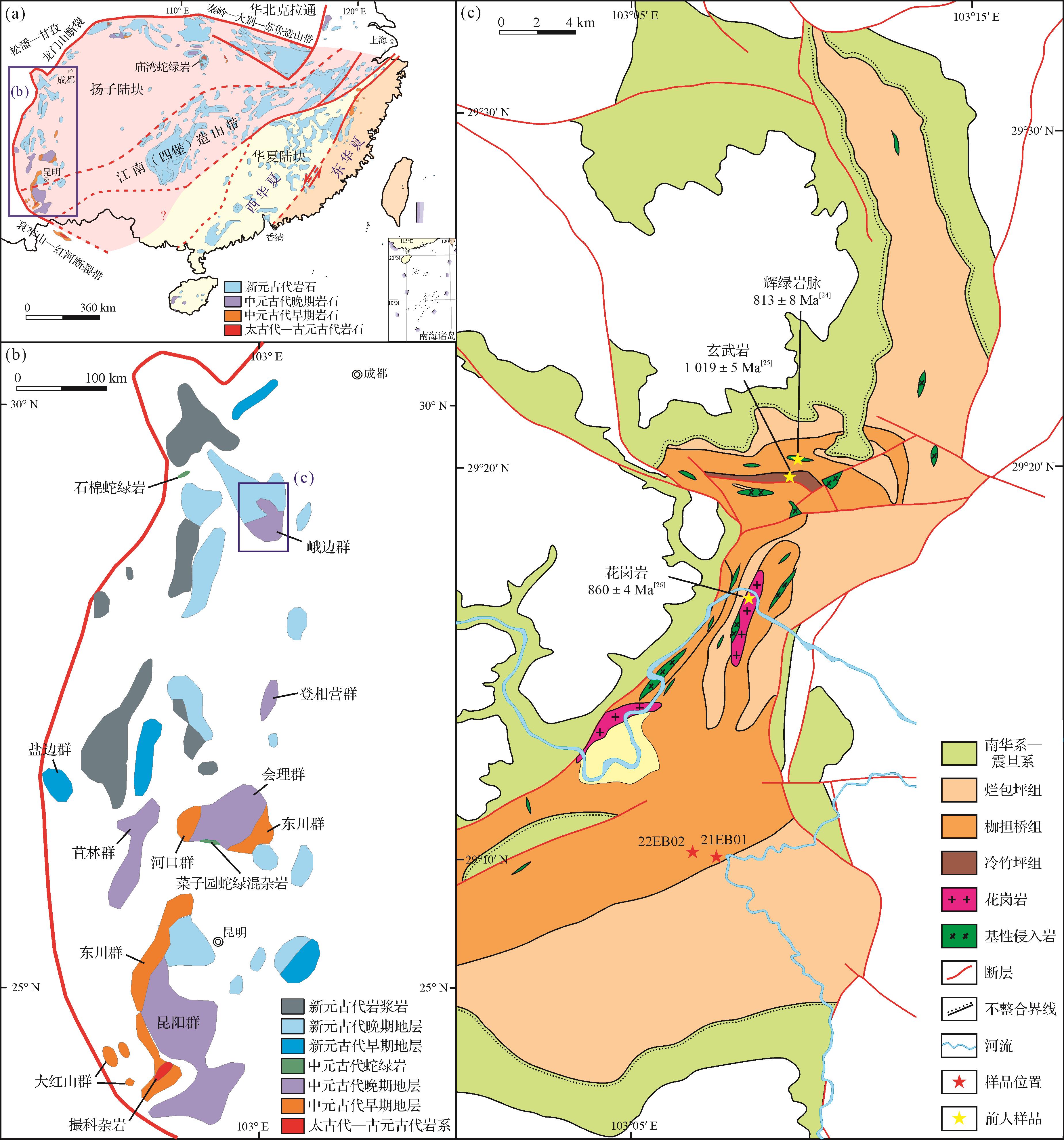

研究表明,碎屑锆石在约束大地构造环境方面具有重要的意义[72]。由于汇聚型板块边缘以发育剧烈的岩浆活动为特征,在汇聚边缘相关的盆地(如弧前盆地)中,具有与沉积年龄接近的碎屑锆石的比例较高(通常大于50%),并具有接近沉积年龄的单峰碎屑锆石谱系,弧后盆地则具有不同程度来自相邻板块的较老碎屑物质输入。相较而言,碰撞背景下形成的盆地(如前陆盆地)不仅包括接近沉积年代的锆石,反映了来自同碰撞和汇聚板块岩浆活动的输入,同时也包含相当比例的年龄较老的锆石。而伸展环境相关的盆地(如裂谷盆地和被动陆缘)通常缺乏同沉积岩浆活动相关的成分,主要由来自较老物源的输入组成,年龄较老的锆石所占比例更大(图6)。枷担桥组碎屑锆石年龄主要分布于1.95~1.35 Ga(约68%)和1.25~0.90 Ga(约22%),并具有~1 730 Ma、~1 570 Ma和~910 Ma三个主要年龄峰值,既有与沉积年龄接近的物源,表明同沉积岩浆活动的输入;也有相当比例年龄较老的碎屑锆石,表明来自相邻板块较老物源的加入。如果将900 Ma作为枷担桥组碎屑岩样品的沉积年龄,最年轻的5%碎屑锆石颗粒的结晶年龄与沉积年龄之间的年龄差异(CA-DA)在两组样品中小于150 Ma,最年轻的30%碎屑锆石颗粒的CA-DA大于500 Ma,表明其构造环境可能与碰撞的背景相关(图6)。

Figure 6. Cumulative distribution curves of differences between the crystallization ages (CA) of detrital zircon grains and the depositional ages (DA) of their host rocks from samples (21EB01 and 22EB02) of the Jiadanqiao Formation within the Ebian Group (modified from reference [72])

新元古代早期,扬子西缘北部已发现与岛弧相关的岩浆作用记录。例如,石棉地区石棉蛇绿岩中发现的937 Ma的辉长岩具有钙碱性玄武岩的地球化学特征,可能形成于与岛弧相关的环境[45];盐边地区917 Ma的斜长角闪岩具有拉斑玄武岩特征,可能起源于受俯冲相关流体交代的岩石圈地幔源,形成于俯冲背景[56]。侵入到枷担桥组中860 Ma的高钾钙碱性、富铝的S型花岗岩,形成于碰撞相关的构造环境[26]。综合峨边群枷担桥组碎屑锆石以及区域上岩浆岩的证据,新元古代早期区域上应该发生了南侧的洋向北侧俯冲(现今方位),推测峨边群枷担桥组可能形成于扬子陆块南部和北部拼合的碰撞背景。在最新有关Rodinia超大陆汇聚的运动学模型中,Rodinia超大陆的最终汇聚时间可能在~0.9 Ga[73],即扬子陆块的拼合可能与Rodinia超大陆的汇聚过程相关。

4.1. 沉积时限

4.2. 物源分析

4.3. 大地构造意义

-

(1) 锆石LA-ICP-MS U-Pb定年结果表明,峨边群枷担桥组两组变质细粒岩屑砂岩的最大沉积年龄为908.1±7.6 Ma(MSWD=0.10,n=5)和905.2±4.9 Ma(MSWD=0.52,n=9),结合已有研究成果,枷担桥组的沉积时限为~910 Ma至~860 Ma。

(2) 碎屑锆石年龄分布于1 950~900 Ma,主要相对概率峰值为 ~910 Ma、~1 570 Ma和~1 730 Ma,以及次要峰值为~1 130 Ma、~1 390 Ma、~1 840 Ma、~2 500 Ma和~2 550 Ma。物源主要来自扬子西缘南侧的古—中元古代岩浆岩。

(3) 扬子西缘南部和北部在前新元古代具有明显不同的物源组成,而新元古代早期则具有相似的沉积物源,暗示扬子西缘南北微陆块可能在新元古代早期完成了最终的拼合。综合已有资料,枷担桥组可能形成于南北微陆块拼合的背景下,与Rodinia超大陆的全球性汇聚相关。

DownLoad:

DownLoad: