许艺炜

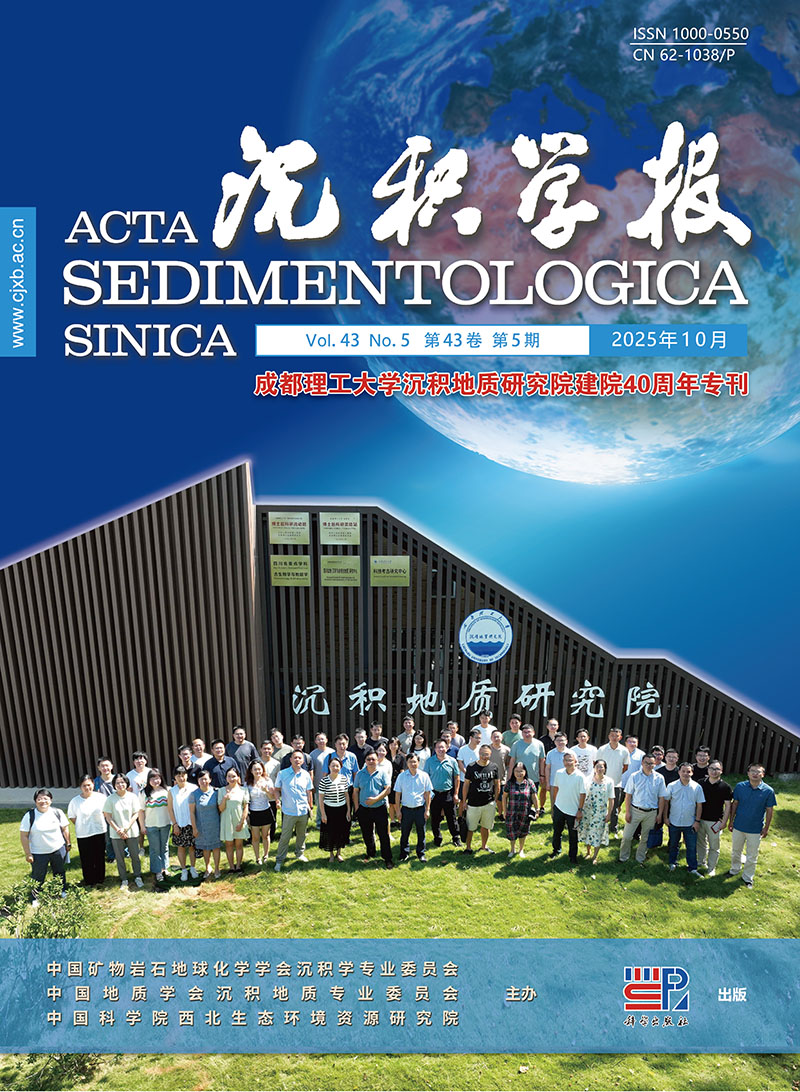

无论是在地质历史时期还是现今,全球海平面总是处于不断变化之中,或上升或下降,对人类的生活产生重要的影响。例如距离现今2万年前的末次冰盛期,人类沿着因海平面下降而暴露的陆桥走出非洲(图1),从而遍布全球。而现今随着全球变暖,海平面正以3.7 mm/yr 的速率上升,严重影响着滨岸地区的人类生活(IPCC-AR6,2021)。因此研究全球海平面变化的机制对于理解和预测未来全球海平面具有重要的价值。

图1 人类迁移路线。冰期时,全球海平面比现今低120 m左右,人类沿着暴露的陆桥从非洲迁移到其它大陆上(Bulliet et al., 2011)

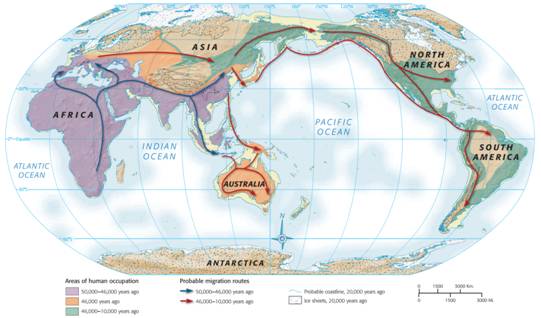

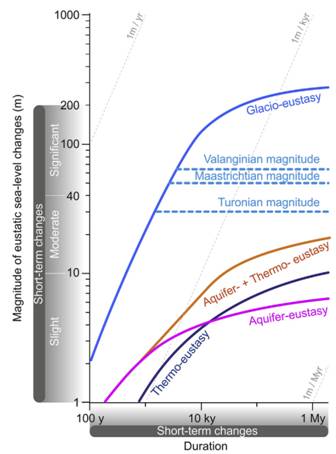

不同时间尺度下的全球海平面变化控制机理不同(图2),例如在长时间尺度(> 3 Ma),全球海平面变化主要受控于洋盆体积的变化(受控于洋中脊的扩展速率)。在短时间尺度上(< 3 Ma),全球海平面变化主要与洋盆中海水体积变化相关。3 Ma以来,地球进入两极有冰的冰室气候(气候状态划分依据Westerhold et et al., 2020 )。一般认为,冰室气候时期海平面的短周期变化与极地冰盖的消长密切相关(短周期通常对应于单个海平面旋回持续时间处于3Ma以内)。但是这一成因机制在应用到深时海平面变化的时候却出现了问题,原因是地质历史时期长期以两极“无冰”的温室气候为背景。因此,温室气候背景下短周期海平面变化的控制因素一直是学界争论的重要问题。

图2 冰室气候背景下全球海平面变化主要控制因素(Sames et al., 2016)

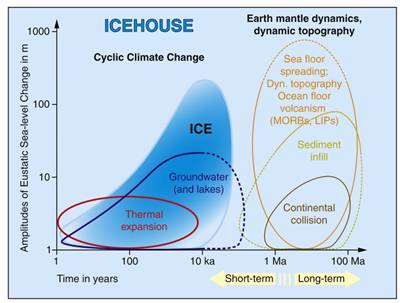

白垩纪一直被认为是距今最近的一个长期处于温室气候背景下的地质时期,该时期全球海平面变化研究较为详细,前人的重建结果表明该时期确实存在高频的海平面变化旋回(图3)。那么白垩纪时期短周期海平面变化的控制机制是什么呢?主要有以下两种争论:

图3 白垩纪短周期海平面重建(Ray et al., 2019)

白垩纪短周期冰川性海平面变化(glacio-eustasy)?

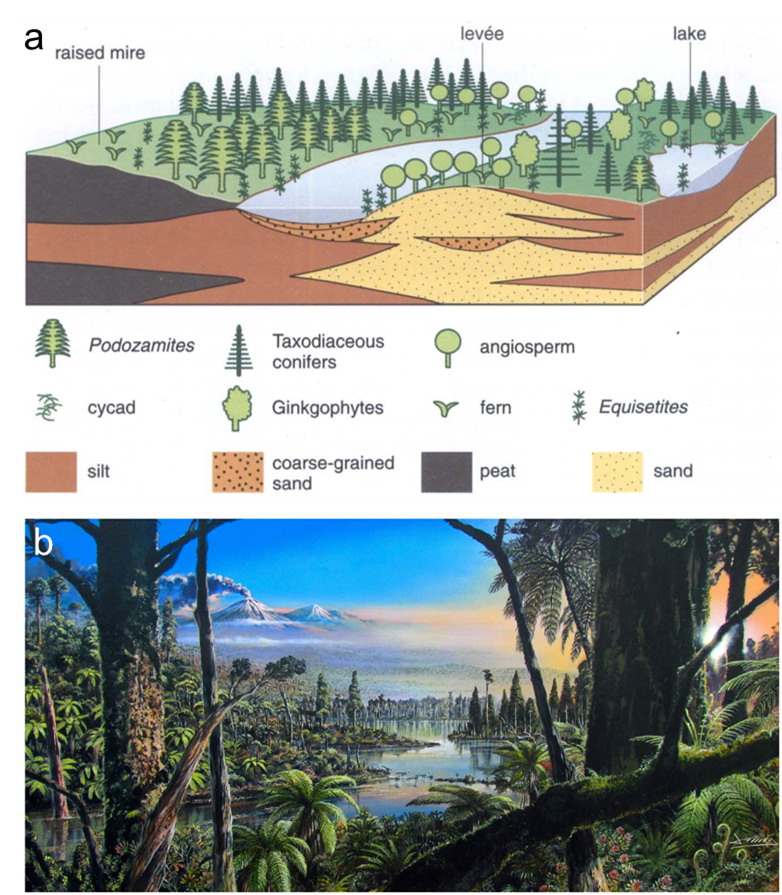

一个简单的解释认为即使是在温室气候背景下,两极地区也有可能存在间歇性生长的冰盖,进而引起全球海平面变化。然而在白垩纪时期,北极地区尽管处于高纬度地带,但是这里缺少冰川活动的证据,反以植物生长的森林为特征(图4a),包含蕨类、被子植物、松柏等。此外北极地区还发现有恐龙。所有这些暗示着北极似乎处于一种没有冰盖的气候环境中。

那么南极似乎成为唯一有可能存在冰盖的地区了。确实,近些年来在澳大利亚南缘的早白垩世早期的地层中发现有冰碛岩以及钙芒硝状方解石(Alley et al., 2019),这表明白垩纪早期确实可能有冰川存在。然而在白垩纪中期温度最高时期(Cemanian-Turonian),澳大利亚南部却没有明显的冰川活动证据。同时在南极洲附近钻孔研究表明,Turonian-Santonian时期,南极洲同样处于温带雨林环境(图4b),这似乎表明南极洲同样不发育冰盖。但无论是Haq(2014)还是Miller et et al.,(2005)等人的全球海平面重建结果中(图3),均显示白垩纪中期依旧存在高频变化。这些变化究竟受什么因素控制呢?

图4 a. Cenomanian北美阿拉斯加地区森林重建卡通图(Skeleton, 2003);b.Turonian–Santonian南极西部温带雨林重建假想图(Klages et al., 2020)

地下水控制海平面变化假说(Aquifer eustasy)——问题解决的曙光?

20世纪90年代就有学者认为地球表面的湖泊可以储存大量的水体,因此湖泊体积的变化可能导致全球海平面变化。然而这一观点很快就遭受否定,原因在于湖泊和河流的水储量太小,大约只能引起0.3 m的海平面变化,远远不能解释白垩纪短周期海平面变化的幅度。在陆地表层,除了冰川、湖泊、河流之外,最大的水体储存场所为地面以下岩石的孔隙。因此,Hay and Leslie (1990)提出地下水体积的变化可能影响全球海平面波动,他们计算出1 km以内地下岩石孔隙总体积为24.7×106 km3,如果这些孔隙全部被水充注,足以引起50 m(重力均衡后计算结果)的全球海平面变化。因此如果1 km 以内的地下水能在万年-百万年尺度上完全抽空或注满,足以引起高频的短周期全球海平面变化。

然而,地质历史时期地下水体积变化是很难直接追踪的。当前通常采用两种间接的指标去表征地下水变化。第一种指标是湖平面升降。一般情况下,湖平面的位置代表区域的潜水面位置,因而可以反映地下水水位的变化。如果地下水体积变化引起全球海平面变化,那么当全球海平面上升时期,地下水水位必然下降,对应的湖平面应当处于下降时期(图5),因此海平面变化和湖平面变化呈现出镜像关系。Wagreich et al.(2014)以及Li et al. (2018)工作发现晚白垩世和早三叠世湖平面变化和海平面变化确实存在这样的镜像关系。

图5 温室气候背景下海平面变化成因示意图(Sames et al., 2020)

第二个指标是气候的干湿变化。一般而言,地下水的补给主要通过大气降水,那么当气候湿润的时候,地下水得到补给,水位上升,而同一时期的全球海平面应当处于下降状态。反之气候干燥,地下水水位下降,全球海平面上升(图5)。我们知道不同类型的黏土矿物组合特征可以反映气候的干湿状态,通过黏土矿物指标指示的气候变化和海平面变化对比,同样可以验证这一假说。Wendler et al.(2016)通过对阿拉伯地台Cenomanian—Turonian期间地层粘土矿物分析,发现风化类型、气候类型和全球海平面变化具有良好的相关性,证实了这一观点。

到目前为止,似乎地下水体积变化可以解释温室背景下的海平面高频变化,然而新的问题出现了。

新的疑云——地下水引起海平面变化的幅度

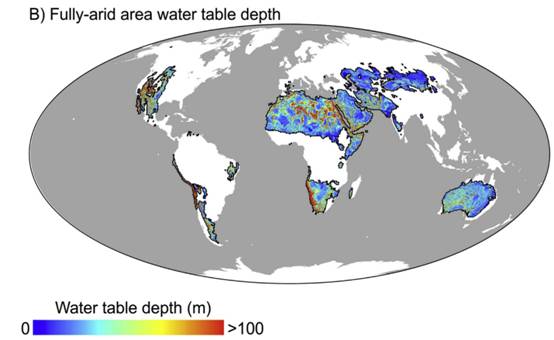

Hay估算地下水可以引起50 m海平面波动的前提是1 km以内的地下水完全被抽空,但这是不现实的。根据现今地下水水位分布,发现湿润地区地下潜水面处于0m左右,而干旱地区潜水面位置处于0-986.8 m左右(图6),但超过90%的干旱区的潜水面浅于79 m。根据现今的地下水位分布,气候从潮湿转变到干旱,地下水水位变化普遍在79 m左右,那么79 m的地下水位变化对应多少米的全球海平面变化呢?Davies et al. (2020) 假设Turonian时期所有的陆地覆盖区域均由湿润气候转变成干旱气候,计算出来的地下水体积变化约为1.06×106 km3,仅能引起1.83 m的全球海平面变化。据此Davies等人认为,即使考虑了地表湖泊的体积以及海水因温度产生的体积变化,地下水引起的全球海平面变化幅度应该小于10 m(图7),这一结果远低于Hay等人的估计。

图6 现今干旱地区潜水面深度(Davies et al., 2020)

图7 地下水体积引起的全球海平面变化幅度(Davies et al., 2020)

这为地下水控制温室气候背景短周期全球海平面的假说增加了一丝阴霾。Ray等人(2019)在汇总160篇白垩纪海平面研究论文的基础上,重新恢复了整个白垩纪海平面变化最大幅度的变化过程,结果显示即使是在Cenomanian-Turonian时期,全球海平面变化最大幅度也在30-35 m左右(图8),远超Davies等人估算的地下水海平面变化幅度,暗示着地下水并不是主要的海平面变化控制因素。这似乎让问题的回答又回到了原点。

图8 白垩纪短周期全球海平面变化最大幅度(Ray et al., 2019)

结语

到目前为止,温室气候背景下全球海平面变化机理仍处于争议中,其中有意思的一点是,两位白垩纪海平面变化重建的泰斗Haq和Miller 持有不同的意见。Haq重建的海平面变化幅度极大(超过60 m,图3),但他本人却认为变化主要受控于地下水(幅度小于10 m);而Miller等人重建的白垩纪海平面变化幅度较小(小于40 m,图3),却支持冰川性海平面变化(幅度超过百米)。需要注意的是,这些讨论基于的海平面变化曲线都是先验性假定能够代表全球海平面变化,然而真实的海平面变化过程似乎总是隐藏在全球的地层之中,等待着我们去探索。

本文作者系中国科学院南京古生物研究所博士后。本文属作者认识,相关问题交流可通过邮箱kongjuzixing@126.com与本人联系。欲知更多详情,请进一步阅读下列参考文献。

参考文献

[1] Alley, N.F., Hore, S.B., and Frakes, L. A., 2019, Glaciations at high-latitude Southern Australia during the Early Cretaceous: Australian Journal of Earth Sciences, 67(8), 1045-1095.

[2] Bulliet R, Crossley P, Headrick D, et al., 2011, The earth and its peoples: A global history. Cengage Learning.

[3] Davies, A., Gresélle, B., Hunter, S.J., et al., 2020, Assesing tghe impact of aquifer-esustasy on short-term Cretaceous sea-level: Cretaceous Research, v. 112.

[4] Klages, J.P, Salzmann, U, Bickert, T et al., The Science Team of Expedition, P.S., 2020, Temperate rainforests near the South Pole during peak cretaceous warmth: Nature 580, 81-86.

[5] Li,M.S., et al., Sedimentary noise and sea levels linked to land-ocean water exchange and obliquity forcing., 2018, Nature Communications, 9, 1004.

[6] Ray, D.C., van Buchem, F.S.P., Baines, G. et al., 2019, The magnitude and cause of short-term eustatic Cretaceous sea-level change: A synthesis, Earth-Science Reviews, v. 197.

[7] Sames, B., Wagreich, M., Wendler, J.E. et al., 2016, Short-term sealevel changes in a greenhouse world: A view from the Cretaceous: Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, v. 441, p. 393–411.

[8] Sames, B., Wagreich, M., Conrad, C.P. and Iqbal, S., 2020, Aquifer-eustasy as the main driver of short-term sea-level fluctuations during Cretaceous hothouse climate phases, Geological Society of London Special Publications, 498, p. 9-38.

[9] Skelton, P. W., Spicer, R. A., Kelley, S. P., and Gilmour, I., 2003, The Cretaceous world: Cambridge University Press, 360 p.

[10]Wagreich, M., Lein, R., Sames, B., 2014, Eustasy, its controlling factors, and the limno-eustatic hypothesis — concepts inspired by Eduard Suess. J. Aust. Earth Sci. 107 (1), 115–131.

[11]Westerhold, Thomas, et al., 2020, An astronomically dated record of Earth’s climate and its predictability over the last 66 million years. Science 369.6509 (2020): 1383-1387.