敖红

在过去6600万年(新生代),全球气候整体呈长期变冷趋势,地球气候系统从古新世和始新世(距今6600–3400万年前)两极无冰的“温室模态”过渡到渐新世至上新世(距今3400–260万年前)南极发育冰盖的“单极冰室模态”,在距今~260万年的上新世-更新世之交,转变为现今南北极均发育冰盖的“两极冰室模态”(Westerhold et al., 2020)。渐新世(距今~3400–2300万年)是地球从两极无冰的“温室模态”转换到“单极冰室模态”的第一个时代。这期间大气CO2浓度在~400–900 ppm间波动,全球温度比现在高>8°C,北极尚无冰盖发育(Tierney et al., 2020)。按照当前人类排放温室气体的速率,大气CO2浓度在本世纪末将超过600 ppm,与距今约2800–2300万年前的晚渐新世大气CO2平均浓度相当,大气CO2的增加将使全球温度升高~5–10°C。上新世(距今~530–260万年)是“单极冰室模态”的最后一个时代,是距离现代最近的地质温暖期,这期间地表年平均温度比现在高~2–4°C,海平面比现在高~20–25 m,大气CO2 浓度(~400 ppm)与目前相当(Tierney et al., 2020)。因此,晚渐新世和上新世气候变化特征和动力学过程将加深我们对当前全球变暖的理解,并将为未来气候演变提供可以参考的天然实验室记录。

最近,中国科学院地球环境研究所敖红研究团队联合国内外专家,通过兰州盆地河湖相沉积重建了晚渐新世亚洲季风变化(Ao et al., 2021a),通过黄土高原风成红黏土重建了晚中新世至中上新世亚洲季风变化(Ao et al., 2021b),并结合区域和海陆气候对比,揭示了在大气CO2浓度较高、全球气候比较温暖的“单极冰室模态”下,亚洲气候的动力过程及其全球意义。

1 “单极冰室模态”早期—晚渐新世亚洲气候变化

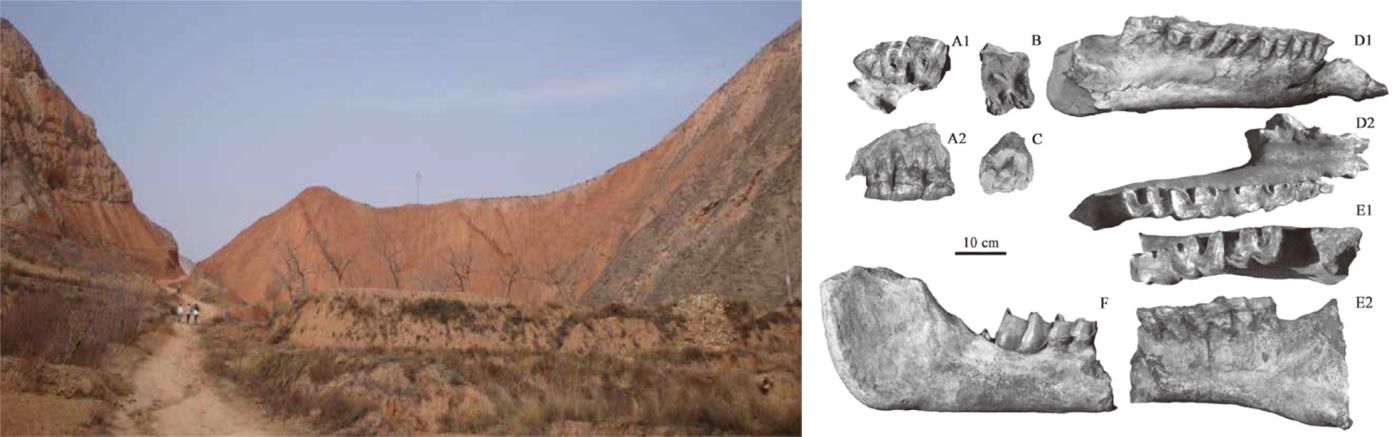

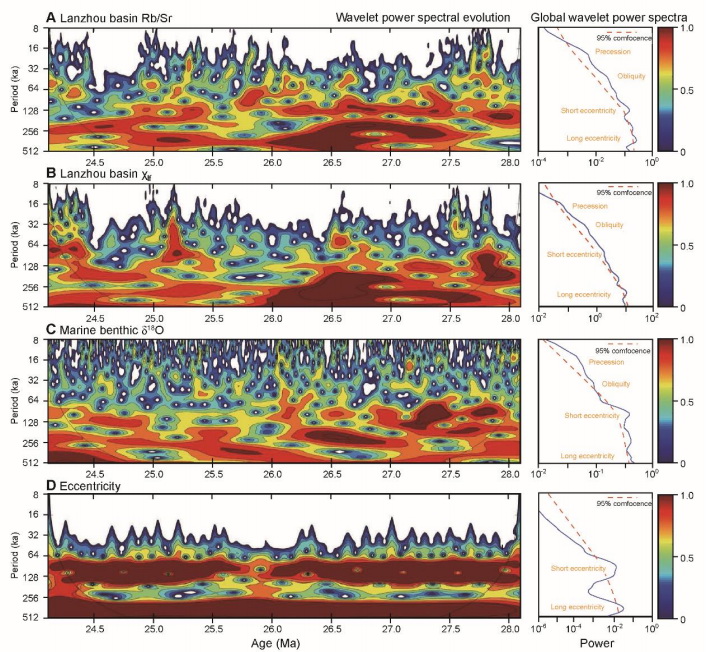

中国西部的兰州盆地发育了连续的始新世至中新世河湖相沉积,还蕴含了丰富的哺乳动物群(图1)。在哺乳动物群的生物地层年代约束下,研究团队建立了高分辨率磁性地层年代序列,其不仅能与古地磁标准极性年表进行很好的对比,而且还能与兰州盆地其它剖面以及邻近西宁盆地的同时代磁性地层序列进行对比,进而为开展具有全球意义的古气候研究提供了准确的年代标尺。Ao et al(2021a)通过兰州盆地河湖相沉积序列的高分辨率磁化率和Rb/Sr记录重建了晚渐新世(距今2800–2400万年前)亚洲夏季风降雨的轨道周期演化历史。结果表明兰州盆地的季风降雨在高CO2浓度、气候温暖的晚渐新世以40万年和10万年周期为主,与该时期地球轨道偏心率周期和深海氧同位素反映的南极冰盖波动的周期是一致的(图2)。

图1 兰州盆地新近纪红层(Ao et al., 2021a)及哺乳动物化石(李永项 等,2017)

图2 晚渐新世亚洲季风、深海氧同位素、偏心率的周期变化特征(Ao et al., 2021a)

2 “单极冰室模态”晚期—晚中新世至上新世亚洲气候变化

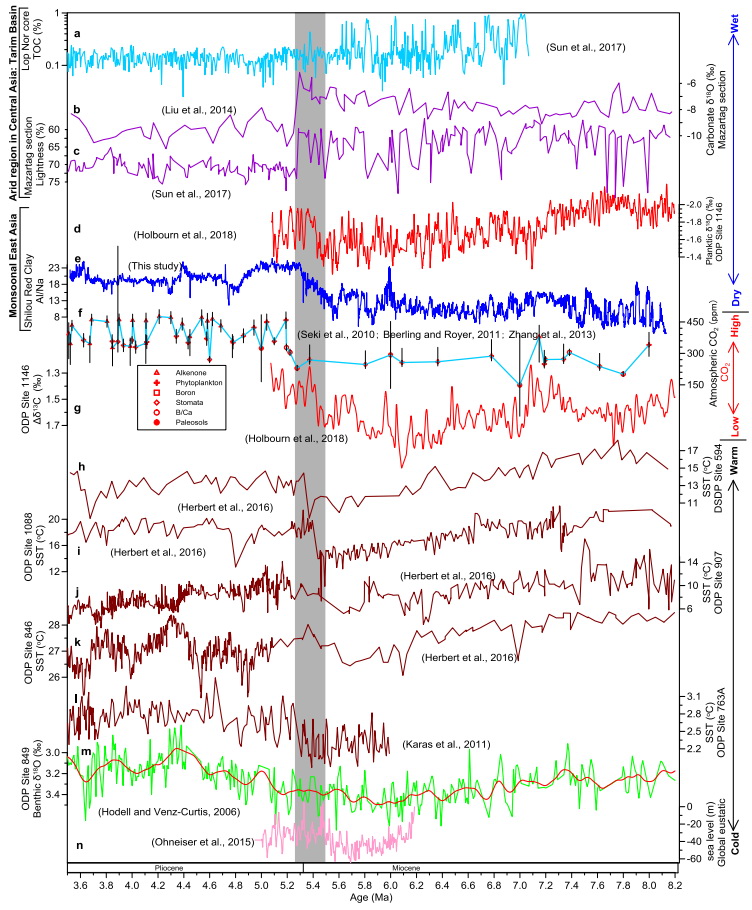

位于西北干旱区与东部季风湿润区过渡带的黄土高原拥有全球厚度最大、记录最为完整、跨越过去2500万年的连续风尘堆积,即第四纪黄土和下伏晚渐新世至上新世红黏土沉积,因其对气候变化灵敏、连续性好、年代准确且分布范围广泛而成为亚洲气候演化历史与全球变化研究的宝贵材料。过去几十年来,基于黄土重建的第四纪气候变化历史成为国际古气候研究的经典之作,并使中国黄土走向世界,成为与深海沉积、极地冰芯并列的全球环境变化研究三大支柱之一。详细的红黏土古气候研究也有希望像第四纪黄土古气候研究那样成为与深海沉积并列的新近纪全球环境变化研究的两大支柱之一。黄土高原东部石楼红黏土剖面发育了清晰的强(红色或深红色)弱(浅红色)古土壤旋回(图3),是研究精细到轨道尺度的晚中新世–上新世东亚气候变化的宝贵材料。Ao et al(2021b)通过石楼红黏土剖面高分辨率(~1–2千年)元素比值(Rb/Sr、Al/Na)和亮度记录重建了距今800–340万年前东亚夏季风降雨的轨道周期演化历史。结果表明东亚夏季风降雨在晚中新世至中上新世具有显著的40万年和10万年周期(图4),与地球轨道的偏心率周期一致,而与该时期南极冰盖波动的4万年周期不同。

图3 黄土高原石楼红黏土剖面野外照片(敖红摄影)

图4 晚中新世-中上新世黄土高原季风降雨的轨道周期变化特征(Ao et al., 2021b)

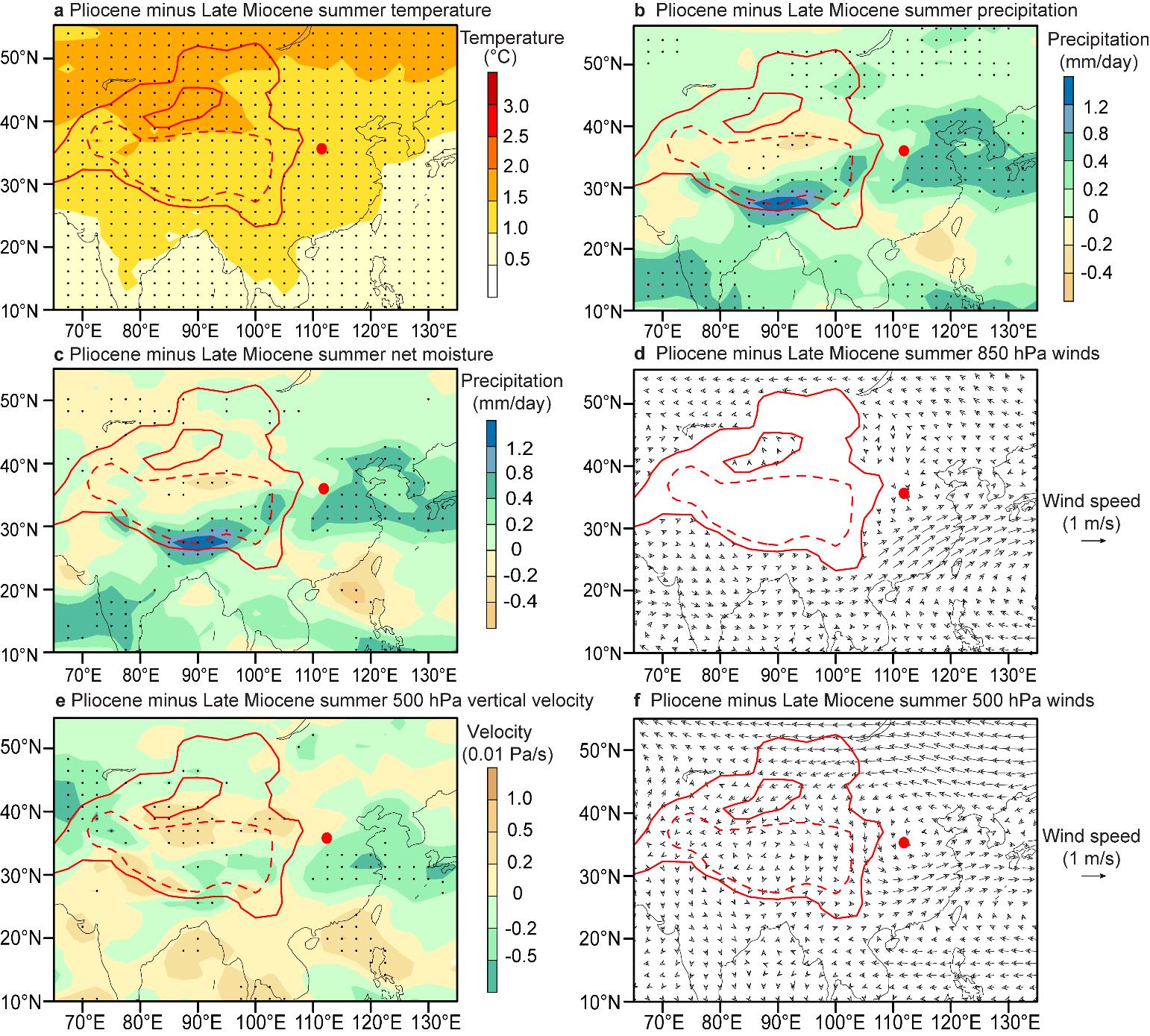

通过综合对比亚洲东西部的晚中新世至上新世古气候记录,Ao et al.(2021b)发现亚洲季风区和内陆干旱区气候在中新世-上新世转型过程中呈不对称演化:东部季风湿润区变湿,内陆干旱区变干(图5)。海陆对比和气候模拟进一步表明,这一不对称演化是由中新世-上新世转型过程中的气候变暖引起的。模拟结果显示,这一气候变暖事件导致了夏季风的增强和降雨量的增加,但增强的夏季风仍然难以深入到内陆干旱区,同时温度的升高使得这些干旱区的蒸发加强,有效湿度(降雨量减去蒸发量)反而降低(图6)。这为预测我国气候在未来温暖期的变化趋势提供了地质参考,即随着全球变暖的持续加强,未来我国季风湿润区可能变得更加湿润,洪涝和飓风可能更加频繁,内陆干旱区可能变得更加干旱,干旱灾害可能更加频繁和严重,内陆干旱区可能进一步扩张。

图5 亚洲季风区和内陆干旱区气候在中新世-上新世转型过程中的不对称演化与全球变暖(Ao et al., 2021b)

图6 气候模拟全球变暖对亚洲季风区和内陆干旱区气候产生的不同影响(Ao et al., 2021b)

3 “单极冰室模态”早期和晚期亚洲轨道尺度气候变化动力学机制

晚渐新世和晚中新世–上新世古气候记录显示亚洲季风降雨在“单极冰室模态”早期和晚期都具有显著的40万年和10万年周期变化特征,但是二者驱动机制却不尽相同。处于“单极冰室模态”早期的晚渐新世时,南极冰盖较小,偏心率调制的太阳辐射振幅变化驱使冰盖呈现40万年和10万年的周期变化,这与季风周期是一致的。研究团队认为在晚渐新世时,偏心率调制的太阳辐射振幅变化可通过调解温度波动,直接驱动季风降雨呈40万年和10万年周期变化,也可通过间接调控南极冰盖的波动而驱动夏季风呈现40万年和10万年的周期变化。处于“单极冰室模态”晚期的晚中新世–上新世时,南极冰盖增大,斜率调制的太阳辐射周期变化驱使南极冰盖主要呈4万年周期变化,而不再像晚渐新世那样以40万年和10万年为主导周期。这显示夏季风在晚中新世–上新世时与南极冰盖的轨道周期变化不再耦合。研究团队认为在晚中新世–上新世时,亚洲季风降雨的40万年和10万年的周期变化主要由偏心率调制的太阳辐射振幅变化直接驱动,而受到南极冰盖4万年周期波动的影响较小。

研究成果以“青藏高原东北部亚洲季风在高CO2的晚渐新世呈偏心率周期变化(Eccentricity-paced monsoon variability on the northeastern Tibetan Plateau in the late Oligocene high CO2 world)”和“全球变暖导致中新世–上新世亚洲水文气候转型(Global warming-induced Asian hydrological climate transition across the Miocene–Pliocene boundary)”为题,分别于2021年12月15日在《科学-进展》Science Advances和2021年11月26日在《自然-通讯》Nature Communications上发表。本文主要内容来自于中科院地球环境研究所官网。为了使文章更为科普,方便大众理解,特进行了部分补充。

本文作者系中国科学院地球环境研究所副研究员。本文属作者认识,相关问题交流可通过邮箱aohong@ieecas.cn与本人联系。欲知更多详情,请进一步阅读下列参考文献。

主要参考文献:

[1] Ao H., Rohling, E.J., Zhang, R., Roberts, A.P., Holbourn, A.E., Ladant, J.B., Dupont-Nivet, G., Kuhnt, W., Zhang, P., Wu, F., Dekkers, M.J., Liu, Q.S., Liu, Z.H., Xu, Y., Poulsen, C.J., Licht, A., Sun, Q., Chiang, J.C.H., Liu, X.D., Wu, G.X., Ma, C., Zhou, W.J., Jin, Z.D., Li, X.X., Li, X.X., Peng, X.Z., Qiang, X.K. and An, Z.S., 2021a. Global warming-induced Asian hydrological climate transition across the Miocene–Pliocene boundary. Nature Communications, 12(1): 6935. https://www.nature.com/articles/s41467-021-27054-5.

[2] Ao, H., Liebrand, D., Dekkers, M.J., Zhang, P., Song, Y.G., Liu, Q.S., Jonell, T.N., Sun, Q., Li, X.Z., Li, X.X., Qiang, X.K. and An, Z.S., 2021b. Eccentricity-paced monsoon variability on the northeastern Tibetan Plateau in the late Oligocene high CO2 world. Science Advances, 7: eabk2318. https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abk2318.

[3] Tierney, J.E., Poulsen, C.J., Montanez, I.P., Bhattacharya, T., Feng, R., Ford, H.L., Honisch, B., Inglis, G.N., Petersen, S.V., Sagoo, N., Tabor, C.R., Thirumalai, K., Zhu, J., Burls, N.J., Foster, G.L., Godderis, Y., Huber, B.T., Ivany, L.C., Turner, S.K., Lunt, D.J., McElwain, J.C., Mills, B.J.W., Otto-Bliesner, B.L., Ridgwell, A. and Zhang, Y.G., 2020. Past climates inform our future. Science, 370: eaay3701..

[4] Westerhold, T., Marwan, N., Drury, A.J., Liebrand, D., Agnini, C., Anagnostou, E., Barnet, J.S.K., Bohaty, S.M., De Vleeschouwer, D., Florindo, F., Frederichs, T., Hodell, D.A., Holbourn, A.E., Kroon, D., Lauretano, V., Littler, K., Lourens, L.J., Lyle, M., Pälike, H., Röhl, U., Tian, J., Wilken, R.H., Wilson, P.A. and Zachos, J.C., 2020. An astronomically dated record of Earth’s climate and its predictability over the last 66 million years. Science, 369: 1383–1387.

[5] 李永项,张云翔,李冀,李智超,谢 坤,2017. 兰州盆地新发现的早渐新世巨犀化石,古脊椎动物学报56:367–381.