HTML

-

鄂尔多斯盆地西缘中奥陶统乌拉力克组是我国北方海相页岩的典型代表。近年来,以ZP1井、L86井为代表,先后有数口探井获得工业气流,展现出良好的勘探新局面[1⁃3]。乌拉力克组页岩气藏页岩总有机碳(TOC)含量介于0.3%~1.7%,埋深介于3 700~4 700 m,地层压力系数介于0.96~1.00,整体上具有“低有机质丰度、深埋藏、常压”的特点[2⁃3]。乌拉力克组乌三段底部20~50 m范围内发育富硅质页岩,TOC明显高于上部,平均值为1.06%,含气性好,是页岩气勘探的“铂金段”[1⁃3]。目前发现乌三段试气产量变化很大,表现为大面积整体含气但局部富集的特点[2⁃3]。储层特征研究是认识页岩气成藏和富集规律的关键之一。至今已有学者对乌拉力克组页岩储层的岩石学和矿物学、储集空间及物性特征开展了研究[1⁃6],发现了该套页岩储层物性、孔隙类型及孔隙结构存在强非均质性。尽管有少数学者以矿物成分、TOC等为主要指标划分了岩相类型,并对比分析了不同岩相之间的差异,对其储集性能的非均质性取得了一定认识[4,6]。然而,相关研究忽略了页岩储层的沉积结构构造特征及其对储集性能的影响,导致对储层特征的认识尚有不足,制约了储层有效性的认识和评价。

受区域构造、气候、物源供给、沉积水动力条件、水介质性质及生物活动等因素的影响,页岩地层沉积往往形成复杂的岩性组合和沉积结构构造[7⁃8]。最为直观是,页岩地层内发育砂质层、粉砂质层、碳酸盐岩层、凝灰岩层等,这些结构层的空间分布导致了页岩复杂的沉积构造[9⁃11]。页岩发育多种类型沉积构造,其中纹层状(单层厚度小于1 mm)、层状(单层厚度大于1 mm)及块状(矿物成分较均匀,结构上几乎无差异)最为常见[10,12⁃13]。乌拉力克组乌三段页岩主要发育纹层状结构,其他两种结构相对少见[3]。国内外勘探实践揭示纹层状页岩是页岩油气重要的甜点类型[11,13⁃14],如济阳坳陷纹层状岩相占出油井段的70%左右[13]。纹层状页岩储集空间类型多样,孔缝并存,储集性能和含油气性往往较块状页岩好[11,15⁃17]。不同岩性纹层孔隙结构及物性相差较大,其油气流动和赋存方式也不一致[15⁃16]。以往大多数研究在页岩储层中选择不同层位、不同位置的页岩岩样,将其粉碎成一定粒度大小的颗粒后进行各种物性参数的测量[4⁃6]。由于纹层发育及分布的非均匀性导致:(1)测量样品的代表性难以保证;(2)难以确定不同类型纹层对于油气水等流体的赋存方式和运移流动的贡献。

因此,本文基于野外和岩心观测,选择代表性样品进行岩性物理分离,开展薄片观测,X射线衍射(XRD)全岩矿物分析,扫描电镜和矿物扫描,有机地球化学分析,二氧化碳、氮气吸附法及颗粒压汞测试,对鄂尔多斯盆地西缘乌拉力克组乌三段纹层状页岩不同岩性组构综合对比研究,厘清其矿物学、有机地球化学及孔隙结构等特征的差异,以期对认识纹层状页岩储层的有效性及该类型页岩的天然气富集机制和规律研究有所启示。

-

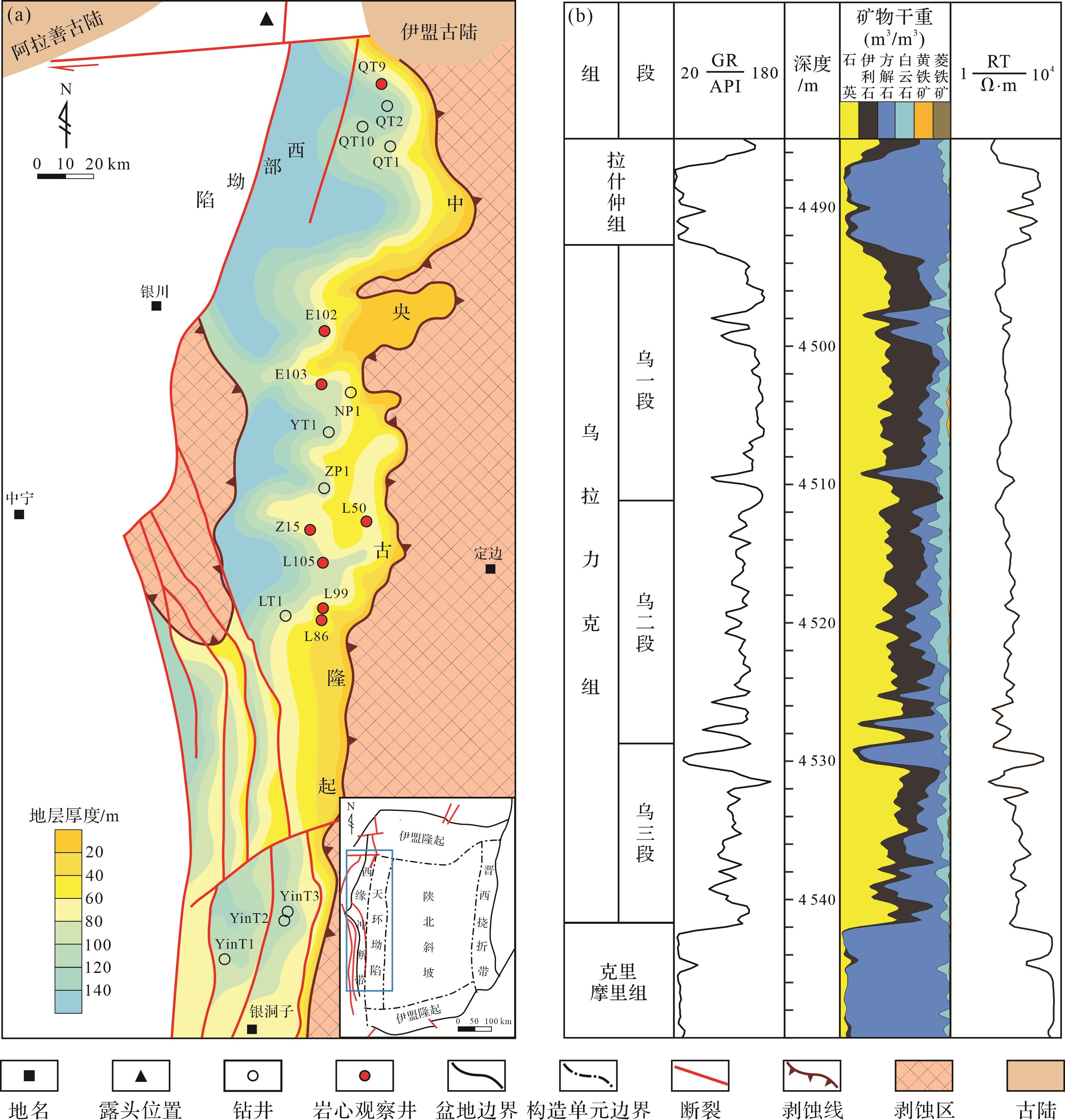

鄂尔多斯盆地西缘地区包括西缘冲断带和天环坳陷两个构造单元。前者构造活动较强,而后者相对稳定。西缘冲断带发育多条南北向展布的大型逆冲断裂及近东西向平移断层,其中南北向的大型逆冲断裂被东西向的断层分割形成多个小构造区(图1a)。在奥陶纪,鄂尔多斯盆地西缘属于祁连海域沉积体系,构造古地理格局表现为“一陆一隆一坳”的特点,即一陆为伊盟古陆,一隆为中央古隆起,一坳为西部坳陷[18]。早奥陶世发生海侵,盆地西缘发育碳酸盐岩台地沉积;中晚奥陶世,受加里东运动影响,盆地本部抬升剥蚀而西缘发生差异沉降,形成台地边缘、斜坡、深水陆棚、盆地相沉积[18⁃20]。

Figure 1. (a) Tectonics and stratigraphy of Wulalike Formation, western margin of the Ordos Basin (modified from reference [6]); (b) generalized column section of well L86

乌拉力克组沉积期,盆地西缘为深水斜坡—陆棚—盆地沉积环境,以深水斜坡相、广海陆棚相为主,沉积了一套富含笔石的泥页岩地层[19⁃20],其内广泛发育重力流滑塌成因的灰岩透镜体[20⁃21]。受加里东末期抬升剥蚀的影响,西缘东侧毗邻中央古隆起剥蚀区的乌拉力克组被部分或完全剥蚀(图1a),而远离剥蚀区的西侧地层保存完整。目前,乌拉力克组地层厚度一般小于150 m,具有“北厚南薄、西厚东薄”的特点(图1a)。

乌拉力克组页岩有机质丰度整体较低,TOC值介于0.3%~1.7%;干酪根类型主要为Ⅰ型和Ⅱ1型干酪根;Ro介于1.5%~1.9%,为高成熟—过成熟,处于生气阶段[2⁃3]。依据沉积旋回,乌拉力克组被划分为三段(图1b)。其中乌一段页岩黏土含量高,自然伽马(GR)值最高;乌二段为混合页岩,GR值中等;乌三段以硅质页岩为主,TOC相对高,GR值最低。

-

选择内蒙古乌海地区典型野外露头和研究区8口钻井岩心(图1a),对乌拉力克组沉积岩性及组合进行详细的观察描述,认识页岩沉积结构特征。针对乌拉力克组乌三段,采集代表性样品开展矿物学、有机地球化学、孔隙类型和孔隙结构测试。将样品分为两份,其中一份用于制作普通薄片和氩离子抛光片,另一份用于进行XRD全岩矿物、TOC分析及二氧化碳和氮气吸附、压汞等孔隙结构测试。

与传统抛光技术相比,氩离子抛光不仅避免了机械切割和研磨造成样品原始结构破坏的弊病,且经过氩离子抛光后样品表面更加光滑,在电镜下有更好的成像效果。本文使用Gantan693SEM氩离子抛光仪,样品表面平整度优于20 nm。利用ZEISS MERLIN高分辨率场发射扫描电子显微镜(FM-SEM)进行矿物扫描和显微观察,电镜搭载了背散射电子探测器和能谱仪(EDS)。使用Amics矿物自动分析软件进行大面积矿物扫描分析。二次电子观测图像拍摄工作距离介于5~8 mm,电压为20 keV。

对XRD矿物分析,将样品研磨至200目,使用日本理学D/MAX-2500 X射线衍射仪,管压40 kV,管流200 μA,Cu靶。对TOC测试,也需磨碎至200目,使用美国力可公司CS744碳硫测定仪。目前国内外对二氧化碳和氮气吸附及压汞等孔隙结构测试中颗粒样粒径大小没有统一标准[22]。依据Guidry et al.[23]和API[24]等岩心测试标准,本文采用20~40目粒径。采用该粒径标准的颗粒样能够获取与块(柱)样相当的孔隙度和渗透率测试结果[22]。对于纹层状页岩样品,在粉碎前需先进行线切割分离获得单一岩性样品,然后分别制成颗粒样进行相关测试。

利用二氧化碳和氮气吸附法对孔隙结构进行表征。前者主要表征微孔(小于2 nm),而后者主要表征中孔(2~50 nm)及部分大孔(50~100 nm)。二氧化碳吸附测试使用美国麦克公司研究级高性能全自动气体吸附仪Micromeritics ASAP2020 HD88,测试温度0 ℃,测试精度±0.1%。采用的微孔孔径分布计算模型为改进的非定域密度函数理论(NLDFT)模型。氮气吸附测试使用美国麦克公司四站式全自动快速比表面积与孔隙度分析仪Micromeritics ASAP2460,测试温度77.3 K。孔体积最小检测精度为0.000 1 cm3。采用的孔径分布计算模型为最常用的BJH计算模型[25⁃26]。

压汞法测试压力范围为0~60 000 psi,较气体吸附法具有更宽的孔径测试范围(3.6 nm~100 μm)。在颗粒压汞测试中,堆积颗粒样中存在3类孔隙,包括由颗粒堆积形成的粒间孔、颗粒表面的外部孔和与之连通的内部开孔、颗粒内部孤立死孔。随压力增加,汞依次进入前两类孔隙,颗粒粒间孔并不能反映岩石的孔隙结构,需要去除该部分孔隙所对应的进汞体积[27⁃28]。这一压力节点可根据颗粒样压汞过程中岩石的孔隙分形特征来确定[29⁃31]。详细的过程参考文献[31]。

-

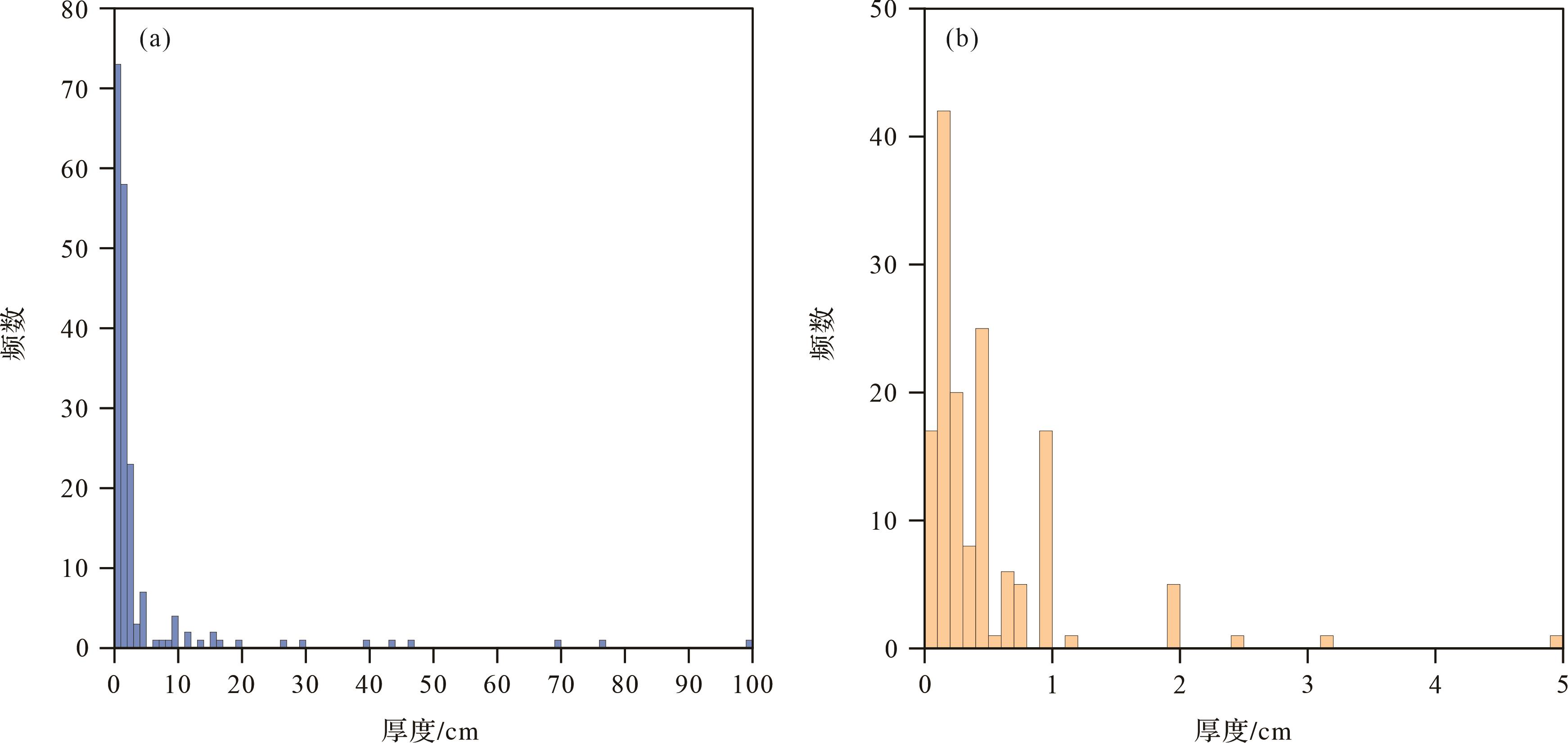

通过露头和岩心观察,发现乌拉力克组乌三段以黑色、灰黑色页岩为主,此外发育厚层灰白色角砾状砾屑灰岩、薄层泥晶灰岩和土黄色凝灰岩(图2)。前人认为这些角砾状砾屑灰岩、泥晶灰岩均为重力流滑塌成因,泥晶灰岩可能为重力流末端的沉积产物[20⁃21]。典型钻井岩心灰岩和凝灰岩的厚度统计结果显示(图3),灰岩的厚度介于0.1~100 cm,主要小于5 cm;凝灰岩厚度介于0.1~5 cm,主要小于1 cm。进一步在薄片下观测,发现灰岩和凝灰岩的厚度可以薄至50~100 μm(图2h,i)。

Figure 2. Photographs of representative outcrop, drill core and thin section of Wulalike Formation shales

Figure 3. Thickness of rock in Wulalike Formation shales from typical wells: (a) limestone; (b) tuff

灰岩和凝灰岩厚度变化大、空间分布复杂,使页岩地层表现出不同的沉积结构构造,主要为纹层状、层状及块状,其中纹层状最为发育。本文基于沉积构造特征认识,同时充分考虑页岩优质甜点选择,借鉴孙龙德等[14]对大庆古龙页岩的研究工作,将纹层状页岩的定义进一步拓广为发育灰岩和凝灰岩纹层,且纹层厚度小于2 cm的页岩。这也符合Ingram[32]对纹层的认识,其将厚度小于3 mm的纹层称为极薄纹层、3 mm~1 cm的称为薄纹层,1~3 cm的称为中纹层,3~10 cm的称为厚纹层。在岩心上进行测量统计,结果显示纹层状页岩纹层介于60~180条/m。黑色、灰白色及土黄色纹层在垂向上频繁叠置,界限较清晰。

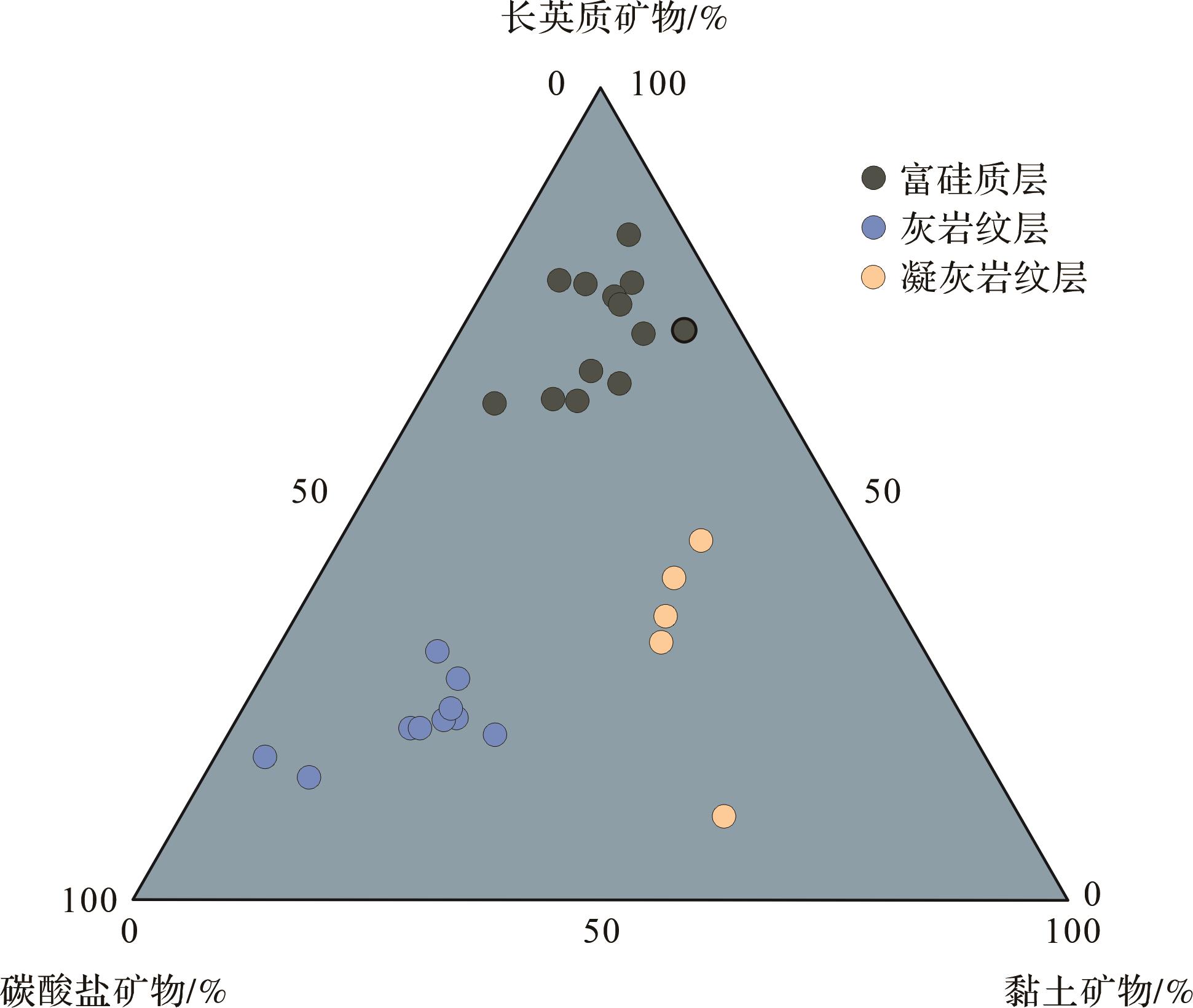

综合XRD全岩矿物分析和SEM-EDS大面积矿物扫描,对比分析纹层状页岩不同结构层的矿物组成(图4,5)。富硅质层中石英含量介于59.3%~72.5%;黏土矿物主要包括伊利石和绿泥石,含量介于7.5%~23.1%;方解石含量介于4.4%~28.7%;(铁)白云石含量介于0.3%~15.5%;长石包括钾长石和斜长石,含量介于2.7%~6.3%;黄铁矿含量介于0.8%~4.8%。此外,也含有微量的磷灰石、锆石及金红石等。

灰岩纹层中方解石含量介于35.3%~75.1%;白云石含量介于1.4%~17.4%;石英含量介于14.4%~28.0%;黏土矿物含量介于5.6%~28.0%;长石含量介于0.6%~3.0%;黄铁矿含量介于0%~2.6%。

凝灰岩纹层中黏土矿物含量介于37.8%~53.0%;石英含量介于9.4%~39.4%;方解石含量介于0~14.1%;(铁)白云石含量介于6.3%~29.0%;长石含量介于0~3.9%;黄铁矿含量介于0~7.6%。

-

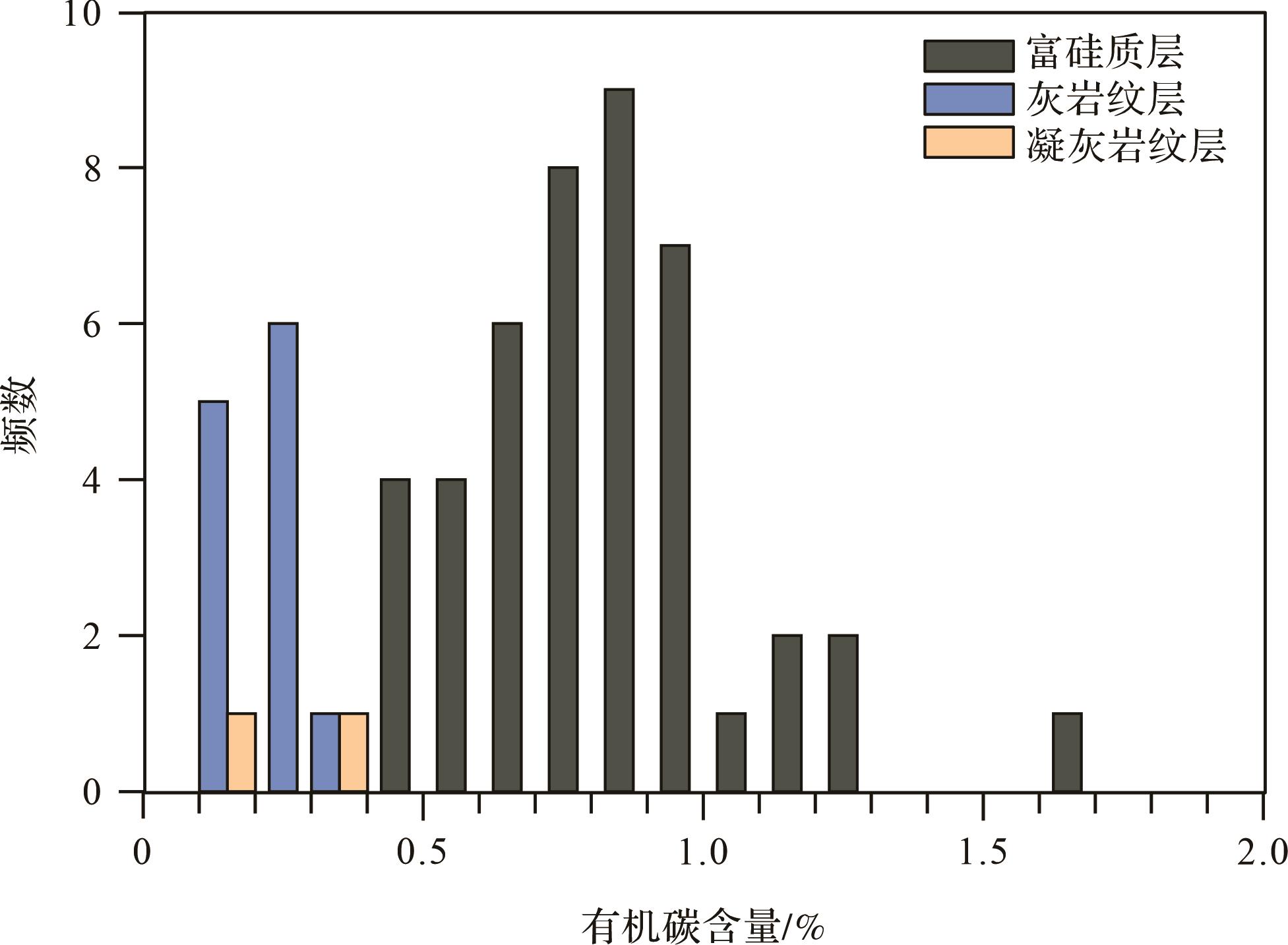

对纹层状页岩中不同组构进行分离后单独测试TOC(图6)。统计发现,富硅质层的TOC值最高,介于0.43%~1.69%,平均值为0.81%。凝灰岩纹层TOC介于0.15%~0.39%,平均值为0.27%。灰岩纹层TOC介于0.11%~0.26%,平均值为0.22%。这表明,纹层状页岩内,富硅质层生烃能力要高于凝灰岩纹层和灰岩纹层。

-

针对纹层状页岩中不同组构,利用扫描电镜观测对比分析其孔隙类型及发育特征的差异性。孔隙类型划分参考Loucks et al.[33]的分类方案,即将孔隙分为粒(晶)间孔、粒(晶)内孔和有机质孔。其中粒间孔是指页岩中碎屑颗粒和沉积黏土矿物间的孔隙;粒内孔是指碎屑颗粒、黏土矿物及化石腔体内的孔隙;晶间(内)孔是指胶结物、自生黏土矿物间或内部发育的孔隙;有机质孔是与有机质有关的孔隙[23]。

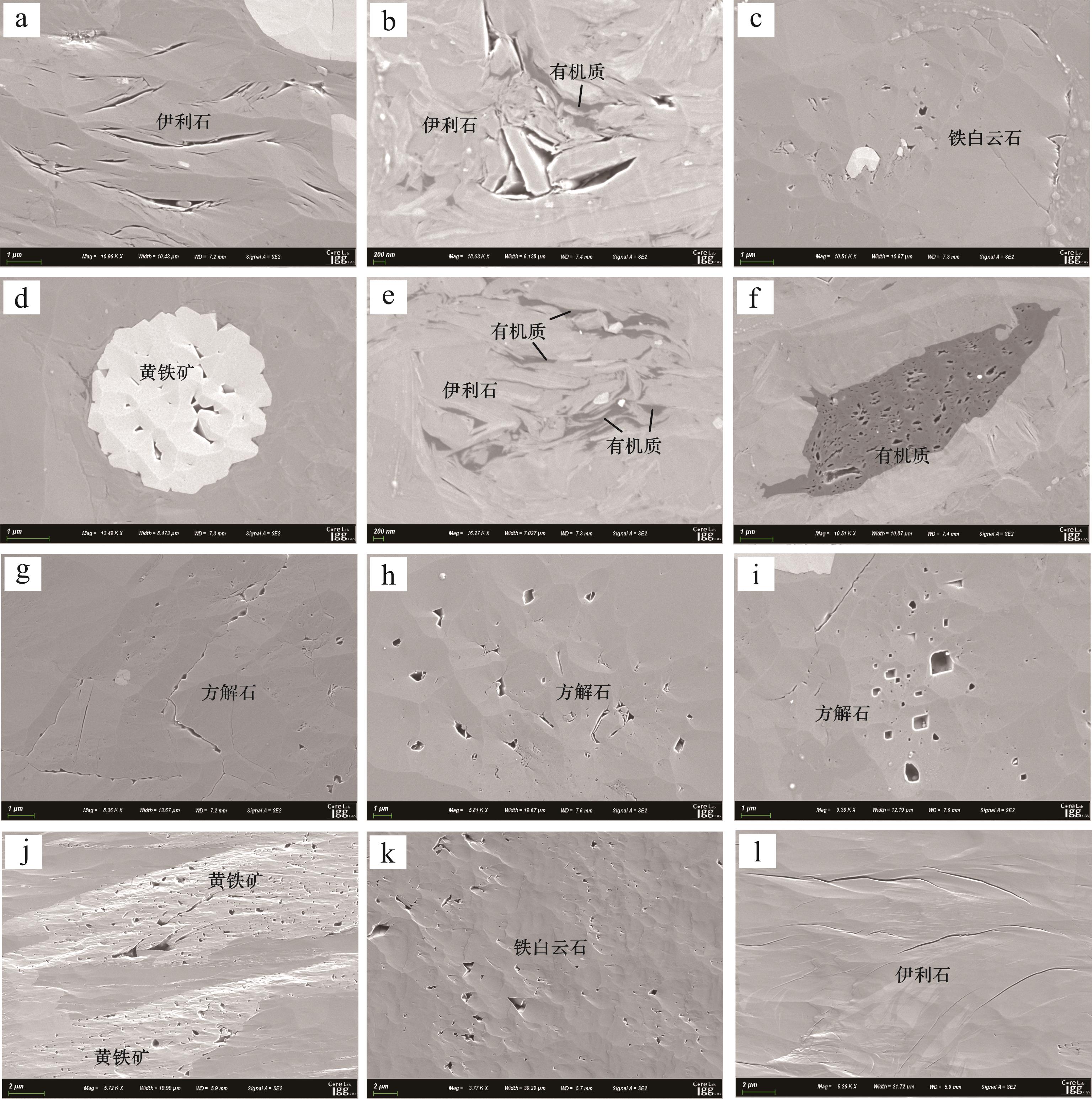

富硅质层中粒间孔主要与黏土矿物有关,包括黏土矿物间及黏土矿物与碎屑颗粒间的孔隙(图7a,b),粒间孔大小介于10~1 200 nm。粒内孔主要发育在(铁)白云石、黏土矿物等内部,(铁)白云石粒内孔多为溶蚀成因(图7c),粒内孔大小介于10~700 nm。晶间孔主要与自生黏土矿物和黄铁矿有关(图7d),多小于50 nm。

有机质包括原地沉积有机质和运移有机质,其中干酪根属于原地有机质,而焦沥青可以位于干酪根中,也可以位于无机孔隙中形成运移有机质。黏土矿物粒间孔和黄铁矿晶间孔被有机质充填,但有机质仅局部见孔发育(图7e,f),多小于5 nm。

灰岩纹层中主要表现为粒内孔,为(铁)白云石、方解石粒内溶蚀成因(图7g~i)。有时粒内溶蚀孔表现为串珠状,大小介于50~1 300 nm。凝灰岩纹层中主要为黄铁矿晶间孔、黏土矿物粒间和粒内孔隙及白云石粒内孔(图7j~l),孔径介于50~700 nm。

-

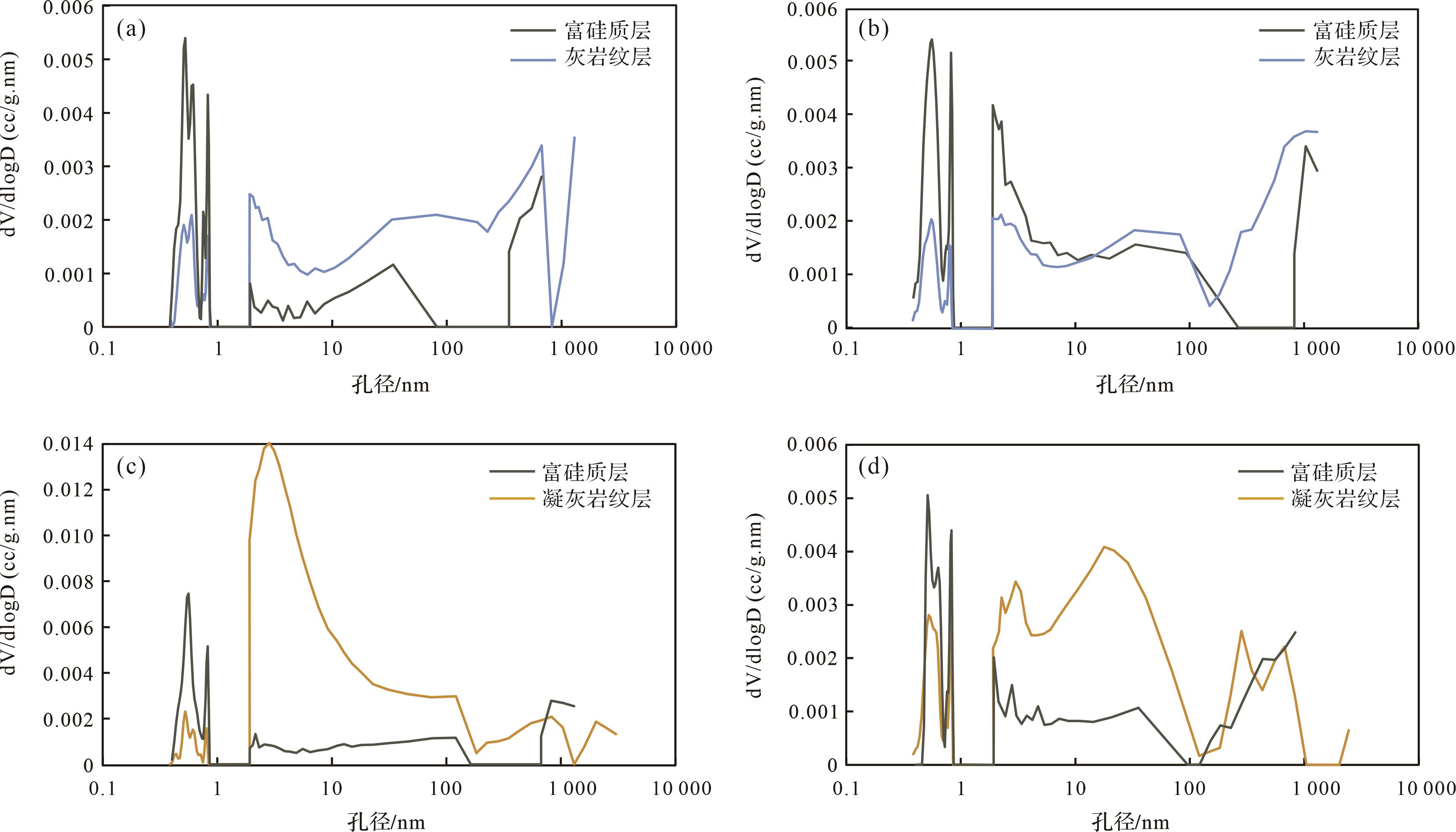

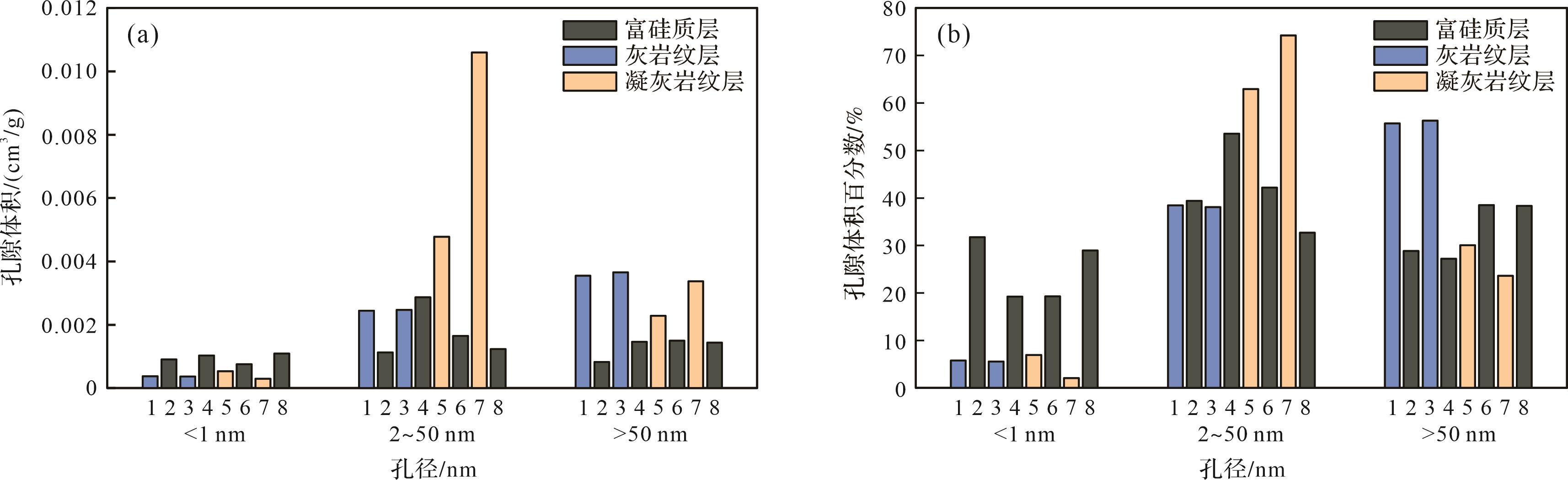

对含灰岩纹层的页岩,仔细对比发现灰岩纹层的微孔发育程度较富硅质层低,但大孔发育程度较富硅质层高(图8a,b、图9a、表1)。从孔体积分布来看,其中富硅质层中微孔、中孔和大孔的孔体积分别介于0.000 90~0.001 03 cm3、0.001 12~0.002 86 cm3、0.000 82~0.001 45 cm3,而灰岩纹层中微孔、中孔和大孔的孔体积分别介于0.000 36~0.000 37 cm3、0.002 44~0.002 47 cm3、0.003 54~0.003 65 cm3。富硅质层中微孔的孔体积是毗邻灰岩纹层的2.4~2.8倍,但灰岩纹层中大孔的孔体积是毗邻富硅质层的2.5~4.3倍(图9a、表1)。结合电镜观测,这部分大孔主要为白云石、方解石等粒内溶蚀孔(图7g~i)。

Figure 8. Pore diameter distribution curves of different textures of Wulalike Formation laminated shales

测试编号 井号 深度/m 组构类型 孔体积/(cm³/g) <1 nm 2~50 nm >50 nm 1 L105井 4 274.00 灰岩纹层 0.000 37 0.002 44 0.003 54 2 富硅质层 0.000 90 0.001 12 0.000 82 3 L105井 4 275.36 灰岩纹层 0.000 36 0.002 47 0.003 65 4 富硅质层 0.001 03 0.002 86 0.001 45 5 E103井 4 746.14 凝灰岩纹层 0.000 53 0.004 78 0.002 28 6 富硅质层 0.000 75 0.001 64 0.001 50 7 QT9井 3 947.98 凝灰岩纹层 0.000 29 0.010 60 0.003 37 8 富硅质层 0.001 08 0.001 23 0.001 44 Table 1. Pore volumes in laminated shales of different texture, Wulalike Formation

凝灰岩纹层的微孔发育程度也较富硅质层低,但大孔发育程度较富硅质层略高(图8c,d、图9a、表1)。富硅质层中微孔、中孔和大孔的孔体积分别介于0.000 75~0.001 08 cm3、0.001 23~0.001 64 cm3、0.001 44~0.001 50cm3,而凝灰岩纹层中微孔、中孔和大孔的孔体积分别介于0.000 29~0.000 53 cm3、0.004 78~0.010 60 cm3、0.002 28~0.003 37 cm3。富硅质层中微孔的孔体积是毗邻凝灰岩纹层的1.4~3.7倍,但凝灰岩纹层中大孔的孔体积是毗邻富硅质层的1.5~2.3倍(图9a、表1)。这些大孔主要是黄铁矿晶间孔和白云石粒内溶孔(图7j,k)。

3.1. 纹层状页岩的沉积和矿物学特征

3.2. 有机地球化学特征

3.3. 孔隙类型特征

3.4. 孔隙结构特征

-

尽管前人研究认识到纹层状页岩储集空间类型多样,孔缝并存,储集性能优于块状页岩,但很少有学者对其中不同岩性进行物理分离单独分析,导致对页岩储层矿物学、有机地球化学、孔隙结构及储层有效性的认识不够深入[10,13,34⁃35]。将灰岩纹层、凝灰岩纹层剥离掉,对富硅质层进行TOC测试,平均值为0.81%。如果不考虑纹层结构,TOC测试平均值为0.67%,导致对纹层状页岩有机质评价不准确。

灰岩纹层、凝灰岩纹层及富硅质层三者的孔隙类型和孔隙结构有很大差异。灰岩和凝灰岩纹层的微孔发育程度较富硅质层低,但大孔发育程度较富硅质层高(图8、图9a、表1)。进一步统计发现(图9b),富硅质层中微孔、中孔和大孔的孔体积分别占总孔体积的19.2%~31.7%(平均为24.8%)、32.7%~53.6%(平均为42.0%)、27.2%~38.5%(平均为33.2%)。虽然富硅质层中微孔发育程度高,但对总孔体积的贡献仍以中孔为主。灰岩纹层中微孔、中孔和大孔的孔体积分别占总孔体积的5.6%~5.8%(平均为5.7%)、38.1%~38.4%(平均为38.3%)、55.8%~56.3%(平均为56.0%)。不同于富硅质层,灰岩纹层对总孔体积的贡献以大孔为主。计算发现灰岩纹层中大孔对总孔体积的贡献率约是毗邻富硅质层的1.9~2.1倍。这些大孔主要为白云石、方解石等粒内溶蚀孔(图7g~i)。凝灰岩纹层中微孔、中孔和大孔的孔体积分别占总孔体积的2.1%~6.9%(平均为4.5%)、63.0%~74.3%(平均为68.6%)、23.6%~30.1%(平均为26.9%)。凝灰岩纹层对总孔体积的贡献以中孔为主。尽管如此,但凝灰岩纹层中大孔的孔体积是毗邻富硅质层的1.5~2.3倍。这些大孔主要为黄铁矿晶间孔和白云石粒内溶孔。

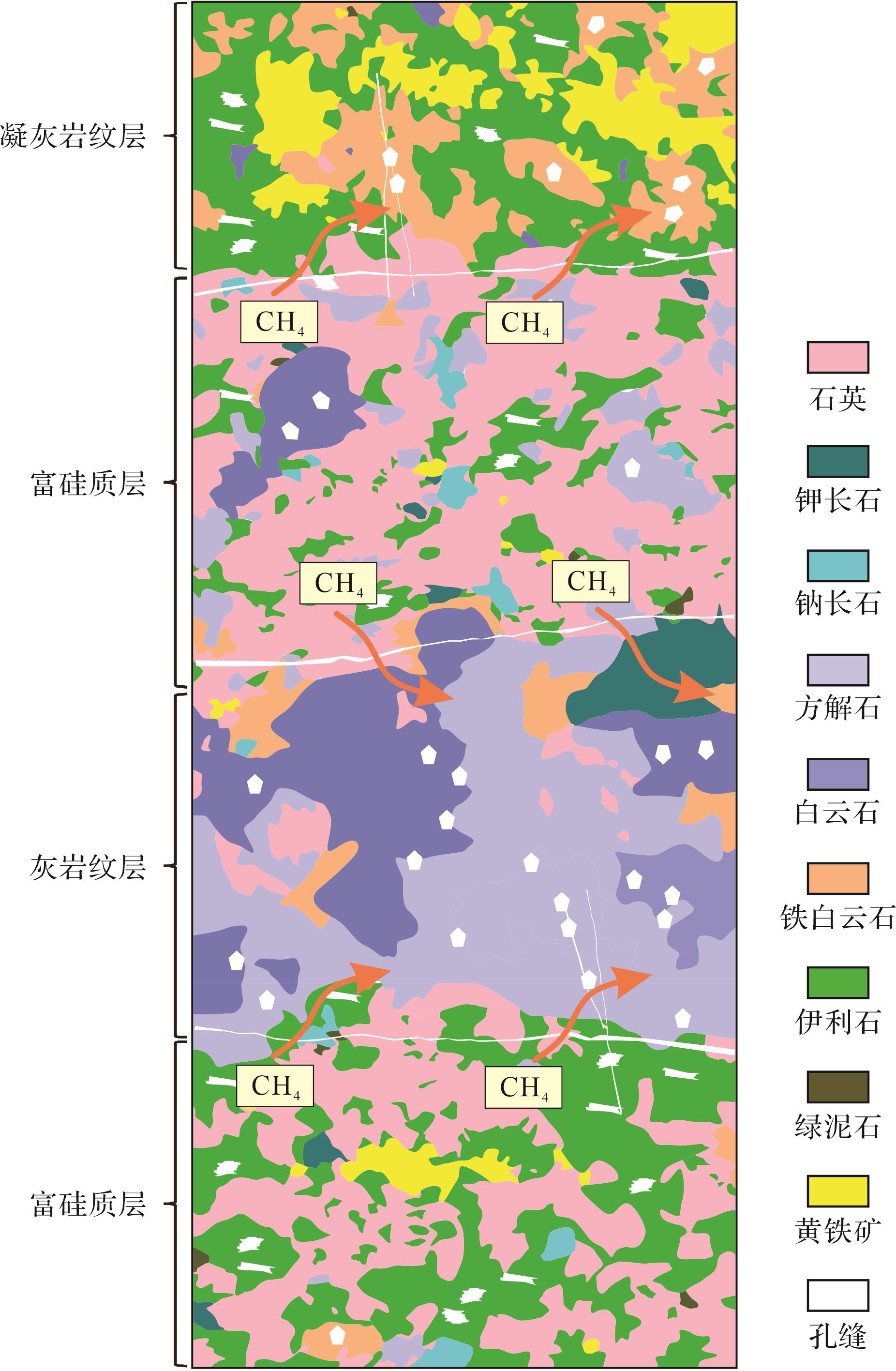

灰岩纹层、凝灰岩纹层中碳酸盐矿物溶孔的形成可能与毗邻富硅质层中有机质演化过程中形成的酸性流体对其溶蚀有关。乌拉力克组页岩以Ⅰ、Ⅱ1型干酪根为主,Ro介于0.8%~2.5%[1]。有机质在生烃过程中,会产生大量有机酸,且从生油窗至凝析气—湿气阶段均可以持续产生,可显著改变岩石孔隙流体环境,引起碳酸盐矿物等碱性矿物发生溶蚀。乌三段纹层状页岩由灰岩纹层、凝灰岩纹层及富硅质层频繁互层形成(图10),其中富硅质层有机质含量要高于前两者。在热/埋藏过程中,富硅质层生成有机酸,沿着灰岩纹层、凝灰岩纹层边界运移,并对其进行溶蚀改造[17,36],产生溶蚀孔隙,形成大孔(图7g~i,k)。

岩心观测发现纹层状页岩裂缝发育普遍,特别是近水平裂缝,每米数量达63~130条,裂缝宽度介于0.2~4.9 mm;近水平裂缝的发育密度与四川盆地龙马溪组和鄂尔多斯盆地长7段等页岩储层相近[37]。这些裂缝往往沿着灰岩纹层和凝灰岩纹层边界发育,且与纹层边界具有较小夹角(图2c)。灰岩纹层、凝灰岩纹层发育导致了岩石内部应力状态的不均一,纹层间界面为力学薄弱面,在受到应力作用时最容易发生破裂形成裂缝[37⁃38]。近水平裂缝的发育,可以提高岩石渗流能力。研究发现水平裂缝发育的岩石中,水平渗透率要比基质渗透率高1~2个数量级[37]。另外,近水平层理缝和高角度裂缝相互沟通,形成了网状的裂缝系统(图2g),对页岩气运移具有非常重要的作用。

在纹层状页岩中,与富硅质层相比,灰岩纹层、凝灰岩纹层大孔发育,储集性能相对优越;水平层理缝发育丰富,且与高角度裂缝相互沟通,形成了网状裂缝系统。富硅质层中有机质生成油气,优先运移至相邻灰岩纹层、凝灰岩纹层中(图10)。富硅质层中微孔更发育,吸附气可能多;灰岩纹层和凝灰质纹层的大孔更发育,具有游离气含量高的特征;纹层越发育,游离气占比越高。依据保压取心含气量测试结果,乌拉力克组纹层状页岩游离气占比介于37.6%~76.3%,平均值为58.5%[3]。这从一定程度上支持了灰岩纹层和凝灰质纹层对页岩中游离气比例的贡献。当灰质纹层中游离气不断产出,富硅质层中吸附气逐渐解吸,会不断地向灰岩和凝灰岩纹层中运移,动态转换为游离气(图10)。页岩气虽然同时存在游离气、吸附气和溶解气,但是在开采过程中三者并非同时产出[39]。原始状态下的页岩气藏,孔隙内的游离气、溶解气和吸附气处于动态平衡状态。在页岩气的三种赋存状态中,游离气含量决定了初始产能,而溶解气和吸附气含量决定了页岩气井平稳期的时间和产量[40],因此,应当综合考虑总含气量和游离气来进行有利区评价。

-

(1) 鄂尔多斯盆地西缘乌拉力克组纹层状页岩表现为灰岩纹层、凝灰岩纹层及富硅质层频繁互层,纹层密度介于60~180条/m。灰岩纹层、凝灰岩纹层TOC较富硅质层低。

(2) 纹层状页岩中富硅质层主要发育黏土矿物有关的粒间孔、粒内孔,有机孔很少见。灰岩纹层主要发育白云石、方解石粒内溶蚀孔。凝灰岩纹层中主要为黄铁矿晶间孔、黏土矿物粒间和粒内孔及白云石粒内溶蚀孔。灰岩纹层、凝灰岩纹层中碳酸盐矿物溶孔的形成与富硅质层中生成的有机酸沿着纹层边界运移对其溶蚀改造有关。灰岩纹层、凝灰岩纹层发育导致了岩石内部应力状态的不均一,沿着纹层边界易产生近水平裂缝,密度介于63~130条/m,裂缝宽度介于0.2~4.9 mm。这些近水平裂缝的发育,可显著提高岩石渗流能力。

(3) 灰岩纹层和凝灰岩纹层中微孔发育程度较富硅质层低,但大孔发育程度较其高。灰岩纹层中大孔的孔体积是毗邻富硅质层的2.5~4.3倍,大孔对总孔体积的贡献率约是毗邻富硅质层的1.9~2.1倍。凝灰岩纹层中大孔的孔体积是毗邻富硅质层的1.5~2.3倍。富硅质层中有机质生成油气,优先运移至相邻灰岩纹层、凝灰岩纹层中。灰岩纹层和凝灰岩纹层大孔较多,游离气可能多;纹层越发育,游离气占比越高。乌拉力克组纹层状页岩游离气占比大,与灰岩和凝灰岩纹层发育丰富有关。

DownLoad:

DownLoad: