HTML

-

曲流河是自然界中广泛分布的一种河流类型,发育过程以侧向加积和侧向侵蚀为主,具有“蚀凹增凸”的特点[1⁃2],曲流河发育过程中水流不断侵蚀大陆地壳,在塑造地貌过程中起着关键作用[3],其中河流流量与河道形态的变化影响着流域内大陆风化强度[4]。曲流河沉积物中保存的物理、化学特性以及化石记录均可以作为反映古气候演化的重要指标[5⁃6],河道的变迁与沉积物中植物化石反映古植被类型与分布情况[7⁃8],不同成熟度的植被也影响着曲流河形态发育[9]。沉积物的粒度分布和物质成分可以反映古流水强度、降水模式和温度变化状况[10],曲流河沉积序列和河道迁移现象可以揭示古洪水发生的频率和强度,这些变化与古气候密切相关[11]。同时曲流河砂体储层在我国陆相含油气盆地中也占据了较大比例,曲流河沉积过程中发育的点坝砂体储层是油气勘探开发研究的重点之一。例如,胜利油田孤岛油区馆陶组上段[12⁃13]、南苏丹Melut盆地Ruman地区Jimidi组[14]、美国科罗拉多州Piceance盆地Rulison油田Williams Fork组[15]等。由于侧积体的频繁发育,使得储层非均质性较强,采收率较低。因此,研究影响曲流河形态变化的关键因素,对于理解地质历史时期的气候变化、估算大陆地表风化程度以及指导油气资源储层的勘探与开发工作[16⁃19],均具有重要指导意义。

研究曲流河沉积常用的方法包括对现代曲流河沉积的实例解剖和水槽沉积模拟。实地考察是直接获取地质资料的有效方式之一,早在1963年,Schumm[20]通过实地考察和航空照片分析了大平原上发育的河流形态与泥沙特征,认为曲流河的形成是多种因素下叠加影响的,其特点在于河道宽深比低,河岸组分中粉质黏土比例较高;Hu et al.[21]以美国Uinta盆地现代河流沉积为例进行实地考察,细致分析了洪水流量对于河道弯曲度和形态的影响;李胜利等[22]通过解剖河流相野外露头,分析弯曲度与废弃河道沉积特征的相互关系,认为沉积供源的差异导致了河流形态的变化。GIS技术能将不同来源的地质数据转化为计算机可以处理的数字形式,有效提升对沉积环境的空间分析。Aswathy et al.[23]利用GIS技术对印度喀拉拉邦中部Pannagon河流形态进行分析,认为构造是影响河道形态的主要因素,地表的隆起抬升迫使河道蜿蜒发育;易志凤等[19]利用ArcGIS软件对黄河源区白河现代沉积中典型点坝砂体进行矢量化,分析了点坝砂体规模与河道宽度之间的定量关系,进一步提升了曲流河储层定量表征技术。

前人大多是通过观察现代河流沉积进行分析,在自然环境中河流的发育往往需要很长的周期,同时观察过程也会受到许多干扰[24⁃25]。相比之下室内水槽实验周期短,可以更直接地观察砂体运移过程,通过3D扫描仪记录沉积界面可以对河道演化过程进行定量表征[26]。然而,如何在实验室内制备发育稳定的高弯曲度河流,一直河流模拟实验的重点和难点。自20世纪开始,众多学者尝试了不同方法,并通过实验了解河流发育过程中河道蜿蜒的机理。20世纪40年代初,水槽实验主要采用无黏性砂体搭建,Friedkin[26]认为河流的弯曲最主要受到流量和坡度控制,河岸砂体抗侵蚀能力越弱则形成的曲流河弯曲度越大,但形成的主要是弯曲的河流谷底线,河谷整体的迁移现象并不明显;20世纪60年代起,尹学良[27]和洪笑天等[28]参照了Friedkin的实验方法复验曲流河模拟,进一步概括总结了河流弯曲的初始条件;20世纪90年代起,刘忠保等[29]利用水槽模拟实验,对不同粒径条件下曲流河边滩发育位置进行了深入分析,发现边滩外缘水下倾角与粒径关系密切,河流曲率影响边滩表面沉积的砂体粒度;进入21世纪,Tal et al.[30]并未使用黏性材料和底坡度来实现曲流河模拟,而是聚焦植被对河道形态的影响;Van Dijk et al.[31]通过水槽实验测试河流上游扰动和串沟取直在曲流河发育中的作用。同时研究人员也在改良水槽实验中的河床组成,通过添加黏土矿物从而实现自然高弯曲度河流。Kyuka et al.[9]测试了不同成熟度植被对河流形态的影响,结果表明覆盖高强度成熟植被可以限制河道扩宽速度和来自河岸的泥沙供给量,导致曲流河横向迁移速率减慢。合适的底形材料配比是实验室内制备高弯曲度曲流河的关键,Schumm et al.[32]测试了不同黏结性材料,成功地在实验室内构建了自然弯曲河流。高黏结性的材料会形成窄而深的河道,而黏结性弱的材料形成宽而浅的河道,其认为黏聚力大小是形成曲流河的关键,同时注意到了地形坡度变化对于曲—辫转化的影响。Dulal et al.[33]在实验底形材料中加入不同比例的高岭石,发现采用20%含量的高岭石可以产生稳定的高弯曲度河流。Yoshida et al.[34]在小型水槽中复现高弯曲度河流,采用塑料沙与黏土混合制作河床,发现河岸砂体中黏土含量越高则河道弯曲维持的时间越长,实验中砂体饱和度越高则河流弯曲度越小。综上,河床组成中黏土矿物的含量是维持弯曲的关键之一,前人的模拟实验对河岸组分中黏土矿物的影响开展了极多研究,但粒度与河流弯曲度之间的关系大多是定性的描述。

为了明确不同因素对于曲流河形态的影响,本文从供源沙粒度、流量、高岭土含量三个方面进行实验,并通过高精度三维激光扫描对沉积过程进行记录,构建数字高程模型,从而定量化表征河道迁移的过程,在此基础上分析其砂体空间分布、河岸的侵蚀以及沉积物搬运过程。

-

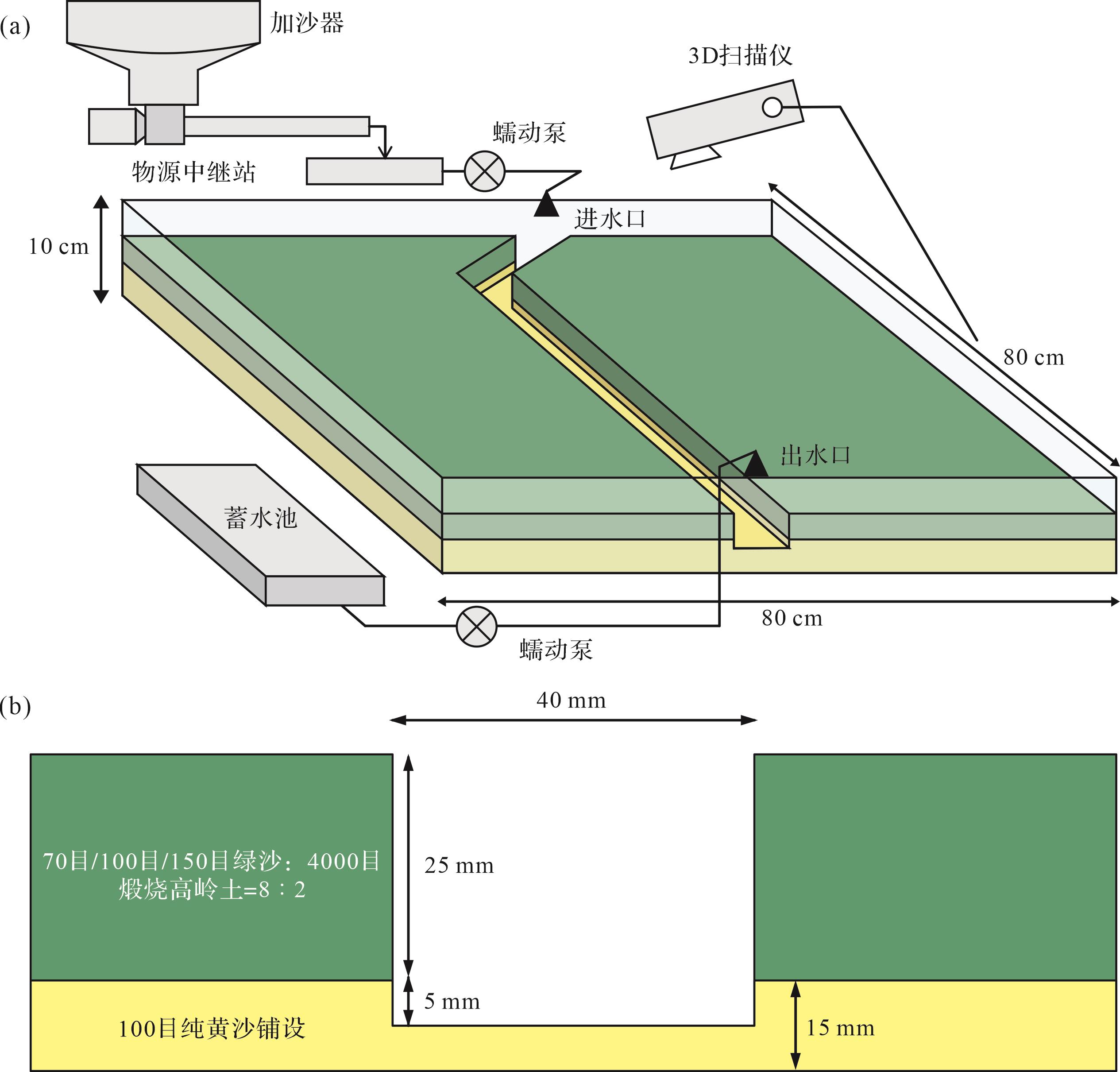

本实验在深层油气全国重点实验室中国石油大学(华东)唐岛湾校区智能水槽实验分室完成。根据自然条件下河流体系的沉积环境,设置了一套沉积模拟与监测记录装置,包括碎屑物补给系统、流量控制系统、智能机器人、图像记录设备以及高精度3D扫描设备等(图1a)。

实验所用玻璃水槽长和宽为80 cm,高10 cm。其中流量控制设备可以调节沉积模拟实验中的流量,保持实验中的流量固定;碎屑物配比为150/100/70目粗细的绿沙:4 000目粗细的煅烧高岭土(8∶2),搅拌均匀后导入加沙器中,底部螺旋杆转动推进碎屑物,使得以5 g/min的加沙速率向河流中补充碎屑物;沉积模拟实验的底形材料分为两层铺设,下层统一铺设100目粗细的黄沙,厚度约为1.5 cm,待砂体固结后利用机器人进行平整,随后在黄沙上部铺设第二层(图1b)。上层材料配比与碎屑物相同,与水混合并搅拌均匀,将砂混合物倒入玻璃水槽中等待自然固结,自然固结时间为48 h。其中初始河道宽度为4 cm,深度为3 cm,初始河道的切入角度为30°,斜向河道长为11.55 cm,直流河道长为70 cm,通过在水槽下方放置三角形木板固定水槽的坡度,坡度设置为1.875°;在玻璃水槽中心点正上方架设3D扫描仪,间隔30 min记录一组实验数据。

-

基于之前相关学者的模拟结果,共设置六组水槽沉积模拟实验进行研究(表1),定量化分析河道弯曲度发育情况、沉积物搬运特征、河道迁移现象。供源沙粒度实验组(实验A、B和C),保持流量恒定在1 000 mL/min,通过设置不同粒度配比的供源砂体(70目绿沙、100目绿沙、150目绿沙),来模拟曲流河发育过程中不同抗侵蚀强度的河岸对于坝体发育情况与河道变迁的影响;河流流量实验组(实验D、E和B)选取中等粗细(100目绿沙)同高岭土混合用于铺设河岸,模拟恒定流量(250 mL/min、625 mL/min、1 000 mL/min)变化条件下的砂体搬运与沉积过程,对比不同流量下河道形态发育程度和沉积物空间分布特征;高岭土配比组(实验B和F)以粒度实验组和流量实验组为基础,选取恒定流量1 000 mL/min,供源砂体采用100目绿沙,测量供源砂体中有高岭土和无高岭土对于曲流河保持稳定发育带来的影响。

实验编号 A B C D E F 实验底形设置 70目绿沙∶高岭土=8∶2 100目绿沙∶高岭土=8∶2 150目绿沙∶高岭土=8∶2 100目绿沙∶高岭土=8∶2 100目绿沙∶高岭土=8∶2 100目绿沙(100%) 流量 1 000 mL/min 1 000 mL/min 1 000 mL/min 250 mL/min 625 mL/min 1 000 mL/min 实验周期 720 min 720 min 720 min 720 min 720 min 720 min 碎屑物补给速率 5 g/min 5 g/min 5 g/min 5 g/min 5 g/min 5 g/min 坡度 1.875° 1.875° 1.875° 1.875° 1.875° 1.875° 注: 70目沙粒直径约214 μm,100目沙粒直径约150 μm,150目沙粒直径约100 μm,4 000目沙粒直径约3.75 μm。Table 1. Experiment conditions for each run

-

水槽模拟过程中为了测量砂体的变化,在玻璃水槽中心正上方设有录像机进行24 h全程监控,实验进行中每间隔30 min进行一次相机拍摄和Artec 3D扫描仪扫测,3D扫描仪在河道有水的时候往往难以探明水下沉积物顶面深度,每次采集数据之前都会将水抽干再扫描。利用Artec 3D扫描仪所得到的点数据集将地貌数字化,其中包含每个点数据的空间坐标XYZ信息(以扫描仪激光发射处为Z轴0点),以及记录关于颜色的RGB信息。通过软件编辑后得到精细化的地貌形态、高程以及图像信息等,为曲流河形成过程中单因素变化定量分析提供数据支撑。

1.1. 实验设备与底形构建

1.2. 实验方案

1.3. 实验观测与记录

-

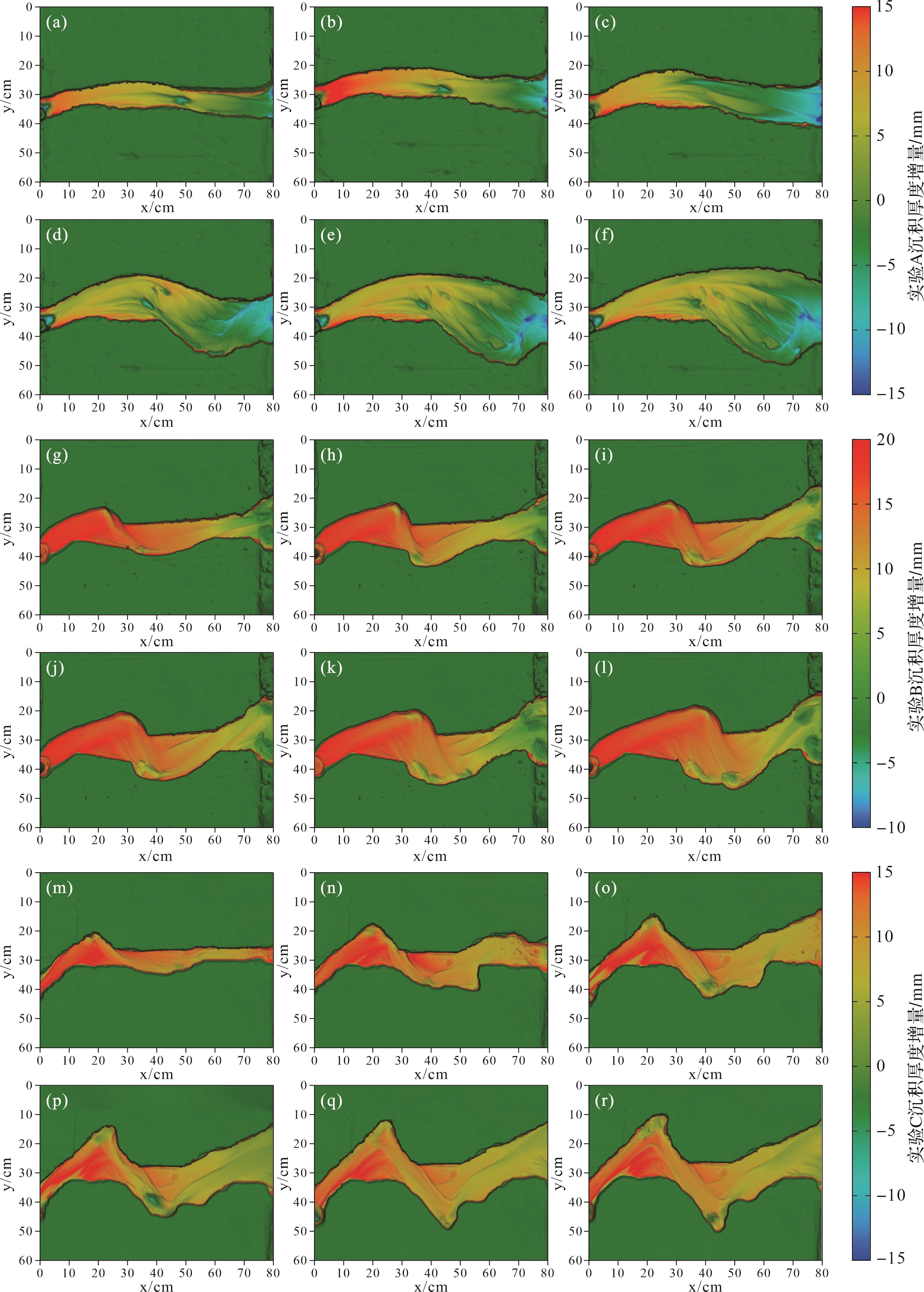

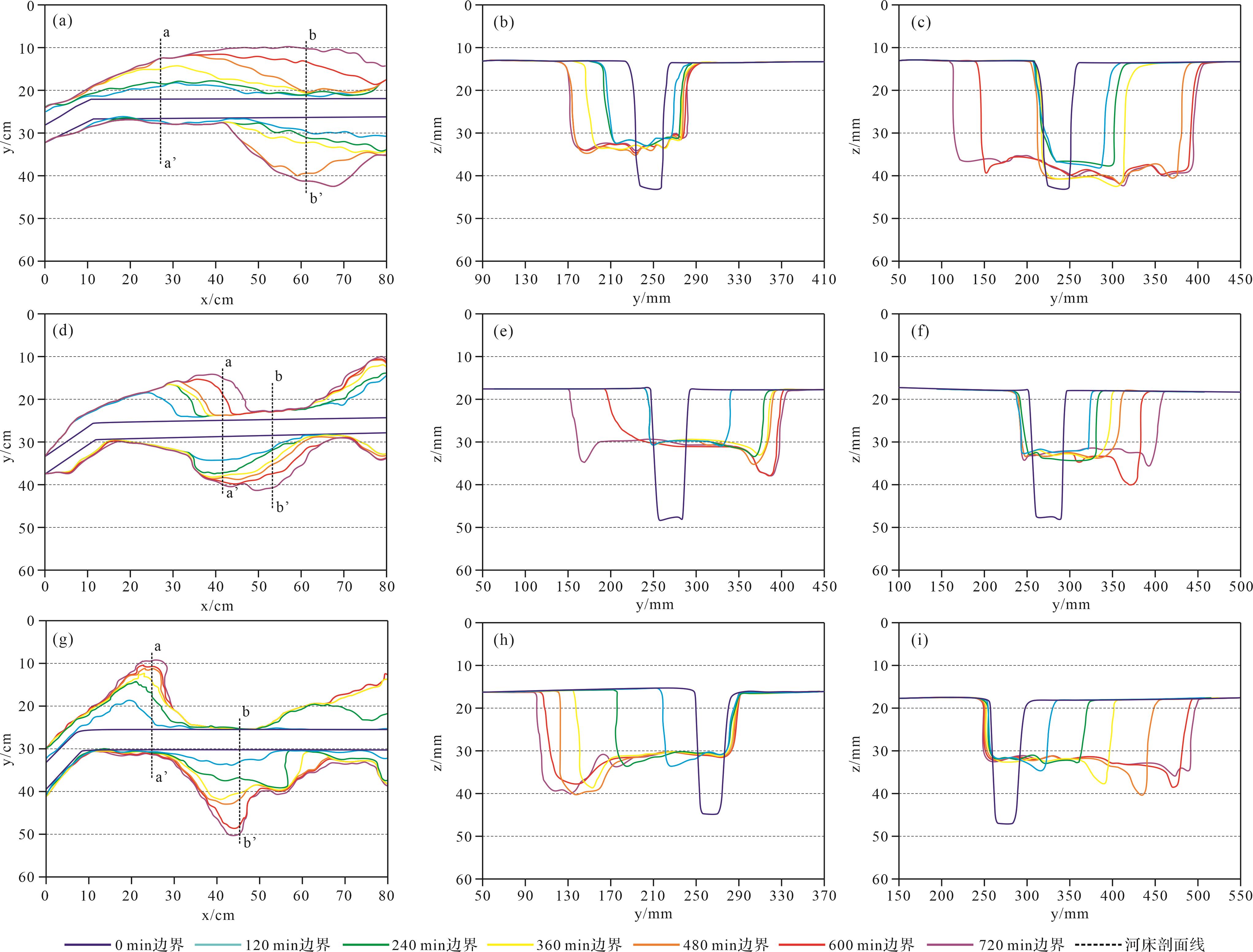

在实验A(图2)中,待水流均匀铺满整个河道后,沿凹岸溯源侵蚀。采用70目绿沙与高岭土混合所配制的河岸抗侵蚀能力较差,河岸坍塌下来的泥沙淤积在河床上,上游河段因为接受来自出水口的碎屑物和两岸塌陷的泥沙形成了短暂堵塞(图2b),期间碎屑物缓慢向下部移动。由于上游的河床抬升,导致河道中下游的坡度增大,整体以垂向发育为主,上游堆积处主流线频繁变动(图3),河道难以维持弯曲形态并出现心滩(图2c),心滩厚度为6 mm(图3c)。河流从河道中部开始形成分流。上游堆积的沉积物保护了河岸,坝体主要发育在河道中间(图2f),下游河岸被剥蚀的速度远远大于上游,下游出现网状河道。下部产生的分流河道中砂体出现不均匀堆积,顺河流方向右侧河岸被侵蚀速度加快并出现短暂的低弯曲河道,弯曲度保持在1.03至1.05。河道逐步扩宽从而水位下降,河岸受水流侵蚀面积减小,砂体塌落速度减缓(图2f)。

Figure 3. Diagrams of river migration changes in experiment A, B and C for the same coordinate system

在剖面a-a’可以清楚发现河流上游河岸在模拟初期被快速剥蚀,出现短暂的河道迁移现象(图3b),随着上游河床的抬升,河岸侵蚀速度急剧减缓,弯曲度逐渐稳定在1.05。两侧河岸侵蚀速率几乎一致,使得河道迁移停滞,整体向顺直河形态发育;随着沉积物在凸岸堆积,河流主流线向凹岸方向移动,在河流下游发育360 min的单侧河岸迁移现象(图3c),河流整体位置变动不大,河道加宽至30 cm。实验期间未发育曲流河点坝,河岸抗侵蚀能力较弱,主要以辫状河砂坝发育为主,在实验进行到600 min时形成大量细小分汊河道(图2e),向辫状河道形态转换。

-

实验B(图2g~l)所采用河岸的抗侵蚀强度相较于实验A增强,没有出现泥沙堵塞的现象,但是上游河床沉积物厚度明显高于下游,导致整个河段坡度增大。在初始河道弯折处出现沿河道方向平行的横向螺旋涡流,在河流上游和下游凸岸处均发育点坝。坝体发育速度较实验A有很大提升,河道两侧凸岸同时发育,点坝逐渐向河道内部延伸,坝体移动呈现平移型,下游点坝沿河流方向移动17 cm(图2g,l)。实验周期在240 min至480 min之间河道岸线出现缓慢侵蚀,在此期间河流主流线频繁发生迁移,点坝发育明显的长条状流槽[35](图2h,i)。在实验周期进行到480 min至600 min时期坝体增厚(图2k),河道弯折处受到水流集中侵蚀,河岸出现大块砂体塌落,侵蚀速度急剧增加。这一快速发育时期在720 min时,随着河岸内聚力的减小,坍塌砂体规模也减小(图2l),凹岸侵蚀速率保持稳定。

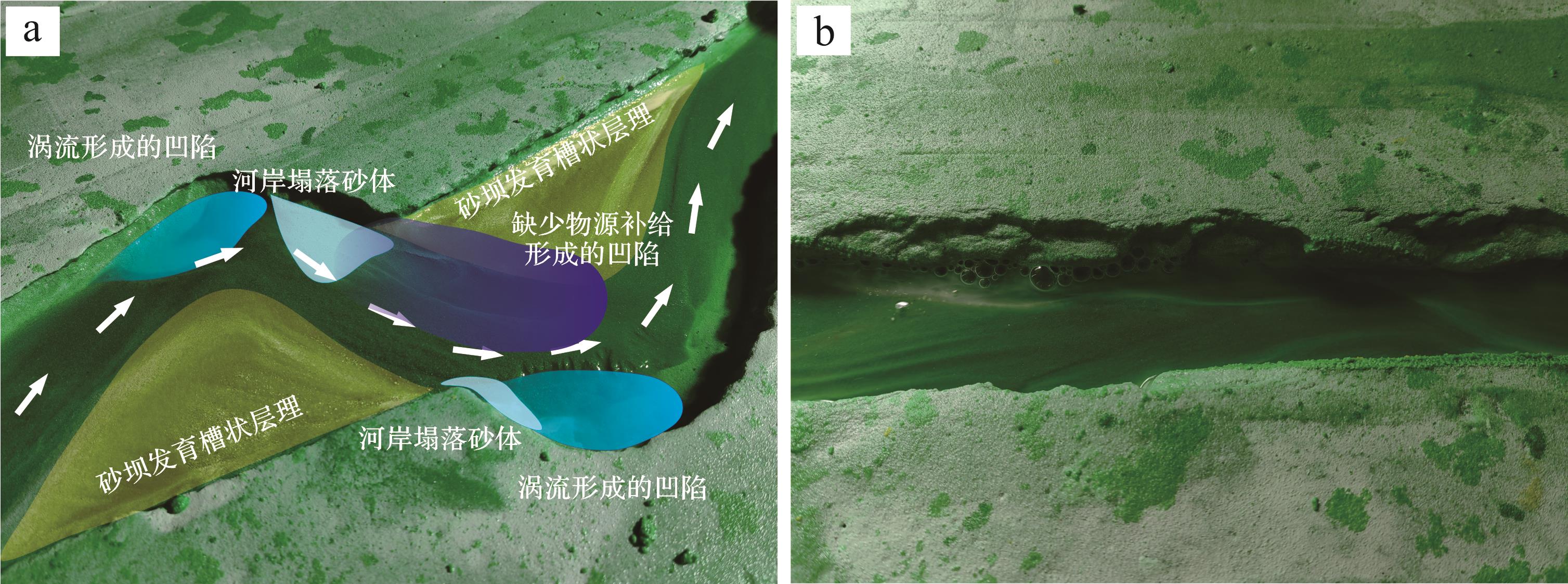

实验B有明显的河道迁移现象(图3f),由于河道弯折处水下部分出现的细小漩涡,使得河岸在水面以下受到的侵蚀速度远远大于水面以上,河岸下部被剥蚀,上部形成向河道内部延伸的悬臂状凸起,其塌落的同时会携带周围河岸的砂体。塌落的砂体会堵塞河道部分区域,河流在运移塌落砂体向下游移动的同时会产生大量涡流向河床下部侵蚀,同时河道塌落砂体后侧区域由于碎屑物补充量减少,导致该区域形成凹陷。

通过实验B中剖面a-a’可以观察到模拟期间发育四层侧向加积砂体,河道迁移速度均匀,在实验进行到600 min以后河道弯曲度逐渐稳定在1.16(图2k)。迁移过程中凹岸处河床受到螺旋涡流的向下侵蚀不断加深(图2i),由于曲流河发育过程中河道不断变宽,水位下降,导致涡流侵蚀作用从480 min开始下降(图2j),自出水口携带的碎屑物在河岸边缘凹陷处沉积。剖面b-b’处河道迁移表现出不稳定性,由于上游主流线发生变动,导致水流切割实验初期形成的坝体,阻碍水流进一步侵蚀下游处的凹岸,迁移速度在实验周期360 min至600 min期间明显减缓(图3d)。

-

实验C(图2m~r)中初始河道向曲流河变化过程较实验A、B稳定,河道在上游与下游处,凹岸形成了点坝(图2o),随着河岸抗侵蚀强度的提升,河道弯曲段折点后移的速度变慢,弯曲段夹角未出现明显锐化,从而导致河流主流线发生弯曲的速度降低,进而使得第二段弯曲部分形成的速度明显放缓。河岸塌落产生的碎屑物补充减少,上游未出现沉积物的堆积,点坝侧向加积速率提升(图3g),以扩张型点坝为主。

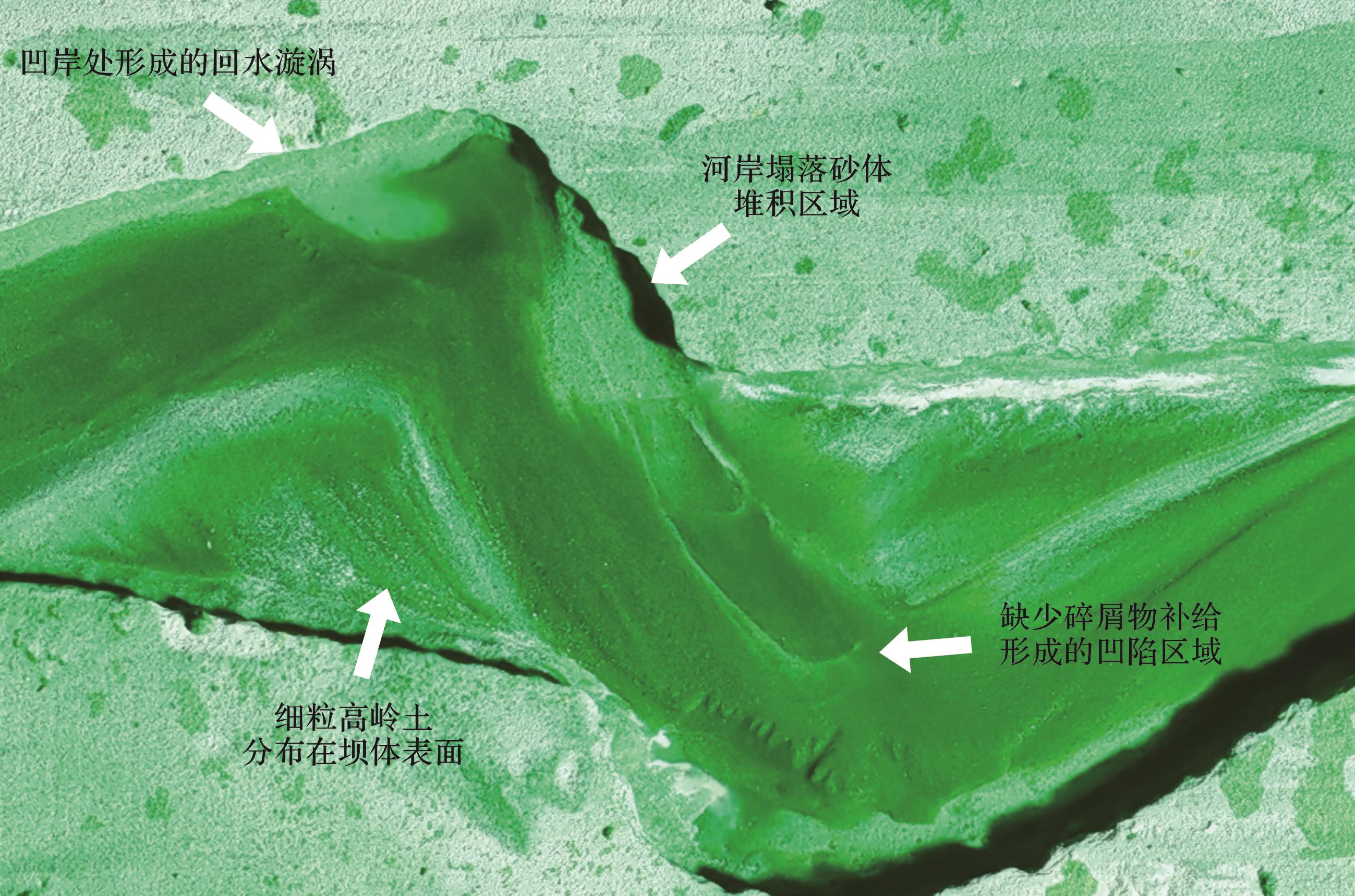

河道弯曲处水流受到惯性作用在凹岸处聚集,产生较强的剪切力,使得凹岸不断侵蚀后退,并导致弯曲度随着河岸塌落逐渐变大,弯曲度从1.210增长至1.380。与此同时,河流中游处主流线不断发生变化,水流会掠过凸岸处形成的点坝,进而形成流槽并下切侵蚀。当河流侵蚀力和河岸抗侵蚀力平衡时,在弯曲段凹岸会形成一个向下的翻滚的漩涡流,将较粗的绿沙向凹岸和河道深处搬运,聚集在回水涡流侵蚀形成的凹陷处,较细的高岭土则被搬运在凸岸处流槽[35]两侧。实验过程中,随着河流曲率增大,坝体在垂直河岸方向上增长了20 cm(图3i),期间坝体沿河流方向长度逐渐减小,发育过程中坝体厚度变小,形态由长条形变为非对称弧形[29]。

-

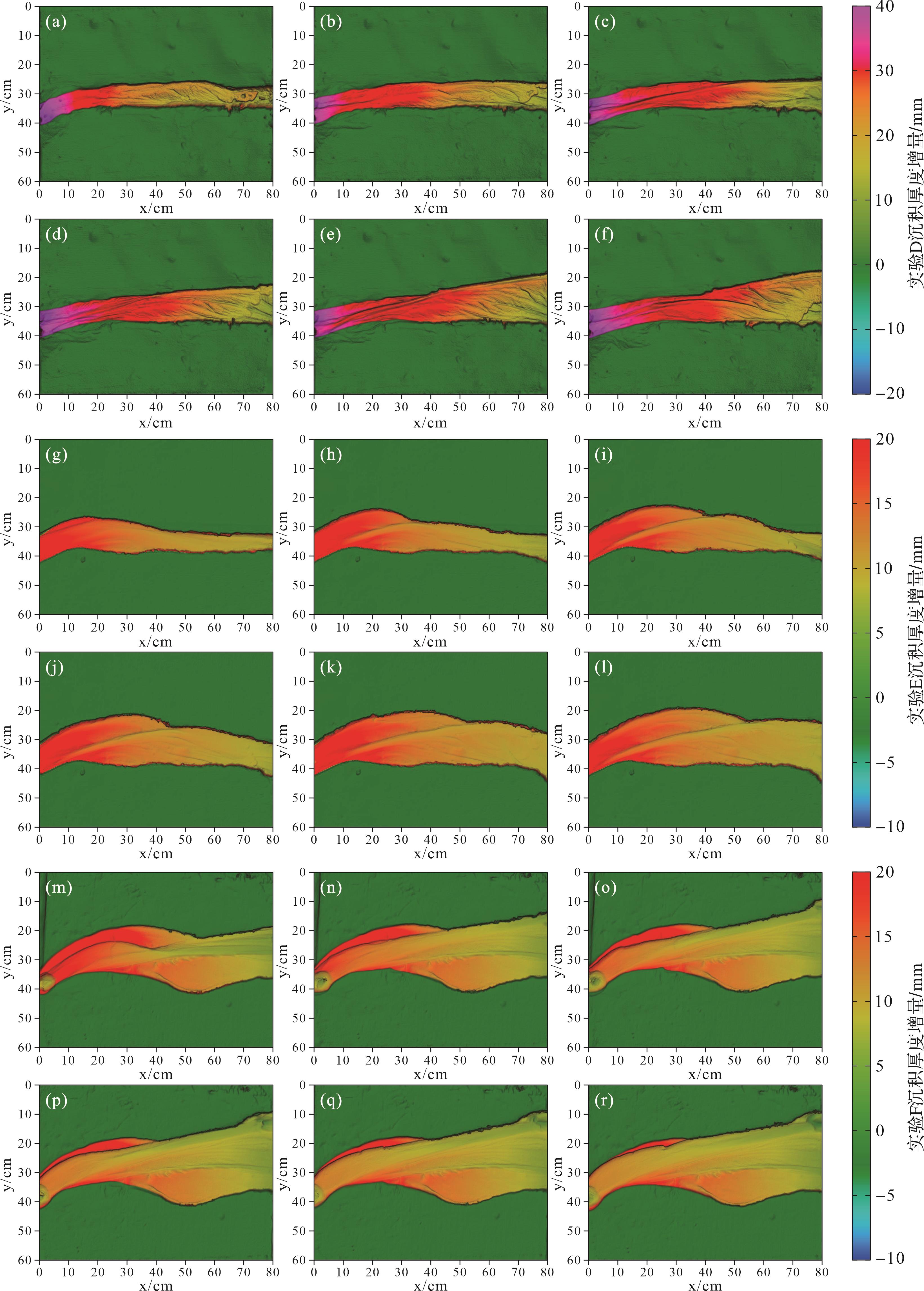

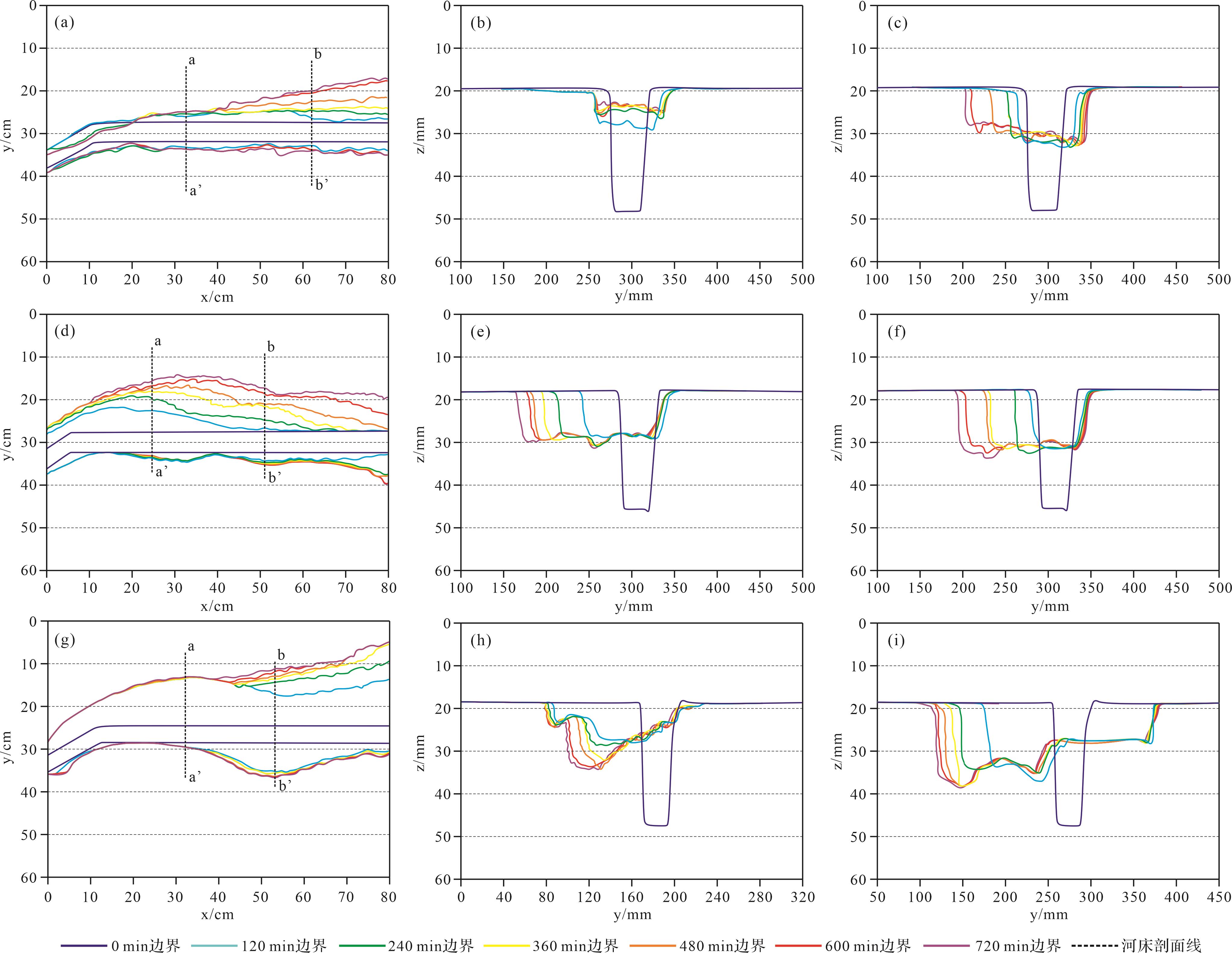

实验D(图4)发育初期,碎屑物并未完全覆盖河道,在上游河口处出现了大量的碎屑物堆积,河床被快速抬升,河道坡度增大。在实验进行到240 min出现沉积物溢出河道的现象(图4b),整体发育顺直型河流,下部河道坡度增大,以辫状河发育为主,360 min左右逐渐在堆积砂体上形成细长顺直的河道(图4c)。河道在实验期间未发育弯曲(图5),仅向北侧单方向侵蚀堆积(图5c)。在河道下游部分出现细小决口,导致河道分流,并切割实验初期发育的部分心滩。

-

实验E(图4g~l)相较于实验D在模拟初期快速形成低弯曲度河道,搬运砂体能力相比较于实验D有了很大提升。上游形成的弯曲河段在120 min至360 min时期逐步向下游移动(图4i)。随着砂体在河道两岸的堆积,在原有的河床上发育新的主流线,并持续侵蚀河床。在凹岸处水动力较强,携带粗粒绿沙聚集于此,而边滩附近的水动力弱,主要以淤积为主,覆盖白色高岭土。在实验周期600 min至720 min期间,河岸因受侵蚀而后退现象几乎停止(图5f),水流带来的剪切力和河岸抗剪力逐渐平衡。

-

实验F(图4m~r)采用100目纯绿沙进行底形配制,模拟初期出现短暂的曲流河特征。由于没有添加高岭土,河岸崩塌速度急剧增大,实验初期水流冲刷30 min左右,河道扩宽近一倍。随后在碎屑物供给上部出现泥沙堵塞,随后河床水位迅速抬升溢出泥沙堵塞段,原曲流河河道被废弃(图4n),在原有河床上发育斜向顺直型河流。坡度的抬升使得顺直河道向下侵蚀作用明显(图5i),河道主要以单侧河岸受侵蚀发育为主。

2.1. 实验A河道形态演化过程

2.2. 实验B河道形态演化过程

2.3. 实验C河道形态演化过程

2.4. 实验D河道形态演化过程

2.5. 实验E河道形态演化过程

2.6. 实验F河道形态演化过程

-

曲流河发育过程中出现了不同程度的河岸砂体坍塌现象,Dulal et al.[33]认为在水面以下的非黏性砂体被水流不断冲刷,并携带至下游,而河岸上部砂体因为富含高岭土,形态保持不变,导致河岸整体呈现悬臂状结构,最后在重力作用下坍塌并覆盖在河道两侧。实验过程中出现了相似的现象,但是坍塌砂体[36]形态在不同供源沙粒径条件下存在明显变化。

实验A(供源沙粒度70目)中细粒沉积相相对较少,河岸渗透性较好,在水流冲刷的剪切力下容易侵蚀凹岸坡脚处,导致河岸坍塌速度加快。坍塌砂体呈粉末状堆积在初始河道转角处,实验A砂体中直径为70目的供源沙相对较粗,实验在恒定流量的条件下模拟,上游河道宽度基本相近,因此河流流速也较为接近,导致较粗粒径的绿沙难以继续向下游搬运。大量70目粗细的绿沙堆积在坍塌处,从而在一定程度上阻止了凹岸继续坍塌,保护了凹岸,使其不易继续向弯曲的方向发展,河道宽度从上游向下逐渐变宽。实验A和实验B在恒定流量条件下,河道由窄变宽,流速下降,从上游搬运的大量碎屑物在河道中部卸载,从而发育心滩(图2b),卸载后的水流没有携带大量沉积物,同时流速减慢,难以改变下游河道形态[21],整体向辫状河发育。实验B(供源沙粒度100目)中河岸坍塌砂体出现明显颗粒状,坍塌砂体较实验A变细,在流速接近的条件下河流搬运砂体速率增大,凹岸处堆积砂体减少,使得河道向弯曲方向发展。实验C中坍塌砂体呈长条形块状(图6),供源沙整体粒径减小,砂体黏聚力增强,坍塌砂体长度为1~4 cm。大块坍塌砂体堆积在河道边缘,使得河道变窄,因此更多的水流冲向对岸,使得流速加快,作用于凹岸的冲击力也增强,同时供源沙粒径较细导致沉积物易被搬运,在凸岸处不断堆积,曲流河以扩张发育[37]为主(图2r)。河岸塌落的砂体覆盖在点坝底部,阻碍水流对坝体冲刷,同时凹岸回水涡流将河岸底部碎屑物携带至河床中间,随主流线方向往下游运移,而河岸塌落砂体背后的区域由于缺少碎屑物的补给和水流冲刷作用的减小,坝体一侧形成阶梯状陡坎,另一侧受水流切割形成长条状流槽[35](图6)。

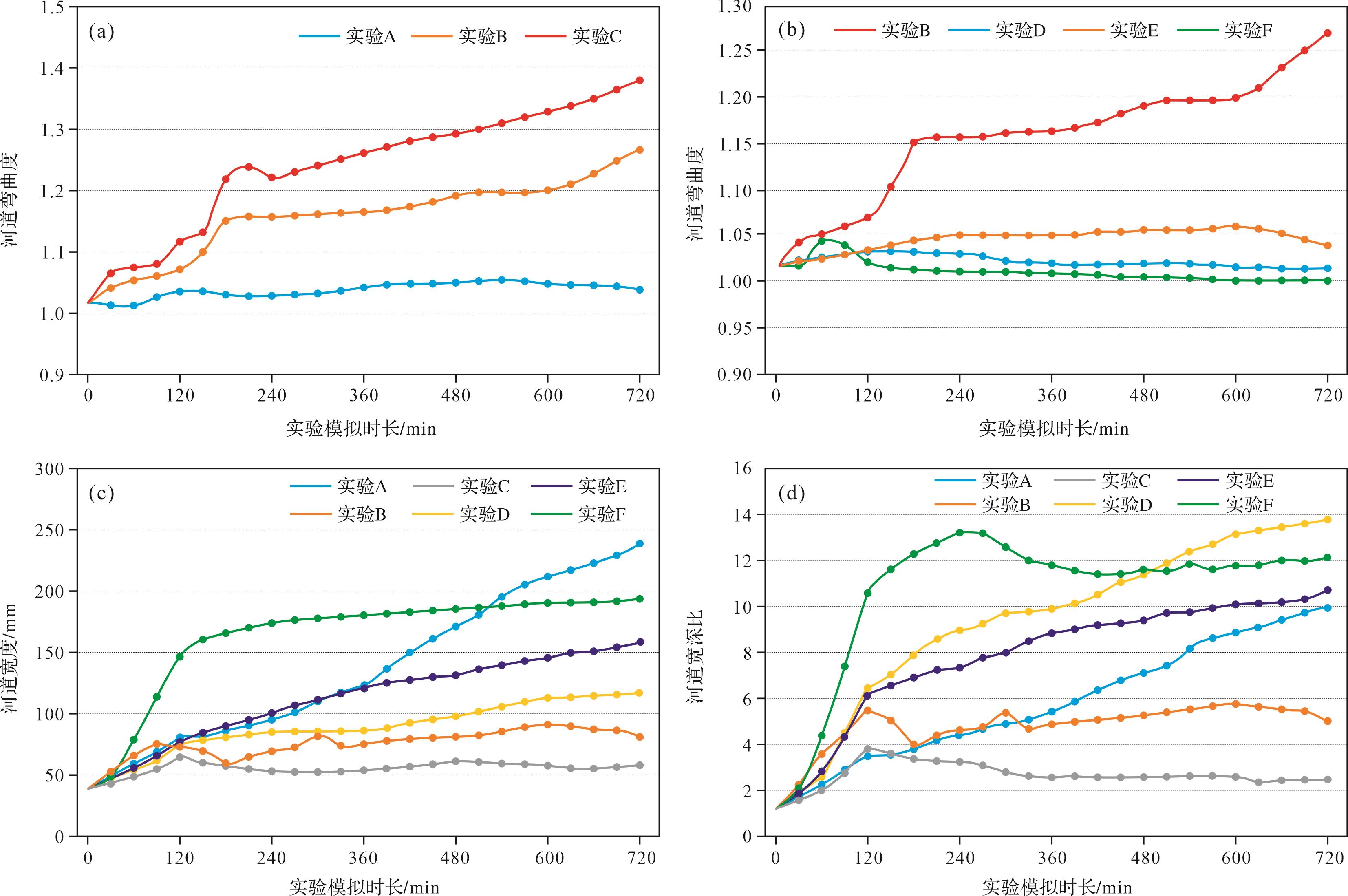

弯曲度是指河道长度与河谷长度之比[38],本次实验采用弯曲度来表征曲流河平面形态演化过程(图7)。对比供源沙粒度组(实验A、B、C)弯曲度变化发现,在高岭土含量以及流量相同的条件下,供源沙粒度越小,坍塌砂体越容易被河流搬运,河岸抗侵蚀能力越弱,形成的曲流河弯曲度越大。具体而言,最大弯曲度从实验A中1.049提升至实验B中的1.380(图7a)。曲流河发育过程中,河岸坍塌的砂体覆盖在河道两侧并形成斜坡,减小了河道受到的剪切力,从而减缓了凹岸受侵蚀的速度[39]。实验B、C中河道发育240 min后弯曲度增加且速度明显减缓(图7a),实验A中两侧河岸抗侵蚀能力较差,河岸难以限制主流线方向,导致在凹岸处未形成涡流,使得初始弯曲河道快速向顺直型河道转变(图2b)。

-

曲流河发育过程中需要合适的河床坡度和流量[40]。在小河流流量条件下(250 mL/min),较小的河流流速对凹岸的冲击力较弱,河岸没有出现坍塌现象。同时,河床底部以及河岸几乎没有被侵蚀,河流难以搬运碎屑物至下游(图4a),碎屑物在河道上游大量堆积,发育垂向上的沉积[41]。河道出水口处不断沉积碎屑物抬升河床,且碎屑物运移速度较慢,导致河道整体坡度增大。Schumm[38]认为河床坡度增大后水流冲蚀速度加快,难以形成弯曲河流发育,并转向辫状河发育,实验D(图4f)和实验A(图2f)模拟后期出现类似现象。在中等河流流量条件下(625 ml/min),实验E同样观察到了上游泥沙淤积现象。然而,与实验D相比,其流速有了显著提升,水流足以冲开淤积区域砂体(图4h),导致了串沟取直的现象。发育过程中,凹岸受水流冲击出现坍塌,砂体被河流搬运至凸岸处堆积,形成了点坝。实验E在模拟后期(图4j)水流剪切力与淤积砂体的抗剪力维持动态平衡,碎屑物填满原有的河床并发育单股无汊河道(图4l)。河流峰值流量与平均流量比值较低时河流呈现较高弯曲度[42],发育曲流河需要保持稳定的水流条件和较高流速,河岸受到的侵蚀作用越明显,坍塌砂体越多,碎屑物也能源源不断被搬运至点坝外围[27]。在大流量条件下(1 000 mL/min),实验B中河流流速明显加快,河岸受到的冲击力较大,凹岸附近出现大量坍塌砂体,碎屑物的补给与运移速率保持平衡,粒径较粗的绿沙在河床底部翻滚推移,而细粒的高岭土被悬移搬运至点坝表面(图8)。在初始河道宽度保持一致的条件下,流量影响河流发育过程中的河流流速以及泥沙输移平衡。河岸宽度恒定时流量越大则河流流速越大,对凹岸的冲击力越强,导致河岸容易坍塌并且水流容易搬运坍塌的沉积物,因此河道向弯曲形态发育。曲流河发育过程中,当泥沙输入速率大于运移速率时河流易向辫状河和顺直河形态发育,泥沙输入速率与运移速率保持动态平衡时河流易向曲流河形态发育。

-

高岭土能够有效减少沉积物移动过程中的规模效应,在使用非黏结性细粒砂体代替黏土矿物模拟时会出现网状形态[43]。前人通过添加黏土矿物来增强河岸抗侵蚀力[44],从而使得河流发育时主流线能保持弯曲形态。由高岭土含量实验组(实验B和实验F)结果对比可知,高岭土粒径较小,能够填充河岸沙粒间孔隙从而减小砂体孔隙度并增强河岸抗渗透性。此外,随着高岭土含量的增加,河道宽深比随之减小[34]。实验F中由于缺少高岭土的河岸孔隙渗透性好,在流水冲刷的剪切力作用下,两侧河岸容易发生坍塌,河道进而不断扩宽,河岸被侵蚀速率加快,坍塌的沙粒大多堆积在坍塌处附近或者就近分布,阻止河道变弯曲。同时在河底堆积泥沙导致河道变浅,因此实验F河道的弯曲度小,宽度大,宽深比大(图7d)。在相同粒径条件下添加高岭土的实验B中,整体供源粒度变细,河岸渗透性较差,但坍塌的沉积物含有高岭土,能被水流带走,导致坍塌沉积物和河岸的渗透性逐渐变好,坍塌处会继续坍塌,凹岸处被不断侵蚀。河流将沉积物搬运至下一个弯道处的凸岸沉积,减小河道宽度的同时使得河道变得更加弯曲,即保持了较小的宽深比,因此形成的河道弯曲度大,河道窄,宽深比小(图7d)。实验A相较于实验B整体供源粒度增大,渗透性稍好,坍塌砂体呈颗粒状,恒定流量条件下河道由窄变宽导致流速减缓,沉积物搬运速度减慢,大部分砂体在河道中游处沉积,河道底部抬升,河道宽深比增大(图7d)。实验C相较于实验B整体供源粒度减小,沉积物更容易被搬运,坍塌砂体呈块状,渗透性稍差,在凹岸处形成回水涡流,不断向下侵蚀河床(图8),弯曲段呈扩张型发育,河道宽深比减小(图7d)。高岭土含量的增加导致供源粒度整体减小,进而增强初始河岸的抗渗透性,河流弯曲度随之增大,河道宽深比减小。

3.1. 供源沙粒径对于曲流河形态变化的影响

3.2. 河流流量对于曲流河形态变化的影响

3.3. 高岭土对于曲流河形态变化的影响

-

(1) 曲流河发育过程中供源沙粒度的变化对河岸结构和河岸演化具有重要影响。在高岭土配比和恒定流量大小保持不变的条件下,供源沙粒度越小,坍塌砂体体积越大,凹岸抗侵蚀性越差,坍塌砂粒越容易被搬运,从而无法阻止凹岸被进一步侵蚀,曲流河弯曲度越大。

(2) 在供源沙组分配比和碎屑物补给速率保持不变的条件下,流量的变化会对河流流速以及泥沙输移平衡产生影响,河流流速与作用于河岸的冲击力关系密切。泥沙输入速率大于搬运速率,河流易向辫状河或网状河形态发育,泥沙输移保持平衡时或泥沙输入速率小于搬运速率,河流向曲流河形态转变。在初始河道宽度一致的条件下,流量越大则河流流速越快,作用在河岸上的冲击力越强,导致凹岸砂体越容易坍塌,沉积物越容易被搬运至凸岸处点坝附近,进而河流弯曲度越大。

(3) 高岭土能够加强河岸黏聚力,从而提升了抗渗透强度,保持了主流线的弯曲形态,利于曲流河发育。在恒定流量与供源沙粒度保持不变的条件下,供源组分中添加高岭土能够增加初始河岸的抗渗透性,但是砂体中的高岭土粒径较小易被水流带走,导致河岸渗透性会越来越好,凹岸处不断坍塌,同时沉积物易被搬运至凸岸处堆积,从而使河道弯曲度越来越大,河道宽深比越小。

DownLoad:

DownLoad: