HTML

-

新元古代记录了两次全球性的冰期事件,即Sturtian冰期(~717~660 Ma)和Marinoan冰期(~654~635 Ma)[1⁃3]。“雪球地球”假说[4⁃6]认为在这两次冰期事件过程中,地球表面完全被冰川覆盖,生态系统崩塌,水循环停滞,并且大陆风化作用基本停止[5⁃6]。随着对雪球地球的古气候、生物标志化合物以及古海洋氧化还原条件等研究的深入[7⁃9]以及气候模拟[10],有些学者认为在冰期期间,水文循环和大陆风化仍然活跃,地球并未被冰川完全覆盖,尤其是赤道附近存在一定的开放水域,这就是著名的冰雪地球(hard Snowball Earth)和冰水地球(Slushball Earth)之争[11]。目前对Marinoan冰期的研究比较深入,包括冰期之间小的冰期—间冰期旋回[12],冰期海洋的氧化还原状态及碳—氮循环过程[9,13⁃14],生物标志化合物及初级生产力[15⁃16]等,但是对Sturtian冰期的古海洋环境研究相对较少,尤其缺乏生物地球化学循环的研究。

地质历史时期出现多次无机碳同位素的正偏和负偏现象,但是目前对其偏移机制仍然存在不同的认识,可能与成岩作用、生物生产力的增加/降低、有机质埋藏比例等因素有关[17⁃18]。目前已有很多关于Sturtian冰期之前和冰期之后地层中碳同位素的报道[17⁃18],但是对于Sturtian冰期期间碳同位素的组成以及碳循环过程仍然缺乏系统的研究。南华盆地完整地记录了南华系的地层序列,包括Sturtian冰期、Marinoan冰期以及两个冰期之间的间冰期地层,是研究雪球地球的理想区域。选取南华盆地中黔东松桃地区高地锰矿区ZK2115钻孔为研究对象,对Sturtian冰期沉积的铁丝坳组进行详细的有机碳和无机碳同位素研究,结合地层中的TOC含量,旨在研究Sturtian冰期期间海洋中的碳同位素组成特征,并探讨极端气候条件下海洋中的碳循环过程。

-

中元古代末期—新元古代早期(~1.3~0.9 Ga)形成一个全球性的超大陆—Rodinia超大陆[19⁃21]。在Rodinia超大陆形成过程中,扬子板块与华夏板块碰撞拼合,最终形成华南板块(~820 Ma)[22]。新元古代中期,伴随着Rodinia超大陆的裂解,华南板块在~ 820 Ma开始发生裂谷作用[23],在扬子板块和华夏板块之间形成南华裂谷盆地,在扬子西缘形成康滇裂谷盆地[23]。

南华裂谷盆地沿北东东向展布[24⁃25],盆地中发育武陵次级裂谷盆地和雪峰次级裂谷盆地,二者被天柱—怀化隆起隔开(图1),在武陵次级裂谷盆地中包含一系列更次级的地垒和地堑盆地,在这些小的地堑盆地中发育一系列大型—超大型的锰矿床,被称为“大塘坡式”锰矿床[24⁃25]。在南华盆地中发育的地堑盆地完整地记录了南华系的地层序列,地层厚度变化较大。

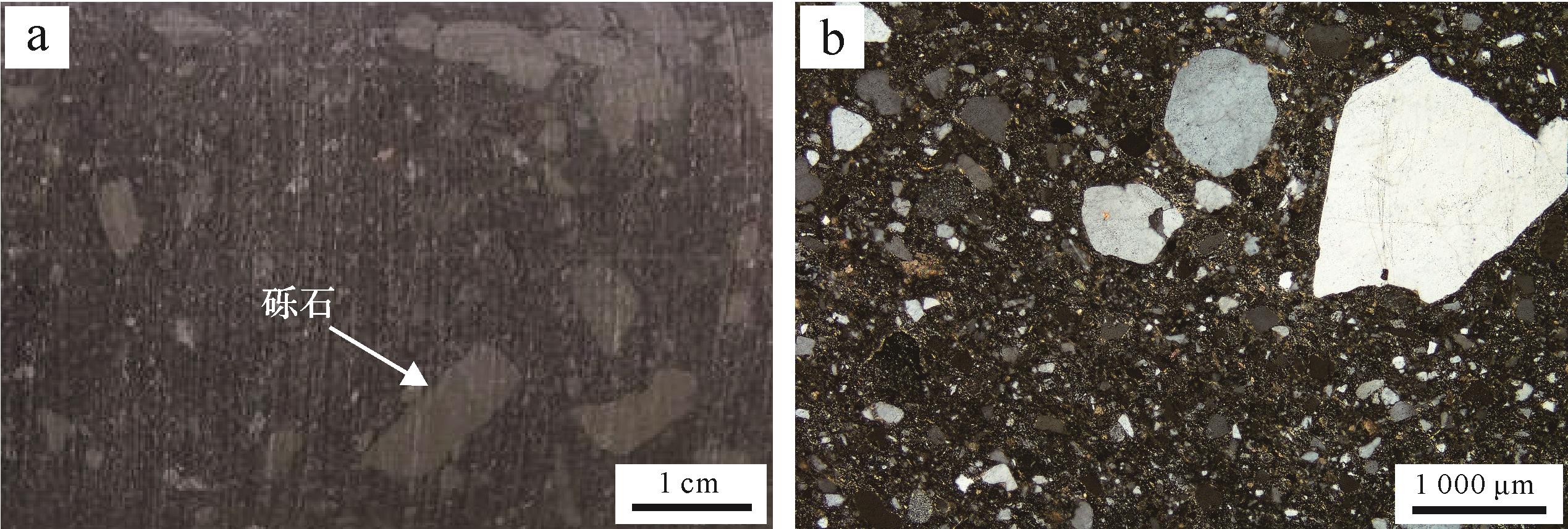

研究区位于南华盆地的雪峰次级裂谷盆地,区内南华纪地层出露较完整,自下而上分别为两界河组、铁丝坳组、大塘坡组和南沱组。两界河组以中厚层岩屑砂岩和石英砂岩为主,含白云岩透镜体,地层厚度变化大,在区域上呈零星分布,主要分布在贵州东北部的松桃—印江地区,属于陆源碎屑沉积。一般认为铁丝坳组是Sturtian冰期冰海沉积的产物,主要由冰碛岩组成,冰碛岩中砾石的分选较差,粒径大小不一,在0.1 cm×0.2 cm~1 cm×3 cm,磨圆也较差,并且砾石的含量自下而上逐渐变少。铁丝坳组与下伏两界河组整合接触。大塘坡组代表Sturtian冰期和Marinoan冰期之间的间冰期沉积,下部由黑色页岩组成,页岩底部包含一套富锰页岩层,是“大塘坡式”锰矿的富集层位,上部主要由灰绿色粉砂岩组成。锰矿层中的锰主要以菱锰矿(MnCO3)的形式存在,从矿床的中心到边缘,矿床品位逐渐降低,块状矿石逐渐变为条带状矿石。大塘坡组与下伏铁丝坳组和上覆南沱组呈整合接触。南沱组代表Marinoan冰期期间的冰海沉积,主要由砂泥质冰碛岩组成。选取黔东松桃高地锰矿区ZK2115钻孔为研究对象,该钻孔到铁丝坳组底部终止,与大塘坡组(约231 m)和南沱组(约284 m)相比,铁丝坳组较薄(约10 m)(图2)。ZK2115钻孔铁丝坳组冰碛岩中可见大小不等的砾石,并且在冰碛岩基质中发现很多细小的岩石碎屑,例如石英、长石等(图3)。

Figure 2. Features and description of Cryogenian strata from the drillcore ZK2115 in Gaodi manganese deposit, Songtao area, eastern Guizhou province

Sturtian冰期的开始和结束在全球范围内是同步的[3,26],精确的年代学研究将Sturtian冰期的初始时间限定在717 Ma左右[1⁃2,27]。目前普遍认为Sturtian冰期包含两幕冰期事件,在华南地区分别对应年龄较老的长安冰期和较新的古城冰期[28],并且越来越多的研究表明Sturtian冰期的第二幕冰期在全球范围内也是同步的,其开始的年龄在690 Ma左右[28⁃29],结束的年龄对应整个Sturtian冰期结束的年龄,即660 Ma左右[30⁃33]。在扬子东南缘南华裂谷盆地中两界河组底部最年轻的单颗粒锆石U-Pb年龄为708±15 Ma[34],区域上相当层位的渫水河组顶部凝灰质粉砂岩中的锆石SIMS U-Pb年龄为691.9±8.0 Ma[28]。这些年代学资料限定两界河组的沉积时代介于708~690 Ma。除此之外,两界河组的化学风化指标——CIA(Chemical Index of Alteration)整体上介于65~75[35],代表了当时温暖湿润的古气候,同时也说明两界河组属于Sturtian冰期两次幕式冰期之间的间冰期沉积,铁丝坳组代表了Sturtian冰期的第二幕冰期沉积。

-

研究的样品均来自黔东松桃地区高地锰矿区ZK2115钻孔,该钻孔中铁丝坳组地层厚度约为10 m,采集样品的间隔为0.3~0.6 m,共采集铁丝坳组样品24件。由于铁丝坳组样品主要为Sturtian冰期期间沉积的冰碛岩,岩石中含有大小不等的砾石,因此将固体的岩石样品研磨成粉末(200目)之前,需要剔除掉样品中的砾石,地球化学测试的对象是冰碛岩的基质部分。

δ13Ccarb和δ18O的测试:首先称量适量样品置于反应瓶中,连接至真空系统,然后与高纯磷酸在70 °C反应,将收集到的CO2进行C-O同位素测试,该过程在kiel IV-MAT253连用系统上进行,采用的国际标样为GBW04416(δ13C=+1.61‰,δ18O=-11.59‰)和GBW04417(δ13C=-6.06‰,δ18O=-24.12‰),分析结果以Vienna Pee Dee Belemnite(V-PDB)为标准,分析精度小于0.1‰。

在测试δ13Corg之前需要去除掉样品中的无机碳部分,具体方法如下:首先取3~5 g样品放到50 mL离心管中,然后少量多次加入4 mol/L的盐酸,搅拌均匀,并静置2 h,然后用离心机离心,去除上清液,重复上述过程2~3次,确保除掉样品中的无机碳被完全去除。向残余物中加入超纯水,摇晃均匀,然后离心,去掉上清液,重复上述过程5~6次,直至离心之后的上清液呈中性。最后将水洗之后的残余物放在65 °C的烘箱中,待样品烘干后磨成粉末备用。称量适量样品,用锡纸杯包裹紧密之后在EA+MAT253上进行测试。采用的国际标样为GBW04407(-22.43±0.07‰)和GBW04408(-36.91±0.10‰),国内标样ACET(-26.33‰)分析结果以V-PDB为标准,分析精度小于0.06‰。

研究中涉及的无机碳—氧同位素和有机碳同位素的测试均在中国地质大学(武汉)地质过程与矿产资源国家重点实验室完成,测试结果如表1所示。

样品编号 深度/m δ13Ccarb/‰ δ18O/‰ δ13Corg/‰ △13Ccarb-org/‰ TOC/% ZK2115-H51 1 637.98 -30.22 0.2 ZK2115-H52 1 638.28 -29.50 0.1 ZK2115-H53 1 638.58 -7.45 -14.06 -33.18 25.73 0.7 ZK2115-H54 1 638.88 -7.31 -15.89 -33.21 25.90 0.7 ZK2115-H55 1 639.18 -33.36 2.7 ZK2115-H56 1 639.48 -8.05 -11.78 -30.49 22.44 0.1 ZK2115-H57 1 639.78 -8.21 -13.58 -30.86 22.65 0.1 ZK2115-H58 1 640.08 -8.18 -11.72 -30.17 21.99 0.1 ZK2115-H59 1 640.38 -29.93 0.1 ZK2115-H61 1 640.98 -8.16 -10.53 -30.07 21.91 0.1 ZK2115-H63 1 641.58 -9.29 -11.91 -30.30 21.01 0.1 ZK2115-H64 1 641.88 -30.07 0.1 ZK2115-H65 1 642.48 -29.40 0.1 ZK2115-H66 1 642.78 -27.95 0.1 ZK2115-H68 1 643.38 -4.91 -7.84 -26.87 21.96 0 ZK2115-H69 1 643.68 -29.00 0.1 ZK2115-H71 1 644.28 -6.61 -15.14 -27.57 20.96 0.1 ZK2115-H72 1 644.58 -6.80 -14.86 -27.15 20.35 0 ZK2115-H74 1 645.18 -3.37 -7.37 -23.35 19.98 0.1 ZK2115-H75 1 645.48 -7.11 -11.42 -27.89 20.78 0.1 ZK2115-H77 1 646.08 -6.91 -14.14 -27.43 20.52 0.1 ZK2115-H78 1 646.38 -7.43 -14.57 -27.01 19.58 0.1 ZK2115-H79 1 646.68 -8.86 -15.91 -26.70 17.84 0 ZK2115-H82 1 647.58 -31.21 0.1 注: TOC数据来自文献[36]。Table 1. Geochemical results of the Tiesi’ao Formation in drillcore ZK2115, Gaodi manganese deposit, Songtao area, eastern Guizhou province

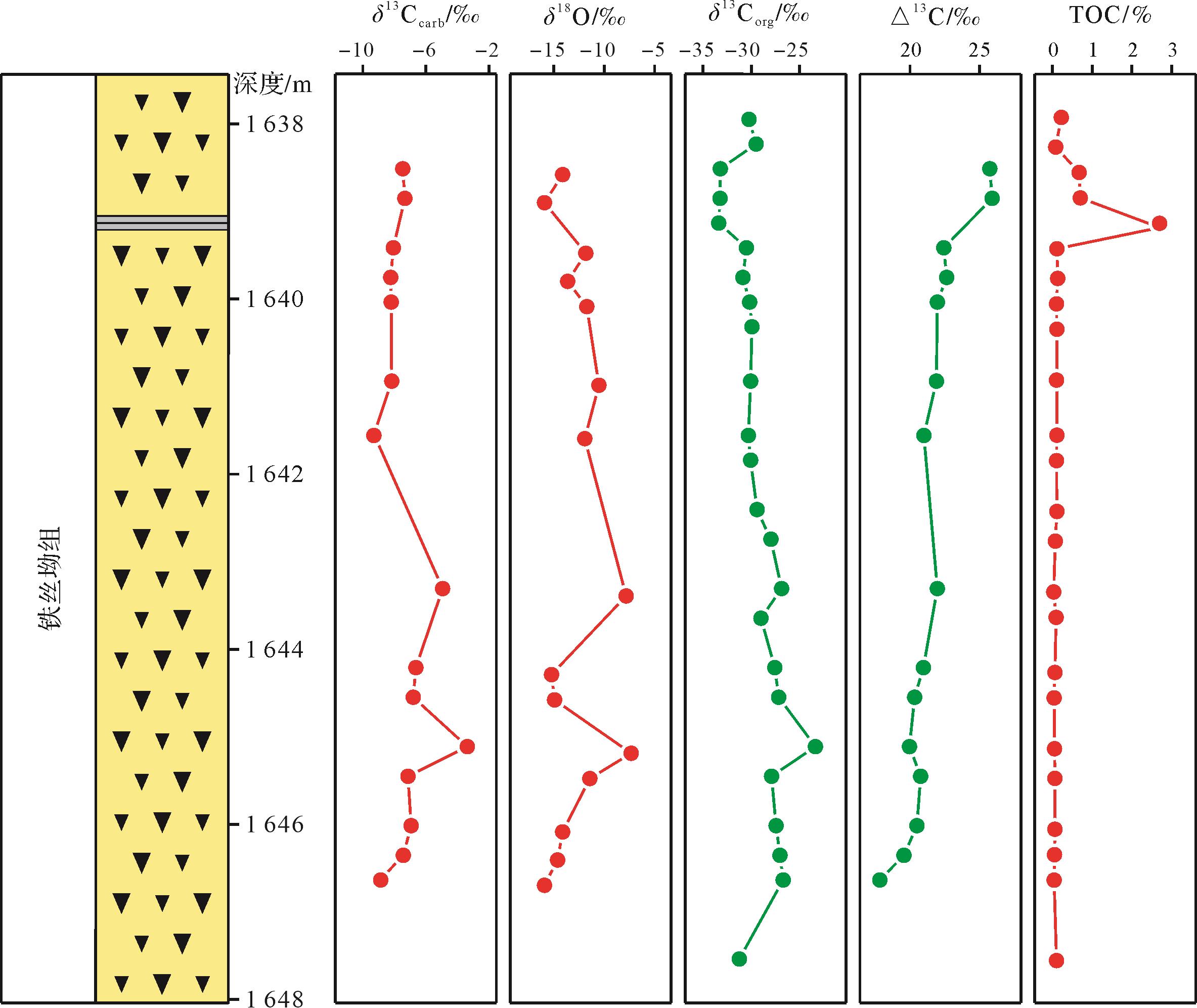

铁丝坳组δ13Ccarb介于-9.29‰~-3.37‰,平均值为-7.24‰,δ18O介于-15.91‰~-7.37‰,平均值为-12.71‰;δ13Corg介于-33.36‰~-23.35‰,平均值为-29.29‰。此外,铁丝坳组的碳同位素分馏(△13C;δ13Ccarb-δ13Corg)介于17.84‰~25.90‰。研究样品整体上TOC含量相对较低(0.2±0.6%),但是在铁丝坳组顶部个别样品的TOC含量相对较高,最高可达2.7%[36](图4)。

Figure 4. The δ13Ccarb, δ18O, δ13Corg, △13C and TOC profiles of the Tiesi’ao Formation in drillcore ZK2115, Gaodi manganese deposit, Songtao area, eastern Guizhou province (TOC data are from reference [36])

在本研究的测试数据中,δ13Ccarb和δ13Corg从铁丝坳组底部开始存在一个明显的上升趋势,随后又呈下降的趋势,△13C从铁丝坳组的底部到顶部具有明显的上升趋势(图4)。δ13Ccarb和δ18O显示正相关关系(r=+0.55,p(α)<0.02,n=15;图5a),δ13Ccarb和δ13Corg也显示正相关关系(r=+0.61,p(α)<0.01,n=15;图5b),δ13Ccarb和TOC没有相关性(r=-0.12,p(α)<0.1,n=15;图5c),δ13Corg和TOC显示微弱的负相关性(r=-0.55,p(α)<0.01,n=24;图5d)。δ13Ccarb和△13C不显示相关性(r=-0.06,p(α)<0.1,n=15;图5e),但是δ13Corg和△13C显示很好的负相关关系(r=-0.83,p(α)<0.001,n=15;图5f)。

-

沉积碳酸盐岩记录了当时的古海洋环境信息,但是碳酸盐岩在后期成岩过程中容易受到成岩作用的影响,导致其微量元素(Mn、Fe、Ca和Sr)含量以及δ13Ccarb和δ18O值的变化[37⁃38]。因此,在利用碳酸盐岩进行古海洋环境研究之前,需要考虑成岩作用是否影响碳酸盐岩中记录的古海水初始信号。

在成岩过程中,沉积碳酸盐岩晶格中的Ca和Sr会被Fe和Mn取代,导致Fe和Mn含量的增加,Ca和Sr含量的降低,因此Mn/Sr、Fe/Sr比值可以作为沉积碳酸盐岩成岩蚀变的指标[37,39]。一般认为Mn/Sr<2,Fe/Sr<50时,碳酸盐岩仍然保存了原始的碳同位素组成特征[39⁃40],但是在前寒武纪时期,原始沉积的碳酸盐岩矿物中铁、锰含量本来就比较高,并不是后期成岩作用导致的[41]。因此,对于本研究中的样品,Mn/Sr和Fe/Sr不适合作为成岩作用的指标。

成岩作用会导致碳酸盐岩δ13Ccarb和δ18O的降低,并且δ18O比δ13Ccarb更容易受到成岩作用的影响[37,39⁃40]。碳酸盐岩δ18O值可以作为成岩作用的判别指标[40],一般认为当δ18O>-10‰时,碳酸盐岩受到的成岩作用比较微弱[39]。此外,δ13Ccarb和δ18O的相关性也被用来评估成岩作用对碳酸盐岩的影响[37⁃39],当成岩作用较强烈时,会同时降低δ13Ccarb和δ18O的值,δ13Ccarb和δ18O显示正相关关系。当地层中出现耦合的δ13Ccarb和δ13Corg时,也可以判定δ13Ccarb记录了原始的碳同位素信号,其碳同位素组成不受成岩作用的影响[42]。总而言之,判断碳酸盐岩是否经历了成岩作用,需要基于各种指标的综合分析,而不是使用某一项指标来进行判断。

南华盆地Sturtian冰期期间沉积的铁丝坳组样品中δ18O值介于-15.91‰~-7.37‰(平均值为-12.71‰),大部分样品的δ18O都小于-10‰,并且δ13Ccarb-δ18O呈现中等程度的正相关关系(图5a),似乎预示着成岩作用对初始古海洋信号的改变。但是铁丝坳组冰碛岩基质δ13Ccarb(-9.29‰~-3.37‰,平均值为-7.24‰)和δ13Corg(-33.36‰~-23.35‰,平均值为-29.29‰)显示明显的正相关关系(图5b),这与成岩作用相悖,因为在前寒武纪时期没有任何一种机制可能同时改变δ13Ccarb和δ13Corg值[43]。因此,我们认为铁丝坳组记录了原始的碳同位素组成信号,这与地质历史时期其他地层记录一致[42⁃43],但是δ18O可能受到了成岩作用的影响。

-

在新元古代雪球地球期间,最开始认为该时期整个地球几乎完全被冰雪覆盖,陆地、海洋和大气之间的物质循环受到阻碍,生态系统崩塌,光合作用停滞,海洋处于缺氧状态[4⁃6],并且认为海洋中的DIC库δ13C值在-5‰左右[5],与地幔δ13C值接近[44]。随着对冰期沉积地层越来越深入的研究以及气候模型模拟,一些学者对雪球地球的冰川范围产生了不同的意见,认为在冰期期间,地球并未完全被冰川覆盖,部分地区仍然存在开放水域[9⁃10]。化学风化指标(CIA)表明冰期期间化学风化作用仍在进行[8,45],并且冰期期间水文循环并未停止[45],陆地和海洋之间仍然存在物质交换。

在雪球地球期间,全球生态系统并未完全崩溃,生命主要以微观和软体的形式存在[46]。有机分子证据以及生物标志化合物的证据表明,在冰期期间存在微弱的透光带,光合作用比较微弱,虽然生物生产力很低,但是从未停止,并且沉积有机质主要来源于海洋中的光合自养生物[47⁃48]。在澳大利亚和斯瓦尔巴群岛Sturtian冰期沉积的冰碛岩中已经发现有机壁微化石,尽管其多样性很低,但是其分布广泛且相当丰富[49]。在巴西东南部Sturtian冰期期间沉积地层中发育横向上广泛分布的黑色页岩层(TOC可达3.0%),远远高于上下冰碛岩层的TOC含量(< 0.5%),地层中提取出的生物标志化合物表明Sturtian冰期期间,该地区存在一个复杂而多产的微生物生态系统,包括光合细菌和真核生物,光合作用仍在进行,表层海水处于氧化状态,当时海洋中可能存在很薄的冰或者处于无冰状态[7]。阿曼地区Marinaon冰期沉积物中发现了24-异丙基胆甾烷,该物质被认为是海洋中海绵动物产生的C30甾醇的碳氢化合物残留物,代表了化石记录中最古老的动物证据[15];华南Marinoan冰期冰碛岩中的页岩层中首次发现了底栖大型藻类[16]。这些化石数据都表明真核生物在Marinaon冰期幸存下来,并未由于冰期恶劣的环境而消失。纳米比亚Marinoan冰期沉积的Ghaub组和同时期的华南南沱组的铁组分以及C-N同位素等地球化学数据的研究表明,冰期期间存在显著的开阔水域,生物地球化学循环较为活跃,生物生产力以及产氧作用存在,并且表层海水含氧,深部水体缺氧[9,14]。

在新元古代南华盆地中,Sturtian冰期期间沉积的铁丝坳组TOC含量很低,除了一个样品(黑色页岩)达到2.7%,其余样品都小于1.0%。铁丝坳组的低TOC含量也与其他地区Sturtian冰期期间沉积冰碛岩中的TOC含量一致,例如华南地区江口组[48]和澳大利亚Wilyerpa组[50]。Marinaon冰期期间,纳米比亚地区沉积的Ghaub组[14]和华南地区沉积的南沱组[9,47⁃48,51]冰碛岩中TOC含量也很低(<0.2%),与Sturtian冰期类似。沉积物中有机质的来源一般分为两种,一种是光合作用产生的有机质,另外一种是陆源输入的有机质。铁丝坳组δ13Ccarb和δ13Corg具有明显的正相关关系(图5b),表明地层中的有机质主要是水体中光合作用的产物,有机质中的碳来源于海洋中的DIC库。以上证据均表明Sturtian冰期期间的生态系统仍然存在,光合作用仍在进行。有机质的矿化作用是影响地层中有机质保存的重要因素,在新元古代海水中硫酸盐的浓度很低[52],通过硫酸盐还原等过程消耗的有机质的量特别少,有机质矿化作用比较微弱,地层中TOC的含量主要受到光合作用产生的有机质的影响。Sturtian冰川沉积物中TOC的含量比间冰期低1~2个数量级[36,47⁃48],尽管冰川沉积物的沉积速率相对较高,但是仍然可以说明冰室气候条件下光合作用的速率比较缓慢,初级生产力水平较低,通过光合作用产生的有机质十分有限。

-

黔东松桃地区高地ZK2115钻孔铁丝坳组冰碛岩基质部分δ13Ccarb值介于-9.29‰~-3.37‰(平均值为-7.24‰),与研究区临近的ZK405钻孔同一层位冰碛岩基质的δ13Ccarb值(-11.3‰到-8.3‰,平均值为-9.6‰)[53]一致,存在明显的碳同位素负偏。铁丝坳组无机碳同位素代表原始的碳同位素组成信号,并且在冰期沉积物沉积过程中矿化的有机质很少,因此该过程产生的无机碳对海洋DIC库的影响很小,铁丝坳组δ13Ccarb可以代表当时水体中DIC库的碳同位素组成。桂西地区Sturtian冰期沉积的富禄组发育一套碳酸盐岩夹层,可能代表了冰期期间一次小的间冰期沉积,碳酸盐岩夹层δ13Ccarb介于-5.0‰~-3.0‰(平均值为-3.5‰)[54],与Sturtian之后的盖帽白云岩类似[30],并且δ13Ccarb与δ13Corg(-27.8‰~-22.2‰)呈现明显的解耦现象[54],这可能与环境变化导致的碳循环扰动有关。此外,世界其他地区也报道了Sturtian冰期沉积的冰碛岩中无机碳同位素数据。例如,在澳大利亚Sturtian冰期沉积的Wilyerpa组,沉积过程中形成的白云石δ13Ccarb介于-5.3‰~+2.0‰(平均值为-1.7‰)[50,55];在斯瓦尔巴特群岛,Sturtian冰期沉积的Petrovbreen段冰碛岩基质δ13Ccarb介于-5.0‰~+2.0‰ [56];在纳米比亚,Sturtian冰期沉积的Chuos组,其泥晶白云岩和灰岩层δ13Ccarb介于-1.9‰~-9.2‰(平均值为-7.3‰)[57]。这些证据表明Sturtian冰期期间,海洋中的DIC库存在负偏,其δ13C值低于现代海洋的δ13Ccarb(0左右)。此外,南华盆地Sturtian冰川沉积物中δ13Ccarb值低于Sturtian冰期之前(0~-5.0‰)[56⁃57]和冰期之后(-4.0‰~+4.0‰)[30,57]的地层(图6)。南华盆地在Sturtian冰期期间海水DIC库可能受到大气CO2的溶解,火山/热液活动的输入以及有机质矿化的影响,但是大气中CO2在水中溶解的δ13Ccarb(-4.0‰~-5.0‰)[5],火山或者热液活动δ13Ccarb(-5.0‰~-7.0‰)[5]均高于水体中DIC库的δ13Ccarb,并且冰期期间有机质矿化作用较微弱,可以忽略,因此冰期DIC库碳同位素的负偏需要其他13C缺乏的碳源的输入。Sturtian冰期期间δ13Ccarb的负偏可能与DIC库碳同位素的大规模扰动有关,受到环境因素的制约,也可能受到全球碳循环过程的影响[43,58],对于其负偏机制目前仍然无法确定,缺乏实质性的证据。

Figure 6. The δ13Ccarb variation trend from the Neoproterozoic to the early Cambrian (1 000⁃500 Ma) (modified from reference [17])

-

Sturtian冰期沉积的铁丝坳组δ13Ccarb代表了当时水体DIC库的碳同位素组成信息,在-7‰左右,具有明显的负偏。在冰期期间,全球处于冰室气候状态,生态系统并未完全崩塌,光合作用仍在进行,但是光合作用的速率极低。此外,有机质的矿化作用比较微弱,光合作用产生的有机质大部分都在地层中保存下来,由于初级生产力很低,产生的有机质有限,在地层中保存下来的TOC含量很低(0.2%)。随着冰室气候逐渐向温室气候转变[8],温度的升高可能导致有机质和DIC库之间的碳同位素分馏逐渐增大,△13C值从铁丝坳组底部到顶部具有明显的上升趋势。

在Sturtian冰期期间,有机碳和无机碳之间存在比较活跃的碳循环过程。此外,铁丝坳组古气候指标——CIA介于45~67(平均值为58),并且从铁丝坳组的底部到顶部整体上显示上升的趋势,表明在冰室气候环境下,化学风化作用并未完全停止[8]。铁丝坳组δ13Ccarb的升高—降低趋势也反映了当时的水体不是封闭的环境,而是开放的环境,海洋中的碳循环受到扰动。如果是封闭的环境,那么随着海水中的无机碳通过光合作用固定在有机质中,那么水体中将会越来越富集13C,导致DIC库的δ13Ccarb值逐渐升高,这与实际情况相悖。以上证据均支持“冰水地球”假说[10],认为在Sturtian冰期这种极端气候条件下,部分地区仍然存在开放水域,陆地和海洋之间的物质交换仍然存在,生物地球化学循环仍然比较活跃。

3.1. 碳同位素数据的可用性分析

3.2. Sturtian冰期期间的光合作用

3.3. Sturtian冰期碳同位素的负偏移

3.4. Sturtian冰期碳循环及对海洋状态的启示

-

(1) Sturtian冰期期间,南华盆地中的DIC库明显缺乏13C,具有较低的δ13C值(-7‰左右),铁丝坳组具有明显的δ13Ccarb负偏现象。

(2) Sturtian冰期期间,虽然光合作用在极端条件下仍在进行,但光合速率极低,铁丝坳组中保存下来的有机质主要是通过光合作用产生的,并且有机质中的碳主要来源于海洋中的DIC库。

(3) Sturtian冰期期间,地球并未被冰川完全覆盖,存在开放水域,生物地球化学循环过程仍然比较活跃。

DownLoad:

DownLoad: