HTML

-

晚古生代冰期是显生宙以来持续时间最长、影响范围最广、地质记录最丰富的大冰期[1⁃7],完整记录了地球由冰室气候向温室气候的转变过程,被认为是可以与现今人类生存的第四纪冰室气候进行对比的相似型[8⁃9]。

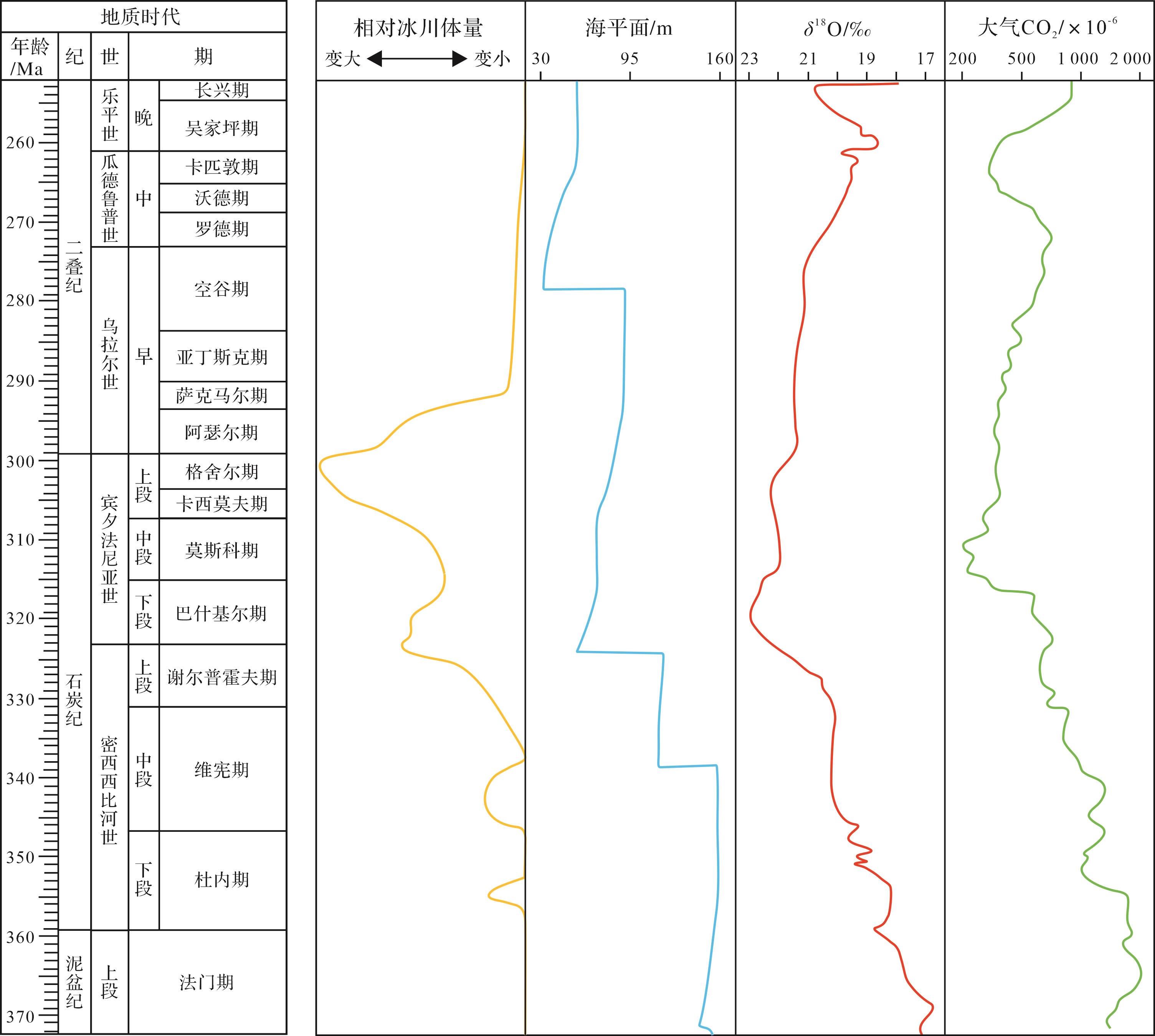

晚古生代冰期主要发育在南半球冈瓦纳大陆上,也被称为冈瓦纳冰期,时代介于晚泥盆世—晚二叠世。前人研究将晚古生代冰期分为三个时期,包括晚泥盆世—早石炭世、中石炭世和晚石炭世—早二叠世[10⁃11]。其中,前两个时期的冰期记录主要分布在南美洲、非洲和澳大利亚东部等地,以持续时间较短、分布范围有限的山岳型冰川为特征,受地势和雪线控制。相比之下,最后一个时段的冰期持续时间最长,广泛分布于冈瓦纳大陆及亲冈瓦纳大陆地块群之上,陆地和海洋冰川均较为发育[2,7,10,12⁃21]。虽然许多学者对晚古生代冰期做了大量研究并取得了重要成果,但目前对于诸如冰期的起止时间[6,11,22⁃23]、冰川的时空迁移过程[10⁃11,15,23]、冰期的触发机制[24⁃29]以及冰期的气候演变历史[7,21,30⁃31]等关键科学问题还存在许多争议和不确定性。

拉萨地体起源于冈瓦纳大陆,在晚古生代时期位于冈瓦纳大陆东北缘[32⁃34]。前人已对拉萨地块晚古生代冰期沉积开展了部分研究,并取得了一定的认识。例如,赵兵等[35]基于改则地区晚石炭世拉嘎组中普遍存在的大小不等、分布不均的冰碛砾石和冷水型的腕足类生物化石提出拉嘎组为一套冷水型的冰海陆棚相沉积。张予杰等[36]对西藏申扎地区石炭系—二叠系进行了详细的研究,认为拉嘎组为近岸冰海相沉积,并划分出分支水道与间湾、水下冰水扇、冰碛物与冰筏和滨岸内陆棚六类沉积环境。李跃[37]通过对西藏罗仓地区拉嘎组的系统调查和分析,提出罗仓地区拉嘎组为海相沉积,并划分出:滨岸相和冰海陆棚相。Wang et al.[38]通过对西藏巴若地区拉嘎尔组碎屑岩进行野外地质调查、岩石学以及化石研究,在地层中发现普遍存在冰海相冰碛岩,认为拉嘎组沉积于晚石炭世—早二叠世冈瓦纳北缘的浅海环境中,初步推测拉萨地块为晚石炭世—早二叠世冰期作用下的浅海盆地。显然,与冈瓦纳大陆其他地区的晚古生代冰期研究相比,拉萨地块的研究程度明显不足,尤其是冰期沉积旋回和气候变化研究,这在很大程度上阻碍了我们开展全球晚古生代冰期古地理、古环境和古气候等方面的对比研究。

基于此,本文选取拉萨地块中部申扎地区晚古生代冰期沉积为研究对象,在大比例尺实测剖面的基础上,开展了详细的岩相和沉积相分析,恢复了冰川沉积体系和环境,探讨了拉萨地块晚古生代冰期沉积演化历史,为进一步揭示冰期古地理、古环境变迁规律、开展全球对比研究提供支撑。

-

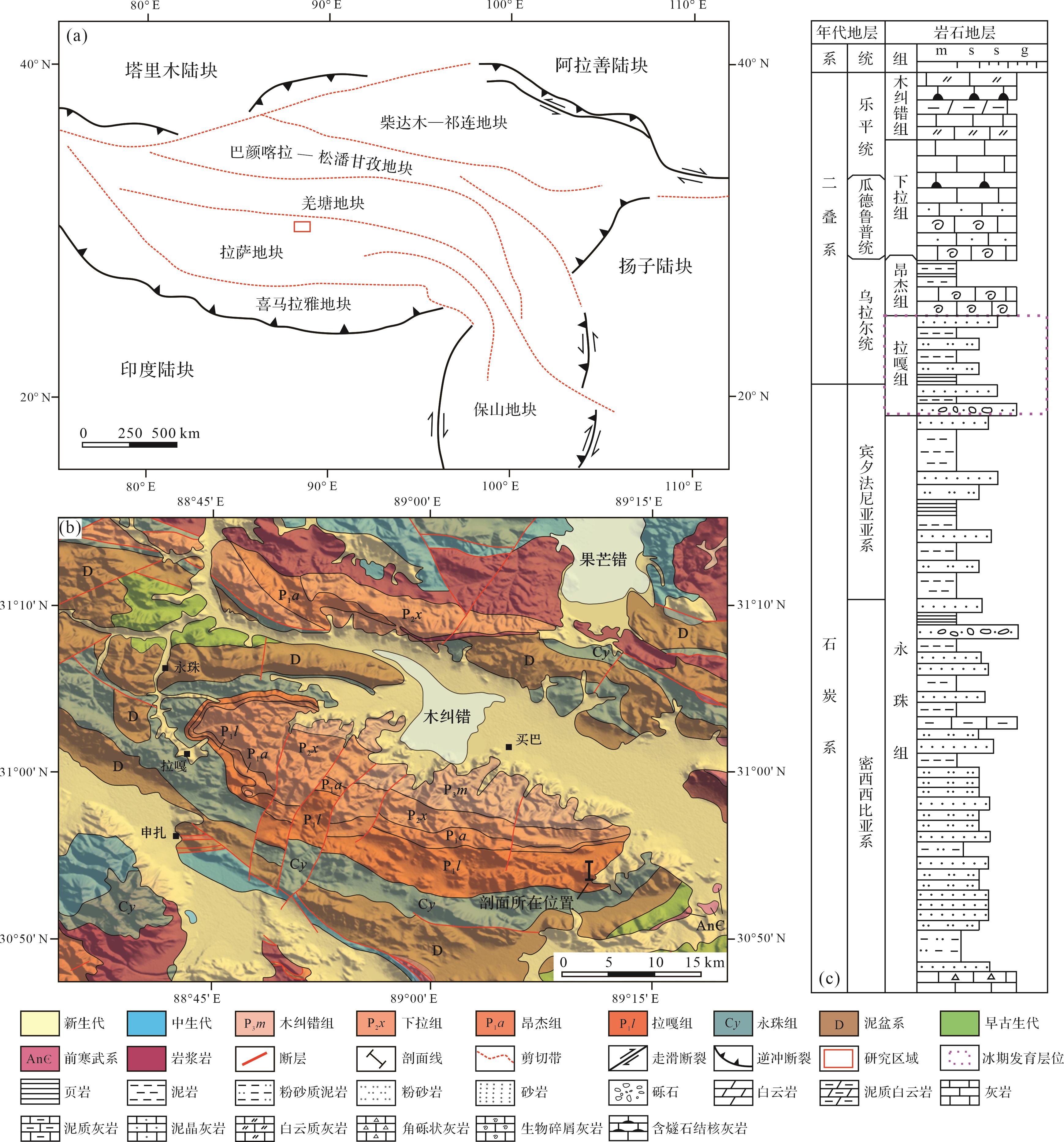

拉萨地块位于青藏高原南部,北接羌塘地块,南靠喜马拉雅地块(图1)。晚古生代时期,拉萨地块位于冈瓦纳大陆东北缘。随着特提斯洋的演化,拉萨地块逐渐从冈瓦纳大陆裂离并向北运动,在早白垩世沿着班公湖—怒江缝合带与羌塘地块碰撞,在古近纪早期与特提斯喜马拉雅地块在雅鲁藏布江缝合带拼合[32⁃33,41⁃42]。目前,对于拉萨地块晚古生代的具体古地理位置仍然存在较大争议,主要存在亲澳大利亚[33,43]、亲印度[44⁃46]、介于澳大利亚与印度之间[47]等多种观点。

拉萨地块晚古生代沉积记录较为完整,由下向上依次发育石炭系永珠组、上石炭统—下二叠统拉嘎组、二叠系昂杰组、下拉组和木纠错组(图1)。其中,晚古生代冰期沉积主要发育在拉嘎组中。

拉嘎组在拉萨地块分布广泛,且厚度较为稳定,与下伏永珠组和上覆昂杰组均为整合接触。其岩性主要为灰白色、灰黄色或灰绿色石英砂岩、黑色或深灰绿色杂砂岩、粉砂岩和泥岩等,杂砂岩中常见漂砾。前人基于拉嘎组岩石组合、冰筏坠石等特征,认为拉嘎组是冈瓦纳大陆晚古生代冰期时期形成的冰海沉积[36,48⁃49]。此外,拉嘎组中发育大量冷水生物群化石,这为拉嘎组的形成时代提供了限定。例如,李晓勇等[50]认为拉嘎组的腕足与澳大利亚西部等地区的Stepanouiella动物群相似,时代为早二叠世的萨克马尔期—亚丁斯克期。赵兵等[35]首次在改则昂拉仁错地区拉嘎组内建立了2个腕足类生物组合带,即晚石炭世早期Choristites xainzaensis⁃Eomarginifera组合带和早二叠世Neospirifer kubeiensis⁃Fusispiriferplicatus⁃Stepanoviella(Bandoproductus)组合带,后者与萨克马尔期—亚丁斯克期相当。张予杰等[51]在申扎地区拉嘎组中发现了以裸子植物花粉为主的孢粉化石,并建立了Hamiapolle-nites-Striatoabieites组合,与新疆北部早二叠世石人子沟组的孢粉组合较为相近。因此,拉嘎组形成时代为晚石炭世—早二叠世。

-

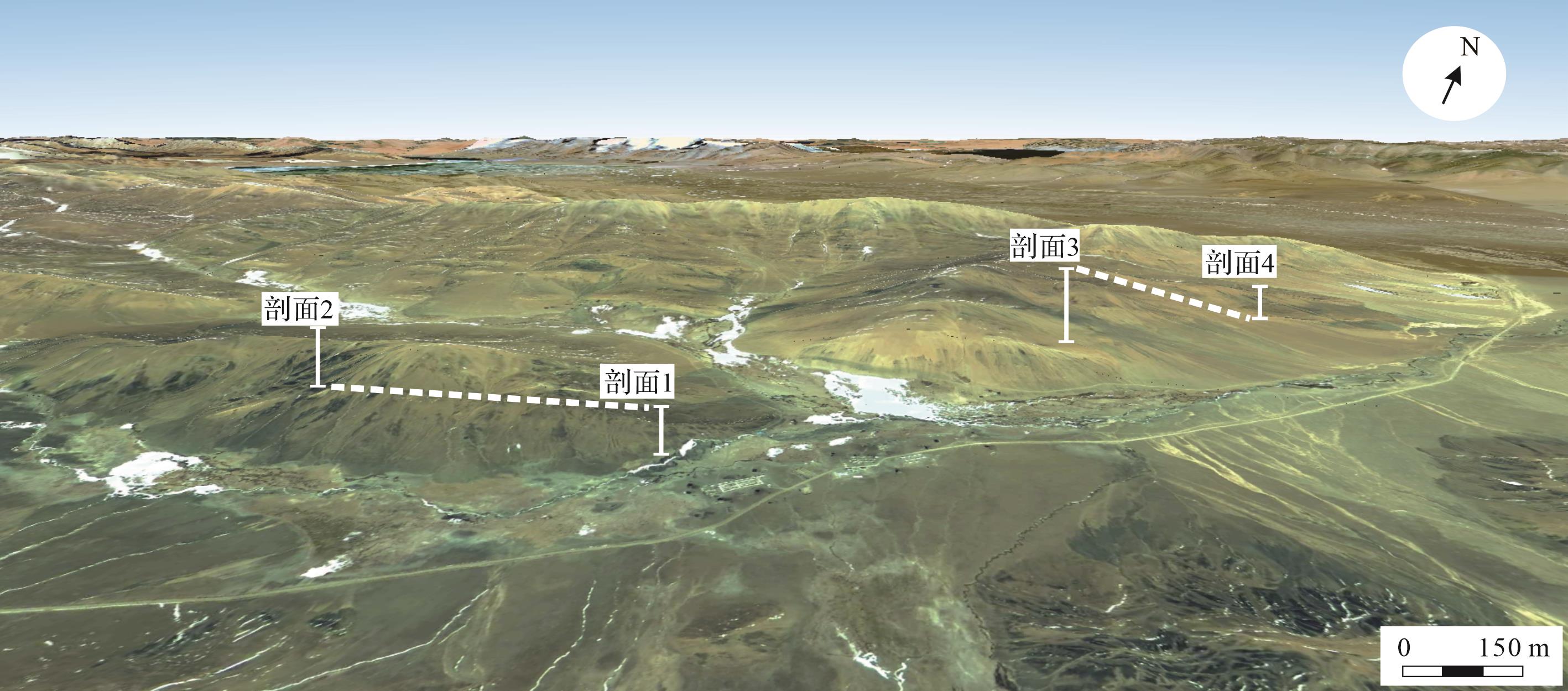

选取拉萨地块中部那曲地区申扎县买巴乡鲁久村一带为研究区,通过广泛的文献调研和野外调查,查明了研究区石炭纪—二叠纪地层的时空分布和序列特征,尤其是拉嘎组中发育的冰川沉积。根据地层出露情况,对四条剖面开展了1∶200比例尺剖面实测,包括永珠组上部、拉嘎组下部和上部,以及昂杰组下部,总厚度约为393 m。其中1号剖面位于永珠组顶部—拉嘎组底部,2号剖面位于拉嘎组下部,3号剖面位于拉嘎组上部,4号剖面位于拉嘎组—昂杰组过渡层段(图2)。实测剖面描述内容包括岩石颜色、层厚、岩性、结构、沉积构造、生物化石、变形特征、侧向延伸等。

在野外露头观察和剖面实测工作的基础上,对冰期发育层位开展沉积岩相及岩相组合划分。运用沉积构型分析方法,查明沉积层在横向及纵向上的变化,判别沉积环境,恢复沉积体系(主要为冰川沉积体系)。其中岩相代码主要依据Miall[52]提出的10类岩相,并在此基础上参考了Eyles、Zand-Moghadam、Lee等人的岩相划分方案[53⁃59],部分岩相代码由本文独自提出。

-

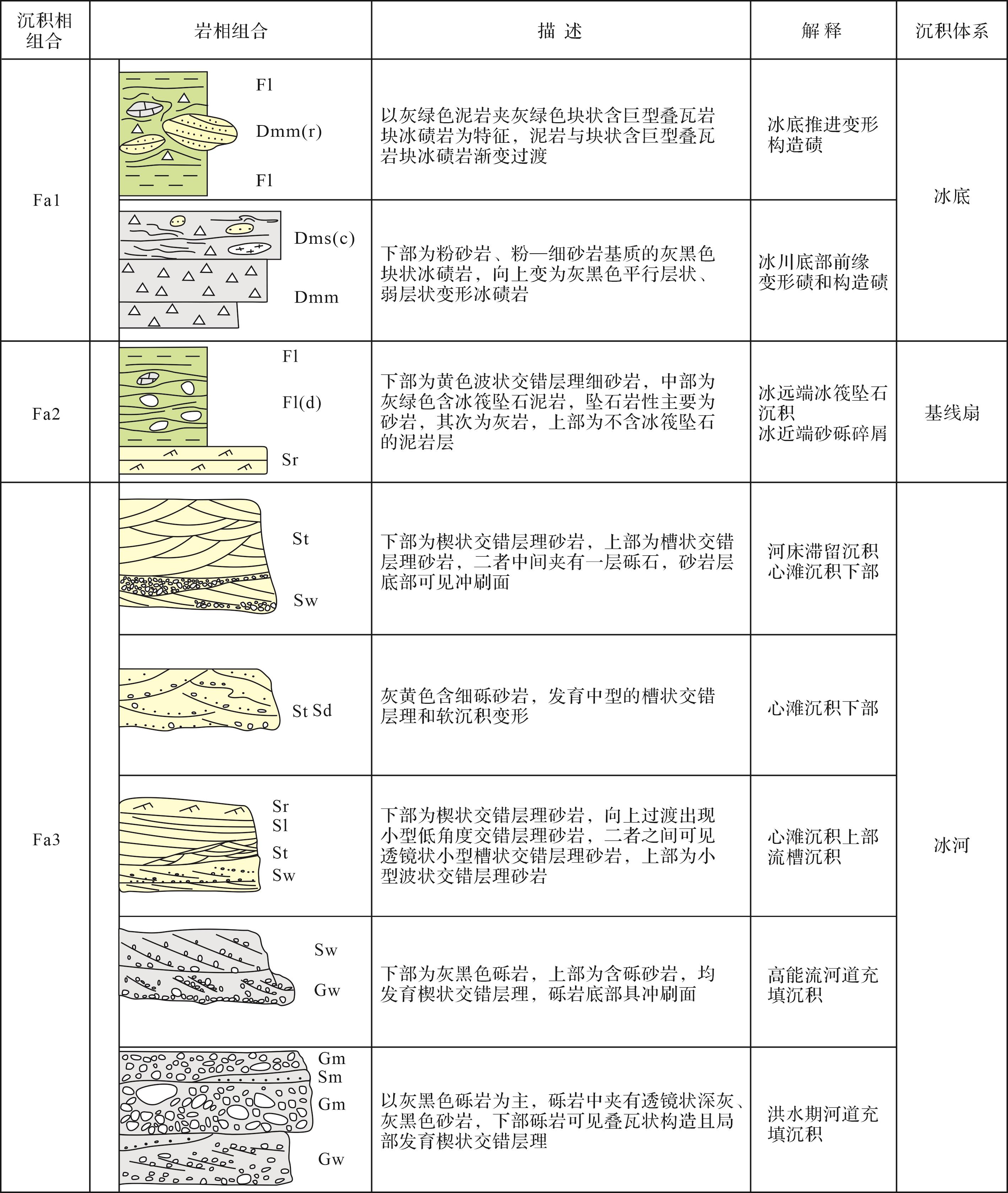

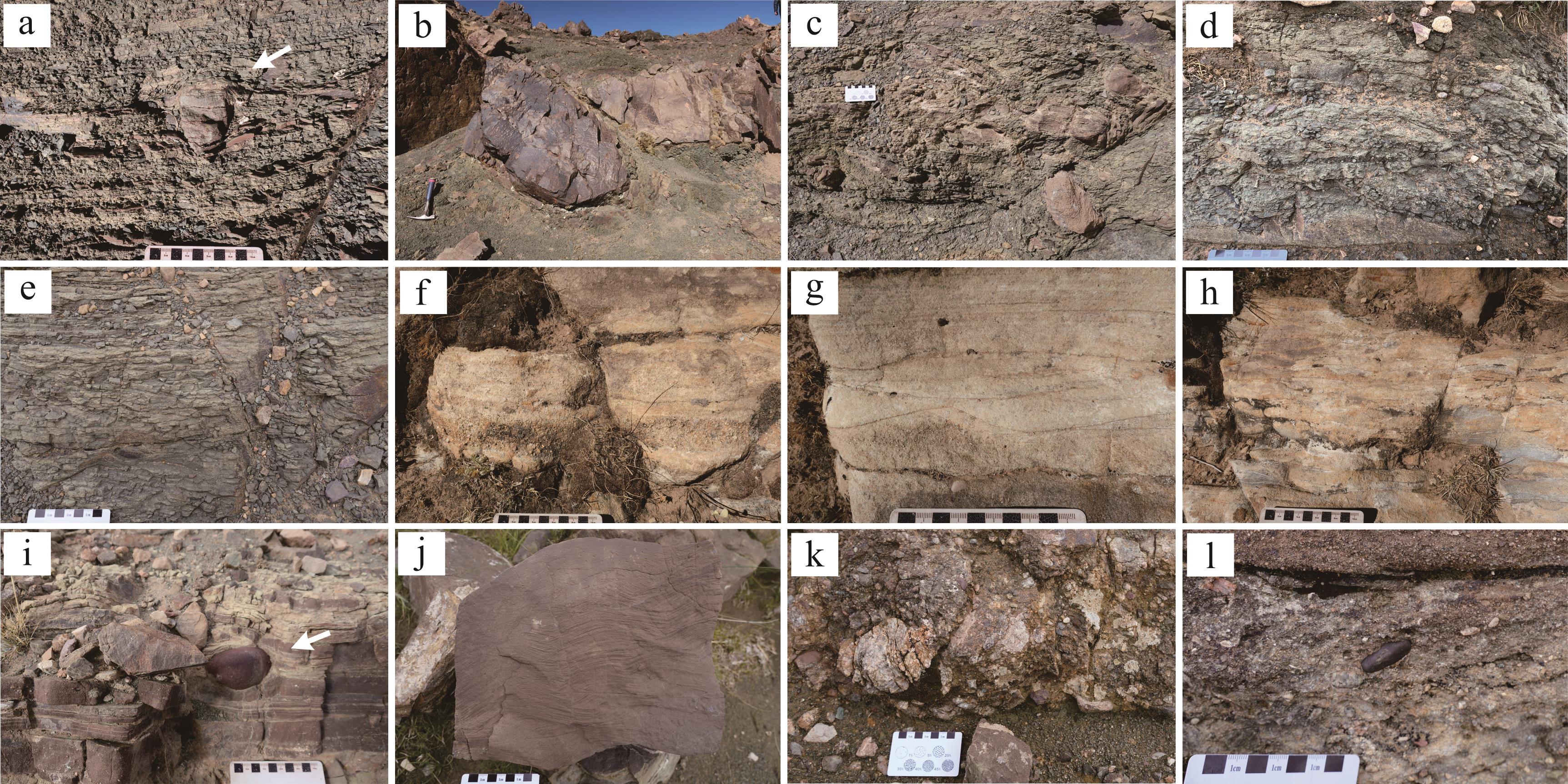

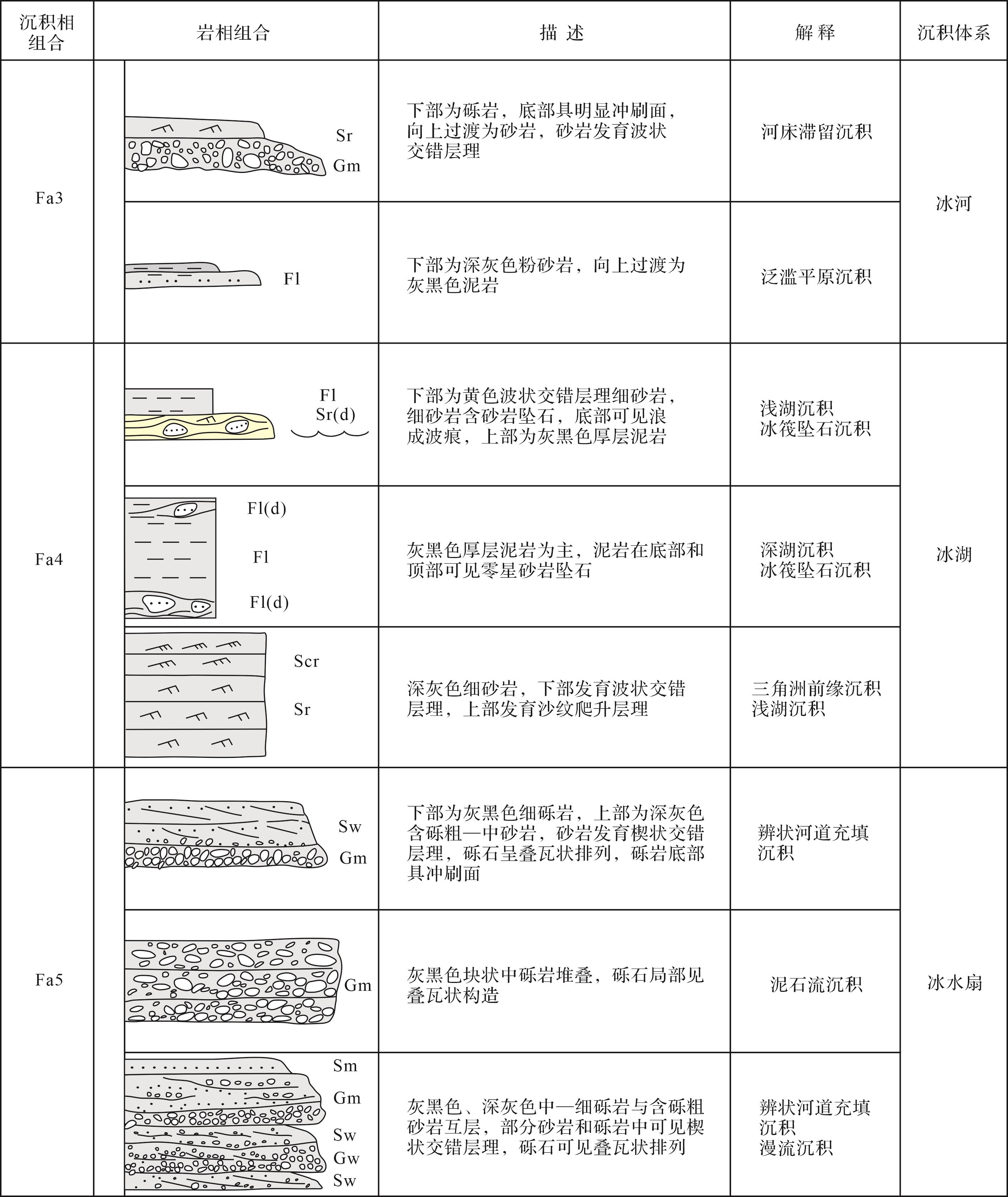

通过对研究区拉嘎组实测剖面冰期发育层位的沉积学分析,共划分出了20种主要岩相类型(表1)。

相代码 岩相类型 描述 解释 Gm 颗粒支撑块状砾岩 深灰色、灰黑色块状砾岩,砾径0.5~10.0 cm,砾石分选较差,磨圆较好,多呈次圆状,颗粒支撑,砂质充填,砾石成分主要有花岗岩、石英岩、石英砂岩、灰岩,岩层中局部可见叠瓦状排列砾石,底部常见冲刷面 泥石流沉积、辫状河道充填沉积、心滩沉积、边滩沉积、漫流沉积、滨海海滩沉积、辨状河河床滞留沉积、纵向沙坝沉积 Gw 楔状交错层理砾岩 深灰色、灰黑色中—厚层、块状砾岩,砾径0.5~5.0 cm,砾石分选一般,磨圆较好,多呈次圆状,颗粒支撑,砾石成分复杂,楔状交错层理发育 心滩沉积、点沙坝沉积、辨状河道充填沉积、高能河道水流沉积 Sm 块状砂岩 灰黄色、灰黑色块状中—粗砂岩,颗粒分选一般,磨圆一般,多呈次棱角状或次圆状,块状构造。部分砂岩底部可见冲刷面 漫流沉积、三角洲前缘水下分流河道沉积、河口坝沉积、洪水沉积 St 槽状交错层理砂岩 黄色中层、块状中—粗砂岩,颗粒分选较好,磨圆较好,呈次圆状。小型、大—中型槽状交错层理发育,部分砂岩底部可见槽形冲刷面,且常含有泥砾 心滩沉积、河流边滩沉积、辨状河道沙坝沉积、三角洲平原分流河道沉积、三角洲前缘水下分流河道沉积 Sp 平行层理砂岩 黄色中层细砂岩,颗粒分选较好,磨圆较好,呈次圆状,平行层理发育 潮汐通道沉积、心滩沉积、湖岸沉积、河流天然堤沉积、河口坝沉积、后滨沉积 Sr 波状交错层理砂岩 灰黑色、灰黄色中层细—中砂岩,颗粒分选一般,磨圆较好,呈次圆状,波状交错层理发育 滨外陆棚沉积、滨浅湖沉积、河漫滩沉积、三角洲前缘水下分流河道沉积、沙坪沉积 Sr(d) 含坠石波状交错层理砂岩 灰黄色中层细砂岩,波状交错层理发育,夹有砂岩坠石 滨浅湖沉积、冰筏坠石沉积 Sd 软沉积变形砂岩 灰黄色、深灰色中层中—细粒砂岩,颗粒分选一般,磨圆较好,呈次圆状,软沉积变形发育 心滩沉积、冰底沉积、河流堤岸沉积、三角洲前缘沉积、近滨下部沉积 Sl 低角度交错层理砂岩 灰黄色中层细砂岩,颗粒分选较好,磨圆度一般,呈次棱角状或次圆状,低角度交错层理发育 心滩沉积、后滨沉积、辨状河河道沙坝沉积、三角洲平原分流河道沉积、沙坪沉积、决口扇沉积 Sw 楔状交错层理砂岩 黄色、深灰色中—厚层、块状中—粗砂岩,颗粒分选一般,磨圆较好,呈次圆状,中型、大型楔状交错层理发育 三角洲前缘水下分流河道沉积、河口沙坝沉积、河道沙坝沉积、障壁浅滩沉积、点沙坝沉积、心滩沉积、滨浅湖沉积、近滨上部沉积 Scr 沙纹爬升层理砂岩 深灰色块状细砂岩,颗粒分选一般,磨圆较好,呈次圆状,沙纹爬升层理发育 河流堤岸沉积、三角洲前缘席状砂沉积、浅湖沉积 Fl 水平层理粉砂岩、泥岩 灰绿色、灰黑色薄—厚层泥岩、薄—中层粉砂岩,水平层理发育,可见虫迹 过渡带沉积、三角洲前缘沉积、深湖沉积、泥坪沉积、潟湖沉积、决口扇沉积、泛滥盆地沉积 Fl(d) 含坠石粉砂岩、泥岩 灰黑色、灰绿色厚层泥岩、薄—中层粉砂岩,岩层夹有冰筏坠石,坠石岩性为钙质细—中砂岩和灰岩坠石,部分砂岩坠石中含砾。泥岩、粉砂岩可见水平层理 深湖沉积、冰筏沉积、滨外陆棚沉积、过渡带沉积 Dmm 块状冰碛岩 灰绿色、灰黄色、灰黑色块状冰碛岩,岩石多为砾砂状结构,砾石分选较差,磨圆一般,呈次棱角状或次圆状,砾石成分复杂。基质支撑,基质主要为中砂岩、细砂岩、粉砂岩 变形碛 Dmm(r) 块状含巨型叠瓦岩块冰碛岩 灰绿色块状冰碛岩,含有多个巨型岩块。巨型岩块整体分选较差,磨圆较好,多呈次圆状,整体呈叠瓦状排列,岩块岩性主要为砂岩,其次为灰岩和花岗岩。巨型岩块嵌入泥岩、粉砂岩基质中,并引起基质褶皱变形 构造碛 Dmm(c) 块状变形冰碛岩 灰绿色块状冰碛岩,软沉积变形发育 构造碛 Dmm(s) 块状含岩块冰碛岩 灰绿色块状冰碛岩,含有零星孤立的岩块,岩块岩性主要为砂岩,少部分为砾岩、花岗岩 变形碛 Dms 平行层状、弱层状冰碛岩 灰绿色、灰黄色厚层冰碛岩,砾石分选较差,磨圆一般,呈次棱角状或次圆状,砾石成分复杂。基质支撑,基质通常为中—粗砂岩,基质中可见腕足类生物化石 变形碛 Dms(r) 再沉积平行层状、弱层状冰碛岩 灰绿色厚层冰碛岩,冰碛岩包含砂砾岩和极少的花岗岩冰筏碎屑,以及高含量的较大碎屑岩块,岩块成分以石英砂岩为主,少部分为花岗岩 变形碛 Dms(c) 平行层状、弱层状变形冰碛岩 灰黑色再沉积厚层冰碛岩,含有较大的岩块,成分以石英砂岩为主,少部分为花岗岩,基质中显示受水流活动改造的证据,如波状交错层理、软沉积变形 构造碛 Table 1. Lithofacies code of measured section in Xainza area

(1) 颗粒支撑块状砾岩相(Gm):主要发育于拉嘎组上部,岩相厚1~3 m,由深灰色、灰黑色块状砾岩组成,岩相侧向上断断续续出露,延伸大于30 m,呈楔状或板状体产出,通常与砂岩、冰碛岩有突变或渐变的界面,底部常见冲刷面或侵蚀界面。这种岩相通常是由于细粒物质被水流带走,只剩下较粗的颗粒堆积,反映了湿润型冲积扇根部—中部的高密度泥石流沉积[54,58,60],或者是近源河流下快速堆积作用形成的河床底部滞留沉积[52⁃54,61⁃63]。

(2) 楔状交错层理砾岩相(Gw):主要发育于拉嘎组上部,岩相厚0.2~1 m,由深灰色、灰黑色中—厚层、块状砾岩组成,砾岩可见楔状交错层理,岩相侧向延伸相对较短,最短仅2 m。该岩相呈楔状或板状产出,与楔状交错层理砂岩或块状砾岩渐变过渡,接触面相对平直或略有起伏。这种岩相通常指示辫状河河道和心滩砾岩沉积环境或者曲流河河道和边滩沉积环境[54,62,64],反映了辨状河道冲刷充填沉积[52⁃53,57,65]。

(3) 块状砂岩相(Sm):发育于拉嘎组上部,岩相厚度约1 m,岩性主要为灰黄色、灰黑色块状中—粗砂岩,部分砂岩含砾较多,岩相侧向延伸普遍小于20 m。该岩相多与泥岩、交错层理砂岩、冰碛岩相对平直接触,接触面略微起伏,拉嘎组顶部的块状砂岩则呈楔状或透镜状夹于砾岩之中。该岩相常常反映高流态下砂质沉积物快速搬运、卸载、堆积的过程[53,55,63,66⁃68],或者生物对原生层理的完全破坏。

(4) 槽状交错层理砂岩相(St):发育于拉嘎组下部和上部,岩相厚度变化较大,约50 cm~7 m范围内,岩性主要为黄色、灰黑色中层、块状中—粗砂岩,部分槽状交错层理砂岩底部含砾,可见槽形冲刷面。小型槽状交错层理砂岩相侧向延伸较短,长度约1 m,大—中型槽状交错层理砂岩相延伸较长,最大可达30 m。该岩相通常与交错层理砂岩或冰碛岩的接触面起伏不平或少部分呈楔状或透镜状夹于砂岩之中。槽状交错层理砂岩通常是由于不同规模的不对称新月形或舌形床沙形体迁移或者河道涡流反复运动造成的[55,66,69⁃72],反映了低流态下牵引流沉积的特征,为辫状河水下沙丘下切、迁移、充填的产物[52⁃53,65,68]。

(5) 平行层理砂岩相(Sp):仅在拉嘎组上部可见,岩相厚0.5~1 m,岩性为黄色中厚层细砂岩,岩相在地表出露较差,目测侧向延伸最大可达25 m,呈楔状或板状产出,与上下部的交错层理砂岩或泥岩的接触面相对平直。该岩相反映了河道高流态下水浅流急的平坦床沙环境[52,60,63,72],属于辫状河高流态面状层流沉积[65⁃66]。

(6) 波状交错层理砂岩相(Sr):发育于拉嘎组上部和下部,岩相厚0.5~2.0 m,主要由黄色、灰黑色中层细—中砂岩组成,呈板状或楔状产出,侧向延伸最大可达20 m。该岩相与其他交错层理砂岩、砾岩连续变化,或与泥岩有突变界面,接触面相对平直,偶有起伏,呈透镜状产出则夹于中—厚层交错层理砂岩之中。此岩相反映了低流态下水中的动荡环境[73],主要由单向水流造成浪成沙波迁移形成[52⁃53,66]。

(7) 含坠石波状交错层理砂岩相(Sr(d)):发育于拉嘎组上部,岩相厚约0.5~2.0 m,岩性为灰黄色中层细砂岩,砂岩中夹坠石,坠石岩性主要为砂岩,坠石大小不一,其下部纹层翘曲,上部纹层绕过坠石生长。该岩相侧向出露较好,延伸长度大于30 m,其上部被泥岩覆盖,下部为楔状交错层理砂岩或块状冰碛岩,接触面略微起伏。这种岩相反映了冰川消融,冰筏所包含的碎屑颗粒坠入水下正在迁移的沙波之中。

(8) 软沉积变形砂岩相(Sd):发育于拉嘎组上部,岩相厚1~2 m,岩性主要为灰黄色、深灰色中层细—中砂岩,发育以褶皱变形为主的软沉积变形构造,侧向延伸较短,长1~2 m。该岩相常与楔状、波状、槽状交错层理砂岩伴生,界面上连续过渡。这类岩相通常指示了沉积物在不稳定情况下发生变形,多是在快速堆积时由于流水或垮塌作用造成的[53],常出现在河流堤岸、三角洲前缘、大陆斜坡等环境中。

(9) 低角度交错层理砂岩相(Sl):发育于拉嘎组上部,岩相厚度介于0.5~1.0 m,主要由灰黄色中层细砂岩组成,侧向延伸有限,最大延伸长度约5 m,该岩相常呈透镜状夹于交错层理砂岩之间,底部可见冲刷面。这类岩相反映了水下低流态环境和高流态环境之间的过渡区中沙浪的迁移[52,54,66,69,72]。

(10) 楔状交错层理砂岩相(Sw):发育于拉嘎组下部和上部。岩相厚1.0~2.5 m,主要由黄色、深灰色中—厚层、块状中—粗砂岩组成,在部分层位侧向出露情况较差,延伸最短仅3 m。该岩相在地层中与泥岩、冰碛岩、砂岩、砾岩接触,常呈楔状或板状与交错层理砂岩或砾岩连续过渡,或呈透镜状夹于砂砾岩之中,与泥岩或冰碛岩则存在突变界面。这类岩相反映了异向运动的水动力条件或单向水流造成了沙坝的迁移[69],通常指示河流心滩或边滩中低流态条件下充足碎屑物质的侧向加积,或者床沙底形向下游的前积[56,67,72]。

(11) 沙纹爬升层理砂岩相(Scr):发育于拉嘎组顶部,岩相厚度约2 m,岩性为深灰色块状细砂岩,侧向出露较差,延伸仅见约2 m,该岩相与上部块状冰碛岩和下部的波状交错层理细砂岩接触面较为平直。这类岩相是由沙纹向前迁移同时还向上爬叠加积而成,反映了低流态条件、沉积物供应较足、沉积速率较快的环境[72,74]。

(12) 水平层理粉砂岩、泥岩相(Fl):大量发育于拉嘎组上部和下部,岩相厚度变化较大,最厚可达20 m,最薄不足1 m,由灰黑色、灰绿色薄—厚层泥岩、粉砂岩组成,泥岩呈纹层状,粉砂岩多发育水平层理。岩相侧向出露较好,延伸可超过100 m,与砂岩、砾岩、冰碛岩、灰岩均有接触,接触面形态视其他岩石形态而定,既存在平直,也存在起伏不平。这类岩相为静水条件下的悬浮负载[60,66,68],反映了水动力不足、沉积速率缓慢、水体不受外界扰动的环境[75],水平层理和近水平的纹层指示了低流态条件下床沙的迁徙[52,68]。

(13) 含坠石粉砂岩、泥岩相(Fl(d)):主要发育于拉嘎组下部,上部仅零星出露,岩相厚度最大近15 m,最薄仅2 m,由灰黑色、灰绿色薄层泥岩、薄—中层粉砂岩组成,泥岩、粉砂岩中夹有坠石,在不同的层位甚至同一层位中,坠石常常大小各异、分布不均、数量不一。坠石岩性主要为砂岩,其次为灰岩,其下部纹层翘曲,上部纹层绕过坠石生长,具有典型的冰川坠石特征。岩相侧向出露一般,最大延伸可达50 m,被泥岩相包裹,与其连续过渡。这类岩相反映了冰川在消融时,脱离的浮冰所包含的冰筏碎屑颗粒在远端坠入下方较安静的深水环境中[53]。

(14) 块状冰碛岩相(Dmm):大量发育于拉嘎组上部,岩相厚度变化较大,约1~10 m范围内,由灰绿色、灰黄色、灰黑色块状冰碛岩组成,部分层位侧向出露较好,延伸最长可达50 m,多与泥岩、砂砾岩接触,接触面略微起伏。冰碛岩中广泛分布的零散、未分选的碎屑具有剪切结构和弱至中等取向的组构,表明冰下沉积物在冰川侵蚀和搬运过程中发生了变形和再沉积[76],该岩相指示了冰川底部的碎屑快速堆积而形成变形碛[53,77]。

(15) 块状含巨型岩块冰碛岩相(Dmm(r)):发育于拉嘎组下部,岩相厚度约为20 m,由灰绿色块状冰碛岩组成。岩层中含有较多的巨型岩块,岩块表面可见冰川擦痕。岩块分选较差,最大的岩块长4.35 m、宽19.42 m、高4.54 m,最小的岩块长0.80 m、宽2.90 m、高1.35 m,岩块外形呈次圆球状,整体呈叠瓦状排列,分布较广泛,侧向延伸近1 km。岩块岩性主要为砂岩,仅极少数为花岗岩和灰岩,表面可见擦痕和雁列张节理。岩块出露于地表,嵌入在灰绿色泥岩、粉砂岩基质中,由于受冰川推覆应力而引起下部粉砂、泥岩基质发生褶皱变形[76,78]。该岩相整体与泥岩、含泥灰岩结核的泥岩呈连续过渡。这类岩相反映了冰川携带巨型岩块运动引起冰底的构造变形,同时岩块与冰底碎屑一起快速堆积形成构造碛。

(16) 块状变形冰碛岩相(Dmm(c)):仅在拉嘎组上部有一处可见,岩相厚度约1 m,由灰绿色块状冰碛岩组成,侧向延伸不足1 m,冰碛岩中可见软沉积变形构造,与块状冰碛岩伴生,上下部为泥岩。变形构造是冰下沉积物发生黏性变形的结果[79],该岩相反映了冰底碎屑在快速堆积时受到融化水流的牵引改造作用[53],属于冰底环境下的构造碛。

(17) 块状含砂岩块冰碛岩相(Dmm(s)):在拉嘎组上部和下部各有一处可见,岩相厚度介于5~7 m,由灰绿色块状冰碛岩组成,冰碛岩中含有分选较差、无规则排列的砂岩块,岩块呈次圆球状,表面多风化破碎,最小砂岩块长轴约0.7 m,最大砂岩块长轴约3 m,侧向出露一般,延伸可达10 m,与砂岩、泥岩或粉砂岩的接触面略微起伏。该岩相反映了受冰川作用较强的环境,指示了冰底岩石受冰川改造发生变形破碎和冰底碎屑经短距离搬运,且未经持续研磨和压实而快速堆积的变形碛[76]。

(18) 平行层状、弱层状冰碛岩相(Dms):发育于拉嘎组下部和上部,岩相厚7~15 m,由灰绿色厚层冰碛岩组成,侧向分布广泛,延伸距离超过100 m,与交错层理砂岩、泥岩、粉砂岩接触,接触面起伏不平。该岩相反映了冰川近岸水下卸载冰底碎屑,碎屑流在冰川接地区堆积成岩[76],或者冰川融水加强,导致冰底边缘的块状冰碛物在堆积过程受流水影响而形成成层的变形碛[53,59,77]。

(19) 再沉积平行层状、弱层状冰碛岩相(Dms(r)):发育于拉嘎组下部,岩相厚度介于8~15 m,主要由灰绿色中—厚层冰碛岩组成,侧向延伸距离约100 m,多与交错层理砂岩、泥岩接触,接触面轻微起伏。冰碛岩中包含有砂砾岩和极少的花岗岩冰筏碎屑,碎屑多呈次圆球状,分布不均、大小不一,其下部纹层翘曲,上部纹层绕过坠石生长,具有典型的冰筏碎屑坠入水下冰碛物中的特点[53]。此外,冰碛岩中还可见高含量的较大碎屑岩块,岩块成分以石英砂岩为主,少部分为花岗岩。该岩相反映了在接地区斜坡上,冰底前缘冰碛物与冰川融水沉积物或滑塌沉积物叠合,同时冰川释放碎屑进入水体中受流水影响成层的冰碛物这一现象[76]。

(20) 平行层状、弱层状变形冰碛岩相(Dms(c)):发育于拉嘎组上部,岩相厚度约为10 m,由灰黑色厚层冰碛岩组成,侧向分布广泛,延伸距离超过50 m。冰碛岩中含有较大的岩块,成分以石英砂岩为主,少部分为花岗岩,基质中显示受水流活动改造的证据,如波状交错层理、软沉积变形。与块状冰碛岩、交错层理砂岩的接触面略有起伏。该岩相反映了块状冰碛物在快速堆积过程中不稳定,被流水牵引力二次改造或发生了垮塌变形[53,76],属于冰底环境下的构造碛。

-

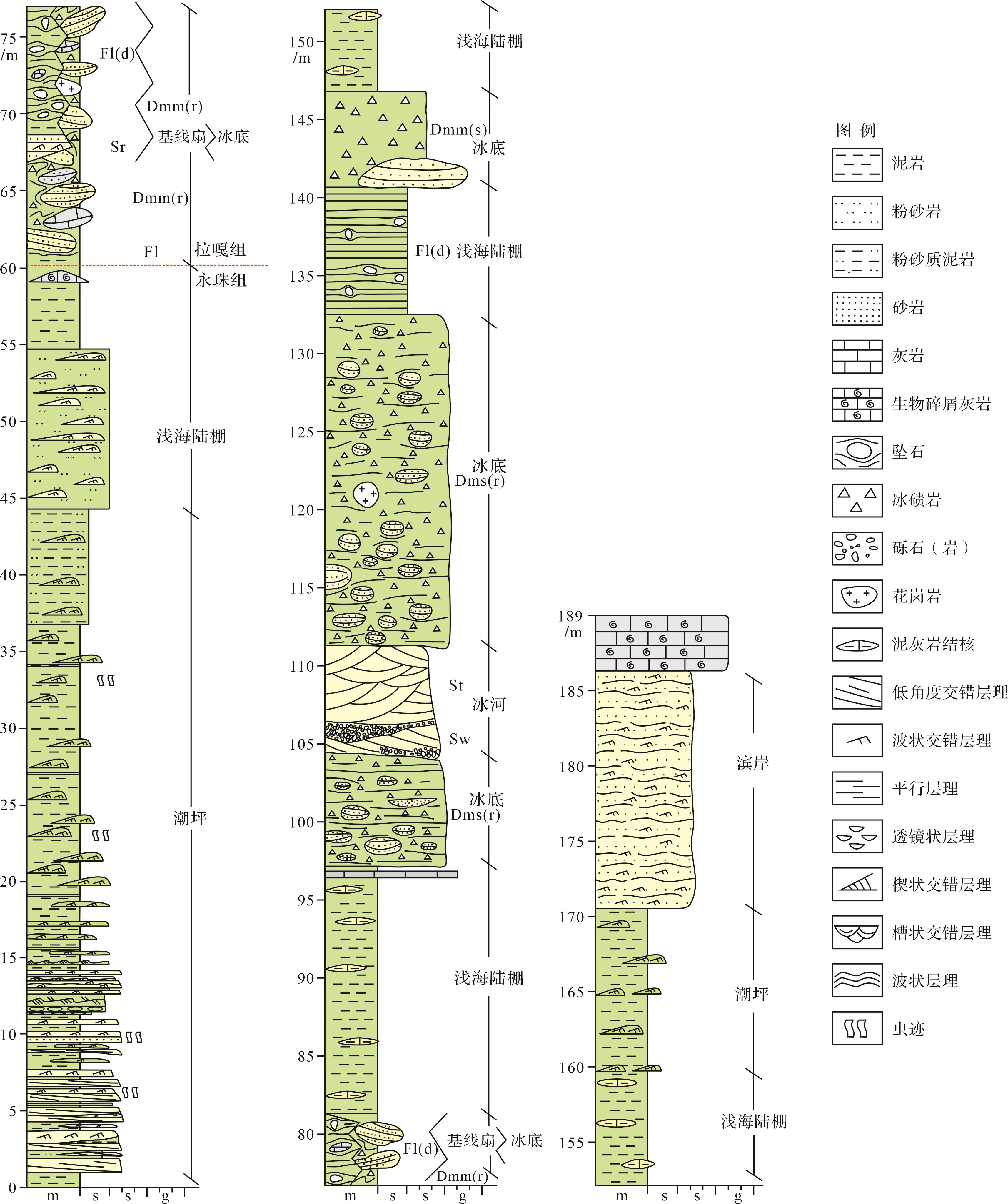

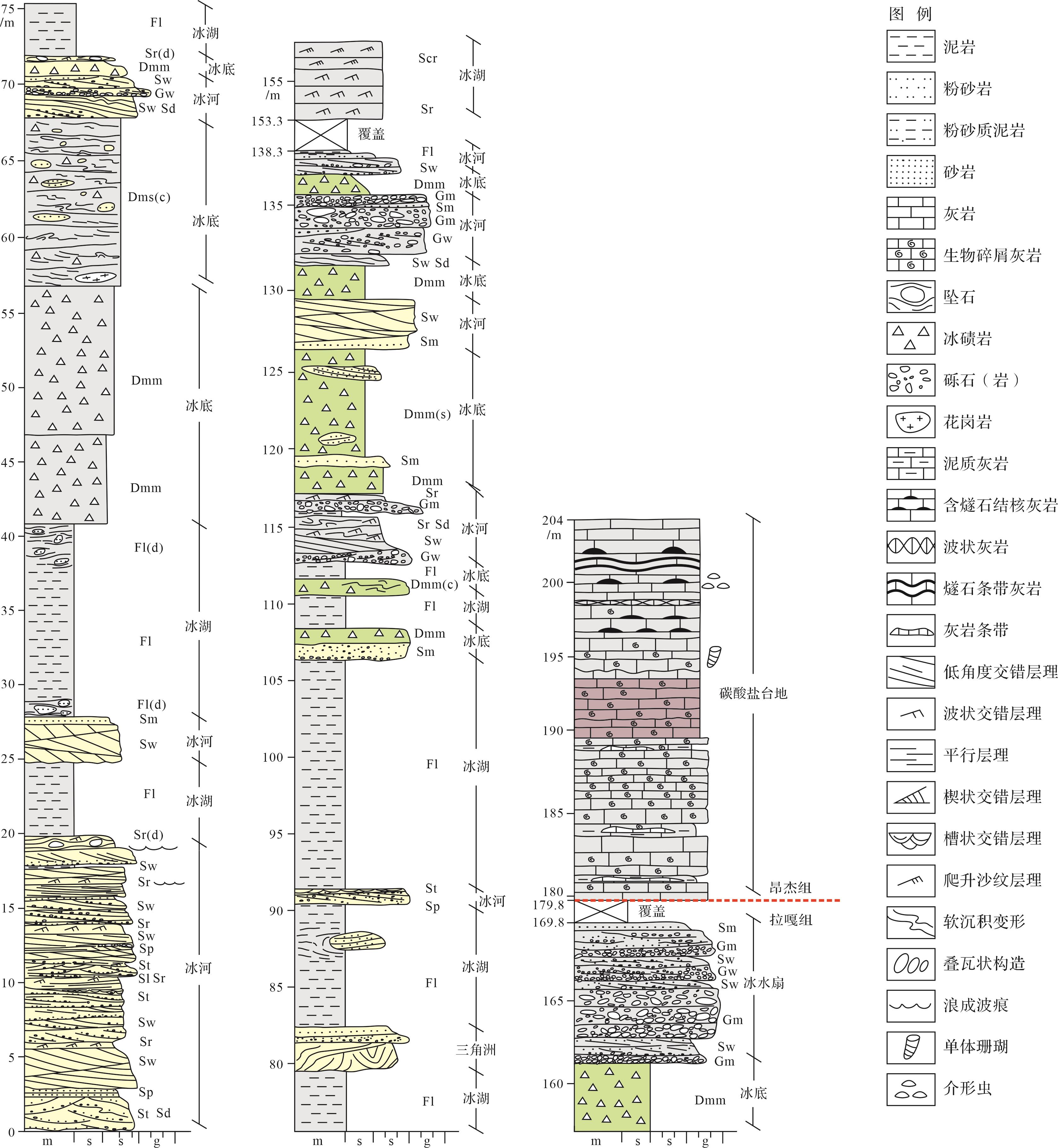

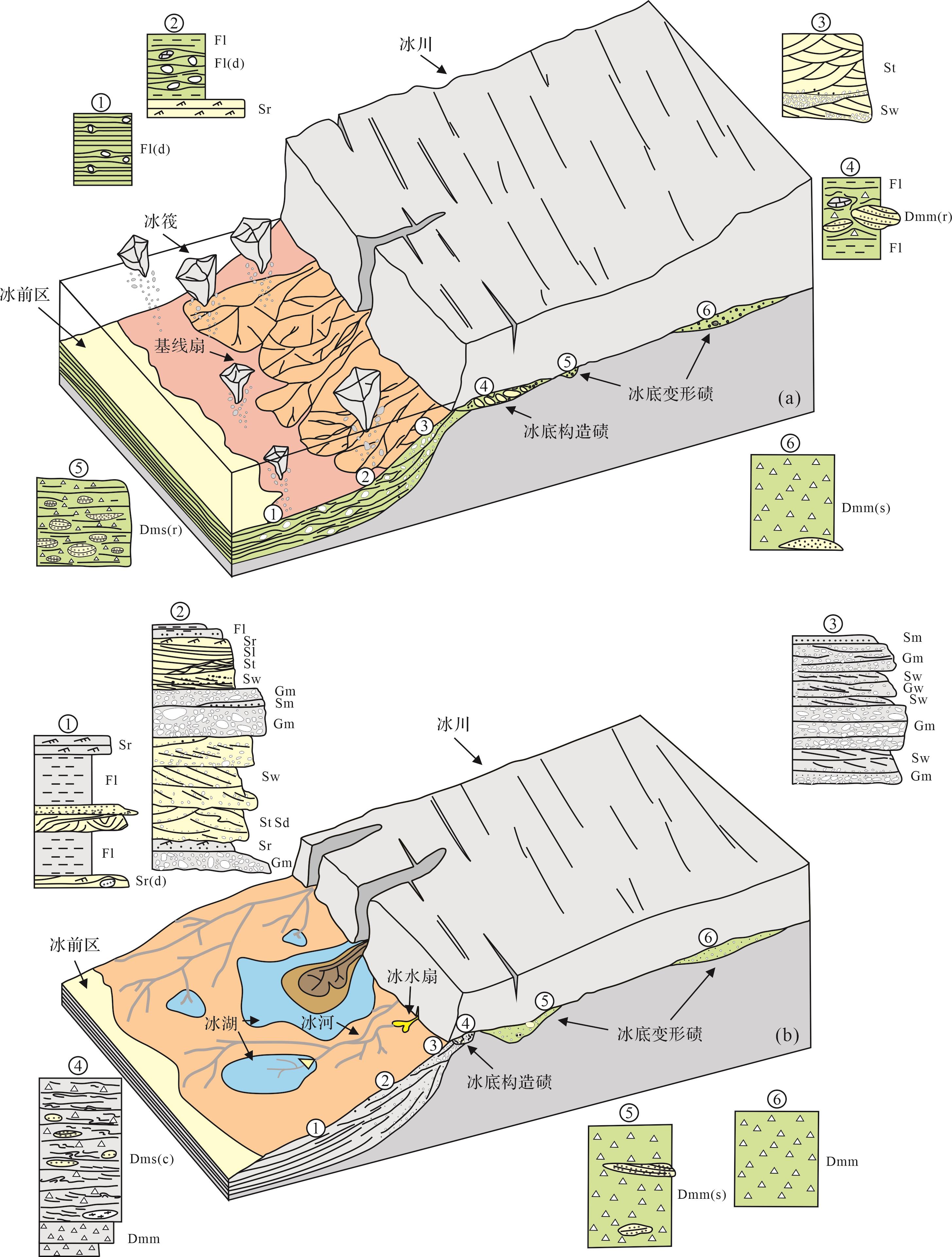

根据岩相类型及其空间相互关系,结合冰期层位特征,本研究共划分出16类典型岩相组合,识别出5类沉积体系(图3)。综合分析岩相和岩相组合特征,本文认为拉嘎组的沉积物组合为正常的滨浅海碎屑岩和受近岸—陆棚冰海环境影响的冰水沉积,与冰期有关的沉积环境主要有浅海陆棚、基线扇、冰底、冰河、冰湖、冰水扇这六类(图4,5),存在多次海平面波动,六类沉积环境详细描述如下。

Figure 3. Typical sedimentary facies association and lithofacies combinations of glacial layers in the measured section of the Xainza area

浅海陆棚:位于拉嘎组下部,横向分布十分广泛,虽然在多个层位可见,但与冰期相关的沉积相仅有一处,厚度约为7 m。过渡带的冰筏碎屑沉积以含坠石灰绿色薄—中层粉砂岩为特征,坠石岩性为砂岩[80⁃81],由于没有遭受近岸滨海波浪作用及水道牵引流的影响,泥岩、粉砂岩沉积构造以水平层理为特征,但坠石在野外不易识别。

基线扇:位于拉嘎组底部,横向分布十分广泛,沉积相厚度约为15 m。主要由灰绿色薄层泥岩、薄—中层粉砂岩、中层细砂岩组成,泥岩呈纹层状且发育冰筏坠石,坠石岩性主要为砂岩和灰岩,细砂岩可见波状交错层理。楔状的细砂岩体是冰川融水携带砂砾质碎屑从冰下隧道中流出,经过水下斜坡时沉积形成的[82],代表着基线扇近端的沉积。含冰筏坠石的泥岩、粉砂岩属于基线扇体近端到远端的过渡区(图6a),这些冰筏碎屑来自富含沉积物的温基潮水冰川,而不含冰筏坠石的泥岩属于基线扇远端,表明冰川崩解的浮冰在到达基线扇体外围时就已完全消融[82]。

冰底:位于拉嘎组下部和上部,沉积相度变化较大,约在2~30 m范围内。主要由灰绿色、灰黄色、灰黑色块状或平行层状冰碛岩组成。拉嘎组底部的灰绿色块状冰碛岩中含有多个巨型岩块,这些巨型岩块呈叠瓦排列嵌入灰绿色泥岩、粉砂岩基质中(图6b),并引起基质褶皱变形;叠瓦状排列的现象显然是由冰底推覆作用造成的,推进应力还使得岩块下部的粉砂岩、泥岩层发生了褶皱变形[76,78](图6c),这是典型的冰底构造变形现象,最后这些巨型岩块随同冰底碎屑堆积并与下部基质一起成岩。其他块状冰碛岩主要分布在拉嘎组上部(图6d),基质中可见漂砾或岩块,其岩性主要为砂岩,部分冰碛岩基质发育同沉积变形,这是垮塌变形或者冰底内部融水流改造的结果,这一类广泛分布沉积较厚的块状冰碛岩常被解释为冰川底部的沉积[59,80],用来指示冰川作用加强和冰进的过程。常与泥岩或交错层理砂岩接触的平行层状、弱层状冰碛岩(图6e),是由于冰川底部近端处的高能水流对不稳定的块状冰碛物进行改造的结果[83],常反映冰川作用的减弱和冰川融水的加强[53,59],属于冰川底部前缘沉积。

Figure 3. (Continued) Typical sedimentary facies association and lithofacies combinations of glacial layers in the measured section of the Xainza area

冰河:主要位于拉嘎组上部,拉嘎组下部局部发育,各层位沉积相厚度差距较大,最大可达20 m,最小仅约3 m。冰河沉积下部一般由黄色、灰黑色、深灰色细砾岩、含细砾粗砂岩、中砂岩、细砂岩组成,上部为灰黑色泥岩、粉砂岩和深灰色、灰黄色、灰黑色含细砾砂岩,砂岩发育有槽状交错层理、楔状交错层理、低角度交错层理、波状交错层理、局部的软沉积变形和平行层理,该沉积体系为辨状河沉积[54,64,84]。存在冲刷面的透镜状或叠瓦状构造砾岩、含砾砂岩指示河道冲刷后的河床滞留沉积[52,61,65,85](图6f)。下覆含砾砂岩、砂岩常发育楔状交错层理和槽状交错层理(图6g),向上发育小型低角度交错层理、小型波状交错层理和平行层理的砂岩(图6h),指示心滩沉积或河道沙坝沉积[86]。夹于交错层理含砾砂岩中的透镜状小型交错层理砂岩或透镜状砾岩很可能是由于高流态下水流突然加快而在心滩顶部形成的流槽沉积[72,87]。发育模糊不清的楔状或波状交错层理砂岩之上的水平层理粉砂岩和泥岩,属于泛滥平原沉积[88]。砾岩中夹有透镜状砂岩,或含砾砂岩呈楔状体覆盖在砾岩之上,且砾岩局部发育叠瓦状构造,与砂岩均可见楔状交错层理,指示洪水期的高能河道充填沉积[54,57,62]。

冰湖:位于拉嘎组上部,横向分布十分广泛,沉积相厚3~15 m。主要由灰黑色薄层泥岩、灰黑色中层细—中砂岩、深灰色块状细砂岩组成,泥岩呈纹层状且局部层位泥岩中可见砂岩坠石,发育波状交错层理的中层细—中砂岩中也含有砂岩坠石,深灰色块状细砂岩发育沙纹爬升层理和波状交错层理。泥岩覆盖在含有坠石的波状交错层理细砂岩之上(图6i),且波状交错层理细砂岩之下的楔状交错层理中—粗岩顶部可见浪成波痕,反映了浅水环境下的波浪以及与冰川接触时对沉积物的作用,属于受冰川坠石影响的浅湖沉积[89⁃90]。纹层状泥岩分布最为广泛且厚度最大可达15 m,反映了水动力较弱或安静的环境,属于未与冰川接触的深湖环境[84,86,91]。泥岩层顶底零星可见的冰筏坠石,属于冰筏碎屑坠入湖盆底的深湖沉积。夹于厚层泥岩中的块状冰碛岩和砂岩应是在近岸的滨、浅湖环境中受冰川作用而发生的冰底沉积[77]。下部为波状交错层理细砂岩,上部为沙纹爬升层理细砂岩的岩石组合,属于浅湖环境下的三角洲前缘沉积[74,84](图6j)。

冰水扇:位于拉嘎组顶部,在以中—厚层生物碎屑灰岩为代表的碳酸盐台地沉积层之下,横向分布广泛,侧向延伸可达30 m,沉积相厚度约9 m。主要以块状、杂乱的灰黑色砾岩为主(图6k),与深灰色、灰黑色含砾粗—中砂岩互层。下部砾岩可见叠瓦状构造,和砂岩均有楔状交错层理(图6l),上部为中层块状粗砂岩与砾岩互层,构成粗—细旋回。块状、杂乱、分选差、次棱角—次圆状的砾岩与含砾砂岩是由冰川融水喷射流输送到水下融水扇而沉积的,构成冰水扇环境[81],其中扇体下部或中部的泥石流和片状洪水占主导地位。具有颗粒支撑的大砾石的厚层砾岩属于泥石流沉积[85],片状的层状粗砂岩与砾岩互层属于漫流沉积[85,90,92]。具有冲刷基底的叠瓦状砾石可能与辫状河道的纵向沙坝有关,由高能河道流产生[85,90,92⁃93]。夹于砾岩中的楔状交错层理砂岩是辨状河道充填沉积[57⁃58,62,93]。

3.1. 岩相分析

3.2. 岩相组合分析

-

冰川依据其整体发育环境的不同,可分为陆地型冰川和海洋型冰川,同时冰川沉积物又可以出现在一系列不同的亚环境中[89],这些亚环境可以由它们的地貌和相对于冰体的位置来定义,每一种环境都创造了不同的沉积体系,具有其独特的沉积特征,而沉积环境是否受到冰川的影响,取决于对冰碛岩的判断[49]。

研究区冰川演化阶段可分为位于拉嘎组下部的早期演化阶段(剖面1、2)和位于拉嘎组上部的晚期演化阶段(剖面3、4)。通过上述对研究区实测剖面拉嘎组及其上覆和下伏地层的沉积环境的恢复,加之拉嘎组中发育有指示浅海相的苔藓虫等化石[36],可以确定拉萨地块中部的晚古生代冰川位于近岸冰海环境中。其不是正常的海洋型冰川,存在位于低潮带附近的冰墙及延伸至浅海的冰舌及断离的冰筏[83],冰川沉积体系主要分为海相和陆相(图7)。

从上文对岩相、岩相组合的划分,及沉积环境的分析来看,研究区冰底沉积体系指示冰川底部沉积环境,位于海岸或近海环境中。地层保留了块状、平行层状或弱层状冰碛岩,以及代表冰川向海推进过程的含叠瓦排列巨型岩块的冰碛岩。但拉嘎组这些冰期沉积物表面很难见到擦痕,可能是冰川消融发生卸载时在原地或近原地释放碎屑来堆积,使得冰体所承载的碎屑颗粒没有发生明显的相互运动或挤压。基线扇沉积体系指示近岸—陆棚沉积环境,地层中既保存了指示水下位于水下斜坡靠近冰川的楔状砂岩体,同时也保留了切穿正常岩层层理的冰筏坠石等指示冰海沉积的证据。浅海陆棚沉积体系指示浅海陆棚沉积环境,粉砂岩中保存有较多的冰筏坠石,指示远端浮冰或海上冰舌释放冰筏碎屑的作用,反映冰海相沉积特征。冰河和冰湖主要由冰川融水或排水提供水流和沉积物,冰河沉积体系多指示冰缘河流沉积环境,主要由砂岩、含砾砂岩、砾岩组成,岩石普遍发育交错层理,岩石组合也较为丰富多样,具备辨状河沉积的一般特征;冰湖沉积体系指示位于近海的陆上湖泊环境,主要由泥岩,以及砂岩组成,泥岩呈纹层状且分布广泛,砂岩具有爬升沙纹层理、波状交错层理等特征,冰筏坠石的出现与否可指示湖盆与冰川是否接触。冰水扇沉积体系指示冰川边缘的冲积扇环境,以块状、杂乱的砾岩和含砾砂岩为主,可见泥石流沉积、漫流沉积、河道充填沉积等特征,冰水扇的砂砾岩相是由冰川边缘的强大融水喷射流输送到水下融水扇上并沉积形成的[94]。

早期演化阶段,发育于低海拔地区的冰川在潮坪沉积体之上形成并逐渐向海推进,这一运移使得冰川底部对先前海岸附近的灰岩、花岗岩及砂岩巨型岩块产生明显的摩擦、挤压和推移作用,加之海浪不断拍打使其逐步磨圆,最终呈叠瓦状堆积在冰川底部。随后冰川推进到滨岸附近,发生卸载堆积,冰川融水析出的碎屑物质会形成层状、弱层状冰碛岩以及楔状砂岩体,反映冰川消融后沉积物原地或近原地的卸载。此外,漂浮在海上的冰盖或脱离冰盖的冰筏,携带有较多的漂砾及细碎屑物质,这些冰筏碎屑快速卸载,在浅海陆棚陡坡深水地带与粉砂或泥岩沉积混合,形成以坠石沉积为特点的冰海相沉积[77,80]。晚期演化阶段,块状冰碛岩向层状、弱层状冰碛岩转变,最后再向砂泥质沉积的粗—细序列变化,反映了冰进时冰川对先前沉积物强烈的冰川构造化作用到冰退时冰川融水流沉积作用这一过程[77,80,89,95]。冰河沉积环境和冰湖沉积环境主要由冰川融水或排水提供水流和沉积物,冰水扇的砂砾岩相是由冰川边缘的强大融水喷射流输送到水下融水扇并沉积形成的[94]。晚期演化阶段的冰川已较为成熟且逐步走向衰退,冰底、冰河、冰湖沉积环境韵律的频繁出现,暗示该陆地型冰川在研究区经历了多次冷暖事件。拉嘎组顶部和昂杰组的大规模碳酸盐岩沉积则指示该冰川完全消亡,研究区最终恢复为温暖气候背景下的正常滨浅海沉积。

-

本文利用冰川层序地层方法来分析剖面垂向上沉积序列的变化趋势,识别研究区早期演化阶段和晚期演化阶段的冰进—冰退旋回。早期演化阶段,冰川旋回层序位于海洋环境中,冰底构造碛或变形碛代表着冰进过程,基线扇中的含冰筏坠石泥岩或粉砂岩,以及冰河的含砾砂岩或砂岩则代表着冰退过程。在冰期到间冰期的转变过程中,大量冰川融水进入海洋导致海平面的快速上升[96]。晚期演化阶段,冰川旋回层序则位于陆相环境中,从块状冰碛岩到层状、弱层状冰碛岩,再到整体粒度细化的砂岩、泥岩这一垂向变化,说明冰川体量逐渐变小,气候逐渐变暖,冰川持续消退直至完全消融。块状冰碛岩与指示河流的砂砾岩韵律,则说明多次小规模冰期—间冰期的出现。在拉嘎组上部,可识别出一次特殊的冰期,冰川融水携带的大量泥沙砾石形成冰水扇环境覆盖在冰底环境之上,而拉嘎组顶部和昂杰组中下部约50 m的中—厚层灰岩则恰好位于冰水扇沉积之上,说明这一次的冰水扇沉积代表研究区气候变暖和晚古生代冰期的结束。冰川融化使得海平面上升,海侵加剧,因此,研究区开始恢复为温暖气候背景下的正常滨浅海沉积。总体上,拉嘎组在早期演化阶段和晚期演化阶段均可划分出较多的小冰期—间冰期沉积序列,佐证了晚古生代冰期存在过多次小规模的冰期事件,发生了多次小规模的冷—暖气候变化[11,15⁃16,18⁃19,97⁃98]。

冰海环境中与冰川有关的沉积物数量的多少不仅与盆地性质有关,而且与冰川的热状态有很大关联,正在解冻的冰川要比完全处于冷冻状态下的冰川所提供的沉积物多的多[36]。通过前文对申扎地区拉嘎组的岩相、岩相组合特征及沉积环境分析,可以发现地层中的沉积物特别是冰期沉积物的数量及类型十分丰富,反映了十分高的沉积速率背景,由此可以判断影响拉萨地块申扎地区的冰川处于解冻或正在解冻的状态中[36]。此外,通过上述对研究区冰期地层垂向上的沉积序列分析,不难看出冰川沉积环境整体由深水区向浅水区的变化,这指示了申扎地区存在海洋型冰川向陆地型冰川的演化,说明了冰川向陆地方向的不断退缩。这种大型冰川由海到陆的退缩与晚石炭世—早二叠世期间全球气候变化息息相关,为此,结合前人对此时期的气候变化研究可以更好理解拉萨地块冰川消融的原因。20世纪90年代,Berner[99]就利用硅酸盐矿物风化的反馈函数来计算CO2水平,建立了过去5.7亿年间大气中的二氧化碳水平的模型,结果显示在晚石炭世—早二叠世大气CO2浓度呈增高趋势。进入21世纪后,也有许多学者为这一时期的气候变化研究做出不小的贡献,如Miller et al.[100]汇编了显生宙各阶段的海平面变化,认为在不同时间尺度,海平面与氧同位素的变化相对应,可以反映百万年尺度上的冰量变化,在宾夕法尼亚亚纪中期—早二叠世,全球海平面上升,冰川总体量减少,与Rosa et al.[11]、Fielding et al.[15]、Rygel et al.[101]发现此时期全球海平面上升及冰川覆盖面积减少的结果一致;Frank[102]汇编了来自俄罗斯、华南、澳大利亚东部、欧美等地的牙形石和腕足类化石稳定碳氧同位素研究,分析发现在晚石炭世—早二叠世,全球大气O2浓度呈降低趋势,大气CO2浓度呈增高趋势,海平面处于上升阶段。上述前人的研究说明在晚石炭世—早二叠世这一阶段,全球大气O2浓度降低、大气CO2浓度增高、海平面上升、冰川总体量降低(图8),此外更直观的海水古温度升高[103]、植物优势种向干旱植被转变[104]等现象,均指示了全球气候整体变暖的趋势。因此,可以认为晚石炭世—早二叠世的全球气候变暖是驱动拉萨地块冰川消融的主要原因。

4.1. 冰川沉积体系

4.2. 对拉萨地块晚古生代冰期的指示意义

-

(1) 根据地层岩石岩性、沉积构造及空间展布等特点,申扎地区晚古生代冰期早期演化阶段可识别出潮坪相、滨岸相、冰川相和浅海陆棚相,冰川相以冰筏坠石和冰底沉积为主;晚期演化阶段中可识别出冰河相、冰湖相、冰川相、冰水扇相和碳酸岩台地相,冰川相以冰底沉积为主。

(2) 通过对拉嘎组冰碛岩特征和沉积序列的综合分析,识别出申扎地区晚古生代冰期存在频繁的冰期—间冰期旋回,说明拉萨地块晚古生代冰期是由多次冰期事件组成的,指示地球在这一时期存在多次的冷—暖气候交替。

(3) 根据冰川层序地层学研究,得出申扎地区拉嘎组中冰川沉积环境由早期海相转变为晚期陆相的结果,说明冰川整体向陆退缩,处于消融状态,反映了全球气候在晚石炭世—早二叠世逐渐变暖的趋势。

(4) 本次研究未能呈现拉萨地块申扎地区拉嘎组整个沉积序列,中间缺少的地层可能保留了其他冰期沉积记录,下一步对研究区完整的拉嘎组沉积序列分析是工作的重点。关于拉萨地块晚古生代冰期的研究较少,前人多聚焦于拉嘎组碎屑锆石U-Pb年代学和生物化石研究,需要加强对晚古生代冰期沉积学的研究,以此恢复拉萨地块晚古生代冰期沉积演化历史。

DownLoad:

DownLoad: