HTML

-

海底麻坑是一种大陆边缘常见的海底地貌,由于流体逸散所致、类似火山口状的海底凹陷,通常发育在海底表面的细粒泥质沉积区域,一般和海底的裂隙、底辟以及海底断层等构造相伴生,对油气田的开采、工程和生产设施产生影响。依据平面的分布形态,划分为孤立麻坑和条带状麻坑两类,呈现近圆形、椭圆形、新月形和串珠形[1⁃3]。1970年,King et al.[3]在加拿大近海大陆架最早发现了海底麻坑,认为可能是流体泄漏造成海底表面细粒沉积地层塌陷,当时并未引起人们重视。1987年,Hovland et al.[4]在北海海底发现了麻坑沉积,并在其沉积物中发现了自生碳酸盐岩胶结物,认为麻坑的形成可能与甲烷渗漏活动有关。Sahling et al.[5]通过对海底麻坑进行取心、观测、采样分析,明确了麻坑的流体来源以及甲烷渗漏数量。近年来随着墨西哥湾“深海地平线”的漏油事故后,引起了研究麻坑的热潮。目前已在北海、西非陆坡、白令海、加拿大西部陆架、墨西哥湾、黑海以及中国南海等海域均发育大量海底麻坑,一般形成于非固结细粒沉积地层的陆坡海底,与海底滑坡具有一定的联系,受控于构造和岩性边界、烟囱以及古水道等[1,4⁃22]。

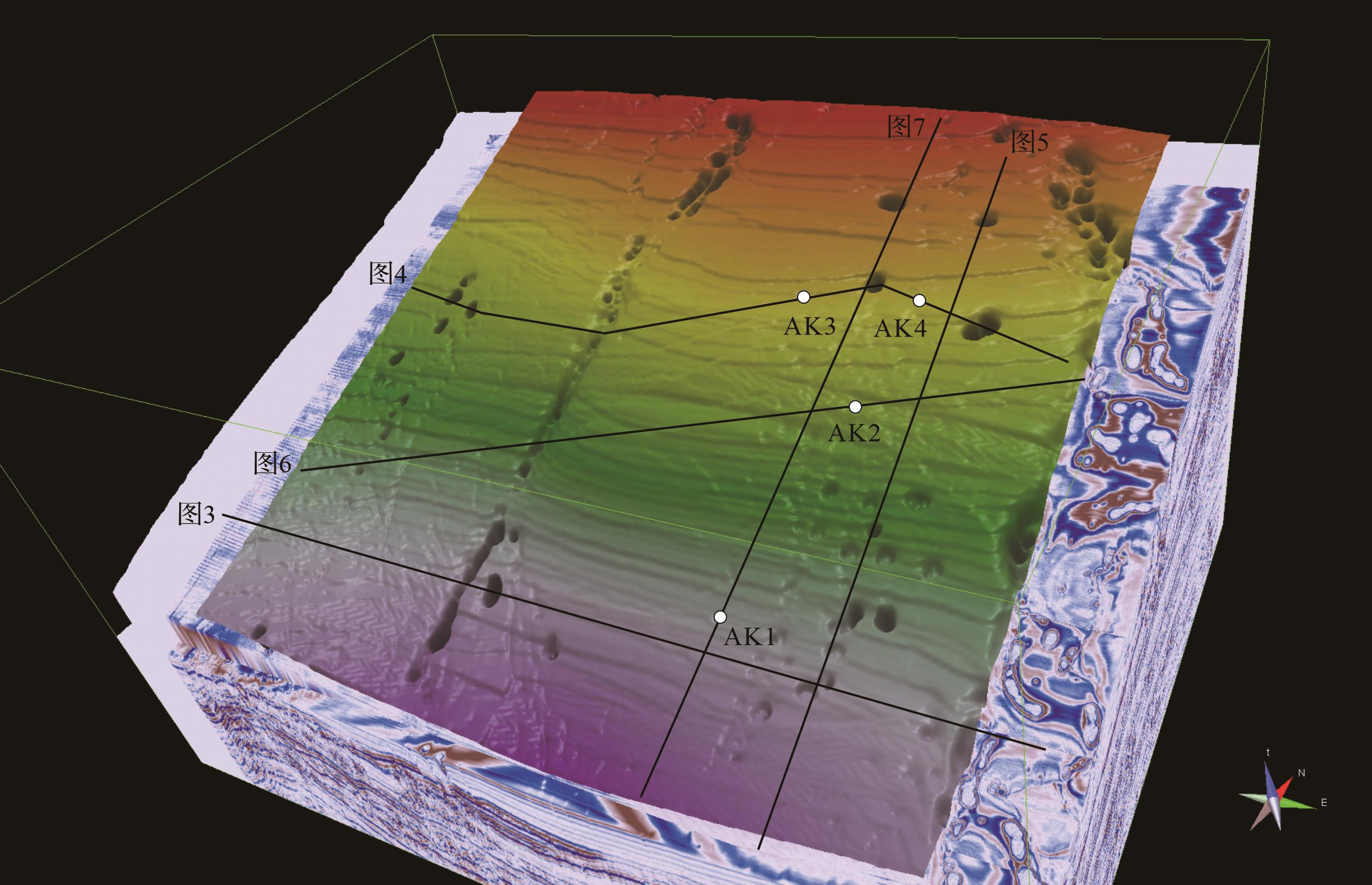

麻坑是海底流体活动的记录和指示,麻坑带常与古水道演化密切相关[2,13⁃14],因而也是浊积体的重要运移通道之一,直接影响着油气勘探开发和海底相关工程设施,麻坑的研究对于海上油气田的开发具有十分重要的意义[6,20⁃21]。本文通过高分辨率三维地震数据以及浅层工程和钻井数据资料的综合分析,对非洲西海岸尼日利亚深水区海底麻坑的特征、成因机制以及研究意义等方面研究,详细论述了海底麻坑的沉积特征,探讨了麻坑的成因机制,建立了麻坑的沉积模式,明确了麻坑的研究意义。

-

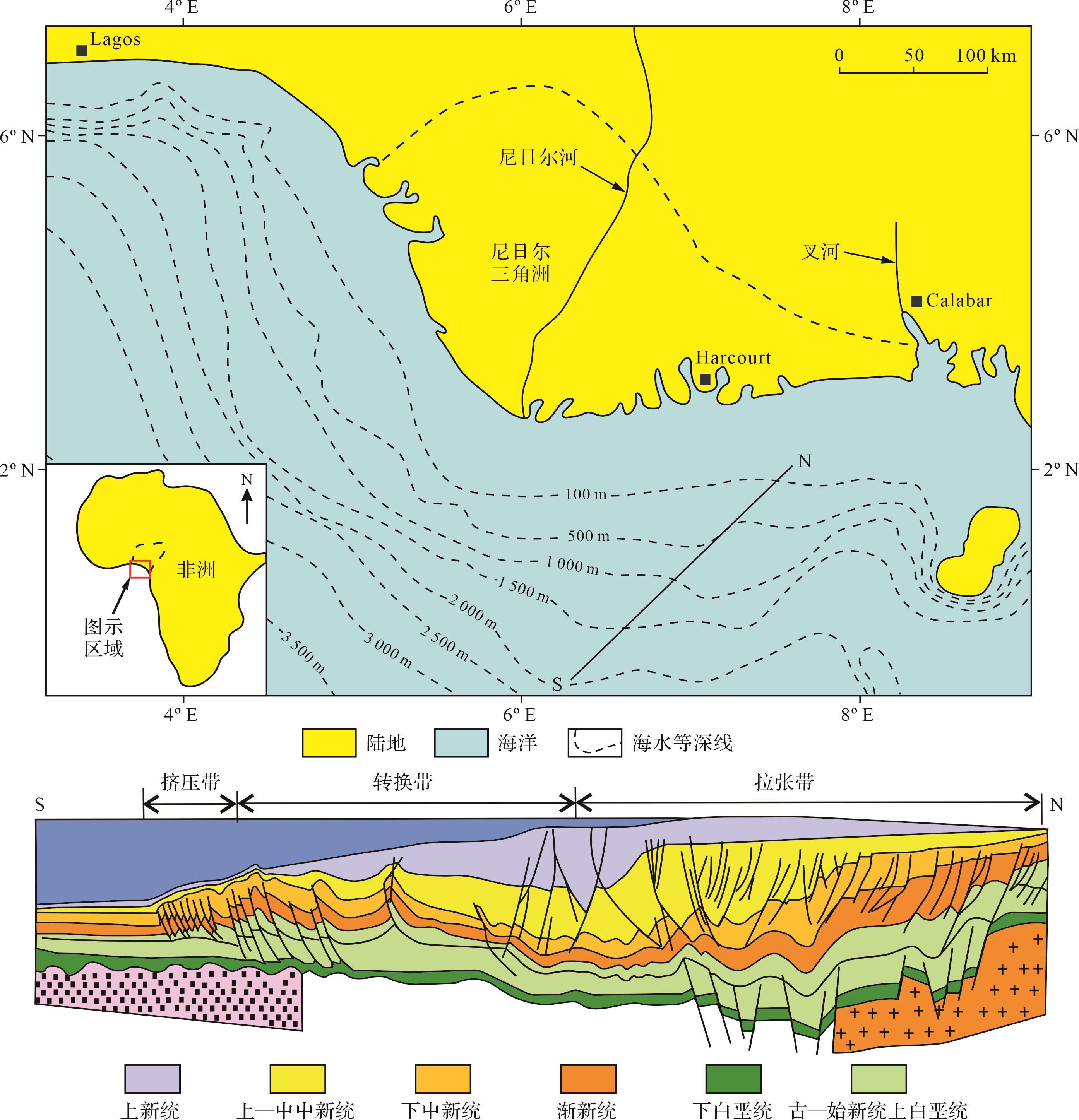

西非海岸盆地是目前世界深水区油气勘探开发的热点区域之一。自1995年以来,在西非海岸盆地深水区(现今水深大于500 m)发现了约180个油气田,总可采储量约为50×108 t[23]。目前,中石油、中石化和中海油等国内石油公司均在西非深水区开展油气的勘探和开发业务[23⁃27]。研究区位于西非盆地的尼日利亚深水区,北部距Harcourt港200 km,油田发现于2000年,油田范围内水深1 300~1 450 m(图1)。

西非盆地形成于白垩系—新近系时期,盆地的基底为早白垩裂陷沉积,盆地边缘发育巨厚的中白垩系—新近系沉积。自南到北,西非盆地发育三个区域构造带(图1),研究区位于区域构造转换带上,其南侧为挤压构造带,发育叠瓦状逆冲断层较为;其北侧为拉张构造带,以铲状断层和滚动背斜为主要特征[23⁃26]。

-

研究区海底麻坑受控于流体的逸散影响,并且还可能受到底流和滑塌作用改造的影响,因此麻坑形态、大小差异较大。平面上有孤立分布和条带状分布,呈现近圆形、椭圆形和新月形以及拉长形(图2)。麻坑的大小变化极大,宽度大多介于10~250 m,深度介于1.0~25.0 m,最大的麻坑宽度为1 500 m,深度为150 m[9]。这与在中国南海北部深水区大量发现的麻坑,平均直径达1 640 m,平均深度达96.7 m规模相当。中国南海西沙附近发现最大的麻坑为3 210 m,最大的深度为165.2 m的麻坑,被认为是迄今为止海底现存比较大的麻坑[12]。西非海底盆地单个麻坑宽度一般介于10~300 m,最大达到1 000 m,面积介于0.2~0.5 km2,麻坑深度介于20~50 m,最大深度达到80 m。依据麻坑的平面分布特征,可以分为孤立状和条带状两种类型。孤立麻坑呈现为相对单一的孤立状分布;条带状麻坑则由多个单一麻坑呈条带状排列聚集而成,麻坑带的长度介于0.5~3.0 km,宽度介于0.5~1.0 km。

-

麻坑普遍发育在松软沉积地层的薄弱带上,剖面上表现为U形或者W形,平面上呈现为圆形、椭圆形、伸长形和新月形,地震表现为杂乱反射特征。依据发育特征和沉积特点分为以下5种沉积类型。

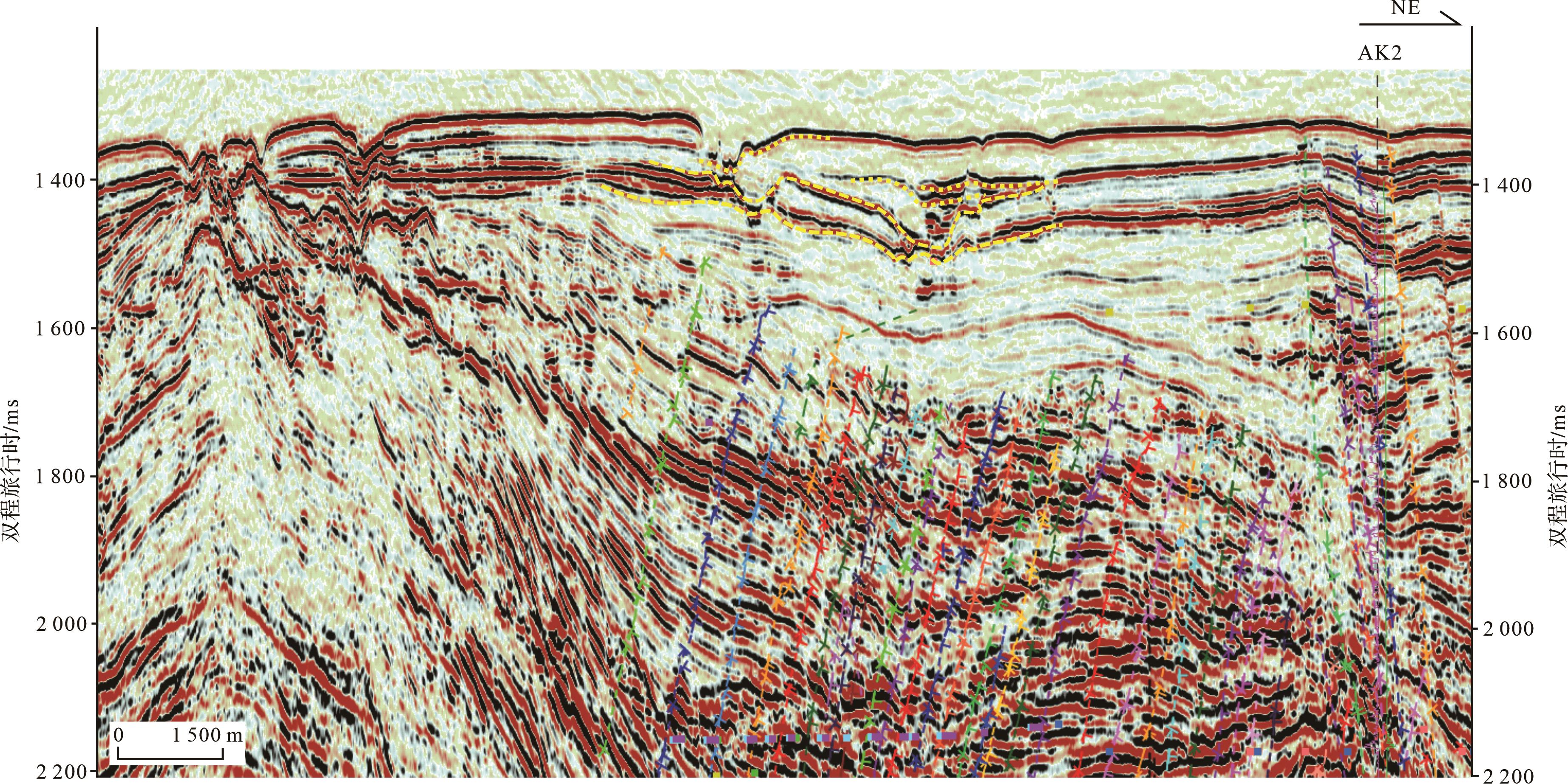

1) 倾斜构造麻坑

该类麻坑一般发育在倾斜构造或倾斜构造带上,在倾斜构造上伴生一些滑塌滚动构造,这可能是由差异压实或滑塌滚动所形成的,这类麻坑一般直接与倾斜构造相连(图3)。这种倾斜构造内部地震表现为杂乱的强反射,表明有滑塌滚动沉积的塑性沉积体,同时沉积体内包含高压的流体,流体会沿倾斜构造向上运移。这种倾斜构造的内部,发育了多套滑塌沉积体,填充结构明显,麻坑直接与下部的滑塌塑性沉积相连。

Figure 3. Inclined structure and sedimentary boundaries of seabed pockmarks near West Africa (profile location in Fig.2)

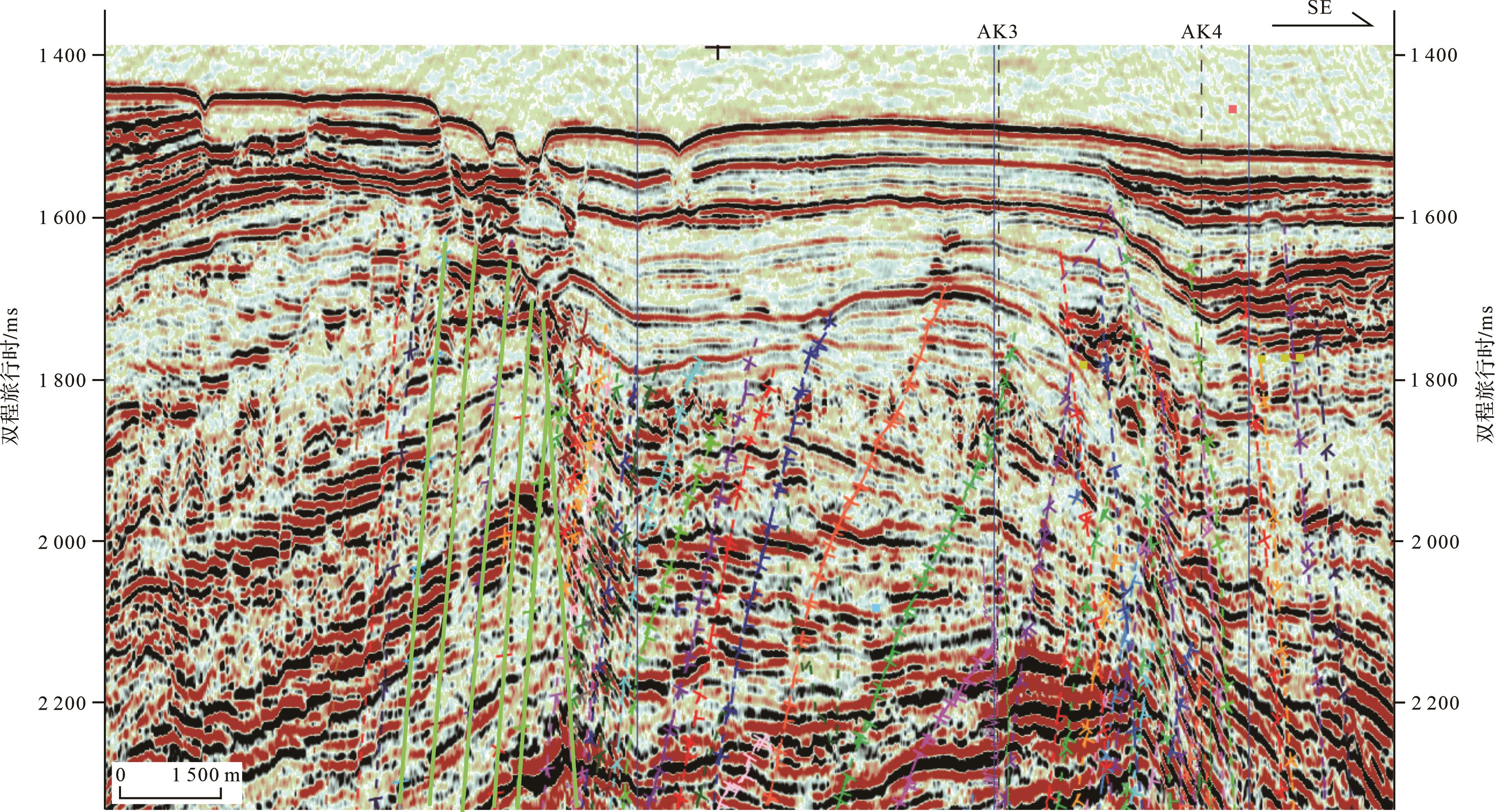

2) 断层麻坑

该类麻坑一般与断层相伴生,断层起到了沟通流体通道的作用。在地震上表现为强振幅、强连续特点,断层穿透水平地层直到麻坑的底部(图4),直接沟通了下部的高压流体。西非A油田断层为花状断层,这直接沟通了海底下部的油藏,使高压的油气沿断层从麻坑中逃逸出来,对井筒及工程设施会造成一定影响,因而在油田开发中工程设施要尽量避开这类区域。花状断层构造内部可见小的“U”型充填构造,内部呈杂乱反射,推测这种小型的填充构造可能是浊积水道,在浊积水道的下部,可见杂乱的弱振幅反射,被认为富含气体或者超高压的孔隙流体。

Figure 4. Seabed flower fault and paleontology-channel pockmarks near West Africa (profile location in Fig.2)

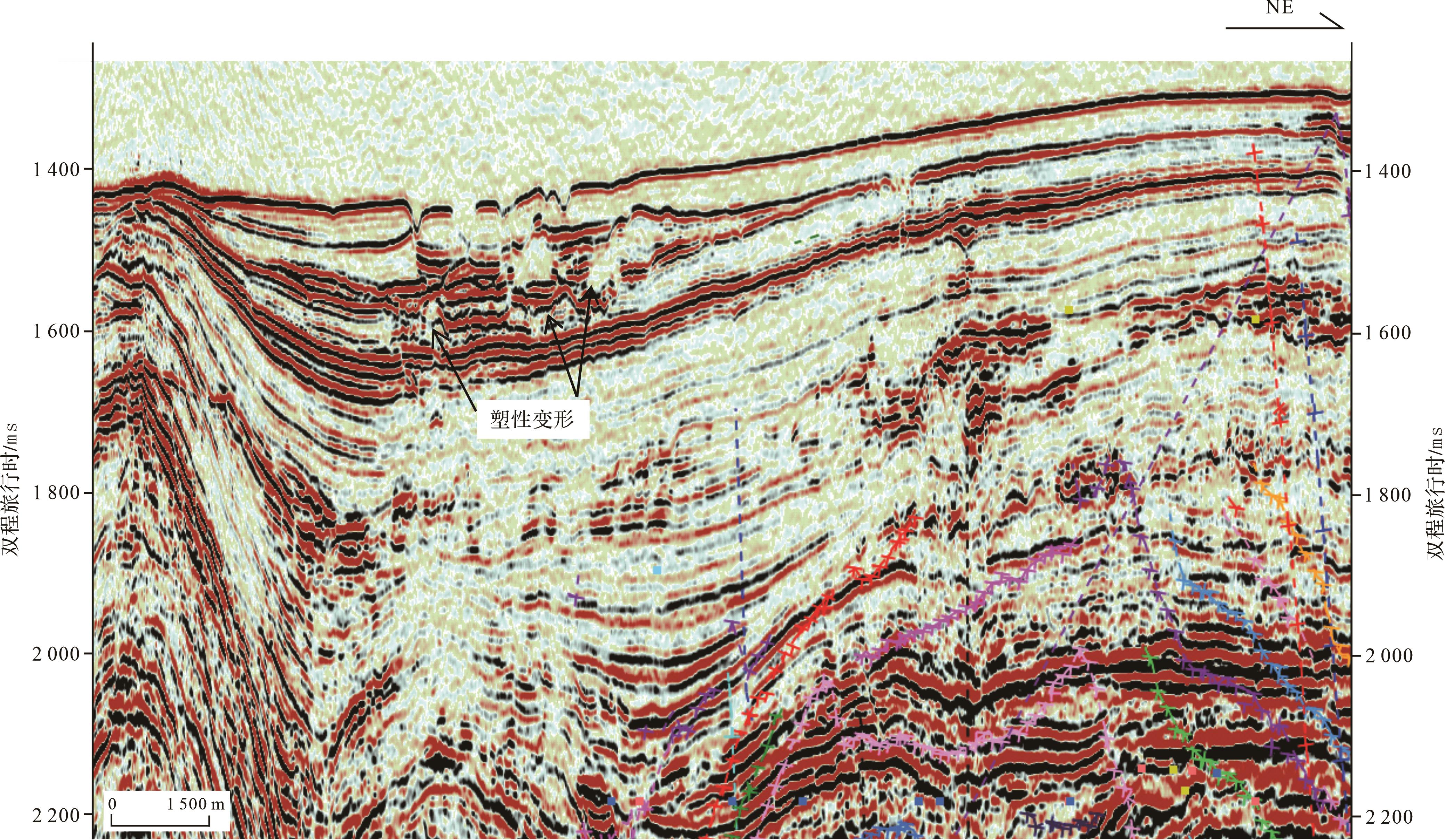

3) 泥火山麻坑

泥火山在地震剖面上表现为通道状的模糊带,通道内部反射杂乱,泥火山顶部地层一般呈现上拱或下陷状。麻坑通过气烟囱与下部地层相连(图5)。泥火山在地震上表现为杂乱的反射特征,呈现出气烟囱状,并且垂向延伸距离较远,直接沟通了海底深部油气田。泥火山通道内弱振幅带的地层有微弱的错断,也表明周围同时有小断层发育。

Figure 5. Mud volcano pockmarks and flower structure pockmarks near West Africa (profile location in Fig.2)

4) 古水道麻坑

麻坑下方具有同相轴下拉振幅增强的特征。麻坑下方地层中见典型的U形,内部呈杂乱强振幅反射特征,宽度达1 000 m,推测为浊积水道(图3,4,6)。由于浊积水道内部储层发育,有利于油气运移聚集,从而导致沉积物与周围海底沉积物之间的波阻抗差异较大,振幅增强,频率降低。Gay et al.[13⁃14]对非洲下刚果盆地研究的过程中也发现该类麻坑沿着古水道呈近线性分布,认为高压流体可能是从古水道的储集体中逃逸渗漏到海底。

5) 沉积边界麻坑

这种麻坑发育在沉积边界与海底相交的位置,由于麻坑与断层相关,导致一侧地层减薄或缺失。地层沿着沉积边界逐渐上超(图3),从图中可以看出沉积边界右侧相对于左侧地层明显多出一套厚层,地震反射表现为强振幅强连续,而右侧则表现为强振幅夹杂杂乱反射,表明发生滚动滑塌沉积。

2.1. 麻坑的基本特征

2.2. 麻坑的地震特征

-

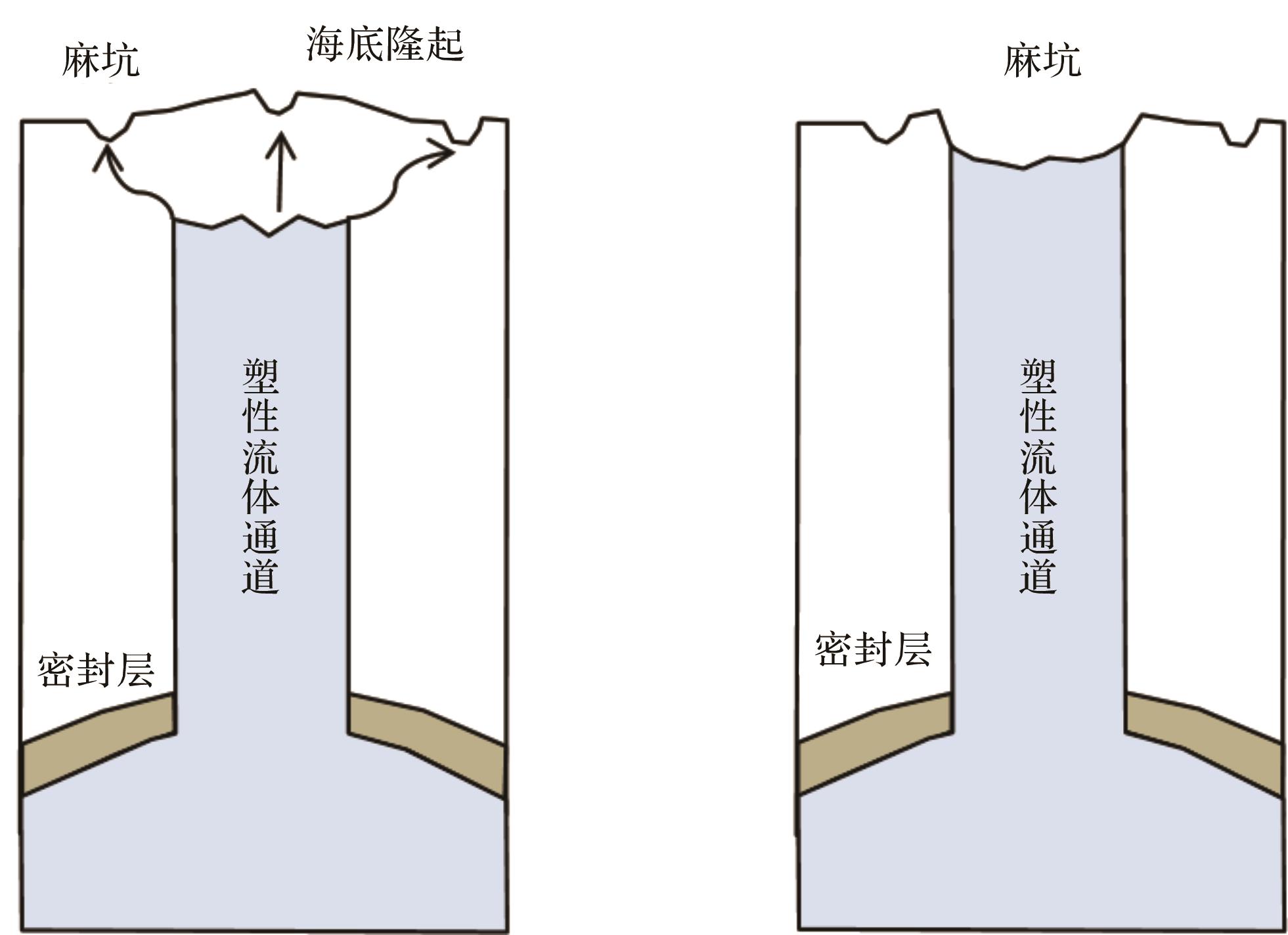

国外学者在许多构造背景下均发现了这种海底构造。麻坑形成初期多为单一孤立状,其形态多呈近圆形、伸长形或椭圆形,随后又会受到海底滑塌或者底流的影响,形成条带状或者形态各异的孤立状,如新月形、伸长形、串珠形等。麻坑被认为是由于下部超高压的塑性流体沿断层面突然喷发出海底所形成,在缓慢的孔隙水和/或气体逸散的背景下被保存下来[16⁃17,21]。深层油气藏或者浅层高压塑性流体沿着海底裂隙或断层通道向上运移,当裂隙或断层中的流体压力大于静水压力和上覆沉积物重力时,流体冲破海底造成表层沉积物剥落而形成。从海底喷溢出的流体主要深层油气资源,或沉积压实形成的孔隙水,也可能是碳水化合物[15]。底流也可能对麻坑的保存和形状的改造起着一定的影响[18⁃19]。

研究区主要存在以下两种成因的麻坑:一种为塑性流体所形成的麻坑。沉积物快速堆积,在外界触发机制下,沉积物沿着古构造斜坡在重力流驱动下,固结的岩层变得松动,接着发生滑动崩塌,沉积物进一步液化,随之沉积物产生滑移而发生重力滑塌和流动,这时岩层破碎,掺杂大量的塑性沉积物变形,随着流体不断注入,破碎岩块体在地震上表现为杂乱强反射(图7)。在海底,这种高压的流体沿断层面挤入上覆沉积层,局部有效应力的减小可能导致流体剧烈的排出,形成向上运移的流体通道,使海底表面沉积物发生塑性变形,最终液化的沉积物被底流搬运,形成麻坑(图8)。另外一种,是由海底油田的高压油气沿断层溢漏所形成(图4,5)。海底麻坑也被认为是海上油田开发过程中的油气沿断层向海底逸漏过程中形成的,它是海底地层流体流动所留下的痕迹,李磊等[20]在西非木尼河盆地陆坡也有过类似描述。

Figure 8. Formation mechanisms of plastic high pressure fluid pockmarks (modified from reference [21])

-

由于海底油气田沿断层溢漏可以形成麻坑,因而可以依据麻坑的位置有效识别海上油气田的分布。当然,油气沿断层运移,可以运移到断层周边储集层中,形成油气破坏带,对油气田也可能产生破坏作用。此外,麻坑的下部还发育古水道,这往往是优质浊积储集体发育的指示。因此,麻坑无疑对油气的勘探和开发具有很好的指示作用。另一方面,麻坑的出现通常会与断层相联系,因而这些断层很可能直通海底,起到沟通油源的作用,造成油田的溢油,对环境造成极大的影响(图5)。同时,在油气田的开发过程中井位井网部署中均要规避这些区域,避免工程风险。

从钻探的风险考虑,井口平台和水下设施要远离麻坑位置。泥火山麻坑不仅体现了浅层流体渗漏风险,并且也能够指示局部孔隙和断裂内压力的不稳定性,从而对钻井和平台造成较大影响。同时,泥火山一般伴生有气烟囱,其对地震信号具有很强的屏蔽作用,进而影响深部地层成像,为油气勘探开发带来很大的不确定性。同时,浅层陆坡区沉积物变形对海底沉积物稳定性具有重要的影响,直接影响平台的设计和井位的部署。研究区A油田开发方案为FPSO加水下井口,其中包括四条生产回路,四条注水管线和一条注气管线。井型设计以定向井为主,局部设计水平井,采用边部注水,开发生产井为水平井,注水井为定向井,每个开发层系均采用不规则井网,井距介于700~2 500 m,有效规避了海底麻坑的影响。流体逸散容易造成海底及浅层的沉积物发生塑性流动变形甚至滑坡,常具有突出性,对海洋工程具有重要的影响,能够给海洋石油钻探、海底电缆和海底管道以及井位带来巨大的灾难。

-

(1) 依据麻坑平面形态特征,研究区主要有条带状麻坑和孤立麻坑两种类型,平面上呈现为圆形、椭圆形和新月形,条带麻坑带的长度介于0.5~3.0 km,宽度介于0.5~1.0 km,孤立麻坑宽度一般介于10~300 m。

(2) 根据发育特征和沉积特点将麻坑分为5种类型,即倾斜构造麻坑、断层麻坑、泥火山麻坑、古水道麻坑和沉积边界麻坑。

(3) 研究区主要存在两种成因的麻坑,一种为塑性流体所导致,另一种为油气沿断层溢漏所形成。麻坑研究对油气的勘探开发和钻探及工程设施具有很好的指示作用。

DownLoad:

DownLoad: