HTML

-

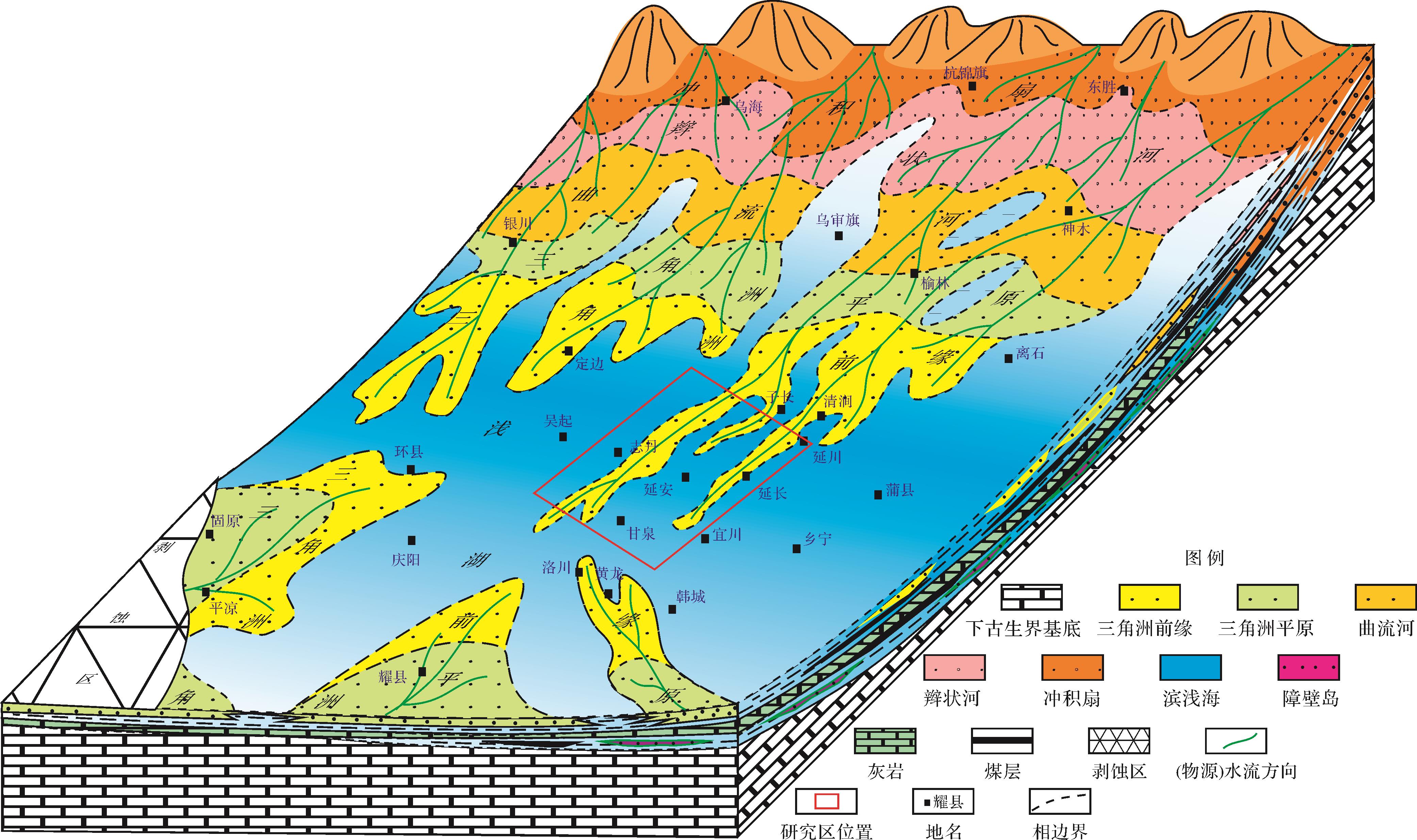

鄂尔多斯盆地东南部上古生界山西组山2段是延安气田最重要的致密砂岩气产层[1⁃2],其沉积特征与山1段和盒8段存在明显差异,山1段和盒8段主要为辫状河三角洲沉积,山2段主要为浅水曲流河三角洲沉积[2⁃4]。浅水三角洲是一种特殊的三角洲类型,与正常三角洲虽然有很多相似点,但也有其自身的特殊性,其沉积作用和砂体展布受地形坡度、湖平面变化和水流强度等控制明显[5]。关于鄂尔多斯盆地山西组沉积环境归属问题一直存在争议,主要有四种观点:陆相湖泊三角洲沉积、河流沉积、浅海陆棚(近海湖盆)三角洲沉积和海陆过渡相潮坪—潟湖—三角洲沉积[6⁃11]。然而,延长石油对盆地东南部的勘探实践和研究认为,延安气田山西组山2段主要发育曲流河三角洲沉积,砂体呈狭长的条带状分布(长约100 km,宽1~12 km),且多层复杂叠置[2,12],砂体的分布形态与盆地山1段和盒8段砂体大面积连片分布存在显著差异。前人对于盆地北部上古生界辫状河三角洲沉积特征及机理的研究较为深入[13⁃16],而对盆地东南部延安地区山西组曲流河三角洲条状砂体成因机理不明。水槽实验是探讨沉积过程及解剖沉积体内部结构的重要手段,对不同沉积体系的沉积模拟研究应用广泛[17⁃26]。因此,本文以鄂尔多斯盆地东南部山西组山2段为地质原型,利用水槽沉积模拟实验技术分析曲流河三角洲的形成过程、主控因素和内部结构特征,揭示山西期平缓构造背景下浅水曲流河三角洲砂体的形成机理。对山西组砂体分布预测和寻找优质储层具有重要的指导意义。

-

延安地区构造上处于鄂尔多斯盆地伊陕斜坡东南部,晚古生代时期,属于华北地台西部的一部分,盆地尚未形成,为陆表海环境向大陆环境演化阶段,自下而上发育石炭系本溪组、二叠系太原组、山西组、石盒子组和石千峰组。经过晚石炭世的填平补齐,早二叠世太原期,陆表海进一步发展,受多期海侵影响发育多层碳酸盐岩沉积建造,山西期盆地北部物源区隆升,海水逐步向东南方向退出,进入海陆交互相向陆相沉积演化阶段[27⁃29]。

-

前人研究表明,鄂尔多斯盆地东南部物源主要来自古阴山褶皱造山带[3,30]。研究区在山2沉积时期,只受北北东向单一物源的控制,南部物源未影响到该区[31]。母岩类型主要为太古界花岗岩、花岗片麻岩及石英岩等。由于离物源区较远,搬运距离较长,沉积期古气候条件温湿,风化作用强烈,石英含量较高,长石和岩屑物质含量较低,成分成熟度相对较高[32⁃33]。

-

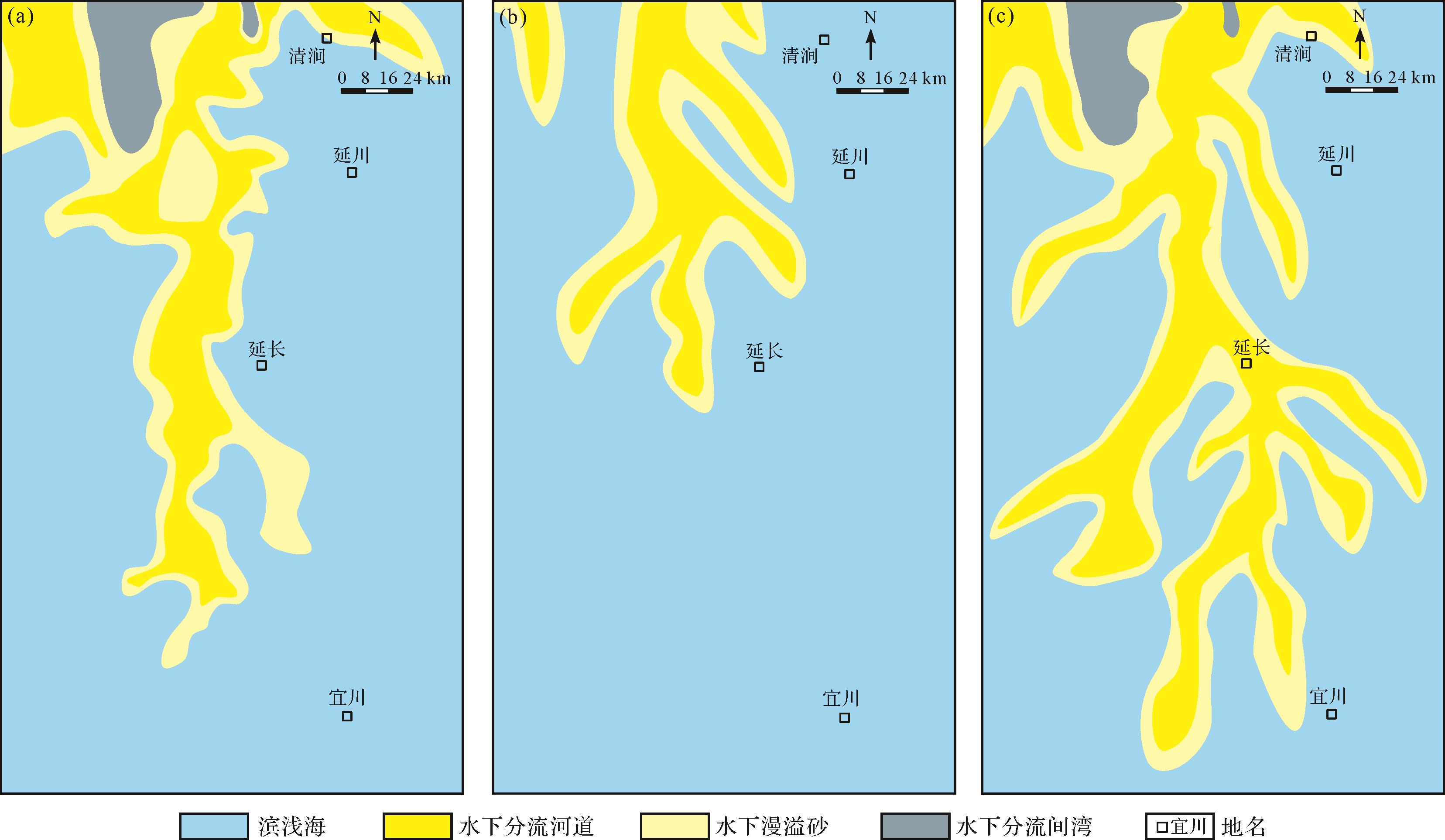

经过晚石炭世本溪期—早二叠世太原期的填平补齐,早二叠世山西期,华北地块整体抬升,海水从鄂尔多斯盆地东西两侧开始逐渐退出,盆地充填形成于海退背景[2]。山西组沉积时期,研究区地势整体平坦且水体较浅[31,34],山西早期发生区域性海退,海水从东南方向退出,以陆表海沉积向近海湖盆的河流—三角洲沉积过渡[4]。山2段沉积早期,研究区主要为曲流河—三角洲沉积体系,虽受海洋潮汐作用的影响,但河流作用仍是其主导因素[12]。具有“岸线频繁迁移,水体影响范围广”的特点,以致北部三角洲分流河道砂体往南延伸几十至数百千米[2](图1)。山2段沉积期,气候温暖潮湿,发育多套煤层,季节性变化明显,多套砂体与泥岩、煤层(线)频繁交替叠置,沉积水体为淡水—半咸水环境,Sr/Ba值介于0.22~0.71[2,35⁃36]。

-

延安地区南北向顺物源方向山2段平均坡降为2.349 m/km,平均古坡度大致为0.135°。山2段地形坡度缓,水动力弱,较弱的水动力条件控制山2段发育曲流河三角洲前缘沉积[4]。随着古坡度逐渐增大,山1段水动力有所增强,物源供给增多,发育曲流河三角洲—辫状河三角洲过渡沉积。

-

受北部物源控制下的沉积区山2段为含煤系碎屑岩沉积。山2段储集砂体岩石类型以石英砂岩为主,其次为岩屑石英砂岩,少量岩屑砂岩,该地区以北岩屑含量相对较高[2,33]。山2段成分成熟度相对较高,石英平均含量介于63.2%~81.0%,岩屑平均含量介于6.5%~21.8%,杂基含量介于2.3%~6.9%,胶结物含量介于4.0%~9.6%,长石含量平均不超过1% [32]。根据研究区山2段样品粒度统计结果,中粗粒含量介于20%~30%,细粒含量介于30%~40%,粉砂含量介于25%~30%,泥含量介于5%~10%。

1.1. 地质概况

1.2. 物源

1.3. 沉积环境

1.4. 古地形

1.5. 岩性及粒度

-

本次实验在长江大学湖盆沉积模拟实验室完成。实验装置包括控制台、模拟固定河道和三角洲沉积区三个部分。控制台主要是对沉积物进行搅拌并通过河道将沉积物输送至沉积区,水槽模拟实验装置长16.0 m,宽6.0 m,深0.8 m,距地平面高2.2 m,湖盆前部设进水口一个,尾部设出水口一个。

根据地质原型,按照几何比尺进行实验底型设计。物源置于实验装置前端,X方向有效使用范围3.0 m,比尺为1∶30 000;Y方向使用范围6.0 m,比尺为1∶8 000;Z方向厚度比尺为1∶1 000。Y=0~1.0 m为固定河道区,不计入有效测量范围;Y=1.0~3.0 m为曲流河沉积区;Y=3.0~6.0 m为三角洲沉积区,河床至三角洲前缘沉积区整体坡降为2°(图2)。

-

根据研究区山2段沉积期处于水退水进频繁交替过程,设定三期的水平面变化来反映该沉积过程变化,分别为曲流河三角洲雏形形成期及水退幅度较小沉积期(Run1)、水进期(Run2)及快速水退期(Run3)。

根据水流的搬运能力以及洪水期、中水期及枯水期含砂量的变化,设计沉积物主要由中粗砂、细砂、粉砂和泥组成,且各沉积期及不同来水条件下的沉积物粒度有所差异(表1)。

来水特征 加砂、泥组成(体积百分比%) Run1(水退) Run2(水进) Run3(水退) 中粗砂 细砂 粉砂 泥 中粗砂 细砂 粉砂 泥 中粗砂 细砂 粉砂 泥 洪水期 30 35 27 8 33 37 23 7 28 36 27 8 中水期 28 37 25 10 30 35 30 5 25 34 35 6 枯水期 24 40 26 10 25 34 30 11 22 32 41 5 水深h/cm 14.5~7.0 7.0~11.6 12.0~4.5 岸线Y/m Y=3.0~5.0 Y=5.0~4.0 Y=4.0~5.9 加砂量/(g/s) 0.85~1.35 1.35~1.65 0.75~1.15 流量(L/S) 0.178~0.512 0.225~0.533 0.125~0.486 Table 1. Sedimentary periods and provenance groups of the flume simulation experiment for the Shanxi Formation in the study area

-

根据自然模型法,水流时间比例尺设计洪水:中水:枯水的时间比例为1∶2∶7。洪、中、枯三种水量,根据设计及实际情况需要在实验中进行转换,水量大小调整过程中,水量不能出现短时间内大幅度、跳跃性的变化,而是根据各个时期实际情况,以逐步增加或减少的方式,得到所要求的流量。如中水加大流量到洪水后,如果此刻需要减少流量到枯水,先将水量先减少到中水,然后再进一步控制水量,逐步过渡到枯水,即“中水—洪水—中水—枯水”模式。

-

根据研究区山西组三角洲形成特点,自然界河流洪水、中水、枯水的流量比例[37],设计山西组曲流河三角洲入湖河流洪水∶中水∶枯水的流量比例为5∶4∶1,实验中选定洪水期流量为0.4~0.6 L/S(流速大于0.32 m/s),中水期流量为0.25~0.4 L/S(流速0.20~0.32 m/s),枯水期流量为0.1~0.25 L/S(流速小于0.20 m/s)。

-

研究区晚古生代早期气候温润潮湿,水流量随季节发生周期性变化,从周边露头显示古水流方向整体自北向南,水动力强度变化。同时考虑实验的可操作性、水流的携砂能力,依据经验参数,按不同时期洪水、中水、枯水的加砂组成供砂,加砂量与流量比例相匹配,设计为5∶4∶1。

-

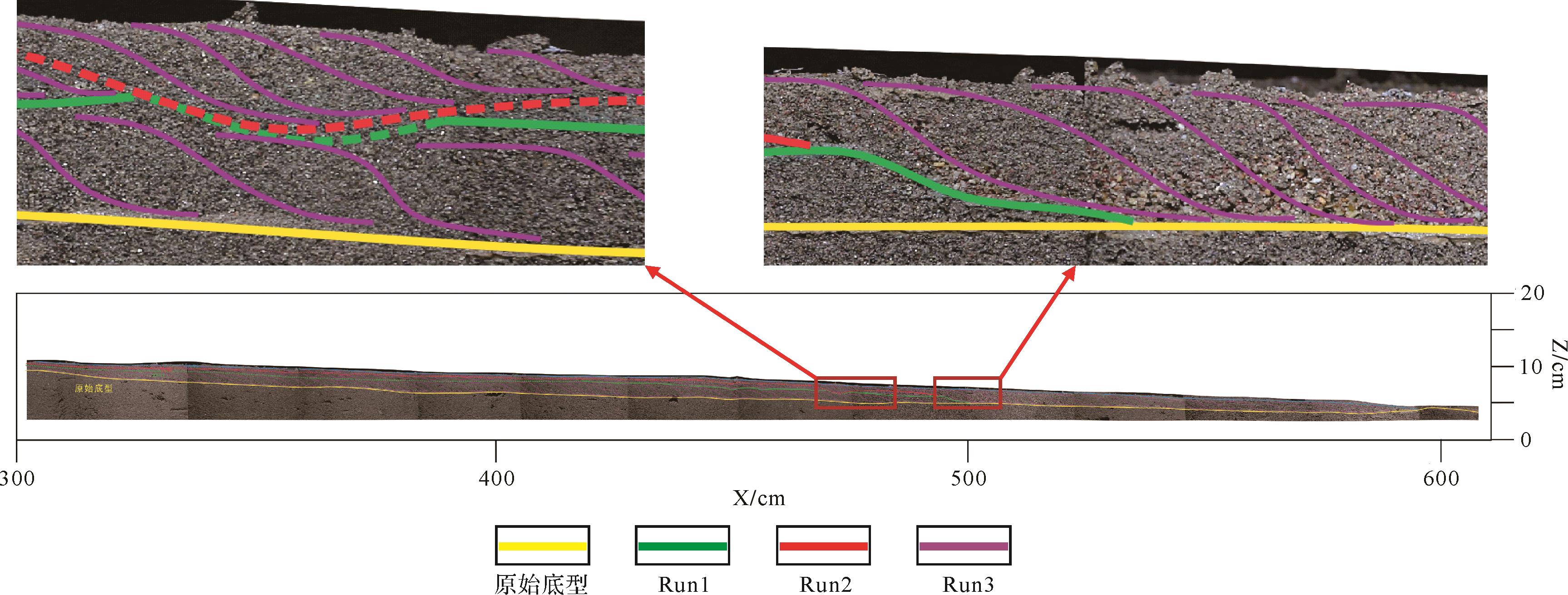

本次实验设置三个实验期次,第一期实验模拟水退环境中曲流河三角洲砂体沉积过程;第二期实验模拟水进环境中曲流河三角洲砂体沉积过程。第三期实验模拟事件型快速水退环境中曲流河三角洲的砂体沉积过程。在第一轮和第二轮沉积结束后的砂体表面分别均匀铺上墨绿色彩砂和红色彩砂,作为沉积界面示踪剂。

2.1. 实验比例尺确定与底型设计

2.2. 实验期次及砂泥比组成

2.3. 实验时间控制

2.4. 实验流量控制

2.5. 实验加砂量

2.6. 实验过程设计

-

本实验共用时约180 h,分水平面持续下降、水平持续上升和水平面快速下降等三个沉积期,每期均按中水期—洪水期—中水期—枯水期的顺序进行,总体上以一个水退沉积模拟过程。利用控制来水、加砂量、水平面变化等实验条件,最终形成曲流河三角洲砂体沉积。

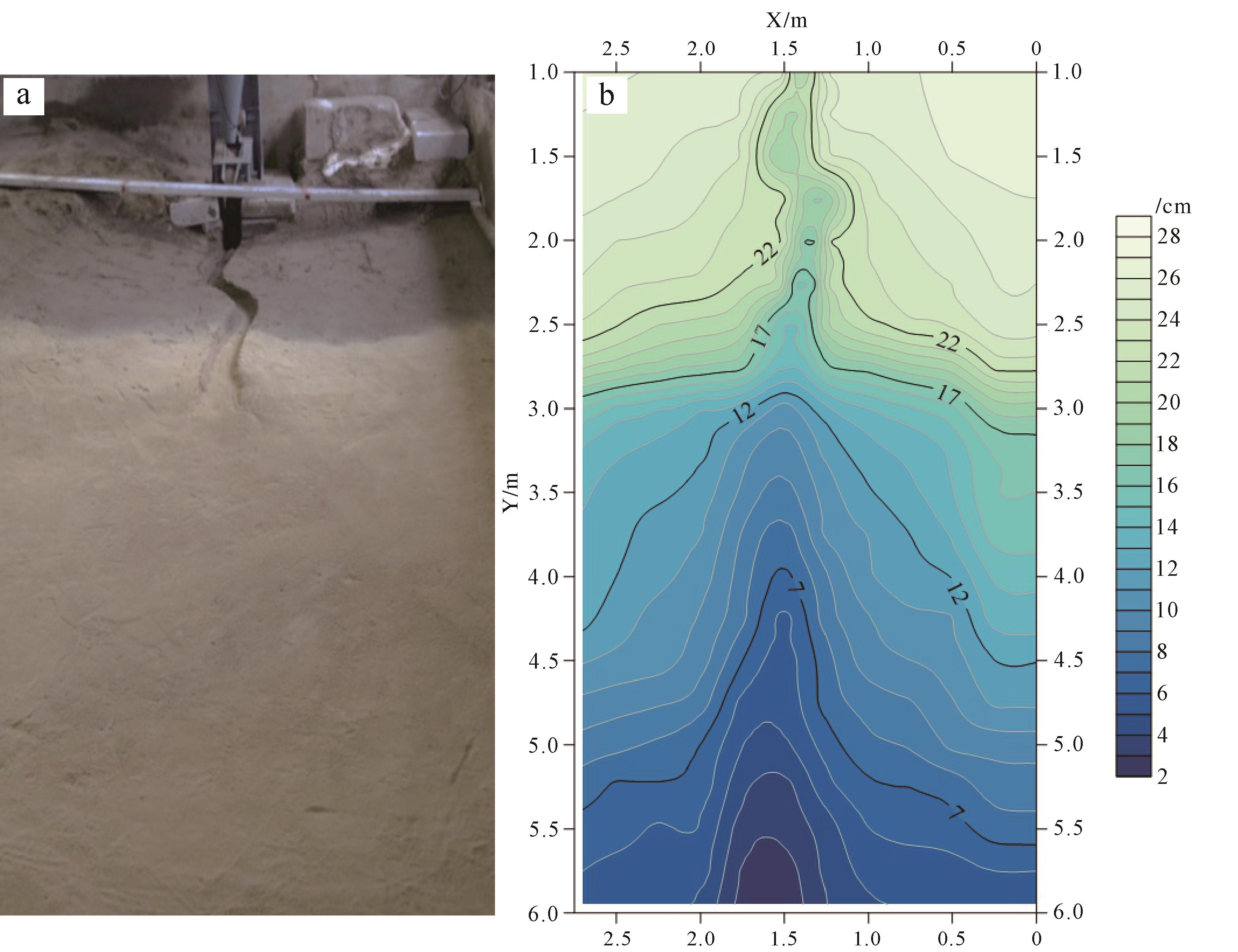

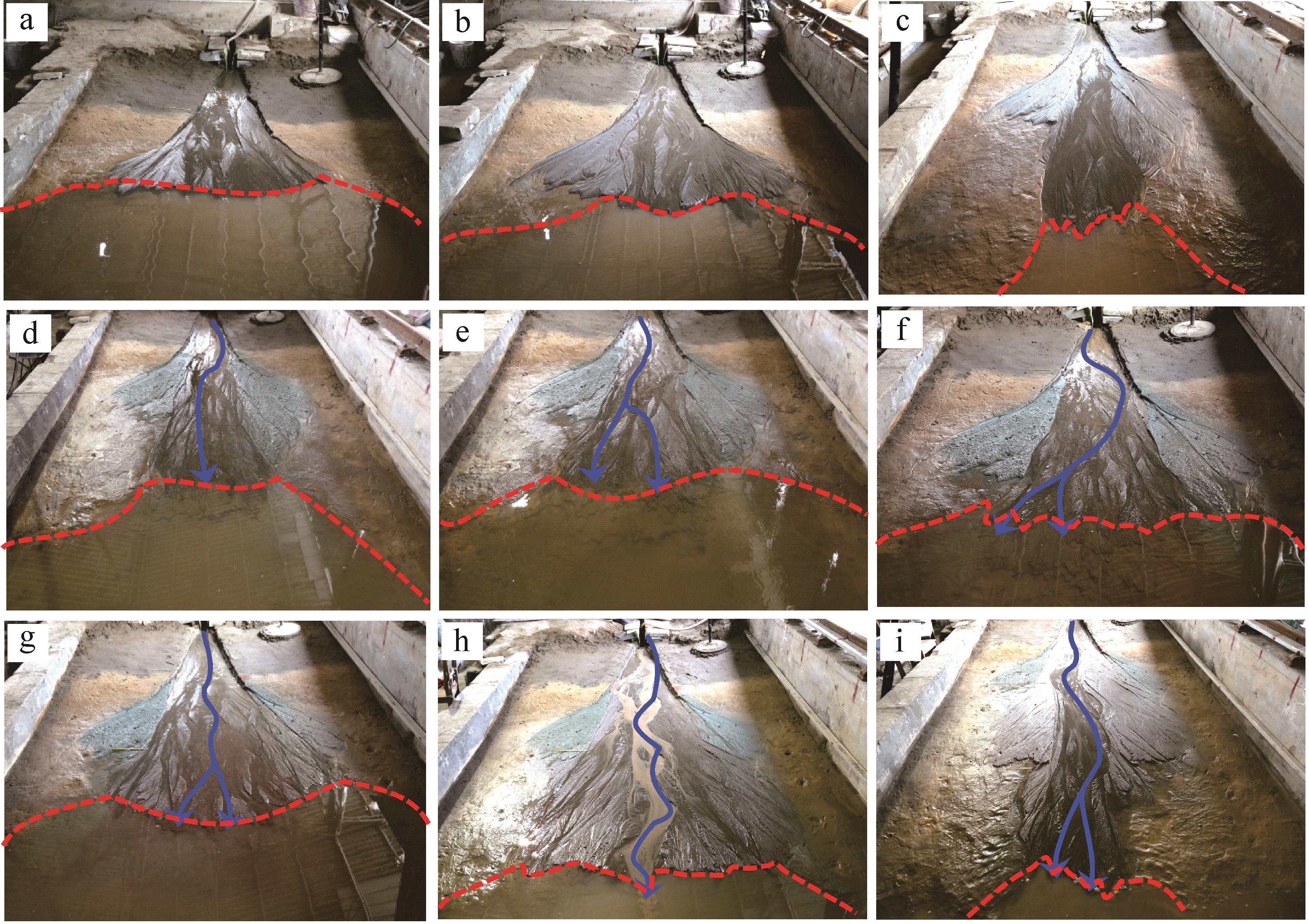

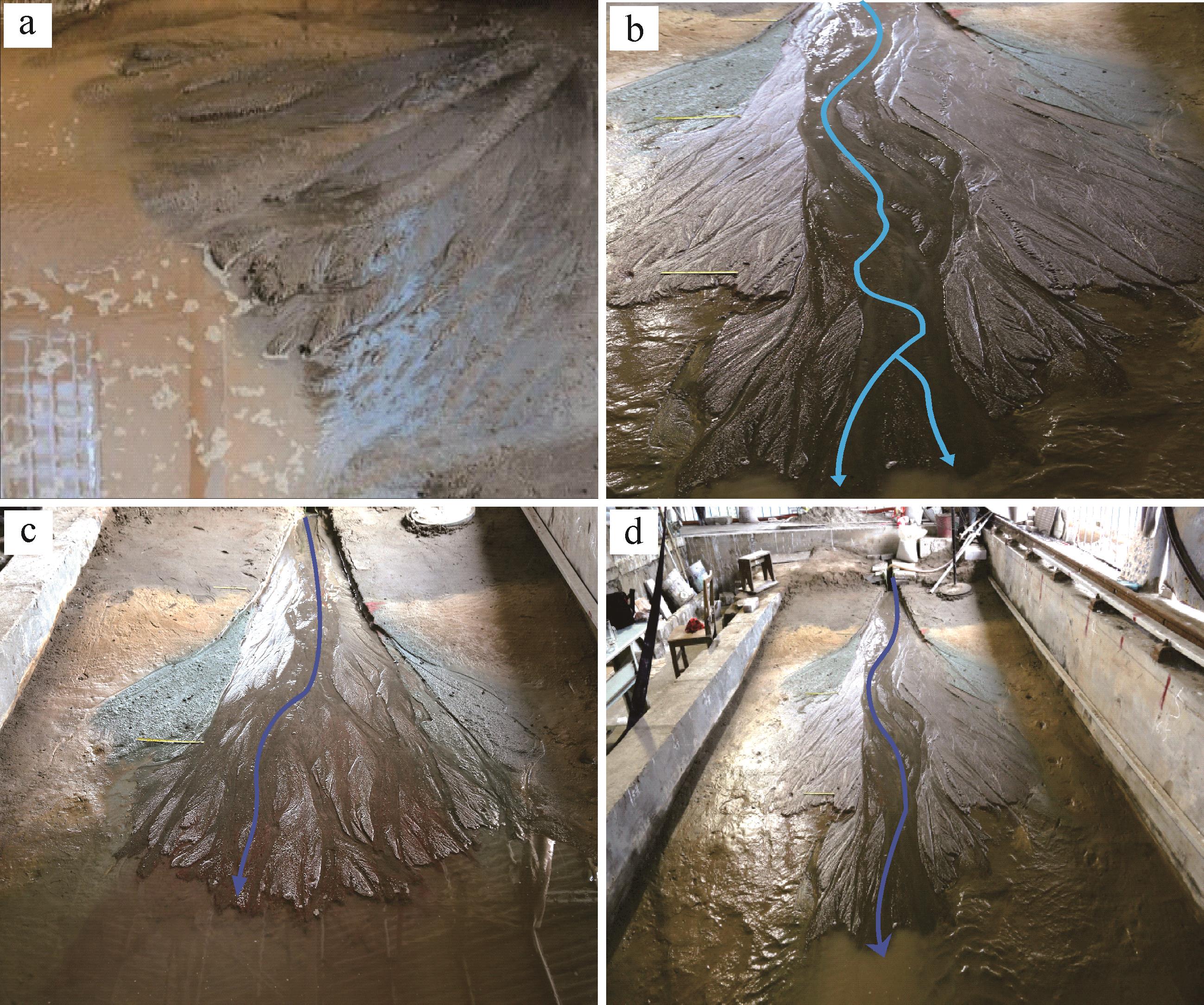

第一期沉积实验早期水流携带泥沙沿着构筑的曲流河河道快速在河口处沉积,后逐步向湖区方向推进,于入湖处形成三角洲雏形(图3a)。该期水平面下降速度较慢,水流较分散,水道以侧向侵蚀为主,下蚀不明显,砂体纵向延伸小于横向展宽,朵体形态初步形成;之后砂体厚度增加,河道下蚀能力加强,水流逐渐汇聚,主河道开始形成,分流河道开始呈曲流特征,水下分流河道呈多支细条状延伸(图3b,c)。第二期沉积过程中,水平面持续上升,主河道不稳定,水流分散,形成多支分流河道,砂体横向展宽,湖区退积朵体垂向叠覆于早前沉积体之上,砂体整体沿着近岸线分布,发育指状砂坝(图3d~f)。第三期沉积过程中,水平面快速下降,三角洲进积,前缘砂体纵向延伸为主。主河道较为稳定,并明显切割前期砂体,上部的分支曲流河道下蚀、侧向摆动能力急剧加强,河道逐渐稳固,砂体纵向延伸能力增强;水下分流河道前端呈枝状分散延伸,致使朵体的整体形态呈枝状(图3g~i)。

Figure 3. Simulation experimental process of shallow water delta deposition with the gentle slope type

在不同水动力强度条件下,沉积过程具有不同的特征。中水期,河道侵蚀作用明显,河道摆动频繁(图3b,e,h);洪水期,河道特征不明显,水流向湖方向漫流,强片流,以漫溢沉积为主(图3a,f,g);枯水期时,物源供给不足,水流沿袭原河道流动(图3c,d,g)。

-

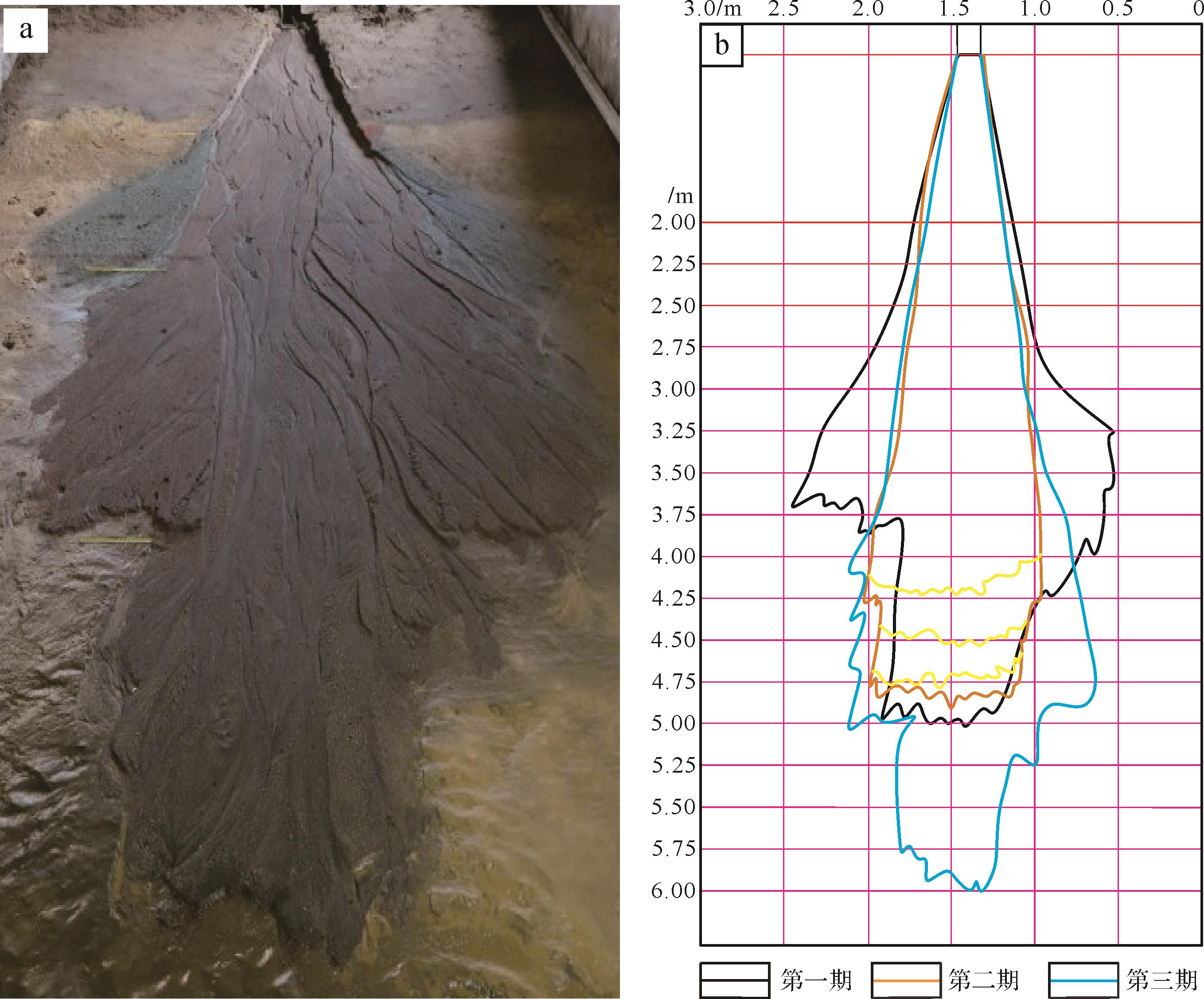

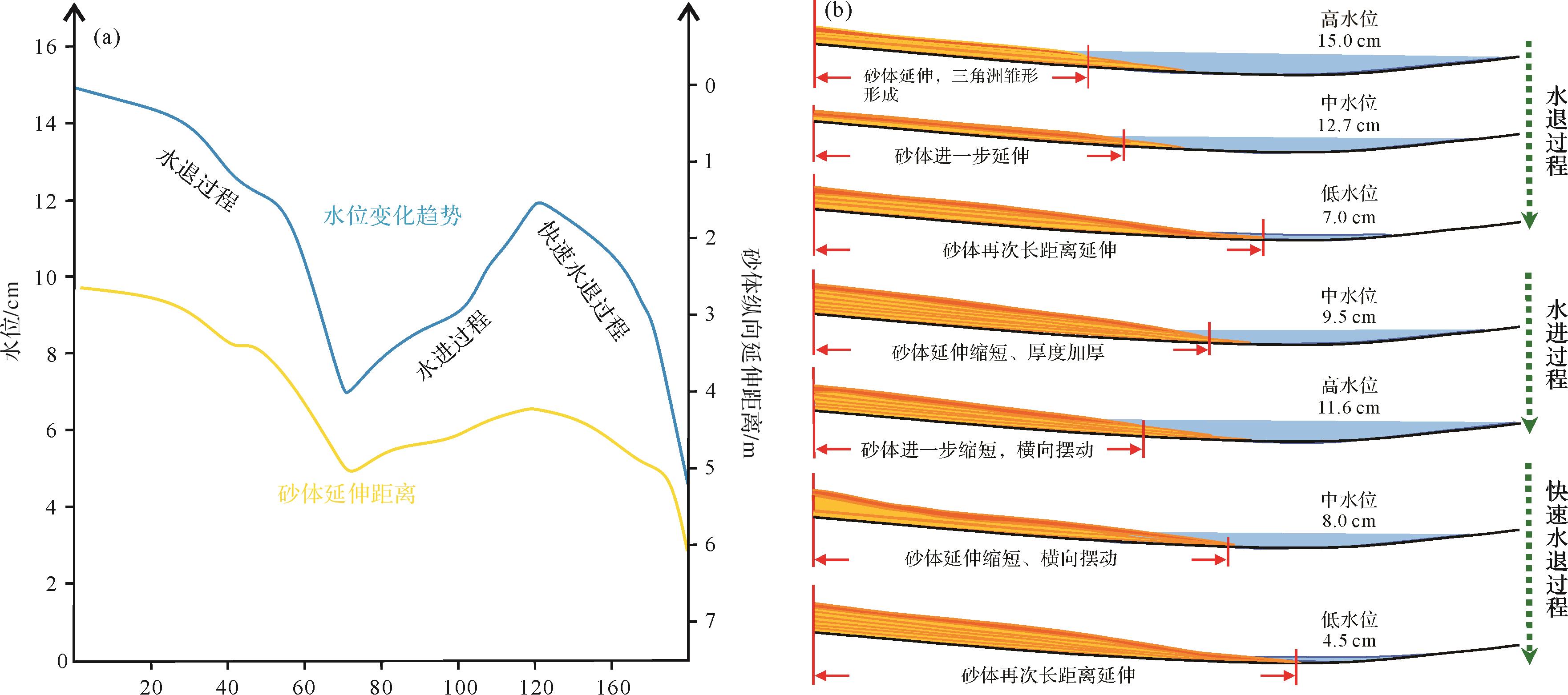

各个实验沉积期结束后实测了砂体最终边界分布(图4)。砂体边界展布与供水、水平面变化密切相关。

从三期沉积期外缘边界分布图来看(图4),呈水退—水进—水退的连续沉积过程。Run3沉积期砂体的总体延伸距离较Run1、Run2期大幅度增加,且砂体宽度相对较窄,Run1期砂体横向展宽大于Run2和Run3沉积期,表明水平面快速下降条件下,砂体的延伸距离远远大于水平面缓慢下降时的延伸距离,而三角洲前缘横向展宽却刚好相反。因湖区水的阻力作用和平缓背景下较弱的水动力条件,Run3期沉积三角洲前缘砂体延伸最大范围整体上受岸线控制,水下分流河道延伸距离较短。河流入水时出现许多水下分流河道交织向前延伸,而水平面上升过程中会出现多条退积界线,这些界线是水平面上升河流入水时形成河口坝所致(图5)。

3.1. 实验过程

3.2. 实验结果

-

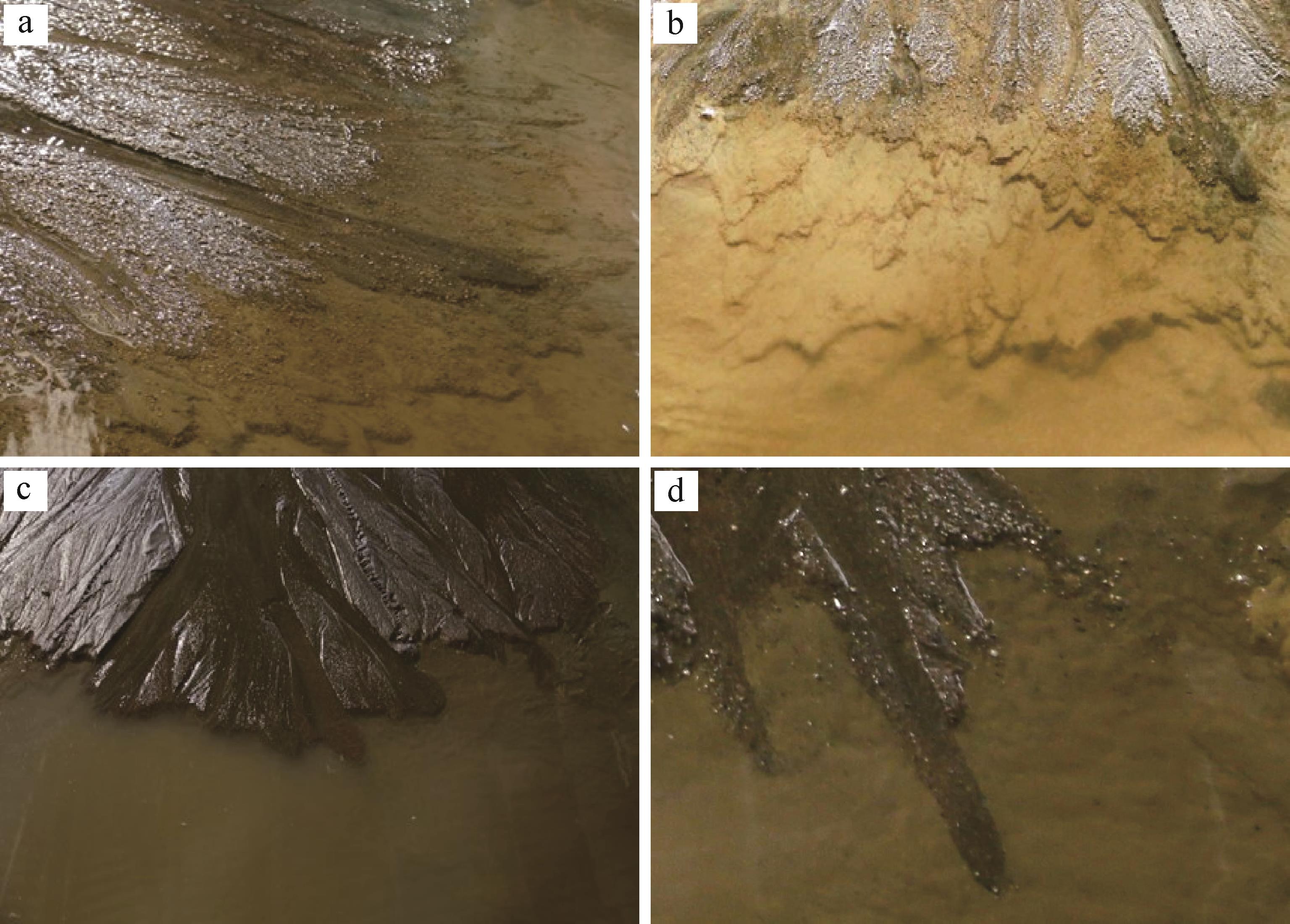

不同坡度对比表明,地形坡较大,分流河道横向迁移快,具有“敞流型”特征,河道弯曲度低,易形成辫状河三角洲,有利于“满盆砂”的形成(图6a);而地形坡较小时,分流河道横向迁移慢,河道呈窄浅型,河道弯曲度高,易形成曲流河三角洲(图6b)。洪水期,水流较为分散,水流强度大,携砂能力强,河流携带的沉积物大部分会堆积在入湖处形成河口坝,形成规模较大的砂体,河道弯曲度低(图6c)。枯水期,水流流量较小时,水流较集中,水流携砂能力小,河流以弯曲状延伸入湖,河流弯曲度较高(图6d)。因此,坡度缓、流量小是河道呈曲流形态的主要因素。

-

第一沉积期可以明显地看到在水平面快速下降之后,砂体向主河道区域逐渐靠拢,然后收缩延伸。这是由于水平面的下降不连续导致的,水降速度为0.11 cm/h,每一次水降,河道均会经历收缩,在分散的过程中最终导致砂体整体收缩延伸。河道整体在上游向右侧迁移,下游摆至左侧,前缘水下有三股水下分流河道向前延伸(图3b,c)。

第三沉积期水平面下降的速度为0.15 cm/h,湖平面下降的速度和幅度远远大于第一沉积期(表2、图3h,i),湖盆萎缩程度较大,河流沉积作用面积更大。随着湖盆的萎缩,砂体延伸距离越来越远,大面积裸露,长条砂体的形成以河道沉积为主。分流河道窄深比随着砂体的延伸距离而逐渐升高,上游河道长条砂坝长宽比增大(图3i)。

期次 水深/cm 岸线迁移幅度/cm 岸线迁移速率/(cm/h) 纵向延伸最大边界/m 横向展布最大宽度/m 纵向延伸最大距离/m 砂体整体纵横比 Run1 14.5~7.0 Y=3.00~4.85 0.107 Y=5.0 1.78 2.0 1.12 Run2 7.0~11.6 Y=5.00~4.00 0.077 Y=5.0~4.2 1.43 1.2 0.84 Run3 12~4.5 Y=4.00~5.85 0.150 Y=6.0 1.50 3.0 2.00 Table 2. Simulation of water depth, shoreline range, and maximum distance of the sand body extension in each sedimentary period of the Shanxi

对比来看,当水平面快速下降时,河流下蚀基准面会下降,可容纳空间增大,下切侵蚀作用增强,河道向外摆动较为局限,形成较稳定的主河道,主河道携沉积物持续向前搬运,致使河道砂体整体形态在逐渐收窄的同时向前推进、纵向延伸越远。当水平面保持不变或水平面上升时,河流作用减弱,河道难以向前推进,河道摆动范围越来越广,砂体会在横向上逐渐展宽。

-

砂体空间分布特征包括平面及垂向分布特征,且砂体的平面展布与砂体垂向演化密切相关,均受控于湖平面升降及物源供给程度等因素,从而使不同类型砂体在空间的分布规律具有一定的差异性。

在湖平面下降速度较快、主河道较稳定、物源充足的情况下,主河道发育的两条分支河道会追逐湖岸线的变化快速向湖区延伸,说明砂体延伸程度与岸线迁移距离有关。三角洲砂体沉积过程中水退幅度、水平面下降速度与三角洲砂体纵向延伸成正比(表2)。

在水位下降的过程中,与传统理论上的进积型不同的是,早期沉积主要发生在前期沉积体的两侧,平面上浅水三角洲的展布范围逐渐扩大,但垂向上厚度变化较小;晚期再延伸至早期砂体前缘后,河道切割早期沉积砂体沿着前三角洲地势较低的区域近顺直向湖区延伸。三角洲前缘呈枝状展布,分流河道以曲流型为主,并向湖区不断延伸且部分河道延伸较远。三角洲砂体的延伸距离与水退的幅度和速率成正比。

砂体纵向延伸与岸线变化趋势大致一致,延伸的距离与水平面下降幅度正相关,延伸的宽度则取决于水平面的下降速度和物源供给流量的大小。水平面下降的速度决定砂体纵向延伸的速度,水平面下降的幅度决定砂体纵向延伸的距离(图7)。

-

水平面下降导致沉积基准面下降,后期水道切割侵蚀原有的高部位砂体,并携带沉积物向湖区搬运沉积。多期的水平面下降旋回影响下,砂体纵向发育优势明显,垂向上期次分明。

水平面上升导致基准面上升,砂体整体呈退积样式,退积规模受旋回期次和幅度影响。垂向上砂体厚度明显增长,纵向延伸不明显。

水平面频繁升降条件控制下,砂体多期次垂向叠置,但因受水平面下降时砂体侵蚀切割影响,期次间原始沉积界线不明显。砂体纵向伸展规模受水平面变化幅度影响,幅度越大砂体纵向延伸越远。伴随多期次旋回,砂体发育形态稳定保持在随岸线沉积并向湖区延伸的长条状砂体(图8)。

-

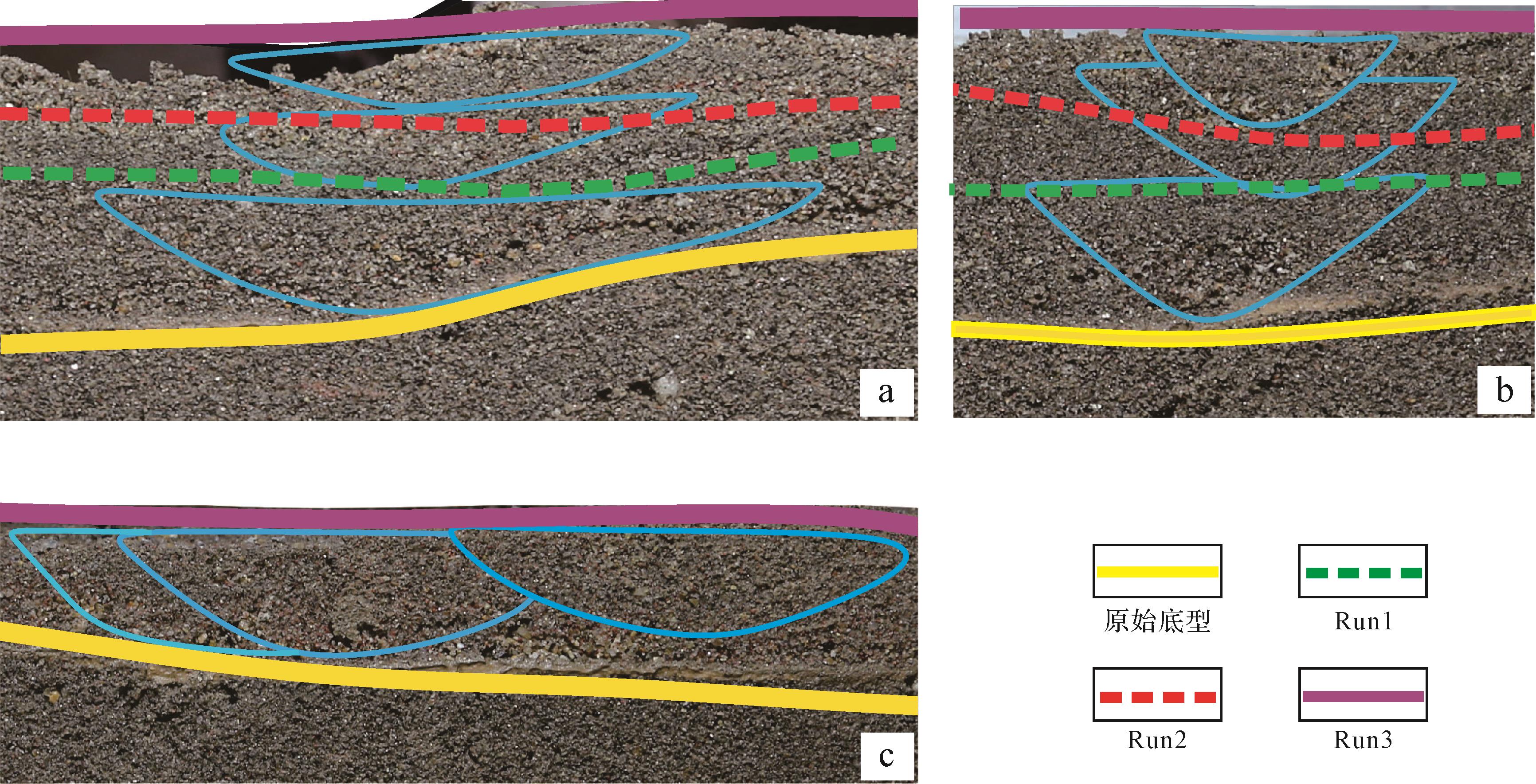

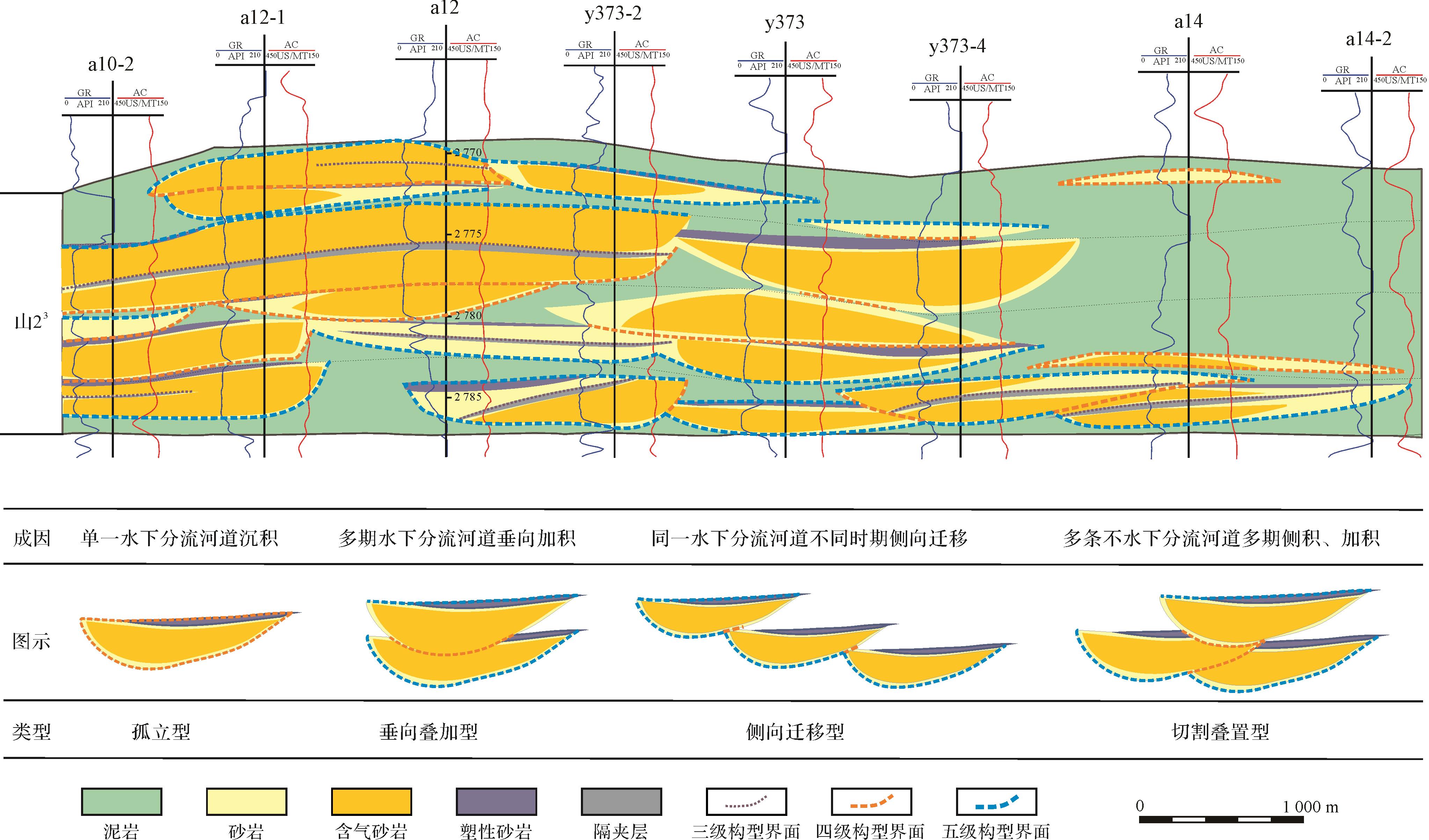

在三维剖面中识别出三种砂体垂向叠置样式:垂向叠置、垂向切割、侧向迁移(图9)。

1) 垂向叠置

两个水下分流河道单砂体垂向上被稳定的细粒沉积所分隔,水下分流河道砂体不发生接触。两期河道表现为宽而厚的顶平底凹状,砂体粒度相对较粗,垂向上发育正粒序,上部与下部水下分流河道砂体共同表现出完整的河流相二元结构。多期分流河道砂体组合类型是指多期分流河道由下至上依次垂向叠置的组合形式,剖面结构上表现为多个正粒序的垂向排列(图9a)。

2) 垂向切割

垂向切割主要是指分流河道在垂向上的相互切割。两期河道砂体垂向上几乎重叠,后期发育的水下分流河道对早期发育的水下分流河道有明显的切割、侵蚀、冲刷破坏作用。两期河道表现为透镜状,粒度粗,垂向上逐渐变细,横向上粒度变化大(图9b)。

3) 侧向迁移

水下分流河道为单向水流,有周期性水位变化,每条分流河道的砂体沉积都是由周期水位变化的单向水流形成的。河道动能的变化就会导致河道迁移、摆动,在横剖面中可以识别出同期河道多次迁移(图9c)。

-

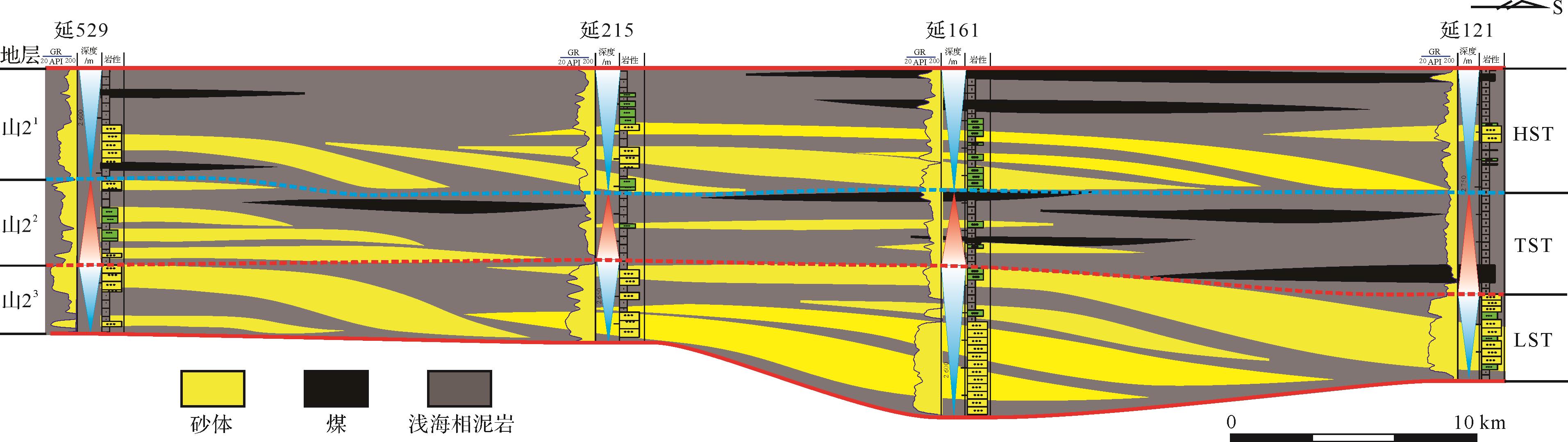

勘探实践和研究发现,山西组山2段沉积期分三个阶段。山23段沉积期为海平面下降过程,岸线不断向南推进,沉积砂体自北向南延伸较远(图10a、图11),这与模拟实验中Run1期沉积过程相一致;随着水平面的持续下降,流量及供砂量减少,河流不断向前推进,河道呈浅窄曲流型,砂体顺河道向湖方向搬运(图3c)。山22段沉积期为海平面上升过程,岸线向北推进,三角洲退积,沉积砂体向南搬运距离较近(图10b、图11),模拟实验Run2期与之相似;水平面持续上升,供砂量增加,水流分散,形成多支分流河道,砂体横向展宽(图3f)。山21段沉积期海平面再次下降,岸线持续向南推进,三角洲前积,沉积砂体自北向南推向更远的距离(图10c、图11),与模拟实验Run3期具有一致性;水平面快速下降,主河道较为稳定,上部分支曲流河道下蚀,砂体纵向延伸能力增强,水下分流河道呈枝状分散延伸(图3i)。

Figure 10. Sedimentary facies distribution of the 2nd member of the Shanxi Formation in the Yan'an area, southeastern Ordos Basin

Figure 11. Superimposed vertical pattern of sand in the Shanxi Formation of the Yan'an gas field, southeastern Ordos Basin

对鄂尔多斯盆地东南部延安地区某井区山2段纵向解剖表明,山2段浅水曲流河三角洲沉积主要发育多期水下分流河道砂体,从构型叠置类型看,山2段沉积期,在多期频繁水进水退背景下主要发育垂向叠加型、切割叠置型、侧向迁移型三种构型叠置样式的复合砂体(图12)。从水槽模拟实验结果解剖来看,多个水下分流河道单砂体垂向上被稳定的细粒沉积所分割,分流河道砂体间不发生直接接触,纵向上呈现“垂向叠置”的特征(图9a);垂向切割表现在两期分流河道砂体纵向重叠,且后期河道对早期发育的河道有明显的切割、侵蚀现象(图9b);当水下分流河道为单向水流,且周期性水位变化时,就会导致河道迁移、摆动,形成侧向迁移的叠置现象(图9c)。水槽模拟实验结果与山西期山2段实际的砂体纵向叠置关系具有较好的相似性,较好地解释了山2段砂体的形成演化过程。

4.1. 坡度缓和低水流强度是分流河道呈曲流形态的主要因素

4.2. 水平面变幅速率是控制砂体纵向延伸的关键因素

4.3. 砂体的规模取决于岸线迁移的幅度与速率

4.4. 曲流河三角洲沉积过程中砂体垂向切割及纵向延伸模式

4.5. 多期频繁水进水退导致砂体具有垂向叠置、垂向切割和侧向迁移的叠置样式

4.6. 山西组山2段典型剖面解剖与对比

-

(1) 平缓坡度与低水流强度是山2段分流河道呈低弯度曲流态的重要因素。水平面的变幅速率是控制山2段砂体纵向延伸的关键因素,砂体的大小及长宽比受岸线及流量变化控制,砂体整体的延伸距离及长宽比分别与水退的幅度和速率成正比。

(2) 山西组沉积期,在水平面大幅度下降、岸线向湖区长距离迁移背景下,曲流河三角洲前缘砂体延伸较远距离形成长条状砂体。多期频繁水进水退导致山西组山2段砂体呈现“垂向叠置”、“垂向切割”和“侧向迁移”的叠置特征,构成山西组主要的含气储集砂体。

DownLoad:

DownLoad: