HTML

-

混合沉积指陆源碎屑和碳酸盐两种组分(单组分含量10%~90%)的混合[1],这种混合沉积物经成岩作用保存下来的岩石类型称为混积岩[2⁃4]。由于混积岩同时具有指示水体化学条件和生物活动的碳酸盐沉积物,以及指示物源区性质和风化过程的碎屑组分,因而在古气候和古环境研究中具有重要意义[5⁃9]。此外,混积岩由于物质成分、形成条件,以及成岩过程的差别,既可以保存为生油层也可以形成储层,因而在油气勘探领域也具有实际价值[10⁃13]。

混合沉积广泛形成于各类环境,包括陆相滨湖至深湖,以及滨海至深海均有报道[6,14⁃16]。以现代海洋环境为例,受河流和风输送陆源物质以及沿岸流的影响,在波斯湾西岸缓坡背景下发育石英与鲕粒的混合滩相沉积[17];澳大利亚东海岸与大堡礁之间为混合沉积广泛发育的陆棚环境[18]。对于混合沉积的形成机制,前人已有较为深入的阐述[19],主要包括如下几种类型:(1)连陆台地风成砂混入碳酸盐沉积环境,碎屑滨岸和潮坪沉积物与较深水环境碳酸盐的渐变混合(反之亦然),以及台地边缘碳酸盐主导的礁、滩沉积物与低能环境碎屑沉积物的混合(相混合);(2)在风暴、浊流等事件性因素影响下沉积物经异地搬运而形成的混合(事件突变混合或间断混合);(3)碳酸盐岩体隆升剥蚀后产生的砾屑进入陆源碎屑沉积区后形成的混合(源混合);(4)碎屑沉积物主导的环境下碳酸盐胶结物的形成、藻席与叠层石的形成,生物化石的埋藏,以及异化粒和灰泥的混入等(原地混合)。

当前,国际上关于混合沉积的研究主要集中在形成动力学、诱发因素和形成过程等方面,目前已经认识到包括沿岸流、等深流、风暴、潮汐和波浪等外动力地质作用是驱动陆源物质搬运的主要因素[15,20],而沉积底形(台地和缓坡)和沉积背景(碳酸盐或陆源碎屑主导)的差别会影响混合沉积发育规模和构成[21]。另外,一些学者还对海侵和海退序列中的混合沉积过程,以及混合沉积在陆源输入与碳酸盐工厂建设的相互关系方面进行了有益探索[22⁃23]。尽管如此,关于混合沉积的研究还存在一些薄弱环节,例如,大部分研究集中在中、新生代,对于“深时”混积过程和形成机制还缺乏系统工作。不同于研究程度较高的陆棚和斜坡混合沉积体系[24],寒武纪及之前的混积过程主要集中在陆表海浅水环境[25⁃26],后生动物参与非常有限,其驱动因素和形成过程与现代环境相比存在明显差别,是一个值得探索的科学问题。寒武纪早期扬子克拉通之上混合沉积发育广泛,沉积厚度大[27]。这套沉积物不仅保留有生命与环境协同演化的关键证据[28],也是当前油气勘探的重要层段(如沧浪铺组)[29],因而厘清该时期混合沉积发育机制具有重要的科研和生产价值。

本文以陕西南郑朱家坝剖面为例,对汉南—米仓山地区寒武纪第二世第三期广泛发育的浅水混合沉积序列开展了系统的沉积学工作,通过精细解剖混积岩发育的岩石微相类型和沉积特征,分析了该剖面混积序列沉积环境和形成机制,并对研究区混合沉积整体发育特点和主控因素进行了探索。这项工作的开展可为沉积地质学和储层地质学领域相关研究提供参考。

-

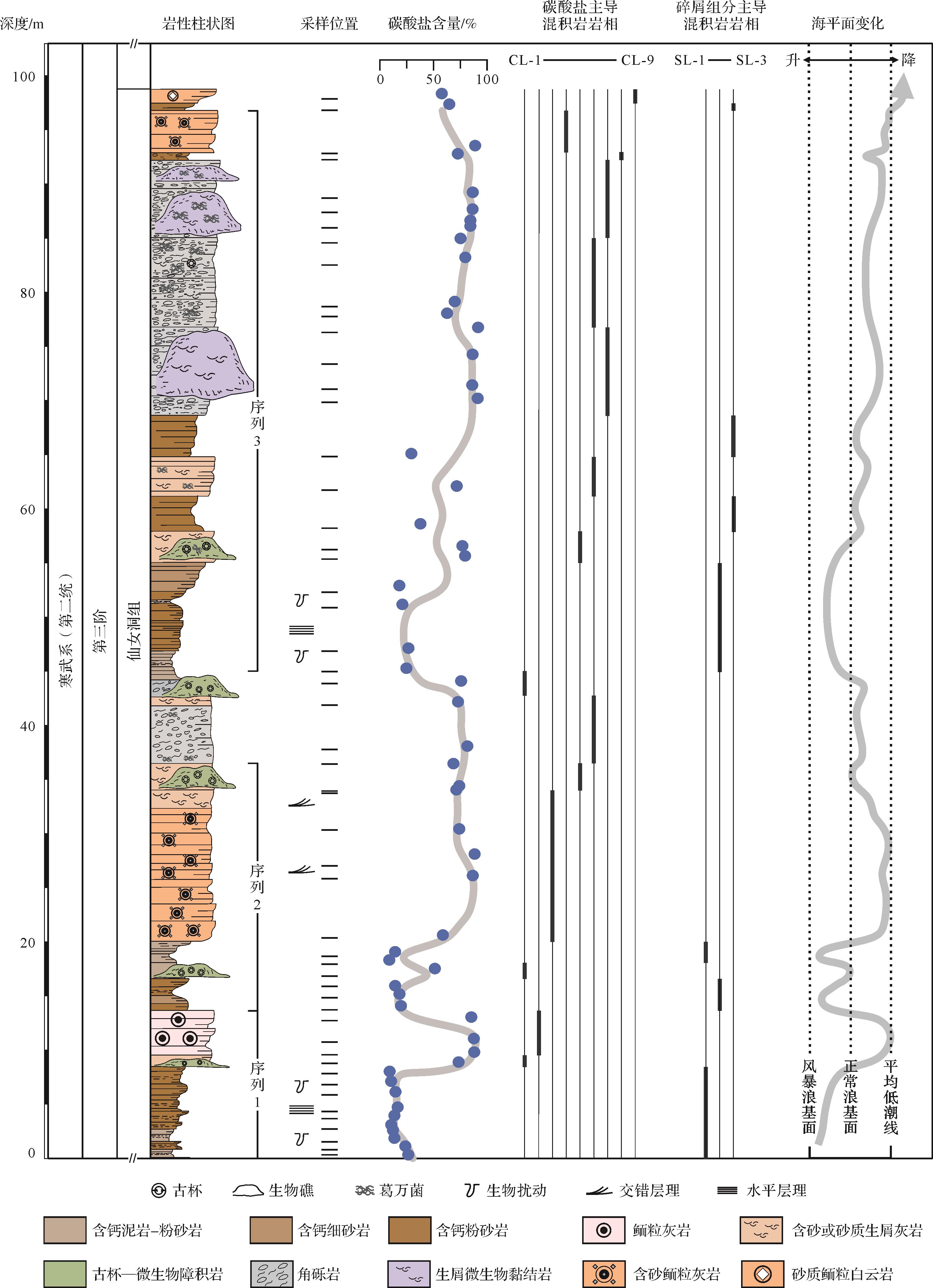

汉南—米仓山地区位于四川盆地与秦岭造山带之间的过渡地带。受新元古代扬子克拉通西北缘一系列构造活动的影响,研究区汉南残余弧和米仓山残余弧碰撞拼合[30],两者在埃迪卡拉纪—寒武纪间歇性暴露形成古陆(本文称之为汉南—米仓山古陆)[28,31⁃33],并影响着上扬子北缘古地理面貌(图1a)。寒武纪第二期开始的广泛海侵造成研究区大部分被淹没,形成以细粒碎屑沉积物为主的陆棚环境[34]。随着第三期逐步海退,研究区古陆出露范围逐渐扩大,围绕古陆周缘形成混合沉积体系为主的浅水环境[27]。至第三期与第四期之交,研究区转为以碎屑沉积主导的滨岸—三角洲体系[35]。

Figure 1. Paleogeography (a, modified from reference [28]) and location of the study area (b)

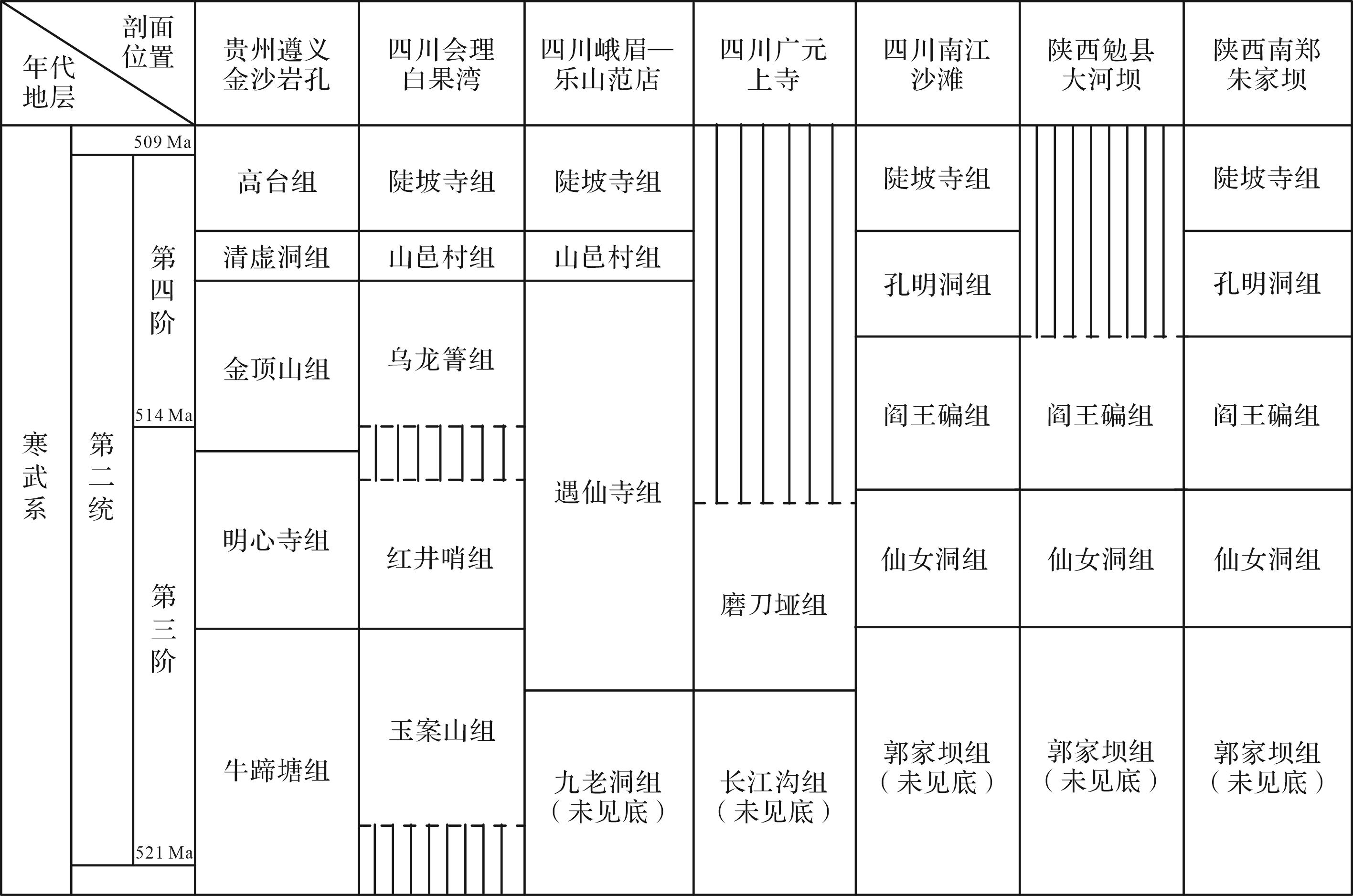

受区域构造隆升事件影响,研究区寒武系出露不完整,包括纽芬兰统、第二统,以及苗岭统底部(图2)。其中,寒武系第二统第三阶仙女洞组为本研究重点关注层位,在研究区出露非常广泛。仙女洞组岩性为含砂(砂质)鲕粒灰岩、古杯灰岩、微生物岩,以及钙质粉砂岩、细砂岩和少量粉砂质泥岩,与上覆阎王碥组和下伏郭家坝组均整合接触(图3)。此次研究以陕西省汉中市南郑区朱家坝剖面为例(起点坐标32°28′56″ N,107°10′14″ E),结合研究区周围多个仙女洞组混积岩发育剖面进行综合分析(图1b),包括四川省广元市旺苍县米仓山镇唐家河[27]、巴中市南江县沙滩和田垭[37⁃38],以及陕西省汉中市西乡县杨家沟[39]、南郑区福成[40]和勉县大河坝[41]。

-

本次研究实测了朱家坝剖面仙女洞组(厚度约100 m),按0.5~2.0 m间距连续采样,共采集岩石样品72件,制作标准薄片(2.5 cm×7.5 cm)53张,大薄片(5.0 cm×7.5 cm)14张,光面4个。由于目前尚未有广泛接受的混积岩岩相类型划分方案,对于碳酸盐组分主导和碎屑组分主导的岩相描述分别参考Flügel[42]和Mount[1]方案。为了解混积岩中陆源碎屑组分粒度变化特征,对薄片中颗粒粒径进行了系统统计(共3 894颗)。岩石薄片观察利用西南石油大学天然气地质四川省重点实验室Leica DM2700P偏光显微镜完成。粒径观察在偏光显微镜高倍物镜下拍照后拼合,利用CorelDraw(v. 2017)软件统计完成[9]。碎屑颗粒粒级和粒径划分参考乌登—温特沃思粒级方案(Udden-Wentworth scale)[43],具体包括细粉砂(4~15 μm,含极细粉砂)、中粉砂(15~31 μm)、粗粉砂(31~63 μm)、细砂(63~250 μm,含极细砂)、中砂(250~500 μm)和粗砂(500~2 000 μm,含极粗砂)。岩石光面利用EPSON GT X980高清扫描仪(1 000 dpi)输出后进行观察和描述。

-

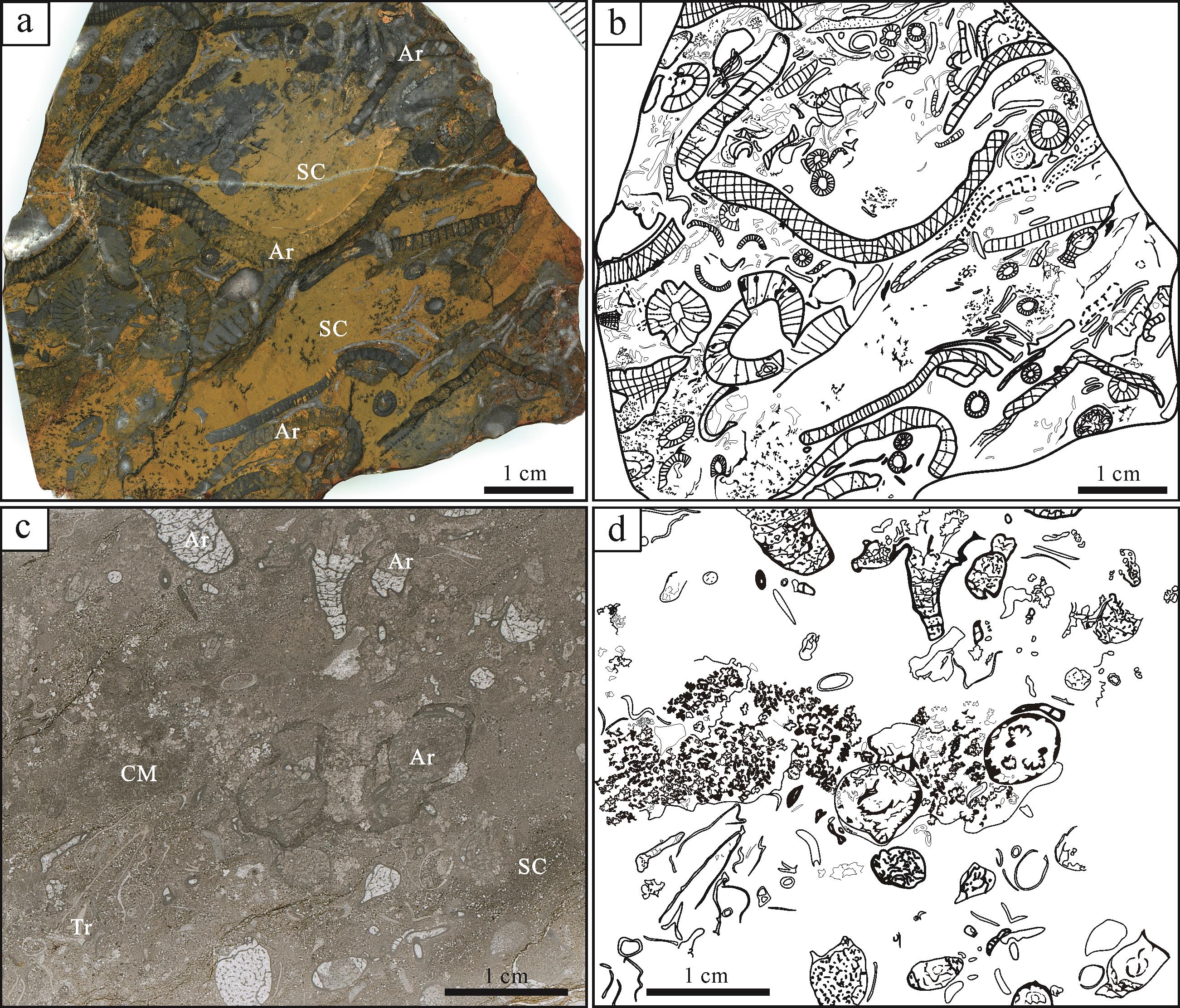

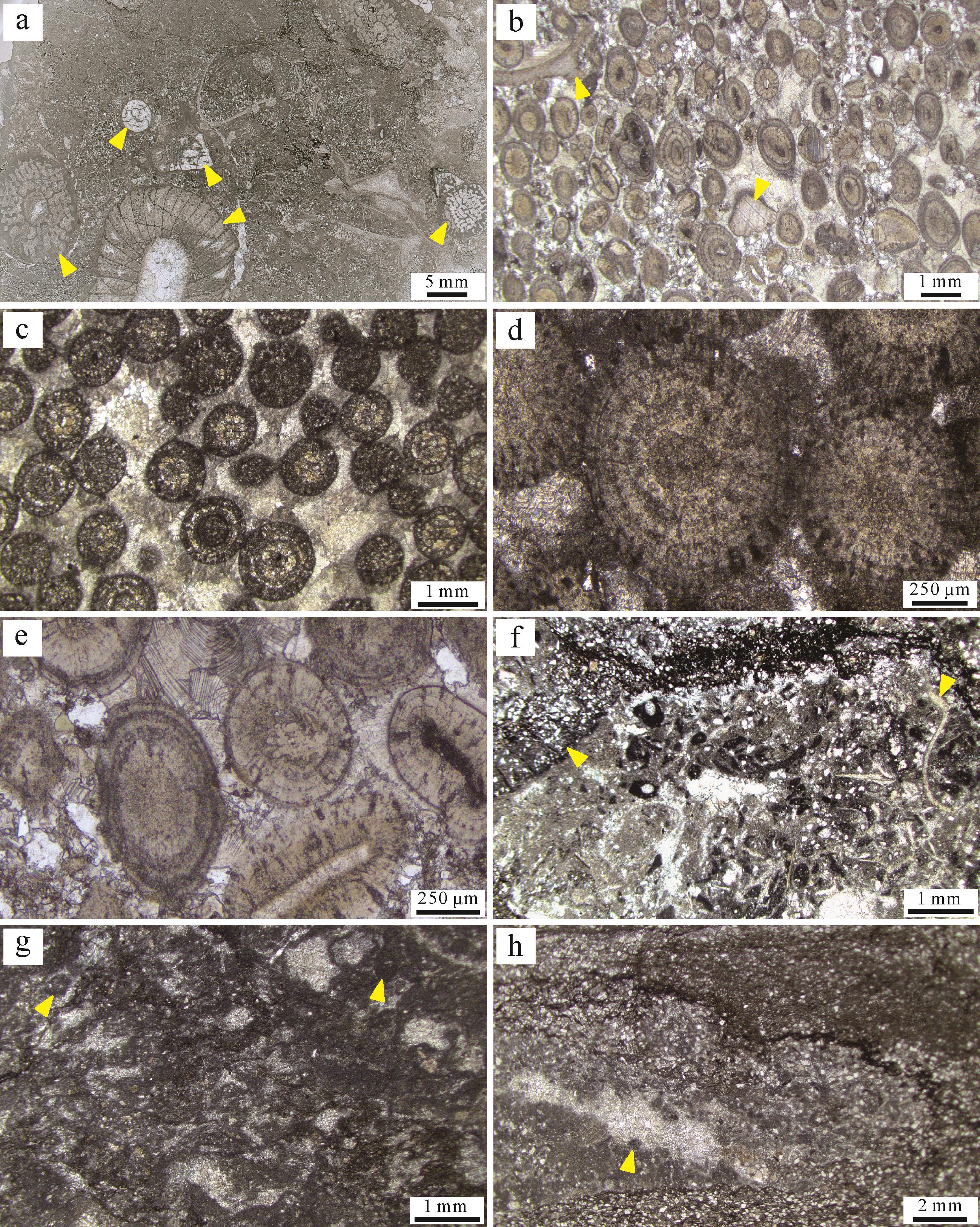

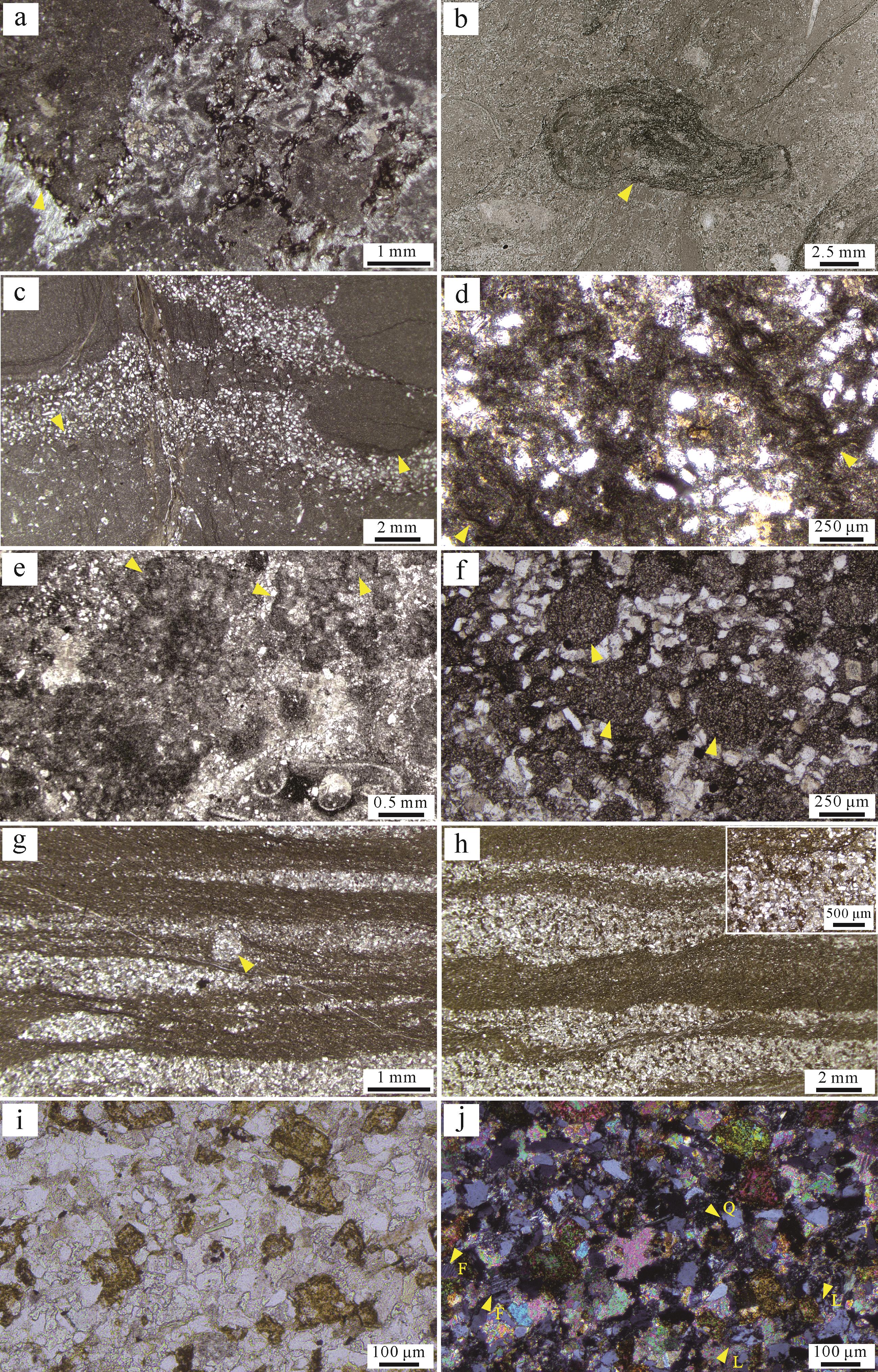

研究剖面仙女洞组碳酸盐组分颗粒类型包括生物碎屑、鲕粒、球粒、内碎屑,以及钙质微生物等(图4~6)。

Figure 4. Polished slabs and line drawings showing the features of mixed siliciclastic⁃carbonate sedimentation of the Xiannüdong Formation at Zhujiaba section

Figure 5. Photomicrographs showing the characteristics of mixed siliciclastic⁃carbonate sedimentation of the Xiannüdong Formation at Zhujiaba section (Ⅰ)

Figure 6. Photomicrographs showing the characteristics of mixed siliciclastic⁃carbonate sedimentation of the Xiannüdong Formation at Zhujiaba section (Ⅱ)

1) 生物碎屑

主要包括古杯、三叶虫和棘皮动物。其中,古杯化石产出最为丰富(图4),宏观上古杯碎片为条状外形,长度可达5 cm;横截面为圆盘状,直径0.2~2.0 cm,常与钙质微生物共生(图4)。微观上古杯动物具有隐晶质外壁,少量具壁外须状附属结构;规则古杯类隔板和横板发育,不规则古杯类曲板特征明显(图5a)。三叶虫主要呈碎片状产出,颊刺具钩状外形,正交偏光镜下波状消光特征明显,粒径一般介于500 μm~1 cm(图4c,d)。棘皮动物为单晶方解石构成的骨片,正交偏光下均一消光,方形或长方形,粒径主要介于100 μm~2 mm(图5b)。

2) 球粒

主要分布于仙女洞组上部生物礁灰岩层,颗粒密集产出,呈圆形、椭圆形,以及不规则外形;分选差,粒径从100 μm至2 mm(图5g)。球粒内部为隐晶质结构,无核心,部分层段球粒受压实作用影响呈扁平状、顺层分布。

3) 内碎屑

分布于仙女洞组中上部,主要保存于礁角砾岩、漂砾岩和粉砂岩中(图5h、图6a~c)。礁角砾岩中内碎屑粒径一般介于2.5~4.0 mm,主要为生物灰岩砾屑,磨圆较差,棱角状—次棱角状,内部常为古杯碎片、钙质微生物组构、陆源粉砂等(图6a)。漂砾岩中内碎屑粒径大部分介于2~4 mm,磨圆度中等—较好,次圆状—圆状,内部为钙质微生物组构以及粉砂级石英和长石颗粒;内碎屑之间为灰泥以及陆源粉砂—黏土组分(图6b)。粉砂岩中内碎屑分选中等,磨圆良好,粒径介于1~5 mm,为隐晶质碳酸盐组分(图6c)。

4) 钙质微生物

主要分布于生物礁灰岩层,以葛万菌(Girvanella)为主,可见少量Tarthinia。葛万菌以弯曲的丝状结构为特征,丝状体相互缠绕形成层状或网状结构(图6d);部分受生物扰动作用影响,原始结构保存不完整。Tarthinia由外壁清晰内壁模糊的囊状房室结构组成,集合体纵切面呈扇状叠置特征(图6e)。钙质微生物既可以单独产出,也可以与古杯动物共生,黏附于古杯外壁形成结壳。

5) 鲕粒

分布较广,原地沉积为主。鲕粒粒径主要介于0.4~1.2 mm,结构保存较为完整,以圆球形为主,密集产出。从形态分类上,包括正常鲕、表鲕、椭形鲕和少量复鲕;内部结构包括同心—放射状、放射纤维状(图5b~e),以及受成岩改造影响的泥晶—细晶白云石化结构(图6f)。鲕粒核心包括方解石晶粒、棘皮类和三叶虫碎片,以及石英颗粒等。

-

包括矿物颗粒和岩屑颗粒(图6g~j)。陆源碎屑矿物主要为石英、长石、云母,粒径10~100 μm(粉砂—细砂级),大部分介于30~60 μm(粗粉砂级)。矿物颗粒次棱角状—次圆状,磨圆中等。其中,石英颗粒无色透明,干涉色为一级灰白,一轴晶正光性,无解理。长石具双晶结构,有解理,常见的钾长石和钠长石均为负突起,干涉色一级灰—灰白。云母呈片状,解理完全,长条状为主,其中白云母单偏光下无色透明,低正突起,干涉色鲜艳;黑云母单偏光下颜色深,中正突起,近平行消光。岩屑颗粒主要为石英砂岩岩屑,50~60 μm,属粗粉砂,具粒状变晶结构,晶粒轮廓常为不规则多边形状,彼此间呈镶嵌状接触(图6i,j)。

3.1. 碳酸盐颗粒类型及特征

3.2. 陆源碎屑颗粒类型及特征

-

除少量鲕粒和生屑颗粒岩外,本文中大多数仙女洞组岩石类型属于混积岩范畴。根据两种组分的含量,分为碳酸盐主导(50%~90%; carbonate-dominated lithofacies,即CL)和陆源碎屑主导(50%~90%; siliciclastic-dominated lithofacies,即SL)两大类混积岩岩相类型。

-

1) 古杯障积岩(CL-1)

古杯动物含量20%~30%,其他生物碎屑包括棘皮和三叶虫碎片,含量约10%。一些钙质微生物(含量5%~10%)如葛万菌常与古杯动物共生,以结壳形式附着于杯壁外侧。胶结物发育较少。陆源碎屑含量15%~30%,以粗粉砂—细砂级石英颗粒为主(图4a,b、图5a)。

2) 鲕粒泥粒—颗粒灰岩(CL-2)

分布于仙女洞组下部,深灰—灰色、中—厚层状,发育大型槽状交错层理。镜下可见鲕粒含量50%~60%。鲕粒颗粒岩中亮晶方解石胶结物含量最高可达40%(图5c)。泥粒灰岩中杂基组分含量10%~15%,鲕粒间以亮晶方解石胶结物为主;陆源碎屑颗粒含量不足10%,粒径55~60 μm,粗粉砂级(图5d)。

3) 含砂生屑(球粒)鲕粒泥粒—颗粒灰岩(CL-3)

主要发育在仙女洞组中下部,含砂生屑鲕粒泥粒—颗粒灰岩中鲕粒含量35%~40%,粒径一般介于0.4~1.2 mm,生屑含量15%~20%,类型主要为三叶虫和棘皮类(图5b),可见少量古杯碎片;含砂生屑球粒鲕粒泥粒—颗粒灰岩中鲕粒含量20%~30%,粒径0.25~0.30 mm;球粒含量小于20%,粒径70~250 μm;生屑含量10%~15%,也以三叶虫和棘皮类为主。另外,陆源碎屑颗粒含量10%~15%,主要为石英,粗粉砂—细砂级,分选中等,次圆状—次棱角状,且陆源碎屑组分含量越高,鲕粒及其他生物碎屑受磨蚀改造越强烈。胶结物含量15%~30%,以亮晶方解石胶结为主,泥粒岩中还含有灰泥10%~15%。

4) 粗粉砂—细砂质鲕粒颗粒灰岩(CL-4)

主要发育于仙女洞组上部,其中鲕粒含量50%~60%,粒径0.25~0.40 mm,可见原生同心—放射状纹层结构(图5e),亮晶方解石胶结(15%)。陆源碎屑颗粒含量20%~30%,主要为石英,粗粉砂—细砂级,粒径55~75 μm。

5) 古杯—钙质微生物障积岩(CL-5)

分布在仙女洞组中上部,主要为葛万菌构成的层状和网状结构,含量30%~40%(图6d);少量为Tarthinia构成的簇状结构(图6e)。共生的生物碎屑含量15%~20%,主要为古杯,还可见棘皮和三叶虫等(图4c,d)。陆源碎屑颗粒含量约10%,以粉砂级石英为主;杂基组分含量占30%左右。原地结构受波浪作用改造常发生破碎,或者被生物扰动后发生变形。

6) 角砾岩(CL-6)

分为粗粉砂—细砂质角砾岩和礁角砾岩。其中,粗粉砂—细砂质角砾岩分布于仙女洞组中部(图5f)。角砾含量40%~50%,粒径2.5~4.0 mm,次棱角状;原岩为生物灰岩,由40%~50%生物碎屑,40%~50%灰泥,以及约15%的方解石胶结物构成。角砾间生物碎屑含量10%~15%,主要为古杯和三叶虫碎片;其他钙质组分还包括方解石胶结物(约5%)和灰泥(约10%)。陆源碎屑组分含量20%~30%,粒径40~140 μm,粗粉砂—细砂级,主要为石英,少量长石和石英岩岩屑颗粒,次棱角状,磨圆中等—差;杂基含量不足10%。

礁角砾岩分布于仙女洞组中上部,角砾含量35%~40%,粒径一般介于2.5~4.0 mm,成分主要为生物灰岩和钙质微生物岩;磨圆较差,棱角状—次棱角状(图6a)。角砾中生物碎屑含量15%,钙质微生物含量20%~30%,其他组分主要为灰泥(含量30%~40%)和陆源碎屑(15%~20%)。角砾外生物碎屑含量30%~40%,胶结物含量30%~40%。陆源碎屑组分含量10%~20%,主要为石英,粒径35~150 μm,粗粉砂—细砂粒级,可见少量杂基(<5%)(图6a)。

7) 含球粒生屑微生物黏结岩(CL-7)

发育于仙女洞组中上部,成分复杂;其中微生物组构含量20%~35%,生物碎屑含量15%~25%,球粒含量15%~20%,鲕粒含量约5%。微生物组构大量黏结、缠绕生物碎屑、球粒、鲕粒和灰泥组分,形成障积结构(图5g);内部未见典型的钙质微生物特征。宏体生物以三叶虫、棘皮动物为主,可见少量古杯;球粒粒径0.1~2.5 mm,主要由粉砂—黏土级陆源碎屑和灰泥构成。陆源碎屑颗粒含量10%~20%,以细砂级石英为主,粒径70~140 μm。陆源碎屑颗粒间杂基含量一般小于10%。

8) 漂砾岩(CL-8)

分布于仙女洞组上部。砾屑含量15%~20%,粒径主要介于5~10 mm,分选中等,次圆状—圆状,砾屑岩性为含粉砂生屑灰岩。砾屑间生物碎屑含量不足5%;其他为陆源碎屑组分,含量70%~80%,其中杂基含量10%~15%(图6b);陆源颗粒类型主要为石英和长石,粒径70~100 μm,细砂级,次棱角—次圆状,分选较好。虽然漂砾岩中碎屑组分含量大于50%,但砾屑仍以碳酸盐组分为主,按照常用的碳酸盐岩微相描述方案[42]暂归于碳酸盐主导混积岩类型。

9)粉砂—细砂质鲕粒白云岩(CL-9)

分布于仙女洞组顶部,其中鲕粒含量50%~60%,粒径0.25~0.40 mm,普遍发生白云石化(图6f)。陆源碎屑颗粒类型主要为粉砂—细砂级石英和长石,含量介于20%~30%,粒径40~140 μm,次棱角状—次圆状,分选、磨圆均中等—较好。杂基含量约10%。陆源碎屑组分与碳酸盐组在层内以纹层形式间隔发育。

-

1) 含钙泥岩与粉砂岩韵律层(SL-1)

发育于仙女洞组底部,陆源碎屑组分含量80%~85%,颗粒类型包括石英、长石、云母等(图6g)。粉砂质泥岩中颗粒粒径10~30 μm,细—中粉砂级,含量15%~20%,其他为杂基。粉砂岩中颗粒粒径介于30~35 μm,含量50%~70%;颗粒分选良好,次棱角状,磨圆中等。填隙物含量30%~50%,主要为杂基,胶结物少见。常见水平层理和波状层理。以潜穴为主的生物扰动构造发育(图6g)。

2) 含钙细砂岩与粉砂岩韵律层(SL-2)

间歇性发育于仙女洞组中上部(图6h)。含钙粗粉砂—细砂岩中陆源颗粒粒径30~100 μm,类型主要为石英,还包括少量长石、云母和岩屑(图6i,j),含量50%~60%;杂基含量约10%,绿泥石以胶结物形式存在,含量约10%。碳酸盐组分含量20%~25%,主要为灰泥和晶粒。细砂岩与粉砂岩中矿物构成类似,主要差别为颗粒粒径;细砂岩中颗粒粒径集中在90~100 μm,粉砂岩中粒径主要介于40~50 μm。陆源碎屑颗粒呈次棱角状—次圆状,分选和磨圆均较好。

3) 含钙粗粉砂岩(SL-3)

分布于仙女洞组中上部,可进一步分为含球粒粗粉砂岩和含内碎屑粗粉砂岩(图6c)。含球粒粗粉砂岩中球粒含量约15%,主要为微生物黏结灰泥形成,球粒间可见少量灰泥;其余为陆源碎屑组分,颗粒类型主要为石英和长石,少量为石英岩岩屑,粒径主要介于50~55 μm;颗粒呈次棱角—次圆状,分选中等。含内碎屑粗粉砂岩中内碎屑为钙质成分(图6c),含量20%~30%。陆源碎屑组分含量70%~80%,颗粒类型主要为石英和长石,粒径50~55 μm,粗粉砂级;颗粒呈次棱角—次圆状,分选中等。

4.1. 碳酸盐主导混积岩

4.2. 碎屑组分主导混积岩

-

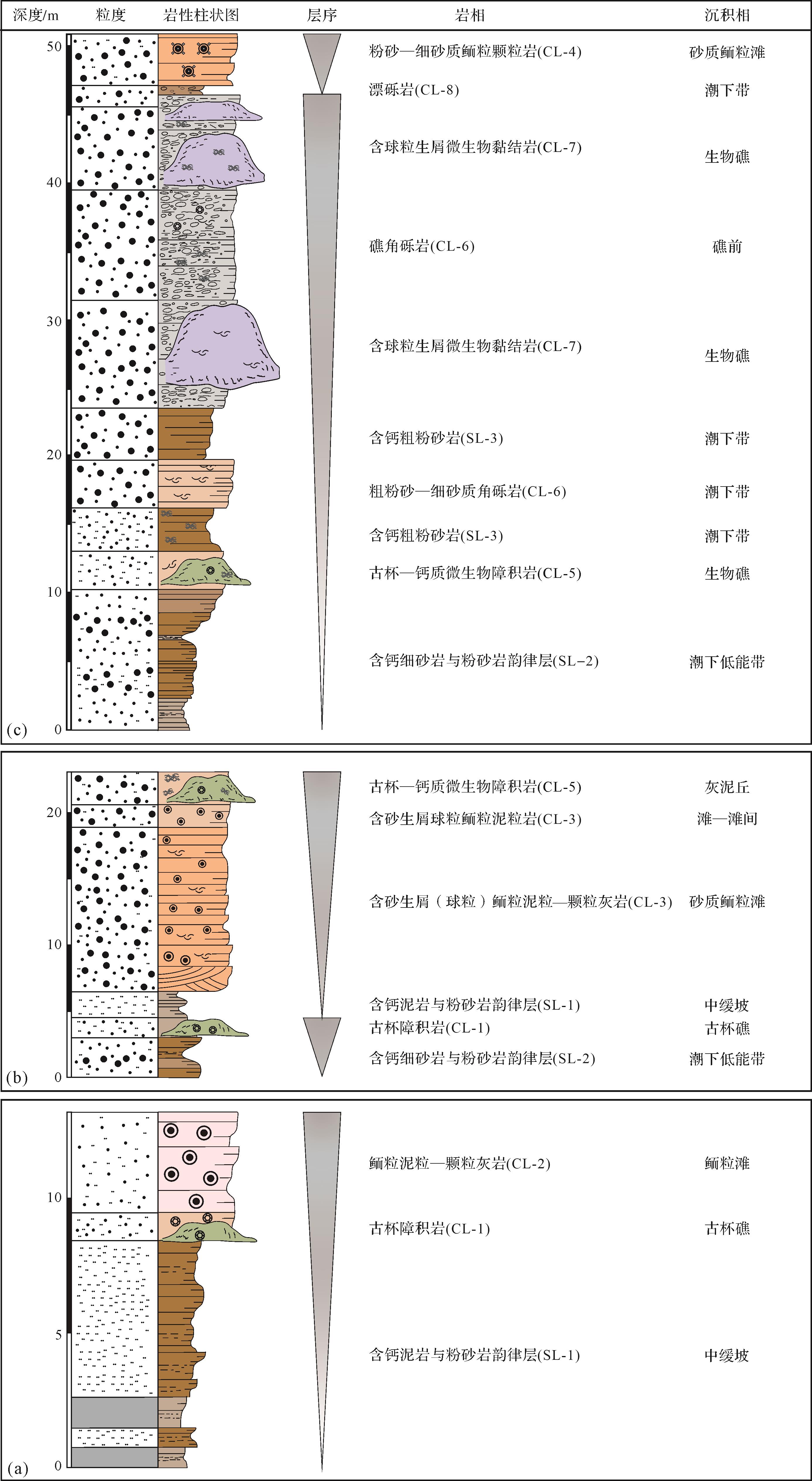

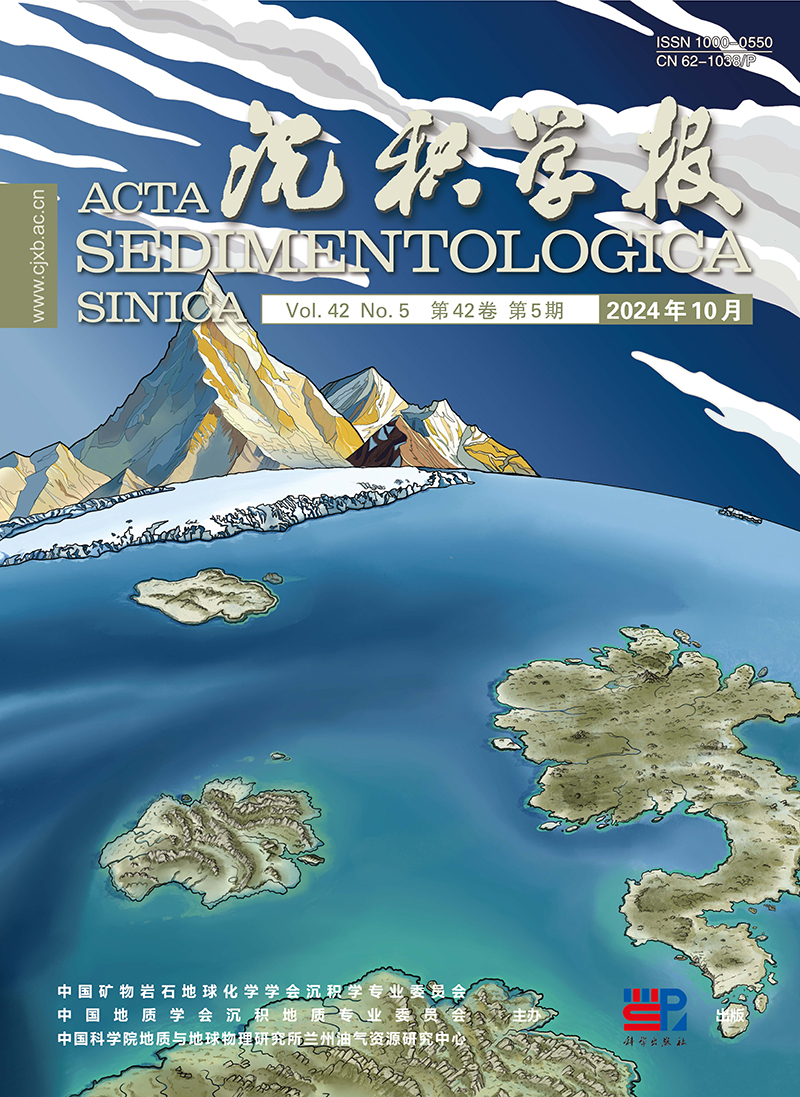

野外特征和室内岩相学证据综合显示,仙女洞组沉积期朱家坝剖面总体形成于一个海退过程,即从中缓坡逐步过渡到内缓坡相对局限环境(图7)。这与前人对该时期汉南—米仓山地区三级海平面变化趋势研究一致[27, 37,41]。朱家坝仙女洞组保存三个完整的向上变浅序列(分别为序列1,2和3),另有一个海侵序列位于2和3之间(图7)。序列1沉积环境由中缓坡转为内缓坡与中缓坡过渡带附近小型低缓古杯礁,之后转为内缓坡鲕粒滩沉积。序列2沉积环境由中缓坡浪基面之下的陆源细碎屑沉积转为内缓坡与中缓坡过渡带附近小型低缓生物礁,之后转为内缓坡高能鲕粒滩和大型生物礁的多期建造。序列3与序列2沉积类型和特征相似,顶部转为内缓坡相对局限的潟湖环境(图7)。

Figure 7. Integrated column showing the compositions of lithofacies, sea⁃level fluctuations, and carbonate contents from the Xiannüdong Formation in the Zhujiaba section

由此来看,除在少量序列顶部的鲕粒滩和生物礁环境外,朱家坝剖面混合沉积过程在缓坡背景下中缓坡至内缓坡环境均有发育(图7)。

-

朱家坝剖面仙女洞组混积序列的构成具有相似性(图8)。根据粒度统计、岩相学和碳酸盐组分含量数据,序列底部均为细碎屑组分为主的混积岩,顶部则以碳酸盐主导的混积岩或以纯碳酸盐岩为主,单个序列的中部混积程度最高(图7,8)。序列底部的混积岩主要为含钙泥岩与粉砂岩韵律层(图8a)或含钙细砂岩与粉砂岩韵律层(图8b,c),原地碳酸盐沉积极少。碳酸盐组分主要来自浅水碳酸盐沉积环境间歇性搬入的灰泥组分。虽然序列2和3的下部发育原地生长的低缓古杯礁,但发育规模小且含有较高的陆源碎屑组分;序列中部碳酸盐组分往往以异地搬运的灰质内碎屑、礁角砾等形式出现,原地沉积物仍以粗粉砂和细砂级陆源碎屑为主(图8b,c)。至序列上部开始出现大规模原地碳酸盐沉积,包括鲕粒滩,大型叠置生物礁复合体等(图8b,c),且沉积厚度明显增大,显示出浅水环境下较高的碳酸盐产率。共生的陆源碎屑组分主要为粗粉砂和细砂级石英颗粒,但发育并不广泛。因此,这种相对粗颗粒陆源碎屑组分并非直接来自河口三角洲输入,可能来源于沿岸流的搬运[37]。

Figure 8. Depositional sequences of mixed siliciclastic⁃carbonate sedimentation in the Xiannüdong Formation of the Zhujiaba section

由于内缓坡生物礁和鲕粒滩对波浪的遮挡作用,礁间和滩间水体能量相对较低,适合陆源碎屑堆积,因而该环境混合沉积程度较高(图8b,c)。内缓坡相对局限的潟湖环境中存在风和潮汐作用带来的少量陆源碎屑物质(图6c,f),也可作为混合沉积保存的场所。相反,由于强烈的波浪颠选作用和鲕粒滩顶极快的水流速度[37,44⁃45],边缘带高能环境反而有利于碳酸盐颗粒的保存(图5c、图8a),从而形成清水碳酸盐沉积。由此来看,朱家坝剖面混合沉积的发育主要与(1)波浪和风暴搬运浅水碳酸盐沉积物至细碎屑颗粒沉积为主的较深水环境形成“相混合”和“事件突变混合”,以及(2)波浪颠选和水动力条件差异造成浅水碳酸盐和碎屑组分的“相混合”和“原地混合”有关。混合沉积的发育是一个复杂过程,受气候、沉积环境、陆源碎屑来源、碳酸盐发育类型,以及颗粒输送方式等多种因素的影响。根据对寒武系第三阶混积岩的岩相类型、特征和沉积发育过程的精细解剖,认为研究区浅水混合沉积主要受到陆源输入、水动力条件以及碳酸盐生产率的综合影响。根据朱家坝剖面仙女洞组岩相学特征,结合研究区周缘多个剖面,提出一个汉南—米仓山地区寒武纪第三期混合沉积发育模式(图9),即在内缓坡浅水高能环境,混合沉积形成于碳酸盐主导的体系,陆源粗粒碎屑主要受沿岸流携带混入,受波浪颠选影响发生沉积分异;在相对局限的潟湖环境,以波浪、潮汐作用搬运的异化粒和陆源细粒碎屑混合为主。在正常浪基面附近以碎屑沉积体系下受波浪和风暴影响的异地碳酸盐搬运混合为主,也存在低缓生物礁中混入细粒陆源碎屑的现象。正常浪基面至风暴浪基面之间的陆源细碎屑体系混合沉积程度较弱,主要为离岸流搬运的细粒碳酸盐沉积物的混入。

5.1. 仙女洞组混合沉积体系发育环境

5.2. 浅水混合沉积发育模式及影响因素

-

(1) 研究区朱家坝剖面寒武系仙女洞组共发育9个碳酸盐组分主导和3个碎屑组分主导的混积岩类型。这些岩相类型保存于三个向上变浅的混合沉积序列中,整体构成了研究区从中缓坡浪基面之下向内缓坡高能滩环境过渡的水体变浅序列。

(2) 单个序列由下向上均为碎屑组分主导的混合沉积向碳酸盐组分主导的混合沉积(或清水碳酸盐沉积)转变,序列中部混积程度最高。

(3) 研究区浅水混合沉积主要受陆源输入、水动力条件以及碳酸盐产率的综合影响。浅水高能环境以碳酸盐沉积为主,陆源碎屑混入主要来自沿岸流搬运和波浪颠选改造。潮下相对低能带和中缓坡环境以陆源细碎屑沉积为主,含少量原地小型碳酸盐建隆,其他碳酸盐组分主要来自离岸流从浅水环境的搬运。

DownLoad:

DownLoad: