HTML

-

障碍沉积是一种常见的沉积现象,广泛发育在河流、滨岸、海滩、风成沙丘等沉积环境中[1]。Hall[2]记录了第一个障碍痕,在一个滨海砂岩和一个现代海滩上发现波浪产生的水流在页岩和鹅卵石周围形成了新月形的凹槽,并沉积了砂质拖尾。Peaboby[3]首次描述了加利福尼亚州附近的河滩的障碍沉积现象,将发育在河流浅水区固定的砾石周围形成新月形印痕称为新月痕,Karcz[4]将这种新月痕称为障碍痕。Richardson[5]通过水槽实验分析障碍痕的形成机制,发现障碍物下游形成冲淤脊(又称为沉积物脊),水流的大小与形成新月形凹槽的规模有关。Allen[6]总结了河流、滨岸、沙丘、深海等存在的障碍沉积特征,例如,在风成环境中,基质具有抗侵蚀,通常只能在障碍物后形成增生的尾部;在河流环境中,在障碍物周围存在多个涡流现象障碍沉积的形成机制[2]。2011年,Mazumder et al.[7]认为障碍痕是河床中任何障碍物周围局部水流与沉积物颗粒相互作用的结果;国内沉积学界对障碍沉积研究较少[8⁃11],对障碍沉积的主要关注点只在水利工程研究[12⁃14]。马维俊等[8]在崇明岛潮坪的潮汐水道内发现以泥砾为障碍物形成的障碍痕,并指出障碍痕可指示水流方向;张昌民[9]在上荆江的江心洲的下游发现障碍痕沉积;邱隆伟等[10]在峡山湖沙坝上发现以生物介壳为障碍物形成的障碍痕;张昌民等[11]在现代乌伦古湖滨岸沉积中发现砾石和植物在湖滩上形成的障碍痕;王昊等[12]认为在高能洪水作用下会在基岩岛屿等河心障碍物的下游位置发育吊坠型砂坝。

前人对不同环境下形成的砂质障碍沉积特征、规模等进行了较详细的描述,对障碍沉积形成的水动力和空气动力学机制进行了分析[7,15⁃16]。但对砾岩上发育的障碍沉积报道较少,缺乏对障碍沉积的分类研究。障碍沉积的描述大多来自对现代沉积的考察,而岩石记录中障碍沉积研究较少,且障碍沉积关注不够,没有充分挖掘障碍沉积中所蕴含的沉积过程和沉积环境信息。

本文通过对准噶尔盆地南缘安集海河、头屯河等砾质河流的现代沉积考察,对砾质河床发育的障碍沉积进行了详细的描述和测量,分析了障碍沉积的形成过程和沉积机理。对比准噶尔盆地喀拉扎组砾岩中的障碍沉积,研究了岩石记录中的障碍沉积类型及其沉积特征,建立了各类障碍沉积的识别标志。研究对重溯砾质沉积物的古水流方向,预测沉积体系的展布,提供了新的方法。研究用于判断河道主体延伸方向,砾质障碍沉积可作为河道沉积微相的重要沉积构造特征。

-

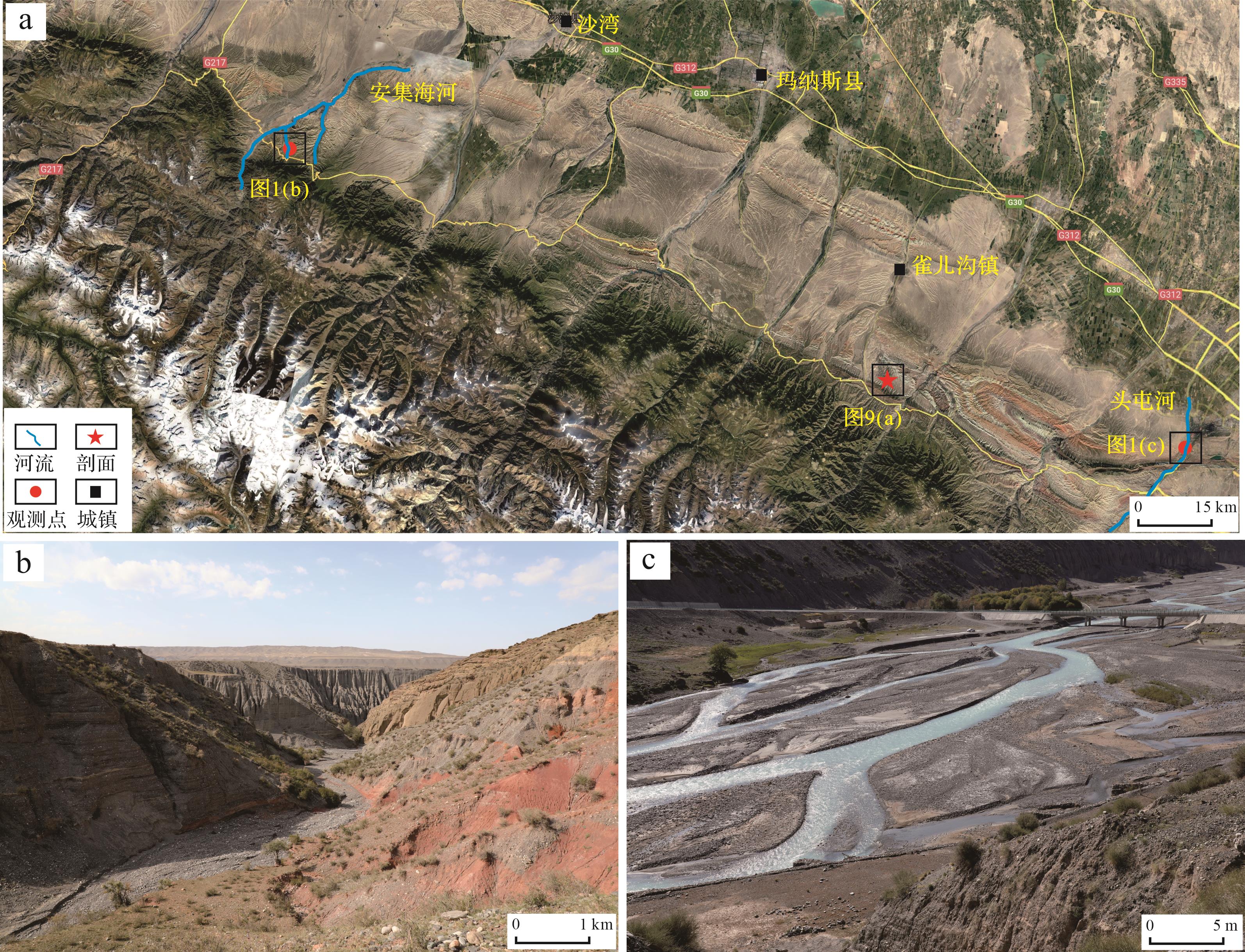

准噶尔盆地南缘位于天山北部,在山麓地带和盆地边缘发育众多河流[17],自西向东发育奎屯河、安集海河、玛纳斯河、头屯河等,本文主要考察安集海河和头屯河(图1a)。安集海河发源于天山北麓冰川积雪区,从河源区到峡谷所在位置垂直落差约2.5 km[18],安集海河峡谷距奎屯市直线距离约40 km,距沙湾县直线距离约50 km。研究区内安集海河废弃河道长约10.5 km、最宽处约1.3 km,峡谷横剖面为“U”型。废弃河道沉积物以灰色、灰黑色砂砾石为主, 砾径一般为0.4~6.0 cm, 大者可超过16 cm,砾石分选中等(图1b)。

头屯河发源于北天山中段,海拔高程4 562 m,从河源到沙漠边缘,全长约190 km,河道纵坡53.7‰,多年平均年径流量2.47×108 m3,携带沉积物以砂砾为主,平均高程2 912 m[19]。研究区内头屯河河型是辫状河,单河道最宽处是1.7 m,流域宽度约为35 m,在主河道内水流携带以细—粗砾石为主,磨圆较差(图1c)。

-

障碍沉积可以发育在高流态粗粒沉积物为主的大型河床沉积(图2c),也可以发育在低流态细粒沉积物为主的小型河床沉积(图2a)。障碍砾石的大小和形状都与周围的沉积层不同[4]。它们通常是由自然原因静置的,在极端规模的洪水中作为底负荷移动,或者通过岩石坠落、泥石流或冰川运输到河床。此外,在河道内人类活动过程中如:砾石开采、河流恢复工程、大坝建设等,可能保留单一或多个巨石,并在一定范围内改变河道的水文形态[1]。

本文现代沉积研究区以安集海的河废弃河道和头屯河的支流为主,主要方法是沿河道和废弃河道进行现场观察、拍照、测量,并在室内对图片处理,对各类障碍沉积特征进行总结。河流沉积环境中发育的障碍沉积可以按照沉积特征和粒度特征分为梭状沉积、锥状沉积、横向脊沉积和似圆状沉积[19]。基于野外现代沉积现象,使用ImageJ软件测量砾石粒径,以障碍砾石为0点,距障碍砾石的距离为横坐标,统计每段距离内砾石的平均粒径,绘制平均粒径与障碍砾石的距离关系图(图3)。共测量18个现代障碍沉积现象的粒度分析数据,统计单一大砾石作为主障碍砾石沉积模式中的粒度,结果如表1,对比分析障碍砾石前后平均粒度分布特征。

R R1 R2 L1 L2 锥状 3.79 1.13 0.025 5.15 10.55 8.88 1.02 0.170~0.025 7.16 26.74 9.00 1.12 0.025 10.25 22.16 9.69 1.72 0.150~0.025 5.72 18.09 15.32 1.18 0.210~0.025 10.15 17.44 15.68 1.76 0.025 12.26 29.36 16.39 1.37 0.025 13.43 25.52 16.71 1.33 0.330~0.025 8.16 21.21 22.06 1.49 0.370~0.025 6.92 36.23 90.00 3.360 160.32 梭状 12.84 1.35 0.430~0.025 10.52 16.24 16.33 1.57 0.360~0.025 12.33 17.61 20.03 2.34 0.340~0.025 10.34 15.02 20.46 1.74 0.390~0.025 10.92 29.85 24.02 1.53 0.260~0.025 12.56 19.88 25.05 1.36 0.025 11.63 23.00 25.22 1.30 0.250~0.025 14.59 15.84 33.04 2.36 0.440~0.025 12.85 30.51 注: R.主障碍砾石粒径;R1.主障碍砾石前砾石平均粒径;R2.主障碍砾石后砾石平均粒径;L1.主障碍砾石前侵蚀或堆积距离;L2.主障碍砾石后沉积物脊的长度。Table 1. Particle sizes of cone and fusiform deposits (cm)

-

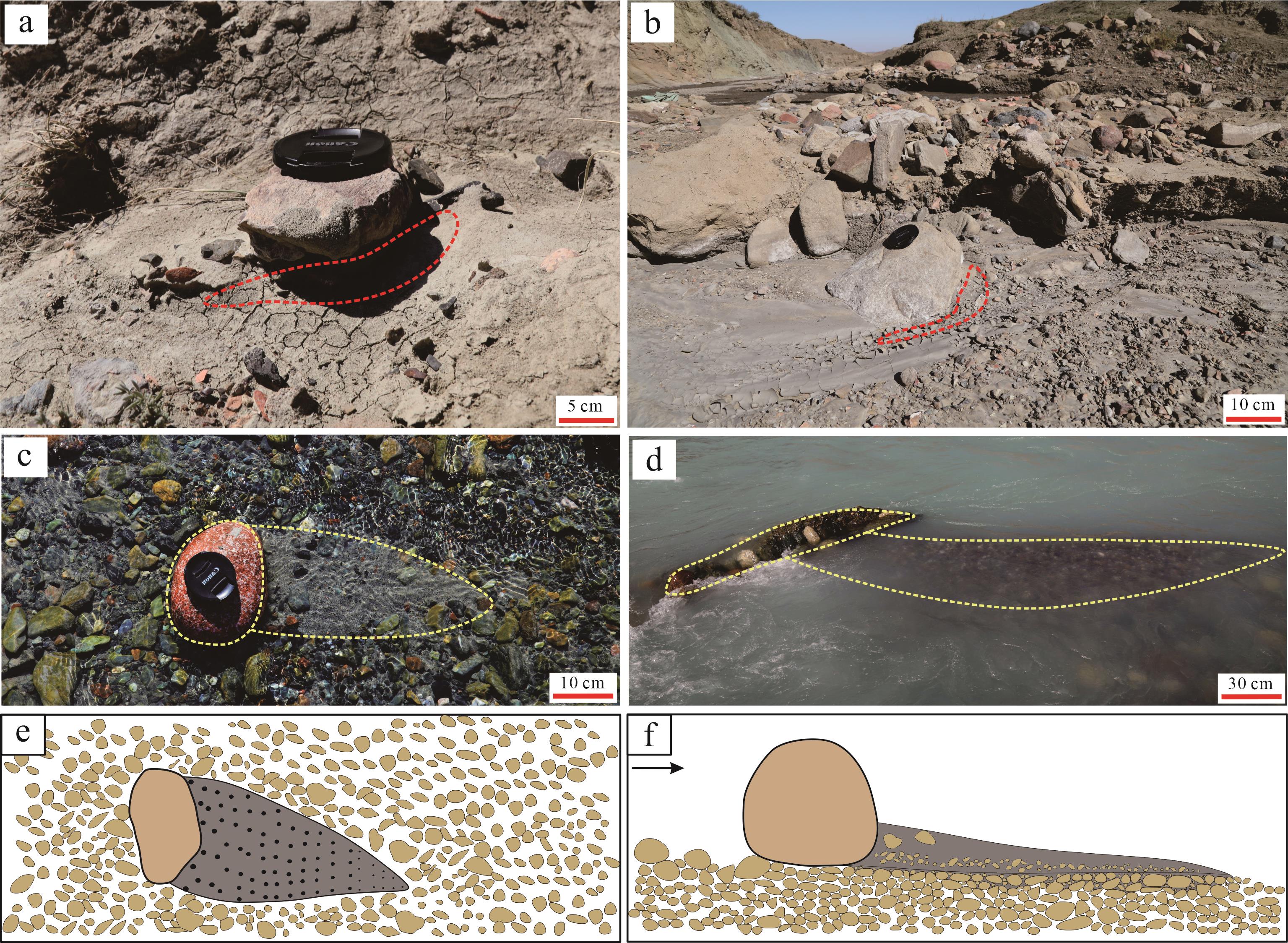

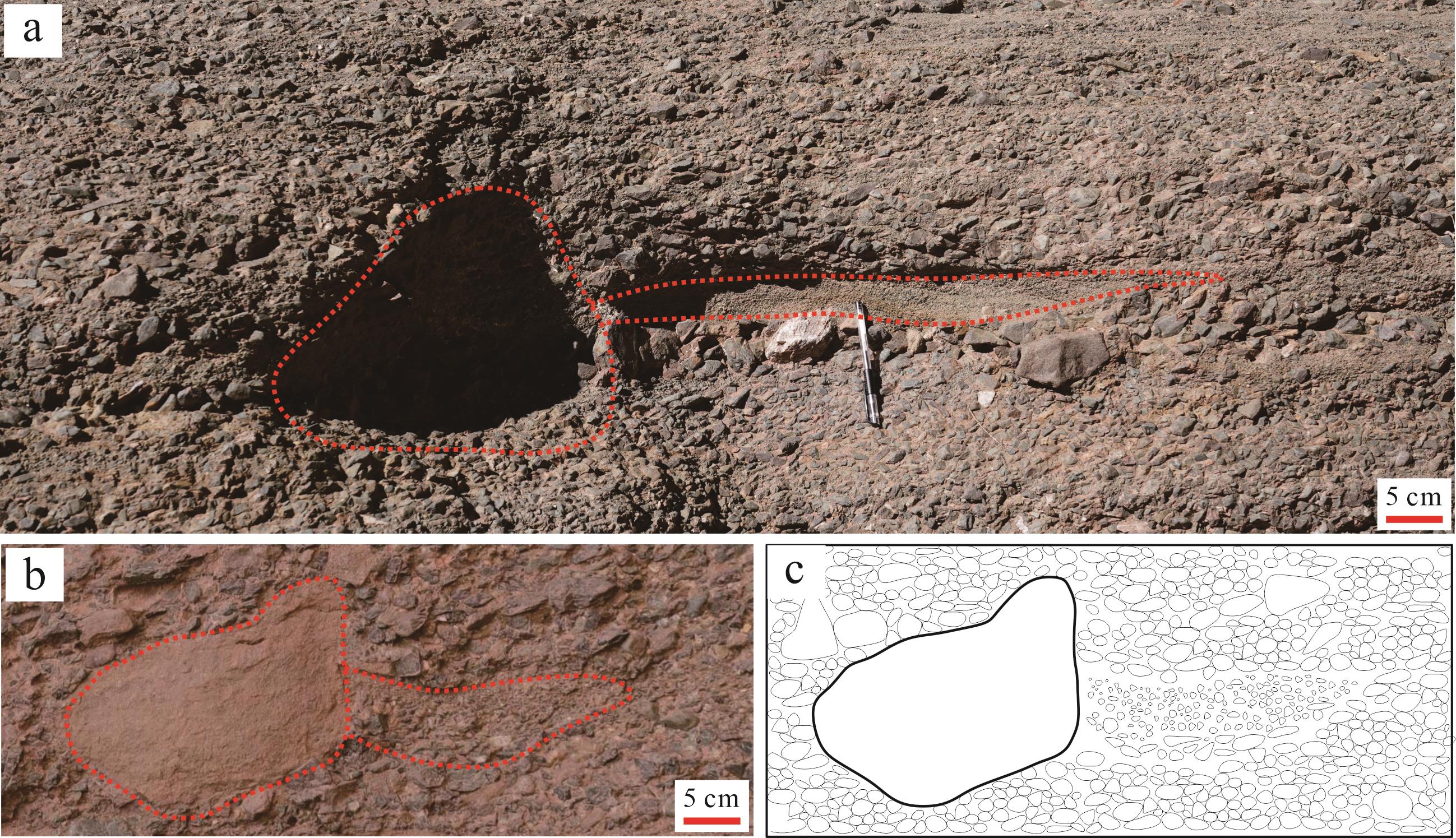

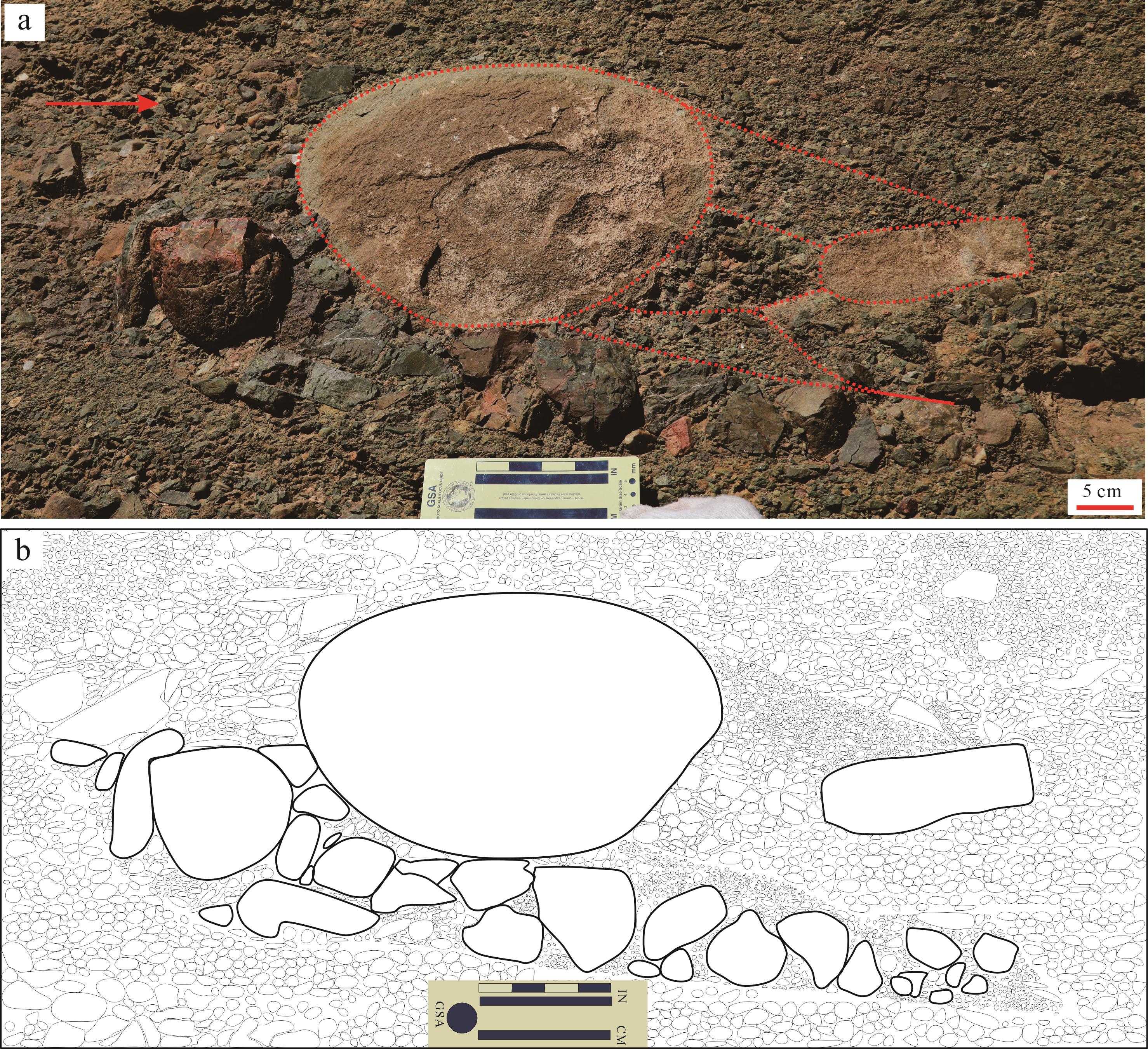

锥状沉积发育在头屯河的次级河道内。一个远大于周围粒度且水流不能将其搬运的砾石作为障碍砾石,在障碍砾石前无沉积物堆积,障碍砾石后形成沉积物脊,这种现象称为锥状沉积(图2a~d)[20]。锥状沉积形态与河道基岩性质、砾石形状、水流强度等有关。河床基岩是砂质时,抗侵蚀性较弱,会在障碍砾石前形成新月形的凹痕(图2a,b);河床基岩是砾质时,砾石间的杂基被冲刷出来,形成分选较好,且为颗粒支撑结构的支撑砾岩(图2c)[21]。

由于水动力强弱不同,河流携带的沉积物的粗细也不一致,沉积物脊的形态受很大影响(图2d)。障碍砾石前的冲刷范围呈冠状分布,冲刷范围内的基岩平均粒度为细砾;障碍砾石两侧由于砾石正面的遮挡作用,两侧水动力增大,水流冲刷河道的基岩,颗粒间中较细的沉积物被冲刷出来,形成支撑砾岩的沉积特征;障碍砾石前侵蚀长度与主障碍砾后堆积的长度之比约为1∶2(图2e);障碍砾石后形成沉积物脊,由近至远厚度是逐渐变薄,颗粒以砂质为主。沉积物脊覆盖在基岩顶部形成结壳河床,初始粒间孔隙度较小(图2f)。

依据粒度统计结果分析得出,在锥状沉积中障碍砾石前后分布的颗粒粒级、范围存在很大差异(表1)。障碍砾石的直径越大,周围受其遮挡作用影响的颗粒粒径越大,沉积物脊越长。障碍砾石前沉积物粒度远大于障碍砾石后沉积物粒度。障碍砾石粒度与沉积物脊的长度差异较大,主要因素是沉积物的供给,沉积时间等。障碍砾石粒度与沉积物脊的长度之比介于1∶2~1∶4。

锥状沉积中障碍砾石前由于没有砾石的堆积,所测的砾石直径数据是河道底部的基岩粒径大小,障碍砾石前平均粒径相差不大。锥状沉积障碍砾石前粒径取决于河道基岩,故无序,在障碍砾石后粒径分布规律是依次变小。若河道基岩为砂质,则障碍砾石前后粒度级均为砂,差异不大(图2a)。若河道基岩为砾质,则障碍砾石前粒度级为砾,后为砂,差异较大(图3a)。

-

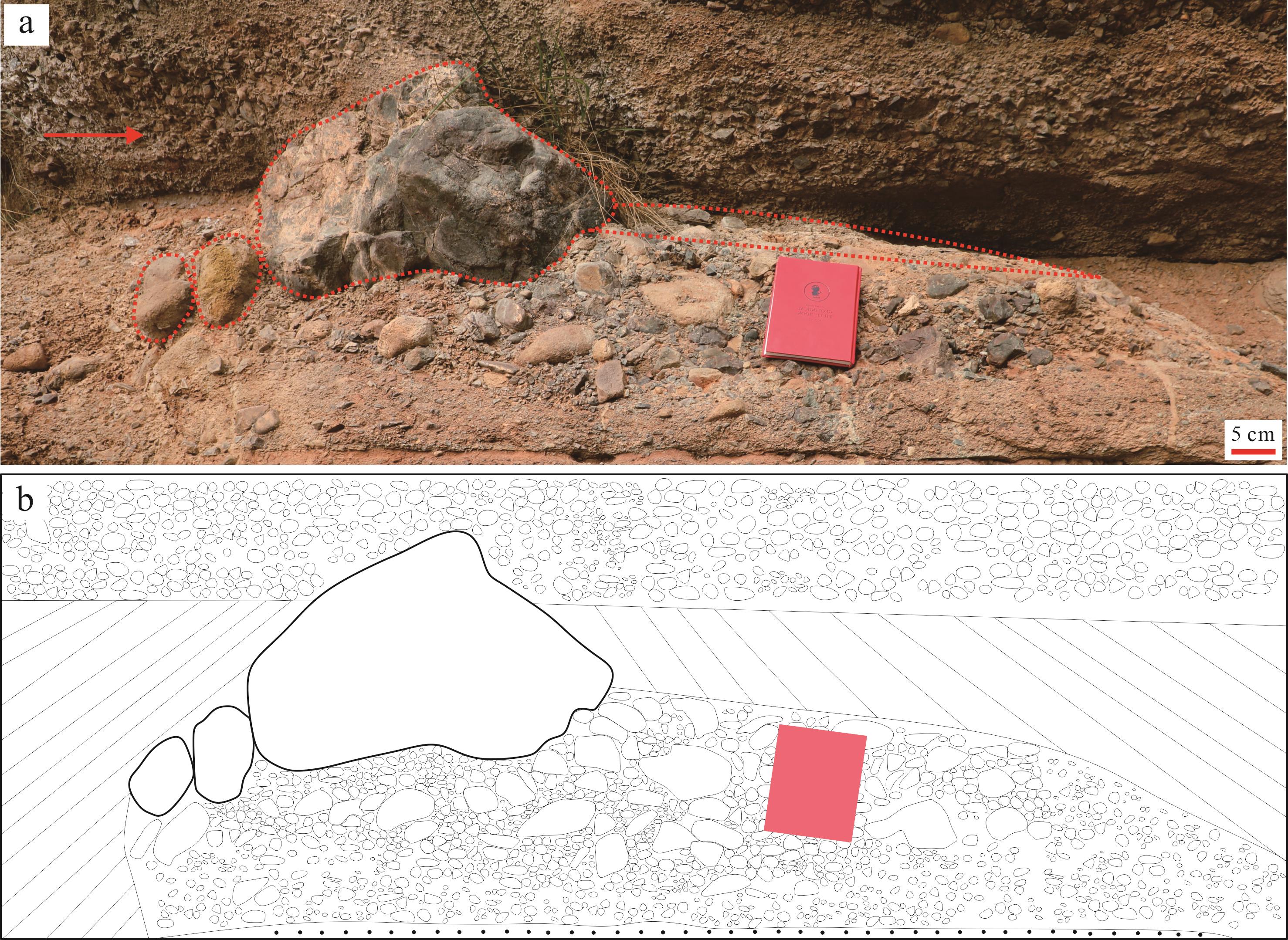

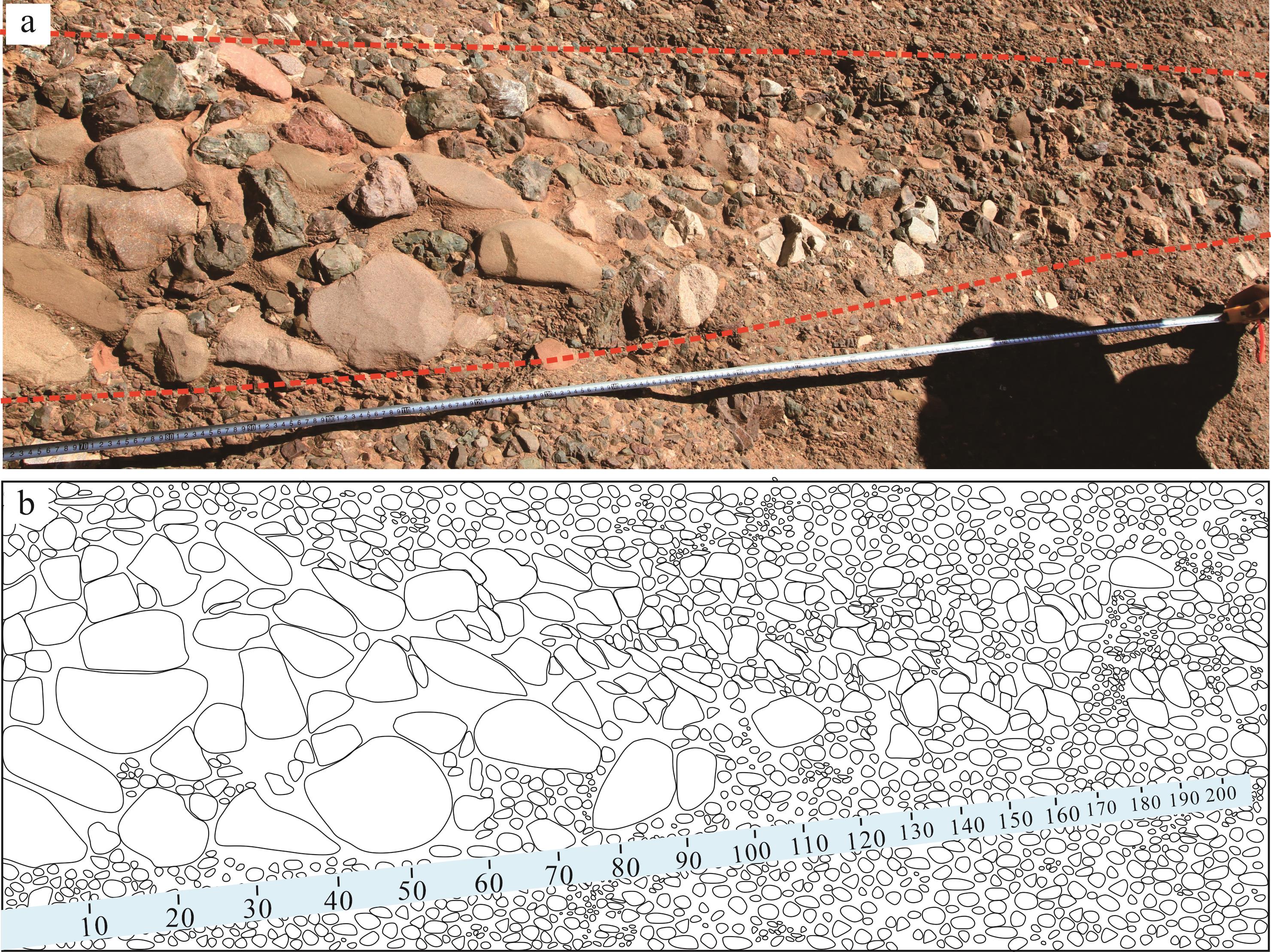

梭状沉积主要发育在安集海河支流的废弃河道内,障碍砾石粒径介于12~34 cm,障碍砾石对河道的形成改造长度介于30~60 cm。梭状沉积是由一个水流不能将其搬运的砾石作为主障碍砾石,粒径较大的砾石堆积在主障碍砾石前呈叠瓦状排列,细砾—砂质则会在障碍砾石后形成较短的沉积物脊(图4a)[20]。在主障碍砾石前方依次堆积粒度由大到小的片状砾石,这些片状砾石长轴与障碍砾石长轴近平行,在障碍砾石前呈叠瓦状排列。由于这些片状砾石在刚开始堆积时与已经堆积的砾石间存在小的砾石,小砾石被前后的板状砾石包夹,无法被水流搬运,形成颗粒支撑的大孔隙岩石结构。主障碍砾石对水流的遮挡作用,两侧的水动力增大,水流冲刷河道的基岩,带走孔隙中较细的沉积物,形成支撑砾岩的接触方式。主障碍砾石后由近至尾部粒度逐渐变小,宽度也是逐渐变小,分布形态以指状为主,颗粒以细砾—砂质为主,初始砾间孔隙度较小,沉积物脊的长轴平行于水流方向(图4f)。

依据沉积粒度统计结果(表1)分析,障碍砾石的粒径越大,周围受其遮挡作用影响的颗粒粒径越大。障碍砾石前沉积物粒度大于障碍砾石后沉积物粒度。理想状态下,在主障碍砾石前堆积的叠瓦状的砾石长度与主障碍砾石后形成的沉积物脊的长度比值约1∶1(图4e,f),叠瓦状沉积的砾石长度与主障碍砾石后形成的沉积物脊的长度比值约1∶2(图4a~d);但一般情况下水流无法稳定持续的减弱,叠瓦状沉积的砾石得不到良好的保存。梭状沉积与锥状沉积相比,梭状沉积的粒度较大,沉积脊较短,但影响范围相差无几。

梭状沉积中障碍砾石前叠瓦状砾石粒度距障碍砾石越远粒度越小,每次叠加的砾石均是上一期砾石粒径的一半,宽度也逐渐变小;障碍砾石后距障碍砾石越远粒度越小。障碍沉积总体粒径分布规律是先依次增大,在障碍砾石处达到最大,再变小。粒度障碍砾石前后粒度会在障碍砾石位置发生突变,障碍砾石前后粒径差异极大(图3b)。

-

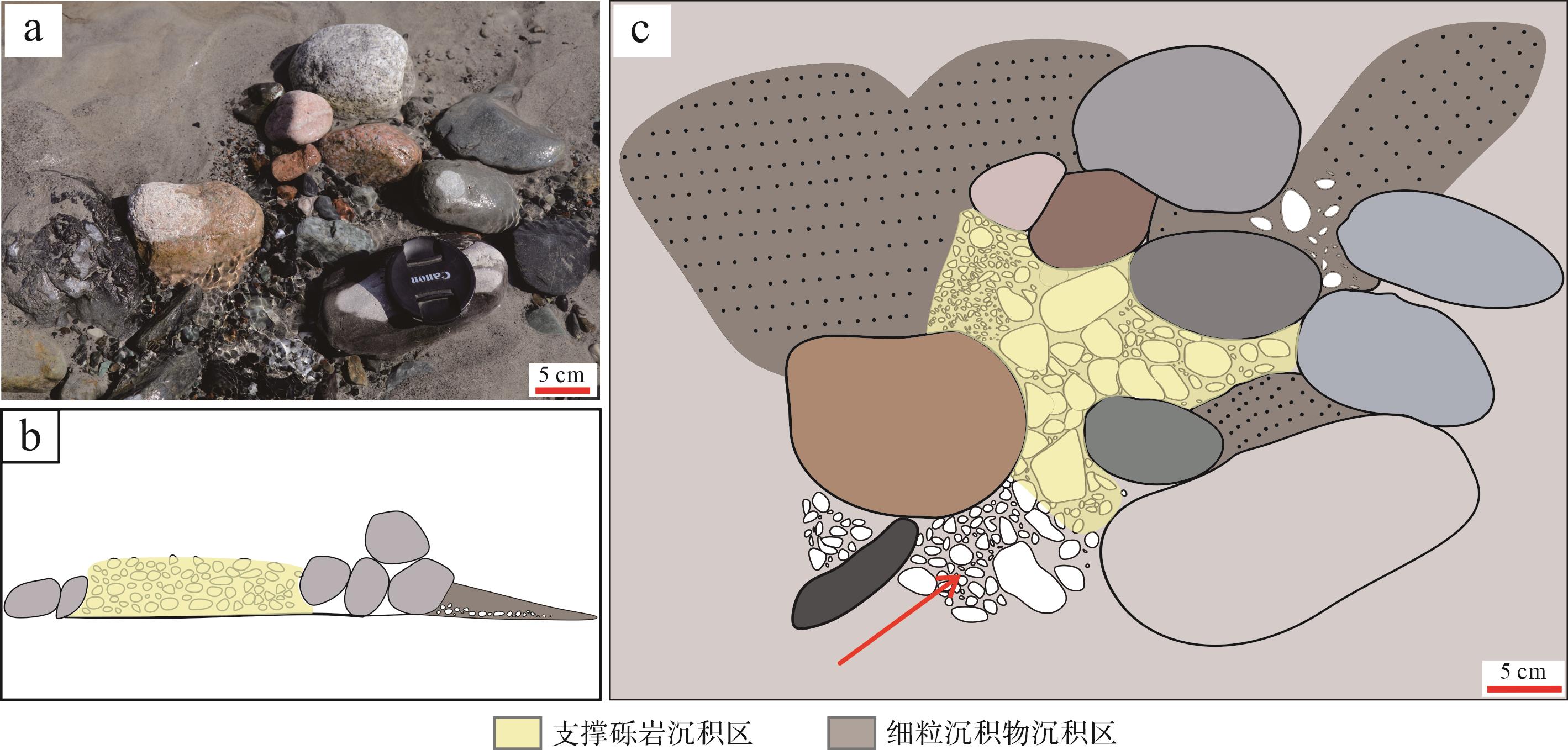

似圆状沉积主要发育在头屯河的支流河道(图5a)。洪水期携带较大的砾石,在水动力减弱时这些较大的砾石会零散地静止在河道内部,它们间的距离较近且大小相似。每个砾石都会作为障碍砾石形成锥状沉积或梭状沉积,在经历多次季节性水流后,水流携带的较大的砾石会被这些零散障碍砾石截停,形成一个组合的障碍沉积[19]。似圆状障碍沉积的边缘发育较大的砾石,中间是较小的颗粒,由于水动力的反复冲刷,中间部分的砂质含量较小,砂质一般分布在似圆状沉积的背水面。沿水流方向,粒度变化表现为先变细再变粗最后变细(图5b)。似圆状沉积中,每次发生障碍沉积均会在障碍砾石的背水面形成砂质拖尾。在似圆状沉积中部形成的砂质拖尾会被水流反复冲刷,在似圆状沉积的中心保留一个“U”字形以颗粒支撑的细砾岩。似圆状沉积中部的细砾岩孔隙度最大,多为颗粒支撑的砾岩,前后多为砂质充填的岩性(图5c)。

-

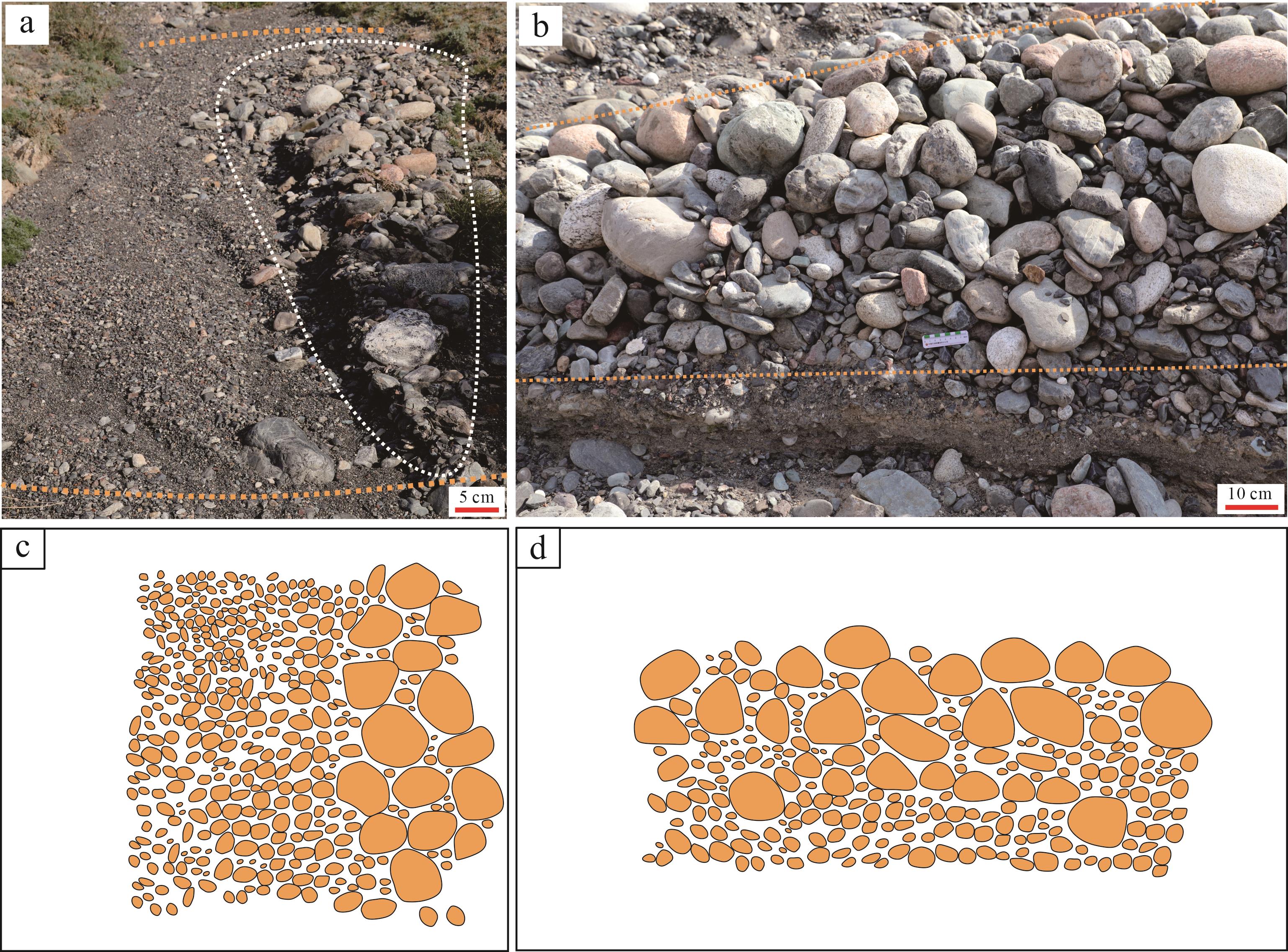

横向脊沉积发育在安集海河废弃河道内。河流洪水期携带较粗碎屑物滞留在河道侧面形成砾质滩坝,滩坝较大的砾石与河道的小砾石共同组成横向脊沉积[20]。横向脊沉积是垂直于水流延伸的砾石脊,颗粒沿着河床排列,较大的砾石呈滩坝状,控制着河道边缘,较小的砾石则在河道内部(图6a,b)。横向脊沉积中,较细粒度沉积物是河道沉积,定向性明显;较粗的沉积物则是河道边缘的滩坝,所以较细粒度沉积物沉积长度远大于较粗粒度沉积长度(图6c)。横向脊沉积的滩坝部分是颗粒分选较好的大砾石,其接触方式是颗粒支撑,粒度从横向脊沉积的滩坝向河道内逐渐变小,整体上初始砾间孔隙较小,砂质充填多(图6d)。

2.1. 锥状沉积

2.2. 梭状沉积

2.3. 似圆状沉积

2.4. 横向脊沉积

-

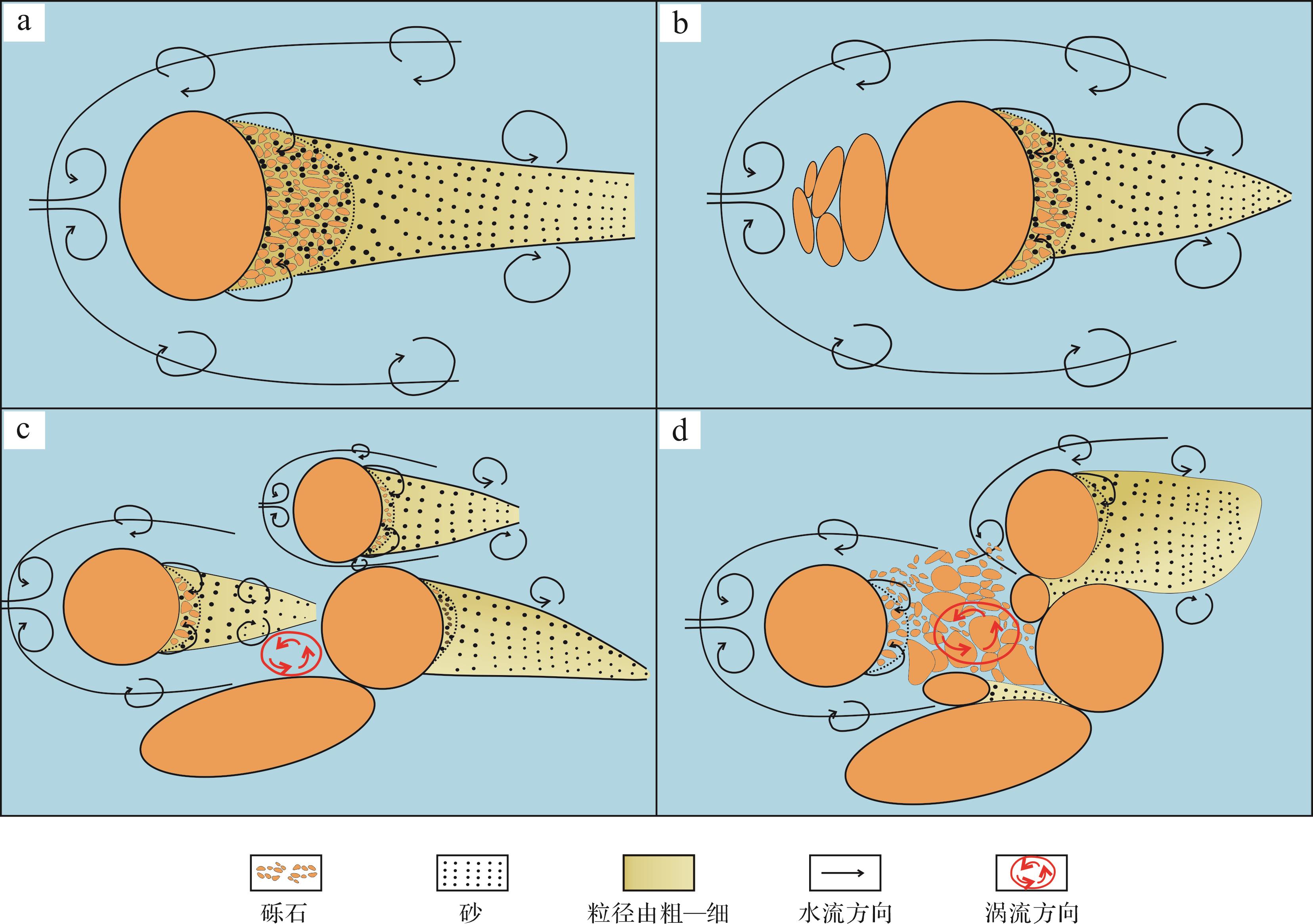

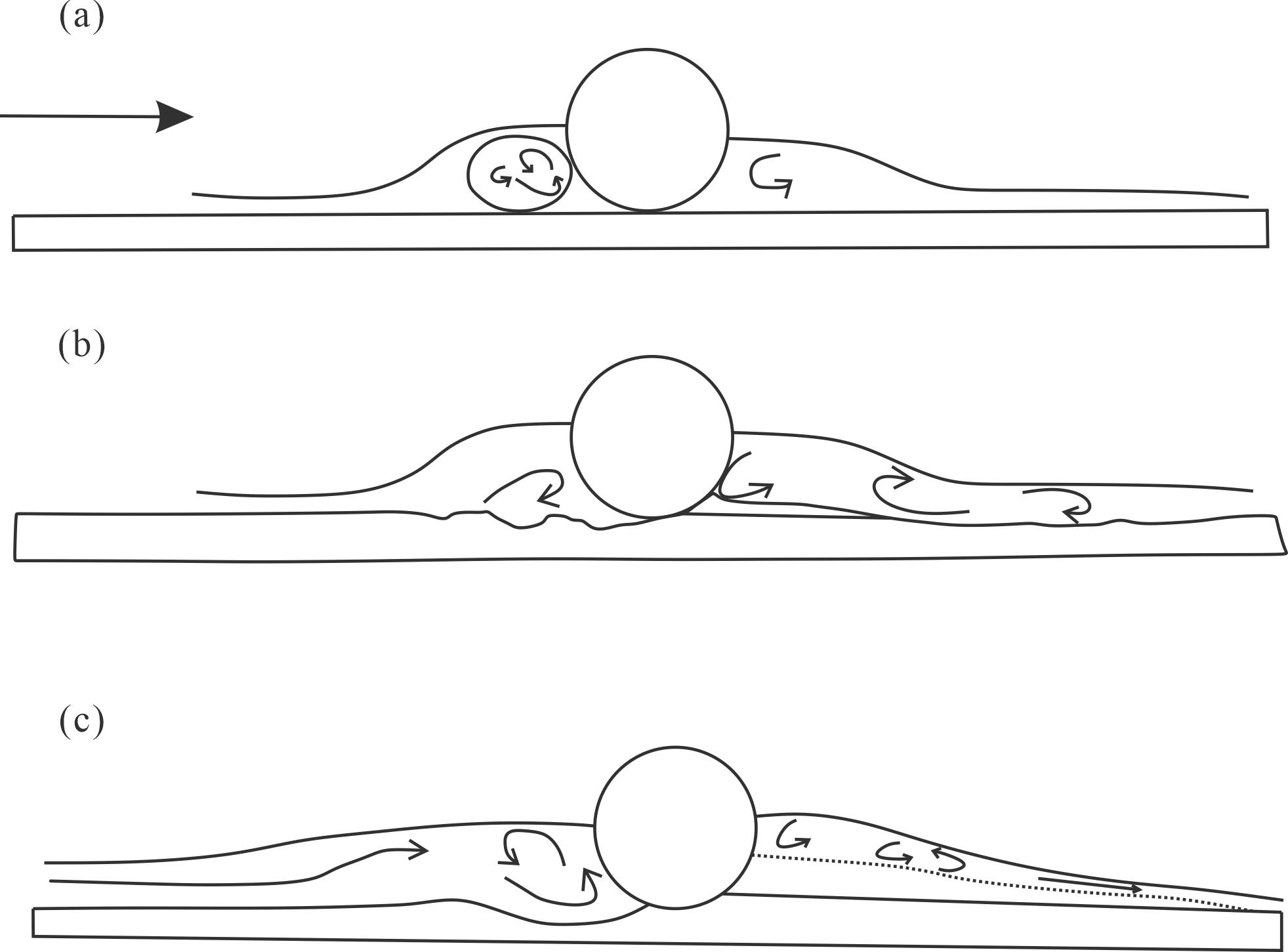

关于砂质河床内障碍物周围的水动力条件的研究较多[1⁃3,7,22⁃27],而对砾质河床内障碍物沉积的研究并不常见[1,5,28⁃29]。静止在砾质河床底部的障碍物形成障碍沉积的形态受河流水动力影响,在很大程度上取决于障碍物周围的水流三维模式[7,28⁃29]。当障碍物在水流中时,障碍物表面会出现压力梯度,导致其正面和下游面的水流分离,产生加速和减速不同水流区域[30]。按照不同流速区域通常可以分为四个组成部分:前侧区马蹄状旋涡系统、中心旋涡系统、近下游区涡流系统和中远下游区域涡流反转系统[29](图7)。

Figure 7. Formation mechanism and hydrodynamic plan of barrier deposit (modified from reference [29])

河流推移质中存在大砾石时,大砾石会改变局部水动力,形成砾石周围水流的局部流速差(图7a)。大砾石比周围较细的颗粒搬运速度慢,流速差导致了大砾石对颗粒和水流起到遮挡作用,形成马蹄状涡流[1];背水面存在涡流现象使得主障碍砾石慢慢停止搬运,尾部堆积不稳定(图8a)。在大砾石刚停止接受堆积阶段,障碍砾石停止运动,在前侧区形成马蹄状的涡流,水流向基岩冲刷,将颗粒之间的细粒沉积物带去下游;尾部的涡流会将较细的颗粒吸附并撞击在主障碍砾石附近;中下游区域沉积不稳定,沉积较短的沉积脊(图8b)。障碍沉积在稳定沉积时,由于前侧区马蹄状旋涡系统,会反复冲刷障碍砾石前的基岩,形成凹坑或颗粒支撑的砾岩;近下游区由于涡流原因,继续保持稳定沉积;中下游区由于尾流原因,会堆积厚度向下游逐渐变薄(图8c)。此外,经Euler et al.[29]以砂质河床的实验可知,障碍沉积中只有当障碍物前方向下水流侵蚀深度超过0.3 cm时,马蹄状涡流系统才会开始在障碍物前方的凹槽内快速冲刷,在冲刷的凹槽中的泥沙运动已经减速或保存稳定后,沉积物脊的长度通常仍会增加。

Figure 8. Cross⁃section of the formation process of conical deposits (modified from reference [1])

梭状沉积是在锥状沉积的基础上,经历了多期水流,水流中的砾石受到障碍砾石的障碍作用在障碍砾石前依次堆积,形成以主障碍砾石为起点,向前进行叠瓦状堆积(图7b)。在向前堆积时,前侧区马蹄状旋涡系统也会向前推移至最上游的砾石;近下游区涡流系统影响范围也会随着前侧区马蹄状旋涡系统向前推移,而向内部的收缩变小;中远下游区域涡流反转系统同样会受向前堆积的距离的影响,向前堆积的距离越长,在障碍砾石后形成的沉积物脊就越短。

似圆状沉积是多个锥状或梭状沉积距离较近相互作用而成的。每个障碍砾石前侧区的流体表面翻腾,而在障碍砾石的周围形成涡流。在发挥障碍作用的砾石后方会形成沉积物脊,但形态各不相同,最上游障碍砾石的拖尾最短,其原因是下游的障碍砾石与其距离较近,涡流间相互作用而形成(图7c)。在多个障碍沉积距离较近的情况下,经历河流携带较粗碎屑物时,砾石会堆积在障碍沉积中心的区域内,较大的砾石会充填障碍砾石之间的空隙,使得水流无法从原本空隙通过,形成中心涡流系统。当水流被河床上的固定障碍物隔开时,障碍物可能改变河道流向。在障碍物间是中心涡流的冲刷区域,形成支撑砾岩沉积区,最下游位置则会形成细粒沉积区(图7d)。

横向脊沉积是河道侧向迁移或沉积物侧向加积的结果。滩坝整体作为障碍物,发挥障碍作用。水流冲刷滩坝边缘时,边缘较大的砾石会被冲刷到河道内,河道内粒度较小的砾石会向滩坝进行侧积,形成横向脊沉积。

-

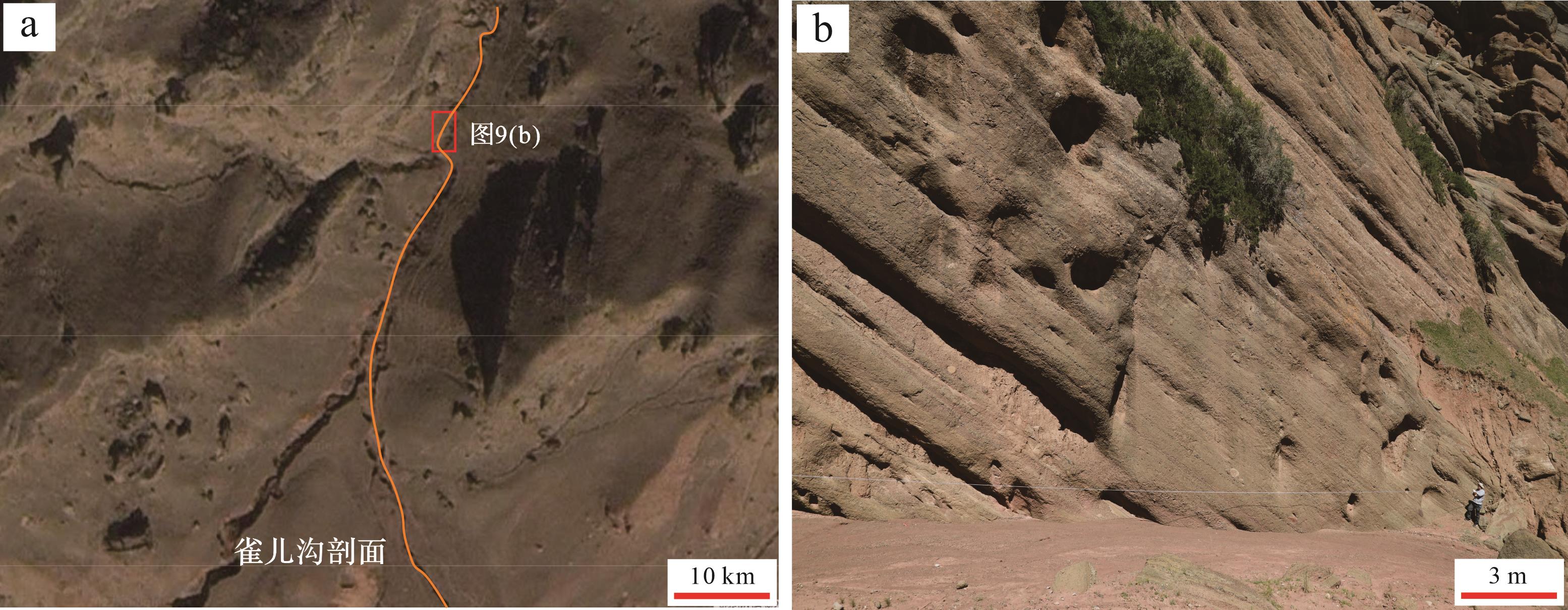

新疆准噶尔盆地南缘雀尔沟剖面位于昌吉回族自治州雀尔沟镇东南方向,发育喀拉扎组完整地层,且地表出露良好,沉积特征明显,具有良好的代表性,是研究喀拉扎组的理想剖面之一[31⁃32](图9a)。喀拉扎组整体为厚层粗粒沉积,岩性主要为大套厚层状浅绿灰色、灰黄色细砾岩—中砾岩,夹中—薄层褐红色砂砾岩和含砾泥岩,发育板状交错层理、槽状交错层理、平行层理等,局部见透镜状中—粗砂岩,垂向厚度大,横向延伸性很差,为辫状河—冲积扇沉积[33⁃34]。在实际勘测工作中发现,砾岩层中障碍沉积普遍发育,露头发育多种砾质障碍沉积(图9b)。

-

锥状沉积在露头上呈现的形态与现代沉积中剖面沉积形态相似。露头上的锥状沉积主要表现为一个大于周围粒径的砾石和砾石后一个砂质或砂砾质填充的拖尾(图10a~c)。锥状沉积主体发育在一套灰绿色薄层细砾岩的层位中,层理发育清晰,砾石分选较好,呈次棱角状,平均粒径为0.32 cm,最大粒径是13.60 cm,最小粒径是0.18 cm。锥状沉积中形成的砂质拖尾在露头上的长度为35.78 cm,厚度为3.50 cm,在障碍砾石前方有小范围的支撑砾岩结构。沉积物脊与长度障碍砾石的粒度之比约为1∶3,与现代沉积比值相似,说明水流方向与沉积物脊的长轴近平行(图10a)。

锥状沉积发育层位是一套灰绿色薄层中—细砾岩,砾石排列较杂乱,层理发育不清晰,分选较差,呈次棱角状,杂基支撑结构为主,平均粒径为0.50 cm,最大粒径是9.80 cm,最小粒径是0.18 cm(图10b)。在障碍砾石前方本应是支撑砾岩结构,但砾石间被泥质胶结物充填。沉积物脊与长度障碍砾石的粒度之比约为1∶1.2(图10c)。与现代沉积比值有所差异,说明水流方向与沉积物脊的长轴有一定夹角。

-

梭状沉积在地层中的形态与现代沉积中形态有所不同,地层中不易保存,障碍砾石前叠瓦状排列的砾石易被剥蚀或受沉积后作用改变沉积形态。本层露头上的梭状沉积受剥蚀严重,保存沉积形态不完整。障碍砾石前堆积的砾石长轴与障碍砾石底部长轴方向近垂直,且障碍砾石顶部层位粒径远小于本层粒径,故此梭状沉积不是由垮塌而形成的。

梭状沉积发育层位是一套灰绿色薄层中砾岩,砾石排列较杂乱,层理发育不清晰,分选较差,呈次棱角状,杂基支撑结构为主,平均粒径为6.30 cm,最大粒径是27.44 cm,最小粒径是0.68 cm。障碍沉积形态受沉积后作用被改变,障碍砾石前叠瓦状砾石被剥蚀,仅保留两个砾石;障碍砾石后的沉积物脊同样被剥蚀,仅保留介壳床面(图11)。

-

似圆状沉积在地层中与现代沉积的形态有所不同,主要取决于剖面切割的位置。似圆状沉积发育层位是一套灰绿色厚层中—细砾岩,砾石排列杂乱,层理发育不清晰,分选较差,呈次棱角状,杂基支撑结构为主,砾石占比约75%,平均粒径为0.33 cm,最大粒径是36.57 cm,最小粒径是0.29 cm(图12a)。此障碍沉积经历了三个沉积阶段保留下来,障碍砾石底部河床基岩以重力流沉积为主,砾石大小混杂,呈棱角状。

第一阶段的沉积模式是锥状沉积,水动力较弱,河流携带的沉积物较细,没有粒度与主障碍砾石相当的颗粒,所以在主障碍砾石前无沉积物堆积;在主障碍砾石后堆积中砾—粗砂等较细的颗粒,砾岩平均粒径为0.36 cm,较细的颗粒先因涡流作用充基河床底部岩层中的孔隙,形成介壳河床,在河床上面形成薄层的沉积物脊,长度为32.77 cm。

第二阶段的沉积模式是似圆状沉积,这一时期主障碍砾石与次障碍砾石间由于水流的反复冲刷,两个障碍砾石间形成了厚5.36 cm、平均粒径为0.54 cm的细砾岩,分选磨圆较好,颗粒支撑为主,杂机含量较少。在支撑砾岩下方是砂质充填严重,这是因为保留了第一期沉积物脊的部分(图12b)。

第三阶段沉积时期,沉积方式以重力流沉积为主。水动力很强且水平面超过了主障碍砾石的高度,沉积物供给充足,水流携带大量中—细砾,堆积过程中沉积物逐渐将主障碍砾石包裹,使得河床上升。在主障碍砾石前堆积的颗粒较大,为中—细砾岩,平均粒径为0.42 cm,颗粒长轴近平行于水流方向,在主障碍砾石后沉积的是细砾—粗砂,层内非均质较强。

-

横向脊沉积在露头上呈现的形态与现代沉积中平面沉积形态相似。粒度分选较好的粗砾岩,砾石间点—线状接触,颗粒支撑为主,在同层中较细的颗粒是河道发育位置(图13a)。滩坝的砾石平均粒度是5.33 cm,河道发育细砾沉积物平均粒度是1.36 cm,粒度从横向脊沉积的滩坝向河道内逐渐变小。滩坝的杂基支撑较河道内细砾的杂基支撑明显,本层整体分选性较差,但分开来看滩坝和河道内的颗粒差异不大,层内非均质性较强(图13b)。

4.1. 露头保存的锥状沉积

4.2. 露头保存的梭状沉积

4.3. 露头保存的似圆状沉积

4.4. 露头保存的横向脊沉积

-

由于障碍沉积产生在独特的动力背景之下,障碍物是障碍沉积独特的几何学特征,这也是判识其不同类型的重要标志。锥状沉积的形态特征是由单一大砾石作为障碍物,且砾石前无小砾石沉积,在障碍物后有细粒的沉积物脊(图2e)。影响锥状沉积形态的主要因素包括:基岩是否具有抗侵蚀性,若抗侵蚀性较弱,会在障碍砾石前形成新月形的凹痕(图2a,b);若抗侵蚀性较强,则会在障碍砾石前形成颗粒支撑的支撑砾岩。砾石的形状会影响沉积脊的形状,砾石的大小决定障碍沉积的规模,水流携带的沉积物决定沉积脊的粒度(图2c,d)。这是锥状沉积形态上的典型特征,锥状沉积也是最常见和最易保存的障碍沉积类型。

梭状沉积是在锥状沉积的基础上多期叠加的产物,由一大砾石作为障碍物的主体,在大砾石前依次叠加片状砾石呈叠瓦状排列,在障碍物后有细粒的沉积脊(图4e)。由于障碍物主体变大,阻碍水流的位置向前移动,沉积脊的长度也随之消减。障碍砾石前的叠瓦状排列的砾石在沉积时不易保留,剖面识别时有一定难度(图11)。

似圆状沉积是在多个锥状、梭状沉积的基础上,经历多期叠加的产物,由多个大小相似的砾石作为障碍物的主体,在沉积中心存在“U”字形以颗粒支撑的细砾岩,下游会保留细粒沉积脊(图5b)。多个较大砾石包围着中部的颗粒较小的支撑砾岩,为似圆状沉积的特殊标志。

横向脊沉积是一堆较大的砾石堆积在河道侧面或中心,形成较大的障碍物,控制着河流边界(图6c)。横向脊沉积剖面的识别标志是同一层砾径具有明显的粒度变化,且砾径较大的区域是杂基支撑,砾径较小的以颗粒支撑方式为主(图6d)。

-

(1) 砾质河流中障碍沉积特征以障碍砾石为主体,在河流局部发挥阻碍作用,形成粒度差异较大的砂砾岩组合。

(2) 障碍沉积在现代沉积的砾质河道发育广泛,划分出锥状沉积、梭状沉积、似圆状沉积和横向脊沉积4种不同的沉积模式,发育在不同的河道类型中,障碍沉积规模越大则代表河道规模更大。

(3) 雀儿沟露头喀拉扎组砾岩中发育砾质河道的障碍沉积有4种类型:锥状沉积、梭状沉积、似圆状沉积沉积和横向脊沉积。障碍沉积的存在可以证明在喀拉扎组时期有稳定的水流,沉积后作用对障碍沉积形态一般产生负面的影响。沉积层位发育障碍沉积则表明发育河道微相。砾质障碍沉积发生在河道或河道边缘,影响河道形态,故此沉积构造可作为河道沉积微相识别标志之一。

DownLoad:

DownLoad: