HTML

-

滩坝砂体是滨岸带发育的重要沉积类型,在滨湖带及滨海带都较发育,具有较大的油气勘探与开发潜力。在美国尤因塔、南苏丹Melut及中国渤海湾、鄂尔多斯及塔里木盆地等均发育较好的滩坝砂岩油气藏,塔里木盆地东河砂岩已发现东河塘、塔中4、哈得逊等多个亿吨级海相滩坝油藏,原油累计产量超过2×107 t。国外对于海相滩坝沉积的研究源于现代滨海环境,认为海相滨岸滩坝由滩砂与坝砂构成,滩砂受波浪冲洗呈席状展布,与岸线平行,坝砂是受沿岸流作用在海岸线转折处形成的沉积体[1],随后多位海岸工程学者提出了不同类型的海相坝砂沉积,如“水下砂坝、岛状坝、湾坝、砂坝咀、连岛坝”等,对于坝体类型定义的术语较多,术语定义的角度也存在差异,定义角度包括与水面关系、与岸线关系及平面形态等。国内对于滩坝沉积的定义最早由吴崇筠等[2]引入,提出滩坝砂体也可发育在滨浅湖环境中,对滩砂、坝砂的形态及形成所受力的特征进行描述。滨岸带由于曲折分布的海岸线与破碎的海岸波浪的相互作用,使海岸带附近水动力条件复杂,除了潮汐作用及大型风暴作用,海岸带通常发育近岸螺旋流、沿岸流、裂流、海底回流等多种水动力类型,运动规律复杂,目前关于坝体成因的水动力机制解释较多,可从不同角度解释滩坝砂体的形成。

国内外学者对滩坝砂体开展了深入研究,从沉积环境、沉积特征及沉积模式等多方面进行了较多研究,在滩坝砂体的分类、砂体分布规律、滩坝砂体的油气地质意义及成藏特征等方面取得了较多成果,但主要针对湖相滩坝储层及勘探阶段储层,对于海相滩坝储层特征及沉积构型研究相对较少,这与国内海相滩坝储层分布不如湖相滩坝储层广泛有关。海相与湖相滩坝砂体成因较为相似,在多种水动力条件下形成,滩坝砂体的发育受物源供给、构造及沉积古地貌影响,但湖泊与海洋沉积环境存在一定区别,滨海带沉积地貌相对稳定,但海相滩坝砂体受到较强的波浪作用影响,波浪与海岸相互作用形成了不同类型、形态各异的坝体,砂坝规模也较大。在海相砂质滩坝储层内部,受到滩坝砂体复杂的沉积构型及滩坝物性差异的共同影响[3],注入水易沿着坝体内部发育优势注水通道,或受到坝砂内部的夹层遮挡,导致开发过程中剩余油富集,影响开采效率。

本文在对海相滩坝沉积相关文献大量调研基础上,从海相滩砂与坝砂沉积特征及形成的水动力机制、滩坝沉积构型特征及影响因素、滩坝沉积构型表征等多方面进行系统性总结梳理,指出未来应利用多技术手段,加强海相滩坝储层原型模型的研究,以有效指导海相砂质滩坝的构型表征。

-

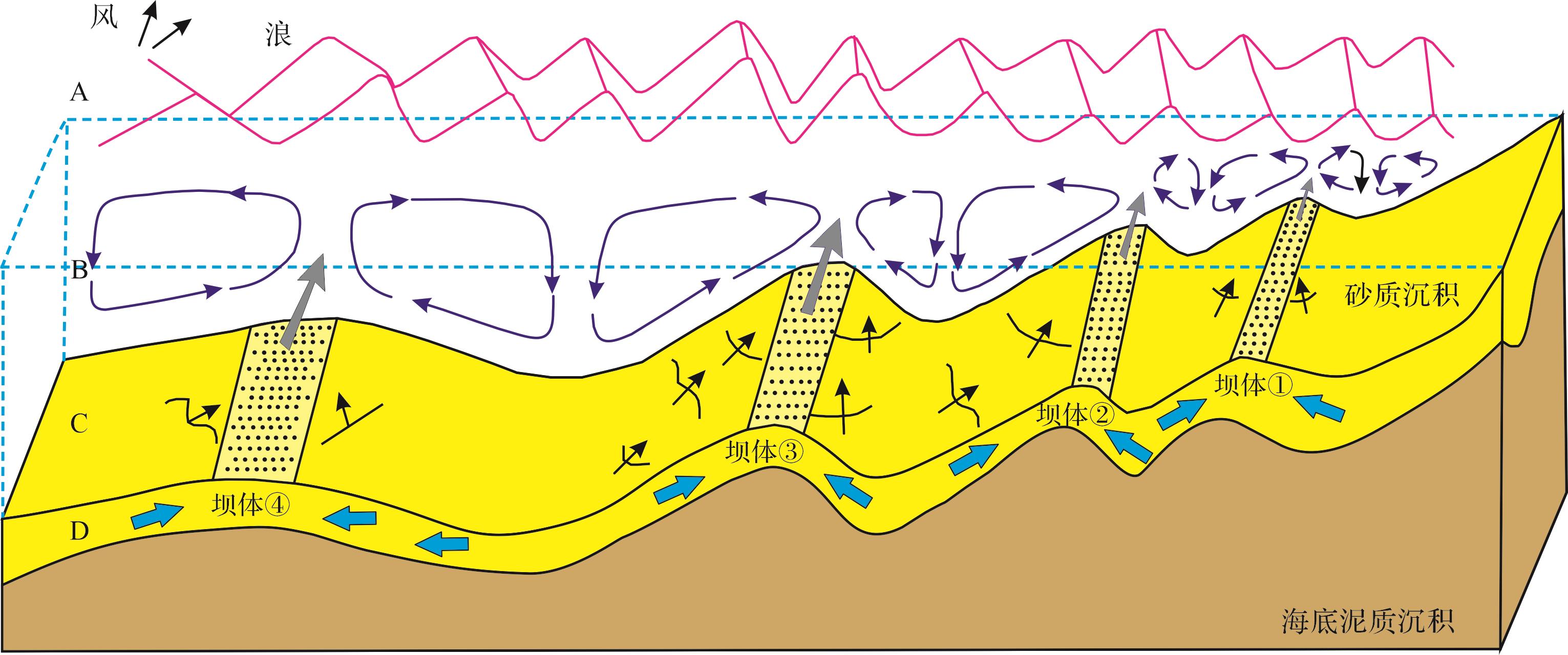

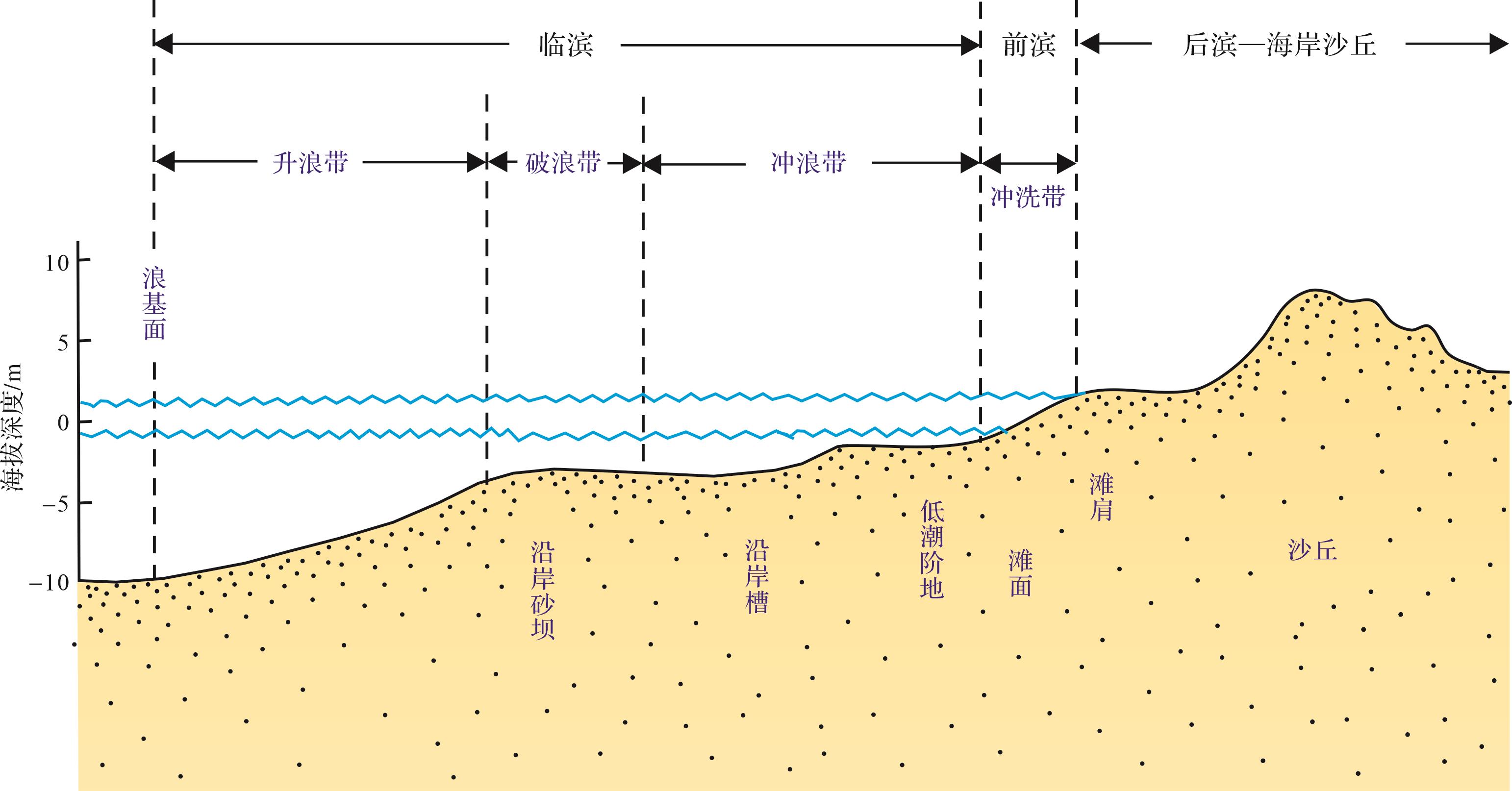

滨岸沉积是滨海带发育的重要沉积体系,按照沉积物粒度可分为砾质滨岸沉积、砂质滨岸沉积及泥质滨岸沉积,以砂质滨岸沉积最为常见。海相浪控砂质滨岸沉积是一种重要的沉积类型,多发育于波浪占主导作用的滨海带,沉积物以砂粒为主,可形成优质的油气储层。根据沉积物及水动力特征,滨岸相可划分为海岸沙丘、后滨、前滨、临滨等4类亚相,临滨亚相发育在平均低潮线与正常浪基面之间,是滨岸带分布范围最广的亚相单元(图1),主要由临滨坝与临滨滩构成。临滨坝是浪控砂质滨岸沉积的重要构型单元,成因复杂且类型多样,不同类型临滨坝构型特征存在较大差异。临滨滩发育在坝砂周缘且物性较临滨坝稍差[5⁃11]。在地下储层中,浪控砂质滨岸沉积可形成大规模、物性较好的砂体和较优质的油气储层。我国塔里木盆地、四川盆地、鄂尔多斯盆地及国外诸多大型含油气盆地中均发现了滨岸相油气储层[12]。在现代沉积体系中,浪控砂质滨岸沉积十分常见,广泛分布于我国海岸带[13⁃14]。

Figure 1. Conceptual profiles of different sedimentary environments in coastal sediments (after reference [4])

滨岸临滨亚相沉积物粒度较后滨及前滨亚相稍细,受波浪的反复淘洗作用,砂岩成分成熟度及结构成熟度较高,沉积构造特征较丰富,发育多种类型的层理构造。坝砂沉积是在复杂近岸波浪作用下搬运堆积形成的坝体,分布形态通常为细长的脊或隆起物。依据塔里木盆地哈得逊油田滩坝储集体沉积特征可知,坝主体部位沉积物以中细砂岩为主,坝主体厚度大,一般大于4 m,呈透镜状特征,向坝体侧翼厚度逐渐减薄,发育大型交错层理、冲洗交错层理,呈现反韵律、均质韵律、对称韵律。坝体侧翼发育细砂岩、粉砂岩,厚度减小,一般为2~4 m,发育交错层理、波状层理,测井曲线上呈现漏斗形、箱形。滩砂沉积发育在坝体周围的宽缓地带,分布范围广且厚度较薄,岩性以粉细砂岩、粉砂岩为主,粒度较坝细,厚度较小,一般为1~2 m,发育冲洗层理、波状层理,层面可见浪成波痕,呈现反韵律、均质韵律。

-

沉积动力学成因机制是控制浪控砂质滩坝砂体演化过程、沉积构型特征的根本原因。相对于河流相点坝、心滩坝沉积动力学机制而言[15⁃24],海相浪控砂质滩坝沉积动力学成因机制更为复杂。截至目前,不同学者对海岸带滩坝沉积已进行了较多的水动力学机制分析,对各类坝体的成因及平面分布形态进行了较好解释。

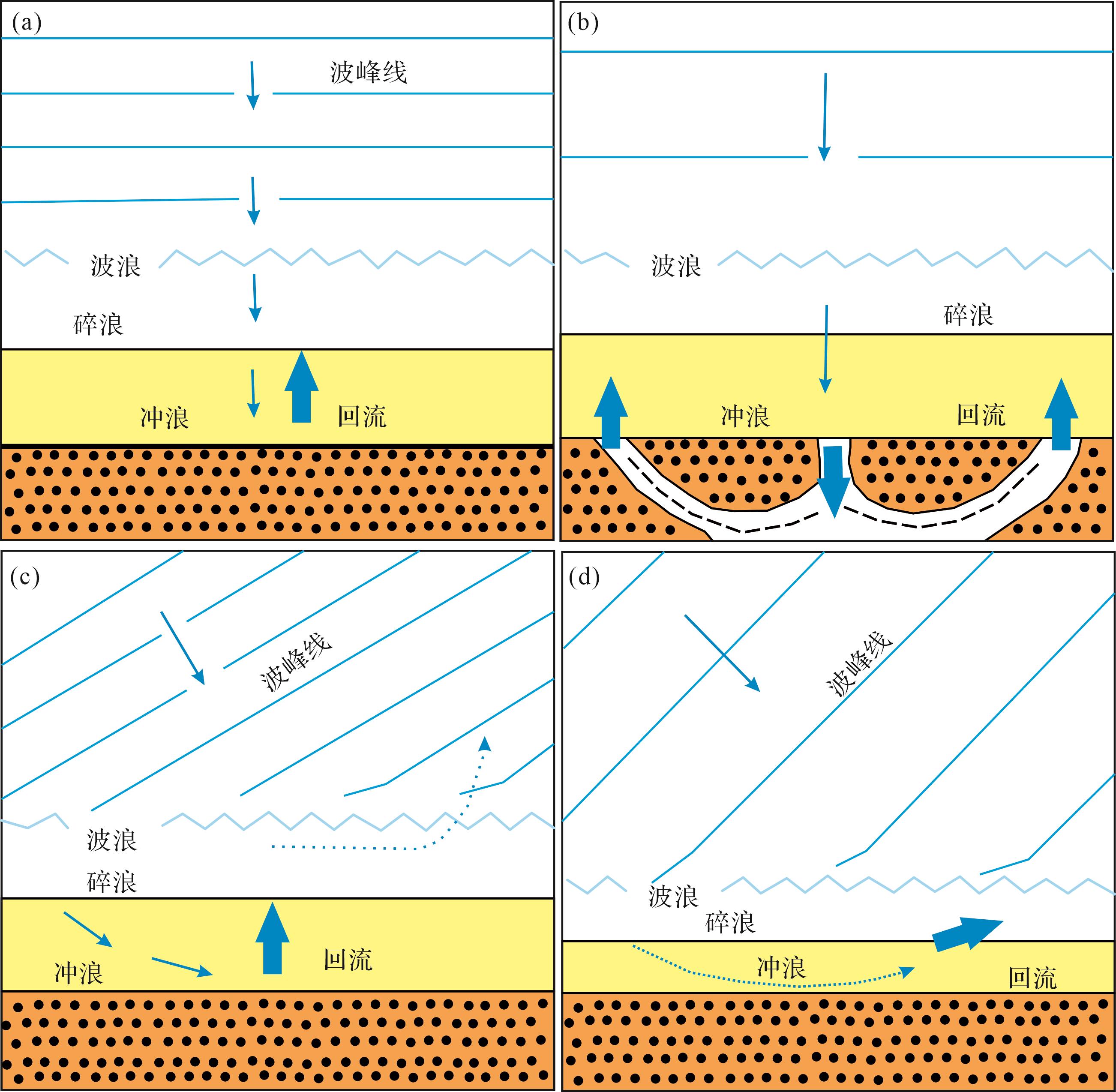

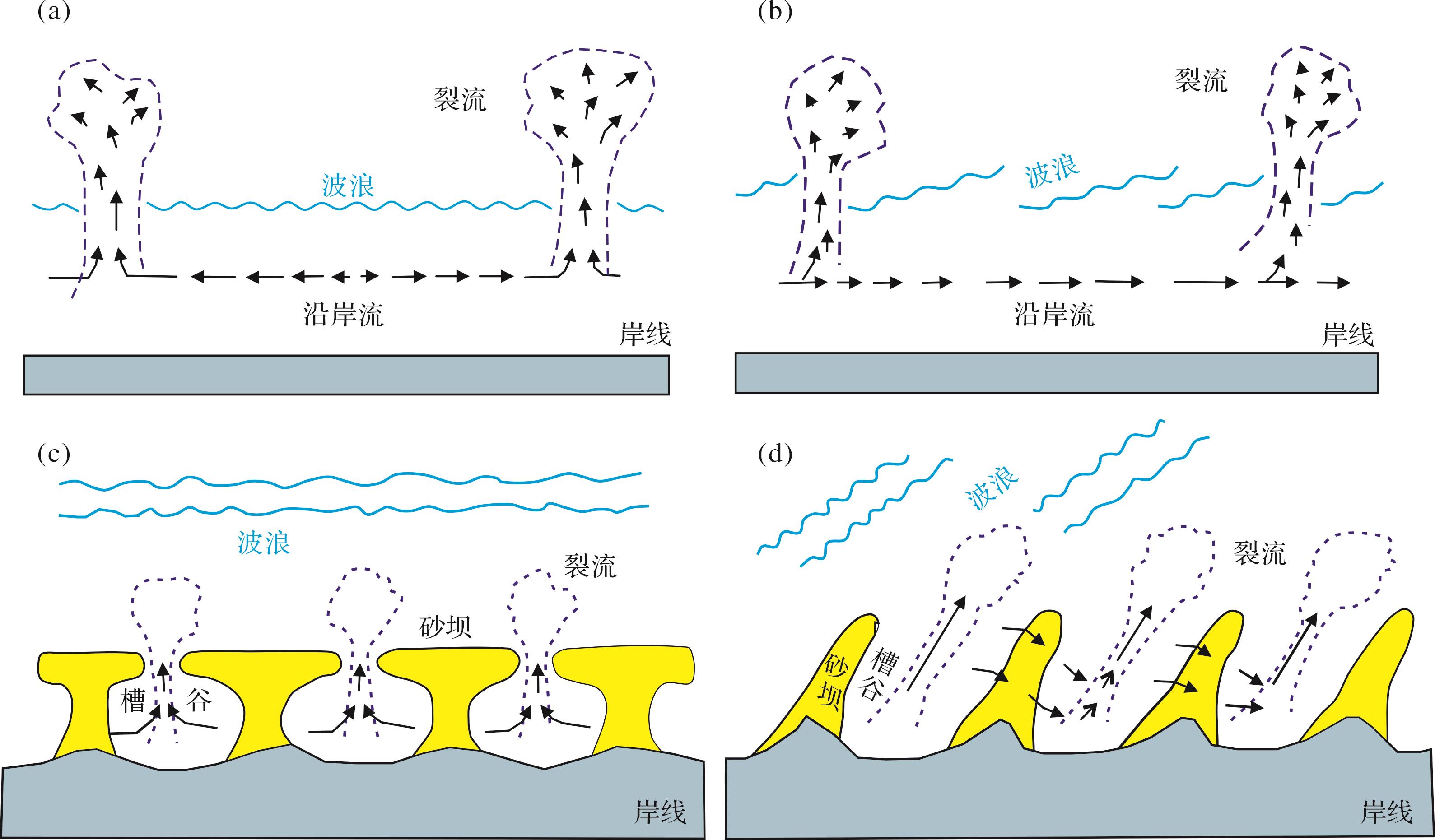

Short[25]提出控制砂坝形成的强迫响应机制,该理论认为砂坝的形成是海底泥砂对流体动力强制作用的被动响应,砂坝形成于驻波的波节或波腹处,这种机制较好解释了部分滨岸带发育多列临滨坝的现象[26⁃27]。Houser et al.[28]认为砂坝是在向岸流及离岸流的作用下,在破浪带形成砂坝,砂坝最终在向岸流及离岸流综合影响下达到搬运的平衡状态。Coco et al.[29]进一步系统提出了解释砂坝成因的自组织机制模型,该理论认为波浪在向岸传播的过程中,至浪基面附近开始遇浅变形,随着水体逐渐变浅依次形成破浪、碎浪及冲浪,在波破点形成砂坝。该模型认为破浪带的位置控制了砂坝的发育位置、规模及水深范围,其对坝体成因的解释得到了广泛的接受[30⁃31]。Schwartz[32]提出了砂坝的近岸螺旋流成因机制,通过对北美Michigan湖的波浪分析发现,在波浪以较低角度斜向入射的条件下,会产生沿岸方向传播的螺旋流,在螺旋流作用下沉积物堆积于砂坝上,在砂坝间形成凹槽,凹槽以侵蚀作用为主,砂坝以堆积作用为主(图2)。

Figure 2. Helical flow along coastal and sand bar profiles (modified from reference [32])

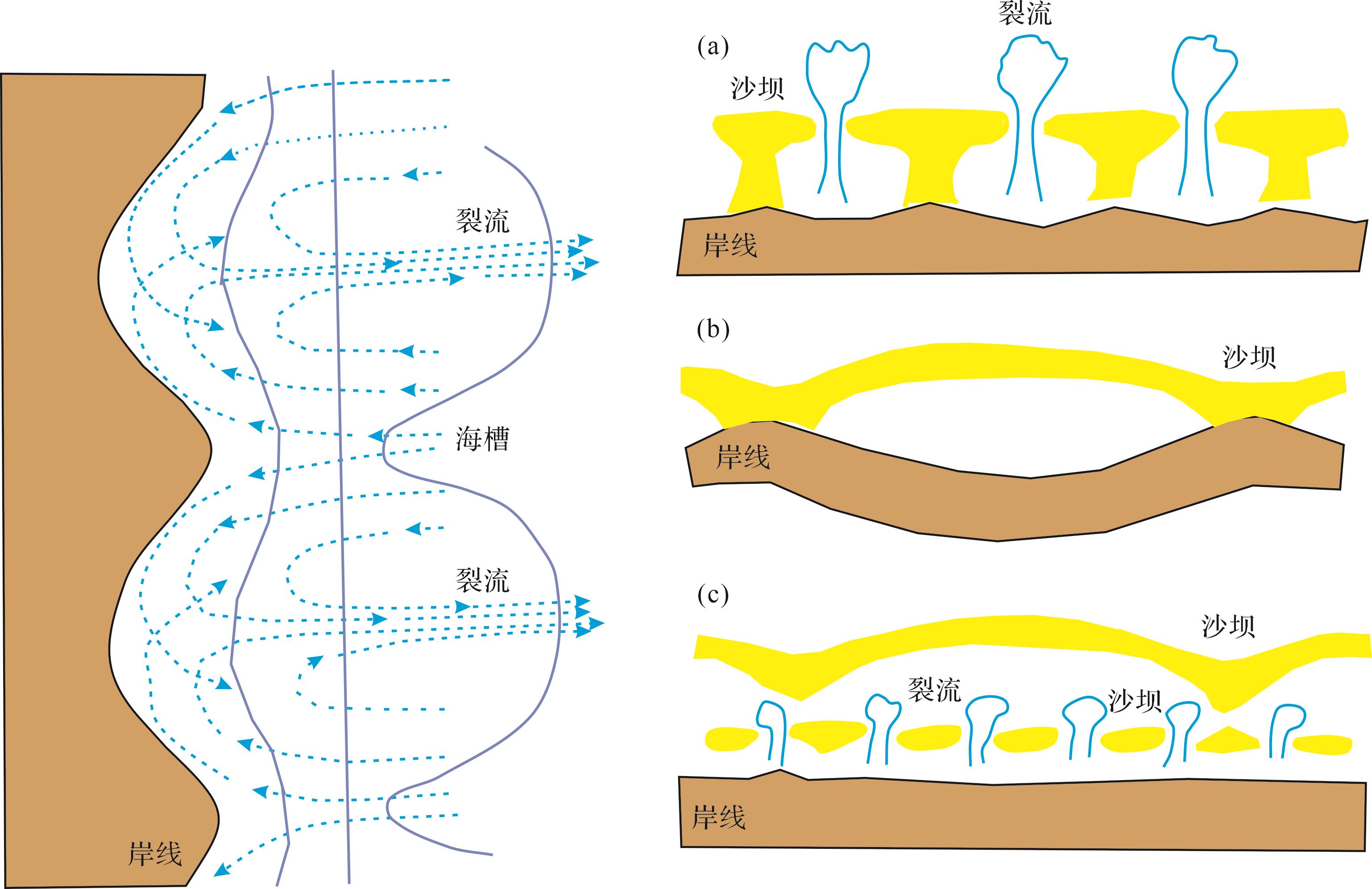

Komar[33]提出由于波能差异,会产生平行岸线方向沿岸流,沿岸流会在动力较弱处汇集并向离岸方向流出,从而形成呈锥状扩散的裂流,裂流与沿岸流共同构成了沿岸环流(图3)。此外,由于波浪在破碎之后会演化为冲浪,形成冲浪带,沉积物在冲浪作用下向岸运移,将粗粒沉积物向岸搬运,并在上冲流所能到达的海岸最高位置堆积,形成冲浪成因坝体。坝砂主要分布在破浪带及海岸线附近,而滩砂集中在波浪遇浅带、波浪重生带及冲浪回流带,是由触及水底的波浪形成较强的向岸剪切力作用形成,或由冲浪回流带内的进浪及回流冲洗形成[10]。由于曲折分布的海岸线与破碎的海岸波浪的相互作用,海岸带发育近岸螺旋流、沿岸流、裂流、海底回流等多种水动力类型[34],运动规律复杂,形成了规模形态各异、展布方向不一、成因复杂的各类坝砂。

Figure 3. Planar sketch of circulation system and sand bar pattern (modified from reference [33])

坝砂构型特征之所以存在较大差异,除海岸线形态外,还受海岸坡度、波浪特性、泥砂供给、沉积物粒度等因素影响[35⁃40]。这些因素通过改变滨岸沉积水动力环境进而控制了坝砂的沉积构型特征。对现代沉积的观察发现,浪控砂质坝体沉积环境存在较大差异,不同特征海岸地貌与不同强度方向的波浪作用相互叠加,使沉积水动力条件存在巨大差异。同时,不同滨岸沉积体物源条件存在差异,波浪所携含砂量与沉积物粒度存在较大变化,导致坝体发育完整程度、坝体形态、坝体规模都存在较大差异,因此形成了多种样式的浪控砂质坝体,这表明其沉积水动力机制十分复杂,直接决定了坝体的沉积演化过程及沉积构型特征。

1.1. 海相滩坝沉积特征

1.2. 水动力成因机制

-

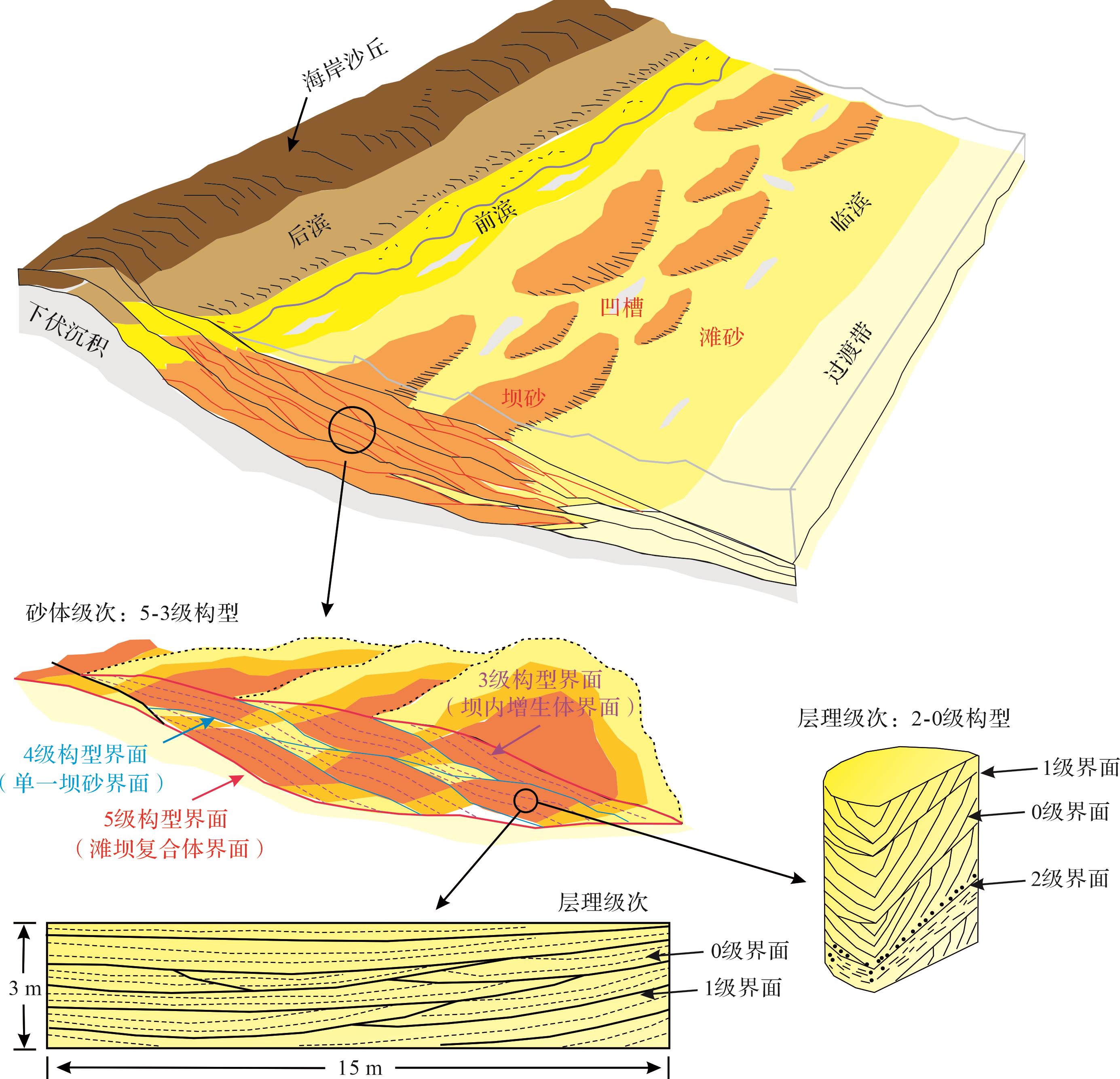

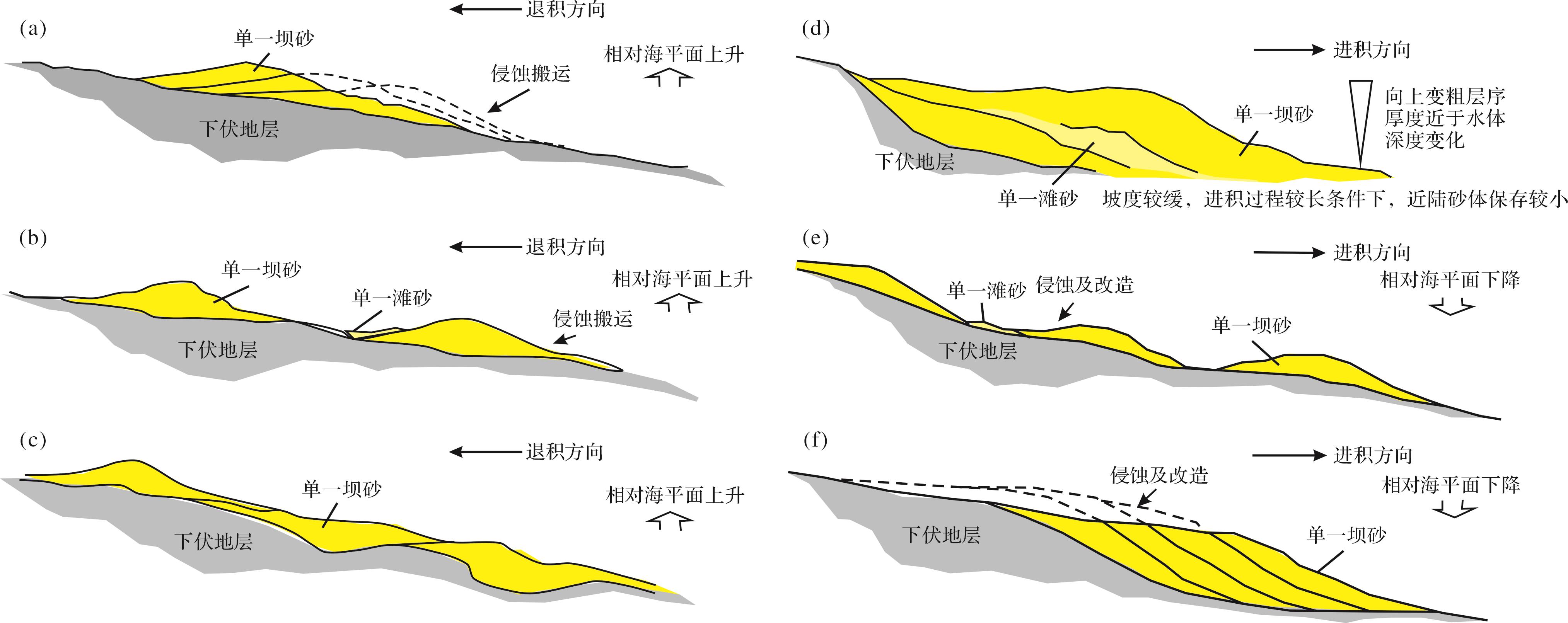

沉积构型为储集层内部结构的层次性表征,核心在于沉积单元的级次及各沉积单元之间的层次界面。依据Miall[41]级次划分体系、吴胜和等[42]碎屑沉积构型划分体系,将储集体构型界面划分为0~8级,6~8级界面分别代表砂层组、段及组等地层界面,界面所限定的构型单元为地层单元,0~5级分别对应于纹层、纹层系、层理系、大型底形内增生体、大型底形、复合砂体的界面,其中3~5级界面所限定的构型单元为沉积构型解剖的重点。前人对湖相滩坝构型级次研究较多,将湖相坝体5~3级构型单元划分为复合坝、单一坝及坝内增生体[43⁃44],对于海相滩坝构型级次的划分方案,与湖相滩坝体较为一致。本次在前人级次划分基础上,对海相临滨滩坝构型级次进行划分,重点讨论了5~3级构型要素及对应构型单元特征。5级构型单元为复合滩坝砂体,垂向上构型界面与小层或单层界面一致,复合滩坝砂体大面积分布,内部构型特征复杂。4级构型单元是滩坝构型解剖的重点,重点在于单一坝砂的解剖,4级构型界面主要为单一坝砂形成的单砂体之间的界面(图4),坝砂的分布存在较强的非均质性,坝砂厚度大于4 m,粒度整体较粗,以中砂岩—细砂岩为主,在复合坝砂内部发育多个单一坝砂,单一坝砂发育形态及模式受多因素影响,如岸线形态、波浪大小及方向、海岸坡度、沉积物供给速率及相对海平面变化等,如何识别划分复合坝砂体内部的多个单一坝砂,是4级滩坝构型单元表征的重点。3级构型单元为坝砂内部增生体,其发育的增生面代表了3级构型界面(图4),增生体间发育连续程度较低的非渗透性遮挡层。单一坝砂内部增生体的形成与临滨坝形成过程中的水动力分布及变化有关。

Figure 4. Sedimentary architecture hierarchical pattern of coastal beach⁃bar sand body (modified from reference [45])

-

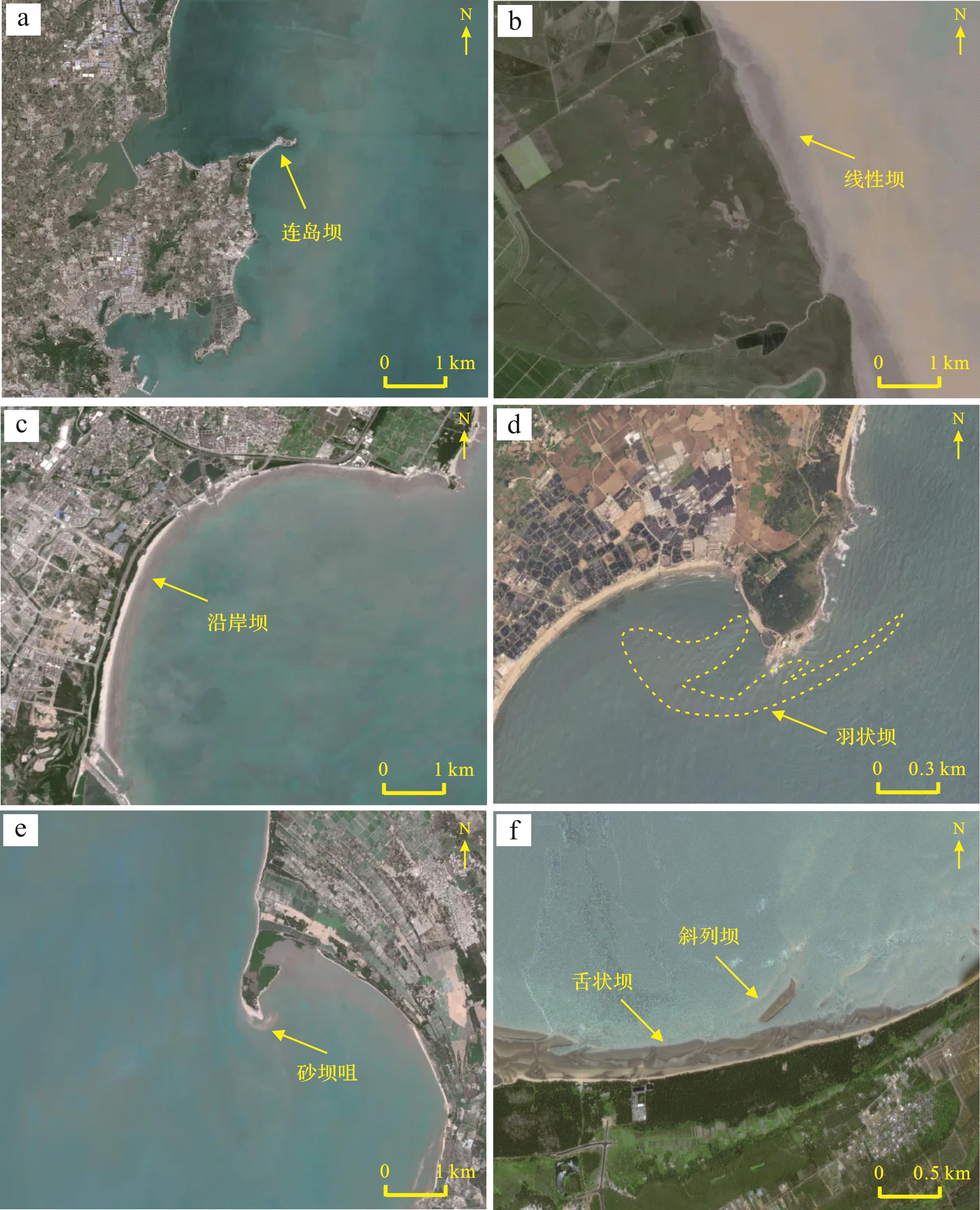

相对于湖盆滨岸沉积,海相滨岸沉积在海岸特征、波浪特性、沉积物源等方面存在一定差异,形成了成因复杂、形态各异的坝砂沉积(图5)。海相浪控砂质滨岸沉积具有以下典型特征:浪控砂质滨岸相发育于各种不同类型的海岸带,海岸线形态及毗邻海岸地形差异较大[46⁃48];主要沉积动力波浪受风力控制变化明显,不同气候带风力作用强度存在差异,而相同气候带不同季节风力作用强度及方向也存在区别,导致波浪作用强度及方式呈现较大差异[49⁃54];浪控砂质滨岸相沉积物主要来自于临近河流,由波浪搬运沉积形成,不同滨岸沉积体与河口距离不同,物源条件存在较大差异,导致波浪携泥砂含量存在较大波动[55⁃56]。

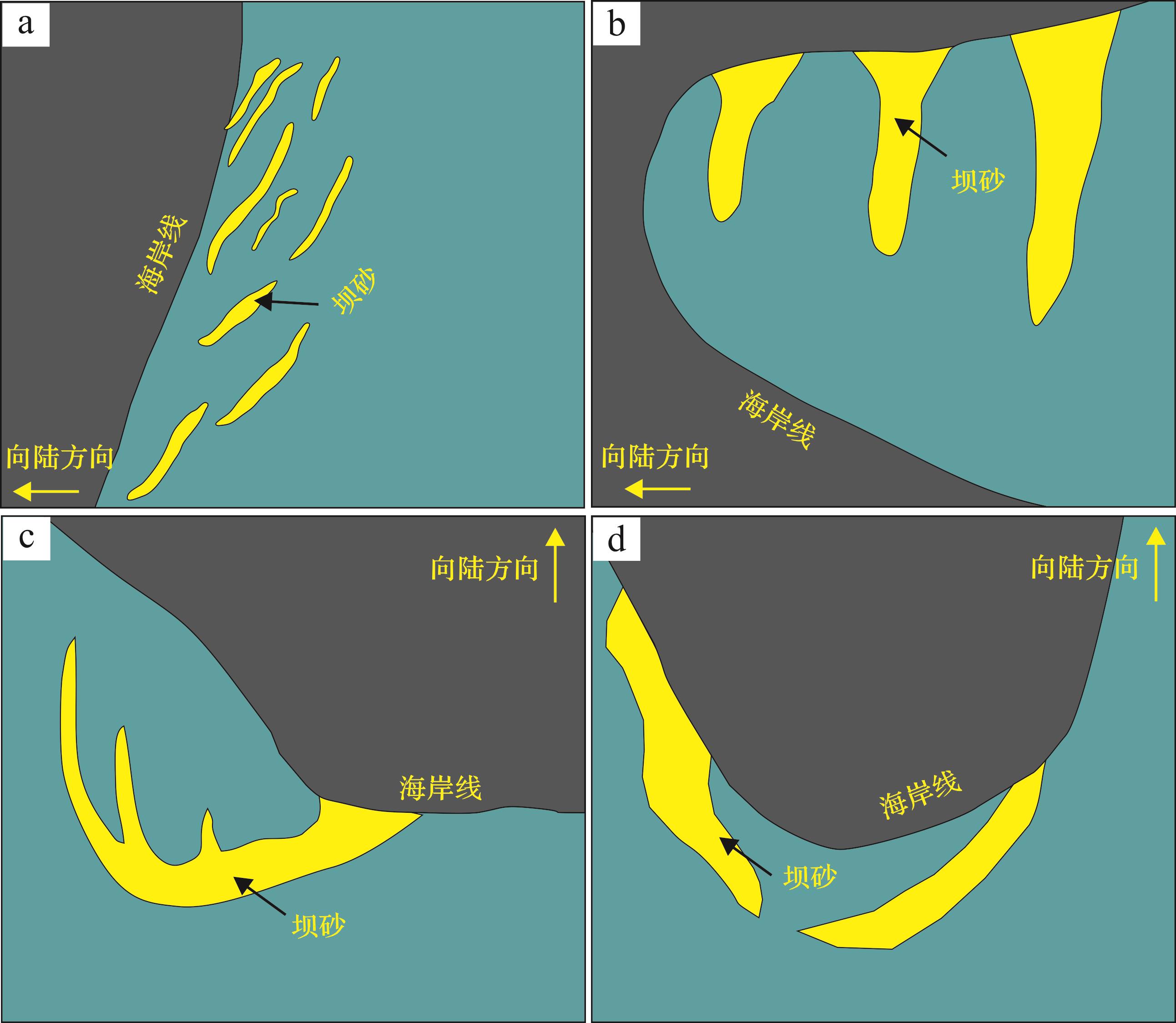

作为浪控砂质滨岸体系的重要沉积单元,坝砂的形成与演化受到多种复杂因素的综合作用,在复杂的沉积动力控制下,形成多种类型的坝砂沉积,如水下砂坝、岛状坝、沿岸砂坝、湾坝、砂坝咀、连岛坝等(图5)[57⁃63],每一种坝体都有其特殊的形成机制及演化过程。按照坝体的形态差异,可发育羽状砂坝(图5d)、宽条带状坝、舌状坝(图5f)、线性砂坝(图5b)等[64⁃65];按坝体与海岸线的方向关系,可划分为斜列坝(图5f)、平行或近平行坝(图5b)、纵向坝等[66];根据坝体形成的水动力特征及岸线形态特征,可发育水下砂坝、连岛坝(图5a)、沿岸坝(图5c)、岛状坝、湾坝、砂坝咀(图5e)等[67]。

不同类型的坝体平面形态及分布存在较大差异,水下砂坝为一列或数列砂质垅岗在水下堆积而成,沉积粒度常为中砂或细砂,砂坝长轴展布方向不太规则,与海岸线平行、斜交甚至垂直(图6a)[66,68]。当波浪近垂直入射海岸时,可形成平行于岸线分布的平行或近平行坝体,在沉积物供给充足时,可形成宽条带状坝(图5b);如波浪以中小角度斜交海岸入射,则可形成斜交岸线分布的斜交坝(图5f);在波浪以较大角度斜交入射海岸时,可形成近垂直于岸线分布的纵向坝。舌状坝是在砂坝发育过程中形成的阶段性沉积体,一般可发育多个平行岸线分布的舌状坝。湾坝为波浪进入弯曲状海岸时,由于海岸的遮挡使波浪能量降低,在入湾口、湾中不同部位形成(图6b)。杜国云[65]对山东莱州湾海岸沉积砂坝进行了描述,认为在入湾口发育了海岸斜交的羽状分布的多列砂坝,羽状砂坝的形成与港湾状岸线形态有关(图6c)。砂坝咀是发育在肩胛状岸线处的坝体,坝体沿着肩胛岸线向海不断生长,形成与海岸相接的坝体,在外凸状海岸线条件下易形成砂坝咀(图6d)。岛状坝是砂坝出露海面、形成与海岸隔离的长条状砂质堆积体,王颖等[58]对岛状坝观察发现,坝体内部发育受小型波浪改造形成的低能泥质沟。沿岸坝沿着海岸线边缘分布,坝体宽度较窄,呈窄条带状分布(图5c),沿岸坝在形成后易暴露水面,在后期容易被改造。

多位学者对地下砂坝构型进行了解剖,认为砂坝平面形态以条带状为主。李海涛[69]对塔里木盆地哈得4油田滨岸相东河砂岩进行解剖,识别出2列临滨坝呈条带状分布于临滨滩之间,沿岸线方向展布,李维禄等[70]对塔里木盆地东河1井区临滨坝进行解剖,认为坝砂以宽度较大而长度较小的带状分布为主,长轴大致平行于古海岸线,滩砂分布于坝砂周缘。

-

前人通过现代沉积分析,研究了浪控砂质临滨坝不同形态的成因及分布,但对地下密井网区浪控砂质临滨坝储层的解剖缺乏足够的模式指导,使地下浪控砂质临滨坝储层解剖不确定性增大,难以达到对不同类型浪控砂质临滨坝沉积构型样式进行有区别的精细解剖。

多位学者对不同沉积主控因素下海相浪控砂质临滨坝沉积构型特征进行了分析。王颖等[58]认为沉积颗粒粒度与临滨坝沉积构型特征存在相关关系,沉积物粒度较细时,海底泥砂容易发生起动导致临滨坝体较发育,形成的临滨坝体高度较小且呈宽缓状;粒度较粗时易形成高度较大且宽度较窄的临滨坝体。Patterson et al.[40]分析了海岸坡度与破浪带、临滨坝形成的关系,认为滨岸坡角的变化决定了浪基面位置的差异,从而使临滨坝砂在缓坡带分布宽、陡坡带分布窄甚至不发育。也有学者分析了波浪强度大小差异对临滨坝发育的影响,波浪作用越强,越容易形成临滨坝沉积[54]。

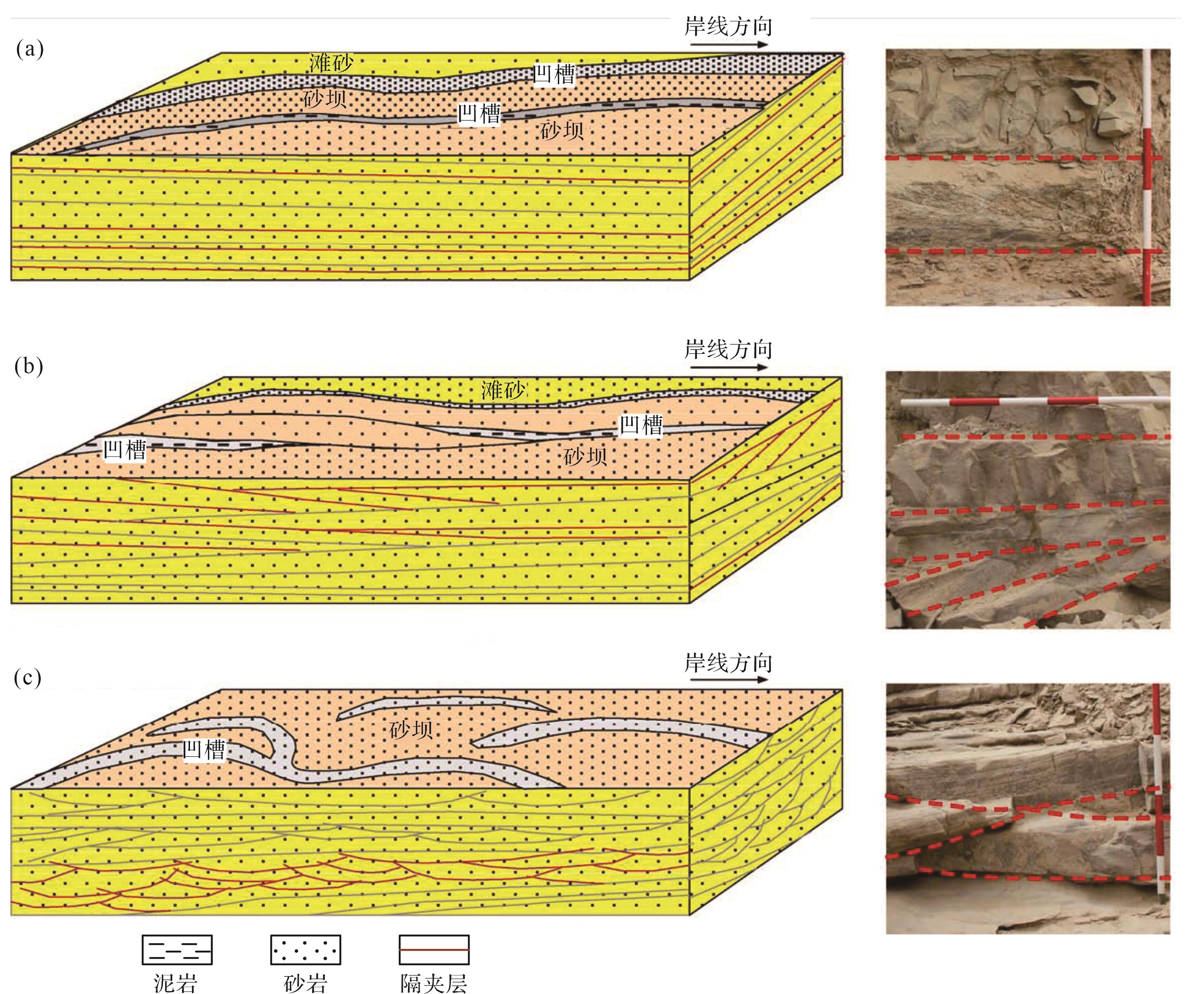

李维禄[45]对塔里木盆地东河砂岩储集体构型模式进行了研究,认为坝砂垂向上可与滩砂、凹槽及坝砂叠置,形成单一坝、复合坝或复合滩坝的垂向叠置样式,在平面上砂坝间可发育坝间滩砂,或在相对低能的部位形成坝间泥,形成坝砂—滩砂—坝砂或坝砂—低能坝间泥—坝砂的侧向叠置关系,不同期次坝体规模、垂向序列及坝体相对高程存在差异,可发育坝砂—坝砂的侧向叠置样式,单一坝体的定量规模变化较大,如哈得逊油田东河砂岩段1小层单一坝体的厚度、长度、宽度等参数分布范围为0.90~9.19 m、1.97~8.06 km、1.03~5.04 km,平均长宽比及平均宽厚比分别为2.32、730.56,单一坝体内部由1~3个内部增生体构成,单一增生体的平均厚度约2 m。龙明等[71]详细解剖了新疆巴楚县小海子露头剖面,将滨岸相砂体的构型单元划分为沉积体系、体系域、相组合、亚相组合、微相、岩相及层系,以不同级次间的渗流屏障为依据,将海相滨岸沉积构型模式划分为平行状、斜交状、槽状等3种概念地质模型,并定义平行状构型模式为垂直于海岸线方向,各级次渗流屏障近似平行,斜交状及槽状构型模式为各级次渗流屏障相互斜交或呈槽状展布(图7)。

Figure 7. Coastal reservoir architecture distribution pattern based on outcrops (after reference [71])

综上,国内外学者通过水动力及沉积学分析等方法,确定了影响浪控砂质临滨坝沉积构型特征的多种因素,取得了较多的成果,对滩坝砂体构型进行了精细解剖。但对构型原型模型的定量研究需加强,例如不同沉积构型特征的临滨坝发育于何种沉积条件下尚不明确,缺乏定量化的沉积动力学成因机制分析,因而难以推测地下滨岸相储层内部临滨坝沉积构型的分布模式及特征。

-

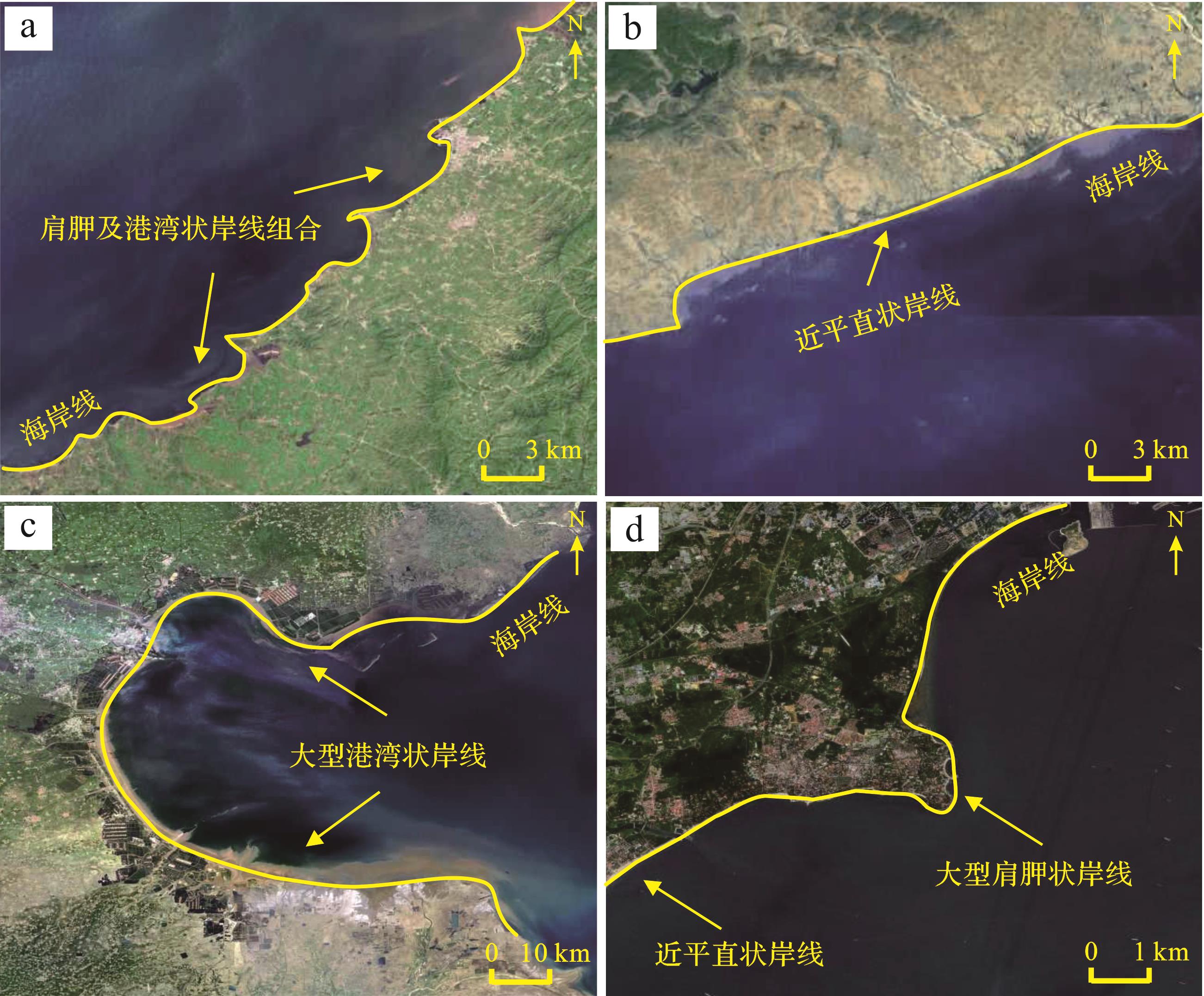

现代海岸线形态变化多样,受海岸的地质构造、沉积物供给、气候及沉积水动力影响(图8),复杂的海岸线形态与不同方向的波浪影响了滨岸坝体的发育。在港湾状或肩岬型海岸处,波浪传导到此处发生波能的分散与集中,凸岸使波能向四周分散,凹岸使波能向中部集中,在凸岸或凹岸的迎波面发育消能带,由于水体的阻挡形成不同形态的坝体。海岸波浪及海岸水动力较复杂,在近岸处破浪流、沿岸流、裂流、近岸环流及海底回流构成复杂的水动力系统,不同类型的坝体在复杂的水动力条件下发育形成,与波浪的传播方向存在密切关系。

Friedman et al.[72]依据波浪的传播特性,基于波浪传播方向及大小将波浪分为正向小波浪、正向大波浪、斜向小波浪、斜向大波浪(图9)。波浪的传播特性差异影响了坝体的发育,波浪正向入射时坝体形态平行于岸线,波浪斜向入射时坝体与岸线呈斜交状。波浪强度也影响坝体发育,大波浪与小波浪条件下形成坝体存在差异。Komar et al.[73]分析了波浪斜交或垂直岸线传播时,所形成的近岸环流系统对坝体的改造,正向及斜射波会在砂坝间形成沟槽系统,斜射波控制了斜交岸线砂坝的形成(图10)。Konicki et al.[74]对美国卡罗莱纳州北部Duck滨岸的影像资料进行了分析,认为波浪强度的变化是滨岸坝砂形成的重要条件,砂坝的规模与波浪的频率成较好的正相关关系。

Figure 9. Classes of wave types (after reference [72])

Figure 10. Near⁃shore circulation system and obliquely projected waves and their modification of sand bars (after reference [73])

-

滨岸沉积物来源较丰富,且呈多样化特征,按照物源供给量的大小,可分为径流直接注入、波浪携带其他河口沉积物注入、滨岸带下伏地层的剥蚀等3类。如莱州湾海岸物源供给充足,注入莱州湾的河流较多,总计9条河流直接注入莱州湾,可提供大量的泥沙,是滨岸沉积的主要供给来源,年输入泥沙含量为44.53~593.84万吨每年,其中输沙量为35.62~475.07万吨每年,输沙量均值约255.35万吨每年。物源是影响沉积物分布的基本因素,常与物源区的距离、物源供给充足程度等存在影响。前人的研究主要集中于湖相滩坝发育与物源的关系,姜在兴等[11]认为物源的位置决定了坝砂是否发育,在陡坡带近物源区主要发育近岸水下扇或扇三角洲,为短轴近距离物源,波浪二次改造沉积物的能力有限,滩坝砂体不发育,而缓坡带远物源区发育大型三角洲体系,为长轴远距离物源,滩坝砂体均较发育。杨勇强等[75]依据物源条件与滩坝发育关系,建立了以物源供给充足程度为基础的滩坝分类方案,将东营凹陷湖相滩坝分为富源型与贫源型,认为富源型坝砂较发育,即在物源供给较充足条件下,坝砂容易发育,而贫源型主要发育滩砂或碳酸盐岩滩坝。物源条件对于坝砂发育的影响,在海相沉积条件下与湖相沉积类似,区别在于海相坝砂受后期的风暴作用影响较大。

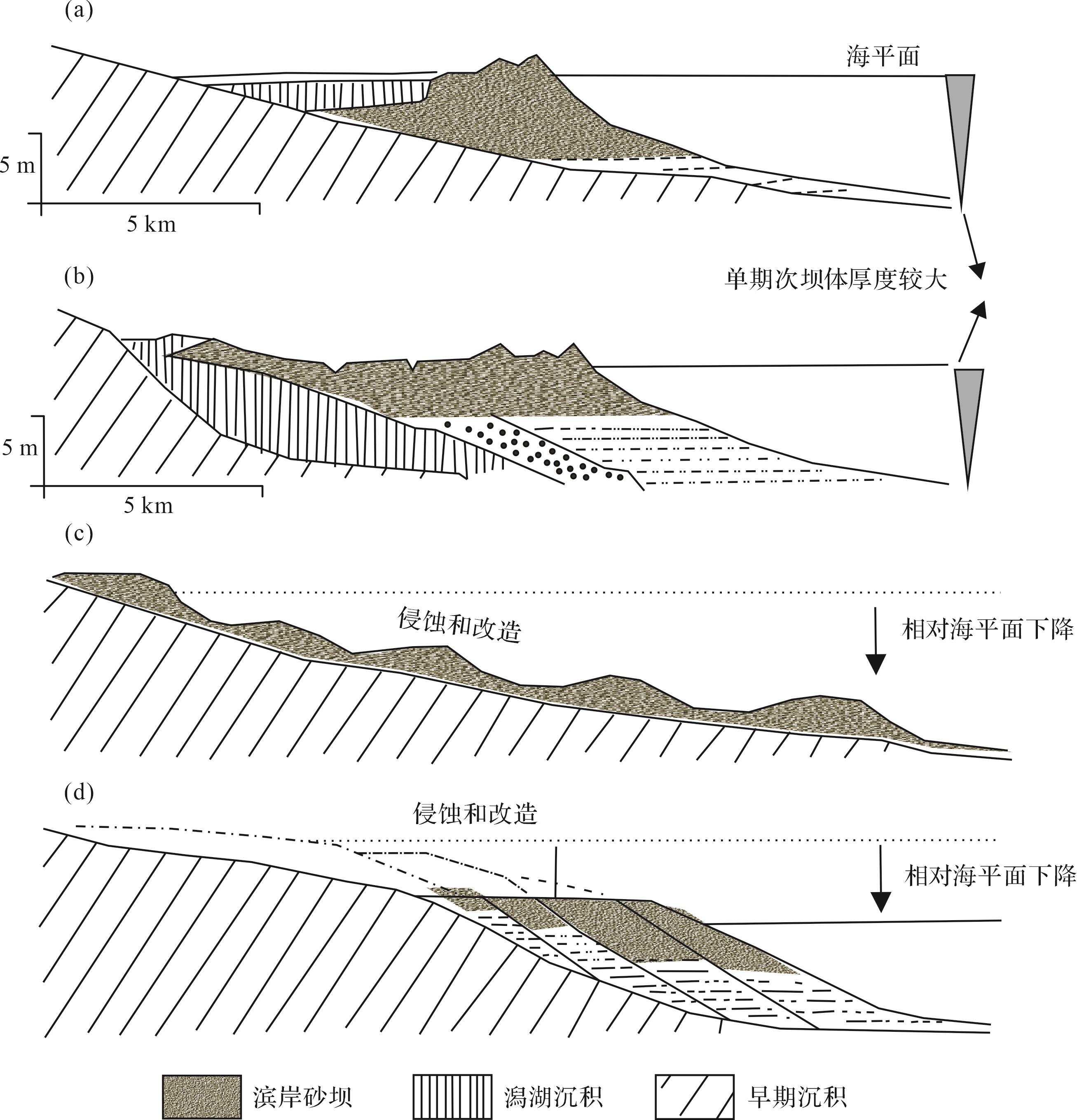

相对海平面变化是构造运动、物源供给及气候变化的综合响应,导致盆地的可容纳空间发生变化,可从根本上影响坝体的发育与叠置方式。海平面变化为全球性的长期过程,与湖相岸线的迁移存在显著区别,湖相岸线的迁移短期内受气候影响较大,湖平面处于高频振荡状态。Heward[5]以海平面变化为基础,将滨岸沉积形态分为海侵型、海退型、海侵海退型以及加积稳定型等4种类型(图11),并总结了不同类型的剖面形态和多期坝体垂向层序特征。李维禄[45]将塔里木盆地东河砂岩滨岸砂体叠置样式分为退积型、进积型和加积型,认为退积型叠置样式形成于沉积供给的不充足及相对海平面的上升,不同期次坝砂呈错列叠置状态向岸迁移,典型进积型形成于沉积物的过量供给及相对海平面的下降,不同期次坝砂向海迁移。

Figure 11. Progradational coastal sands formed by adequate sediment supply (after reference [5])

-

受构造运动影响的古地貌特征是影响滨岸坝砂发育的重要因素,平缓的古地貌有利于滩坝砂体的形成。海岸坡度为古地貌外在特征之一,海岸坡度大小存在差异,平均坡降大小分布在1∶1 000到1∶200之间,坡降大小决定了临滨带水体深度的变化,临滨坝砂体发育的最佳坡度不易超过70 m/km(坡度约4°),青海湖滩坝较发育,除部分地区坡度较陡外(约10°),大部分地段坡度平缓(小于5°),有利的坡度条件决定了临滨坝砂体的大量发育[76]。林畅松等[77]通过恢复塔里木盆地古隆起、古斜坡带的古地貌,认为沿古隆起边缘的缓坡带是滨岸滩坝沉积的有利沉积区。Charvin et al.[78]测量分析了美国犹他州Book Cliffs海相砂岩露头,揭示了古地貌形态与沉积物的沉积物粒度及速率的关系,认为古地貌单元中相对较高位置区域的水体较浅,波浪能量较高,有利于形成滩坝砂体沉积。

2.1. 滩坝构型分级

2.2. 砂坝形态及类型

2.3. 滩坝构型模式

2.4. 砂坝构型影响因素

2.4.1. 岸线形态与波浪作用

2.4.2. 物源与相对海平面变化

2.4.3. 构造与沉积古地貌

-

现代沉积、野外露头及地下密井网为构型模式的主要研究手段,在河流—三角洲相储层中取得了较多的成果。对于海相砂质滩坝储层而言,由于现代滩坝沉积长期处于海水面之下,现代沉积观测方法难以建立较完善的沉积构型模式。同时,基于现代沉积分析只能观察到相对短时间内砂坝的分布模式与演化特征,而海相滩坝砂体的形成与演化通常以万年为单位、时间跨度长且坝体规模大、沉积环境复杂多变[79⁃81],基于现代沉积分析难以研究浪控砂质滩坝形成的动态演化过程,因而难以理解各类坝体的沉积构型特征,且无法定量解释不同沉积构型模式的坝体分布模式及成因机制。野外露头及地下密井网所获取资料尽管可为构型模式提供大量有效资料[82],但也存在资料具有多解性等问题[83⁃84]。

影响滩坝砂体沉积构型的地质因素较多,如岸线形态、海岸坡度、波浪特性、泥砂供给及沉积物粒度等,在不考虑多种外部影响因素下,缺少相应的原型模型必然会影响到解剖成果的准确性。因此,系统考虑影响临滨坝沉积构型的多种主控因素下的构型模式,有助于研究人员在分析古沉积环境的基础上选择更为合理的沉积构型模式进行解剖。沉积动力学是决定沉积体沉积过程、演化规律及构型模式的重要内容。截至目前,沉积动力学研究手段主要包括现代沉积观测分析、水槽沉积模拟实验及沉积数值模拟[85⁃91]。由于现代浪控砂质坝体形成时间跨度长、坝体规模大,全面系统地监测现代浪控砂质坝体的沉积过程,较为困难。水槽沉积模拟实验允许实验人员根据不同的沉积动力条件设置模拟参数,观测记录沉积过程,目前已针对河流、三角洲及冲积扇沉积进行了较多水槽模拟实验,丰富了河流、三角洲及冲积扇储层沉积构型模式及沉积动力成因,但国内对于波浪起主导作用的砂质滨岸水槽沉积模拟研究较少。同时,水槽模拟受比例尺及实验条件影响,对沉积动力参数难以精确地监测。沉积数值模拟可完整记录浪控砂质滨岸沉积过程、演化特征及沉积动力特征,模拟尺度与实际沉积体一致且成本低。目前较成熟的沉积数值模拟软件为荷兰杜兰大学开发的Delft3D泥沙水动力模拟软件,已初步应用于滨岸沉积、河流及三角洲沉积研究[92⁃97]。通过对不同沉积条件下平面、剖面沉积特征分析,研究沉积体沉积过程、演化规律及构型模式。

近年来,借助沉积数值模拟工具,已有研究学者对滨岸带沉积水动力进行模拟,分析了不同波浪场强度下的水动力特征[96]。开展基于波浪模型及泥沙水动力学的浪控砂质临滨坝沉积过程模拟,可研究不同类型临滨坝的形成、演化及改造保存过程并分析其沉积动力学特征,结合现代沉积与地下密井网资料,可建立不同沉积条件下所形成的不同类型临滨坝的沉积构型模式,为地下浪控砂质临滨坝储层的解剖提供更为精确的指导模式。

-

国内学者对湖相滩坝构型的研究较多,取得了较多认识。商晓飞等[43]对黄骅坳陷板桥油田沙二段滩坝及峡山湖现代沉积滩坝进行了构型表征,将滩坝砂体划分为复合坝体、单一坝体及坝内增生体3个级次,利用密井网资料建立了单一坝体的识别标志及空间叠置模式,讨论了坝内增生体堆积样式及特征。有学者也针对海相滩坝储层开展了研究,李维禄[45]将塔里木盆地东河砂岩滨岸沉积划分为正常型浪控滨岸沉积、三角洲改造的浪控滨岸沉积,利用丰富的密井网及动态资料从复合砂体、单一砂体及砂体内部等三个级次进行构型表征,将复合砂体叠置样式分为退积型、进积型及加积型,总结了基于密井网资料及生产动态资料的单一坝砂及内部构成单元的识别标志,建立了东河砂岩构型模式(图12)。余义常等[82]综合利用常规测井、倾角测井及生产动态数据,采用多信息耦合的方法对单一滩坝砂体进行了划分,认为单砂体垂直于古滨岸线分布,夹层产状分布相近,单砂体内部储层较为均质。

Figure 12. Stacked sand bars in Donghe sandstone, Tarim Basin (after reference [45])

与河流—三角洲相储层对比发现,海相滩坝构型原型模型的研究尚不成熟,其滩坝砂体具有分布厚度较薄、横向变化较快的特征,给海相滩坝砂体的构型研究带来一定困难。目前,对地下浪控砂质坝体的表征仍缺少充足的构型模式进行指导,砂质坝体的分布形态存在较大差异,不同类型临滨坝沉积特征也存在较大差异,应结合现代沉积等多技术手段对不同形态临滨坝的形成进行定量解释。对于滩坝砂体的定量分布,常采用宽厚比经验统计关系来预测地下坝体宽度,缺乏对坝体成因的定量形态参数分析,现代沉积中既发育宽缓型的坝体,也发育窄条带状坝体。同时,对坝体延伸长度缺乏定量规模认识,难以准确指导地下坝体解剖。另外,在沉积物供给不充分、沉积物粒度较细、波浪作用强度较弱、海岸坡度较大的条件下,滨岸沉积环境还可能存在只发育滩、不发育坝的情况。因此,应加强对不同类型浪控砂质坝体沉积构型定性及定量模式的研究,这有助于为地下浪控砂质滩坝储层的表征提供更为准确的指导模式。

3.1. 滩坝构型模式研究方法

3.2. 滩坝沉积构型表征

-

(1) 海相砂质滩坝储层沉积构型特征复杂,储层内部发育不同级次的构型界面,不同级次的构型单元及渗流屏障对滨岸相油藏开发影响较大,滩坝砂体中坝砂的物性稍好于滩砂,在开发过程中较易形成优势渗流通道,降低了开采效率,同时不同级次的渗流屏障界面在局部遮挡形成剩余油,使油藏开发后油水分布复杂。对于滩坝沉积构型的表征,重点在于对坝砂构型单元的表征,坝砂的形态及成因变化多样;对于海相坝砂类型的研究,目前主要集中在海岸工程方面,按照与海岸线关系可分为斜列坝、平行或近平行坝、纵向坝,按坝砂形态又可分为羽状砂坝、宽条状坝、舌状坝、线性砂坝等。不同类型坝砂的分布模式影响着生产开发,对于坝砂的精细解剖尤为重要。

(2) 目前对海相滩坝构型解剖的研究取得了一定进展,然而缺乏相应原型模型的研究。海相滩坝沉积构型分布模式受控于岸线形态与波浪作用、物源供给与相对海平面变化、构造作用与沉积古地貌等多因素,不同沉积模式下形成的滩坝储层定量规模及关系也存在差异。需加强海相滩坝储层原型模型研究,从野外露头、现代沉积、地下密井网资料及沉积模拟等多方面开展构型原型的分析,深入分析不同沉积条件下海相滩坝储层的定性及定量构型模式。在原型模型研究基础上,开展地下储层形成的古海岸线、古地貌、古物源及古波浪场研究,恢复古沉积环境,以所恢复的古环境为指导,对地下海相滩坝沉积构型模式进行预测,建立一套可应用于地下储层的构型模式预测方法,在构型模式的指导下开展构型精细表征。同时,在坝砂构型模式研究基础上,开展不同类型坝砂沉积水动力机制研究,利用物理模拟及数值模拟技术,深入分析海岸带发育的近岸螺旋流、沿岸流、裂流、海底回流等多种水动力类型与不同类型坝砂的关系,建立多因素影响下不同类型坝砂形成的水动力机制,丰富完善海相滩坝储层的沉积学理论,更有效指导海相滩坝油气藏的开发生产。

DownLoad:

DownLoad: