HTML

-

海平面升降不仅控制了海陆分布、古地理格局,而且控制了水体深度、水动力条件、陆源沉积物供给、古生物繁衍、碳酸盐岩沉积类型、沉积速率等[1⁃3],进而控制了沉积环境和沉积相的变化[4⁃5]。研究表明,寒武纪整体处于全球海平面及温度的上升时期,全球板块陆表海环境广泛发育[6],而在地貌起伏低缓的陆表海环境中,海平面的小幅变化往往会引起更大范围的沉积相带迁移[7]。在华北早古生代陆表海浅水环境中,更易于发育大量高能风暴沉积[8⁃9]。因此,加强海平面升降研究,对于深入理解岩相变化、预测沉积相带迁移和演化序列具有重要的科学意义。

山东苍山地区寒武系张夏组和馒头组出露连续,岩石类型多样,主要发育碳酸盐岩、砂岩与页岩,垂向上变化频繁,是研究寒武纪海平面升降与岩相变化关系的理想场所,而前人针对该区域的研究鲜有报道。因此,本文在详细野外剖面观测、显微镜下观察和综合分析的基础上,对其岩相、沉积环境进行系统分析,探讨了海平面变化与岩相变化的关系,并重点对微生物碳酸盐岩进行分析,以期为寒武纪古地理、古环境和古气候研究提供参考。

-

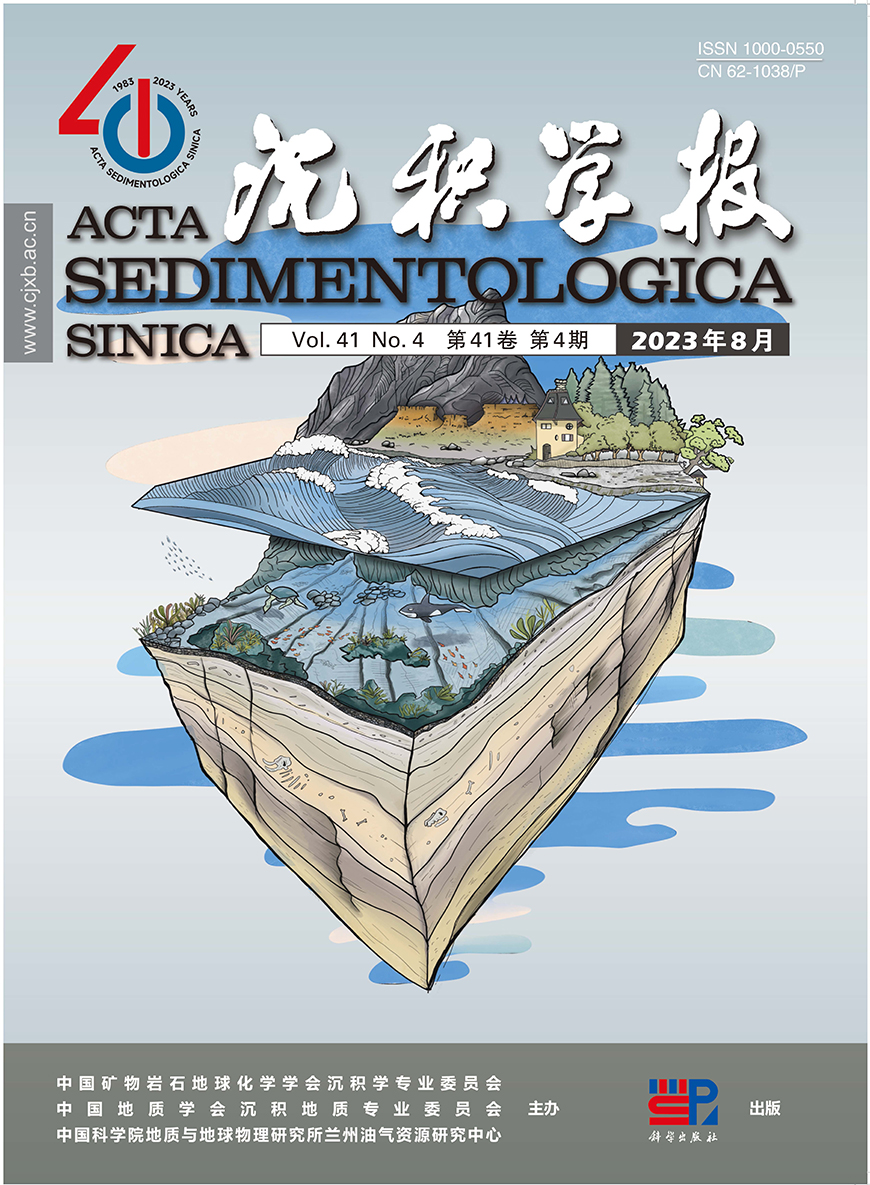

研究区位于山东省西南部,区域构造隶属于华北克拉通(华北板块)鲁西地块东南部(图1)。鲁西地块西北侧以聊兰断裂、齐广断裂为界,至广饶县南侧向南经青州市向东,经昌乐、潍坊北至昌邑南,安丘—莒县断裂相接;东南侧以安丘—莒县断裂为界。鲁西地块寒武纪地层分布广泛,出露良好;其基底为前寒武纪泰山岩群。早古生代接受沉积,形成了寒武纪陆源碎屑岩和碳酸盐岩沉积建造[10]。

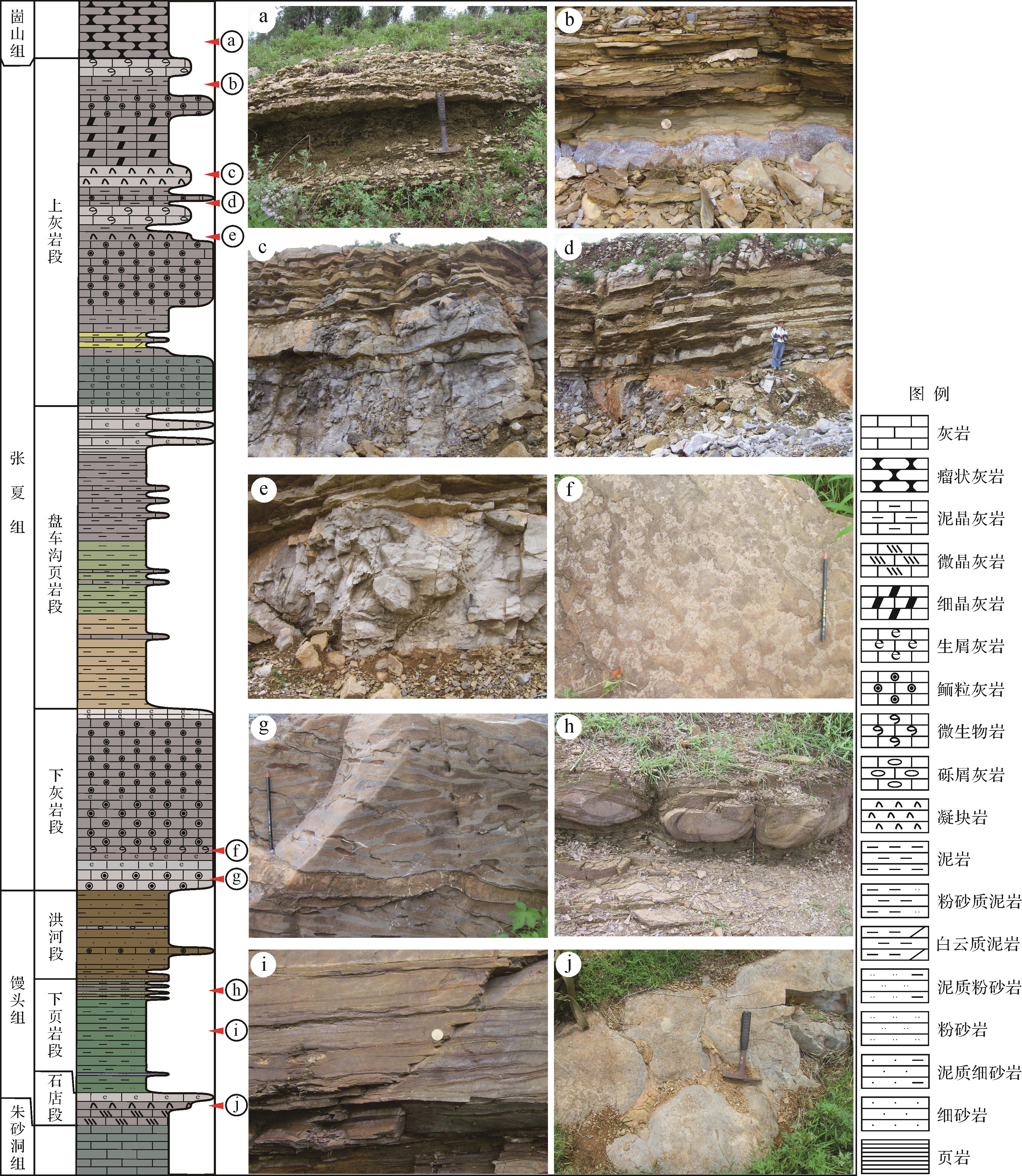

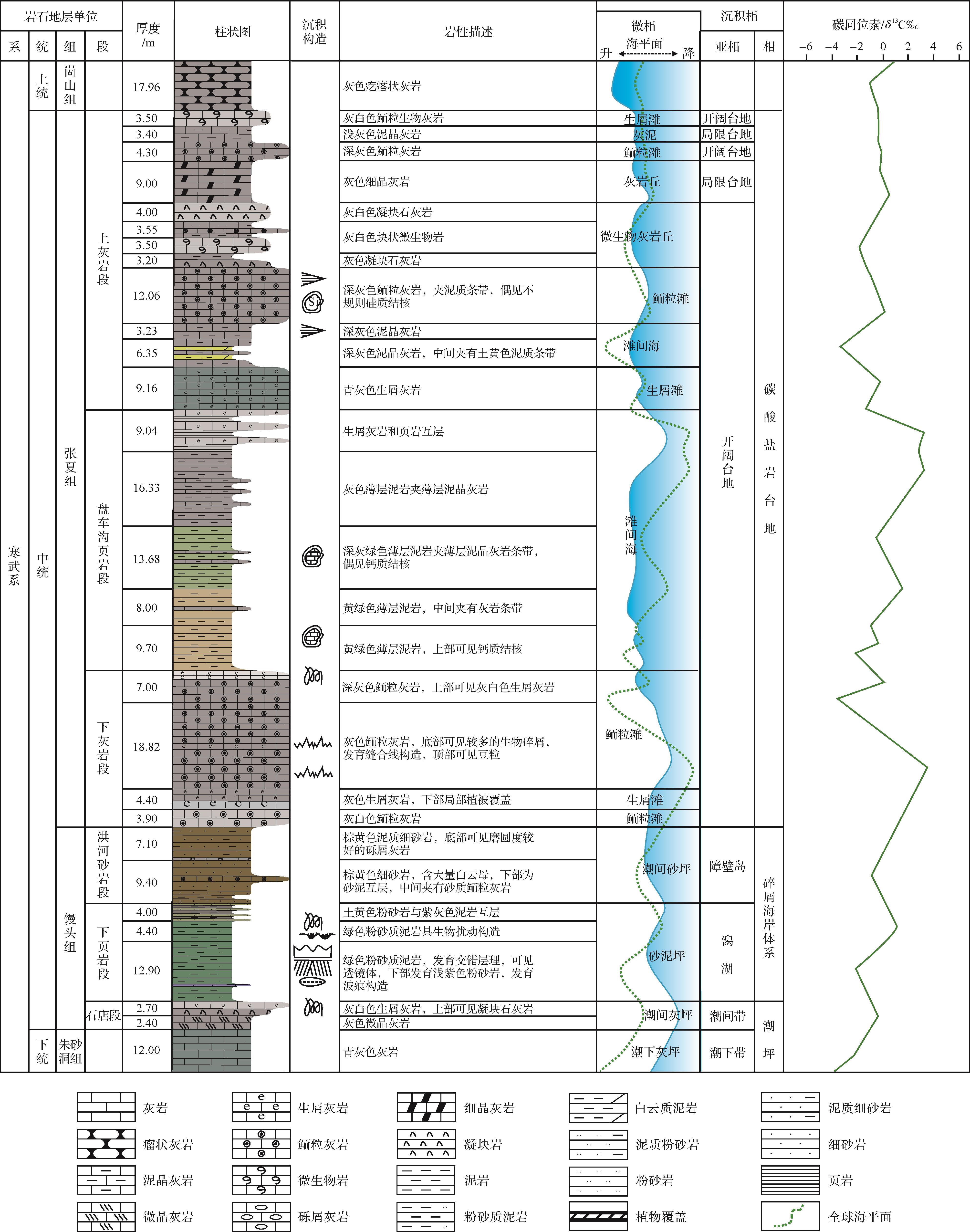

研究区寒武系馒头组、张夏组出露完整(图2)。馒头组在本区自下而上分别发育石店段、下页岩段和洪河段。石店段主要发育灰白色生屑灰岩及灰色微晶灰岩,发育生物丘构造及小型波状交错层理;下页岩段主要发育绿色粉砂质泥岩,生物扰动现象明显,可见透镜体构造,发育水平层理及波痕构造;洪河段发育棕黄色细砂岩,含大量白云母,具交错层理构造,顶部可见磨圆度较好的砾石。张夏组自下而上发育下灰岩段、盘车沟页岩段和上灰岩段。下灰岩段以底部厚层灰色鲕粒灰岩与下伏地层区分开来;中部盘车沟页岩段发育黄绿色—深灰绿色泥页岩,夹中薄层泥晶灰岩,上部夹层较多,化石丰富;顶部上灰岩段发育厚层鲕粒灰岩、泥晶灰岩及微生物灰岩(图2)。

-

碳酸盐岩的颗粒类型及特征是划分微相类型、分析沉积环境的重要依据[11⁃12]。根据岩石的颗粒类型、填隙物类型、化石特征及结构特征,认为苍山地区主要发育以下几种岩石类型。

-

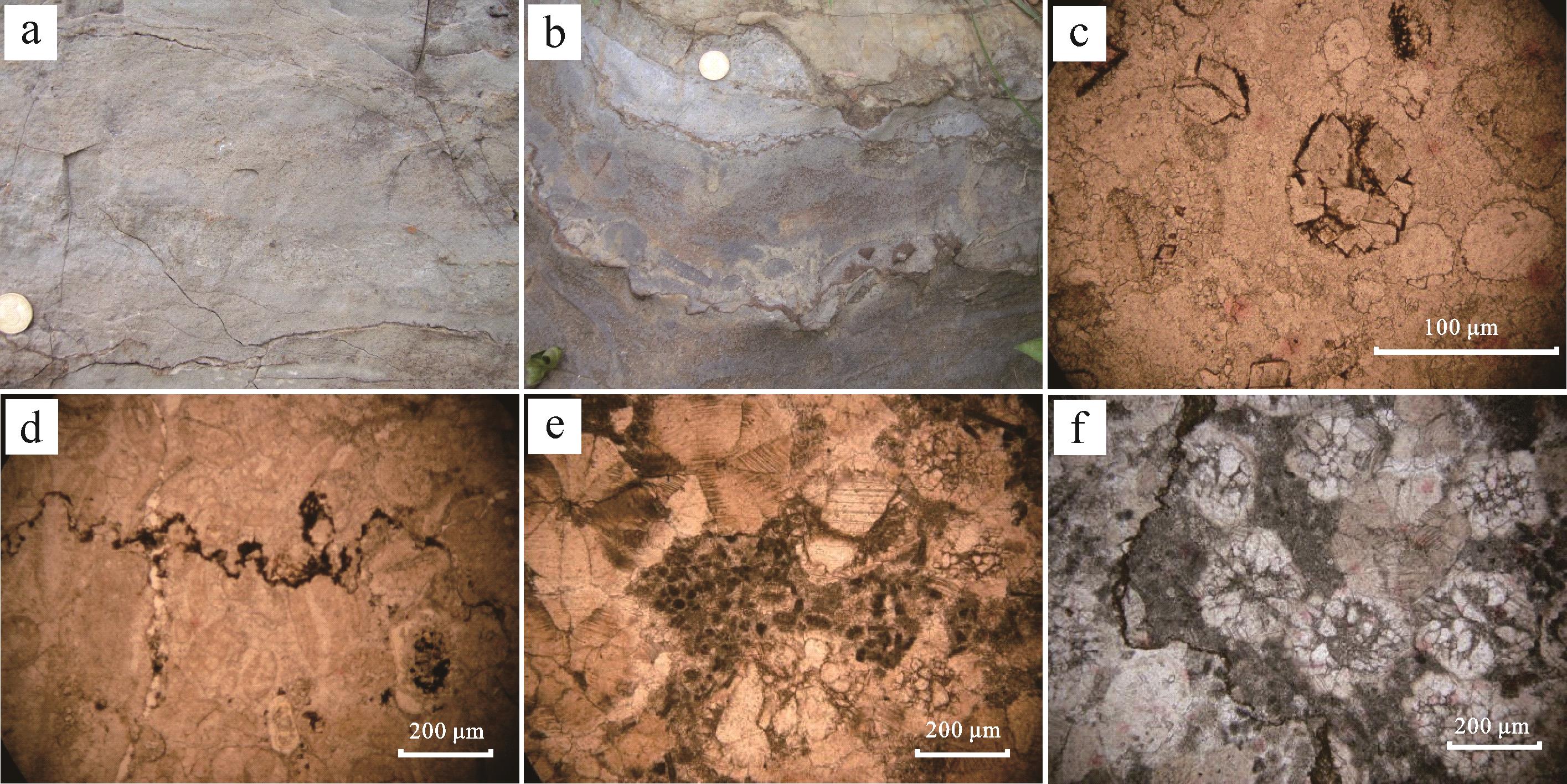

主要出露在张夏组,颜色以灰白色—深灰色为主,多呈厚层状(图3a,b)。按其结构进一步细分为亮晶鲕粒灰岩和泥晶鲕粒灰岩。

其中亮晶鲕粒灰岩(图3c,d),在张夏组下灰岩段较发育,亮晶胶结物约占40%;鲕粒约占60%,椭圆—圆形,粒径为0.2~0.5 mm,分选较好,鲕粒核心多为生屑,纹层呈同心层状。有些鲕粒后期发生重结晶作用,纹层被破坏,形成单晶鲕、多晶鲕(图3c);有些鲕粒白云石化作用较强,并发育压溶作用,可见不透明铁矿物析出。亮晶鲕粒灰岩是高能环境的产物[13],属于台地边缘的浅滩沉积。

泥晶鲕粒灰岩(图3e,f),出露在张夏组上灰岩段,鲕粒约为60%,藻粒为15%,泥晶胶结为20%,亮晶胶结物为5%,其中鲕粒大小约为0.2 mm,呈放射状,重结晶作用明显,并发育压溶和白云石化作用;藻粒个体较小,呈黑色球状或长棒状。放射状鲕粒多形成于静水低能环境[11⁃12]。

-

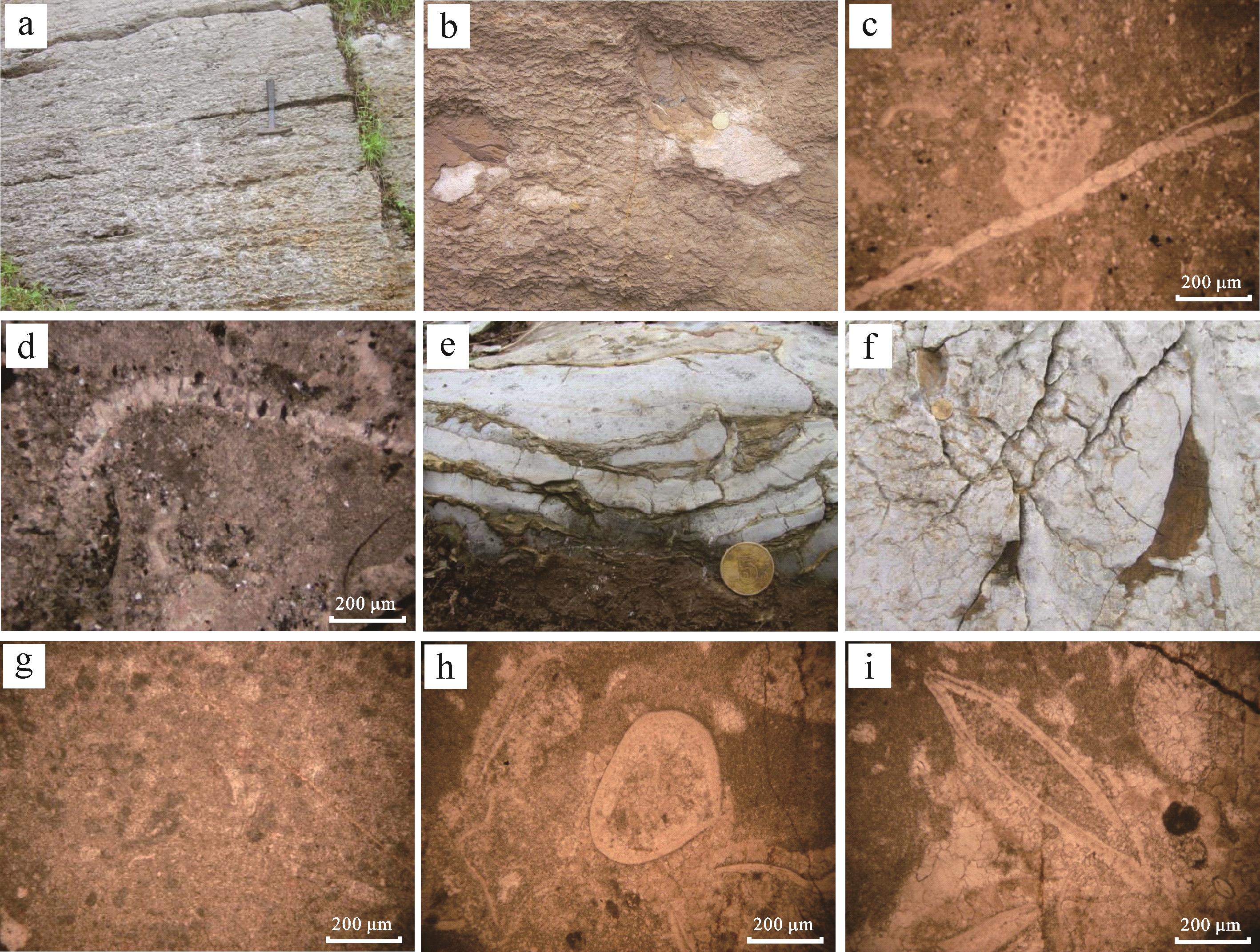

生屑灰岩在整个中寒武统均较发育,其中生屑以双壳类为主(图4a,b),其他生屑(如腕足、三叶虫)次之。馒头组石店段的生屑灰岩(图4c,d)可见陆源碎屑,发育羽状交错层理,生屑破碎,判断水体动荡,位于潮汐通道处[12]。张夏组上灰岩段,生屑也有破碎的特点,种类有双壳类、腕足类、棘皮类和三叶虫等(图4e~i),形成于能量相对较高的沉积环境[14]。

-

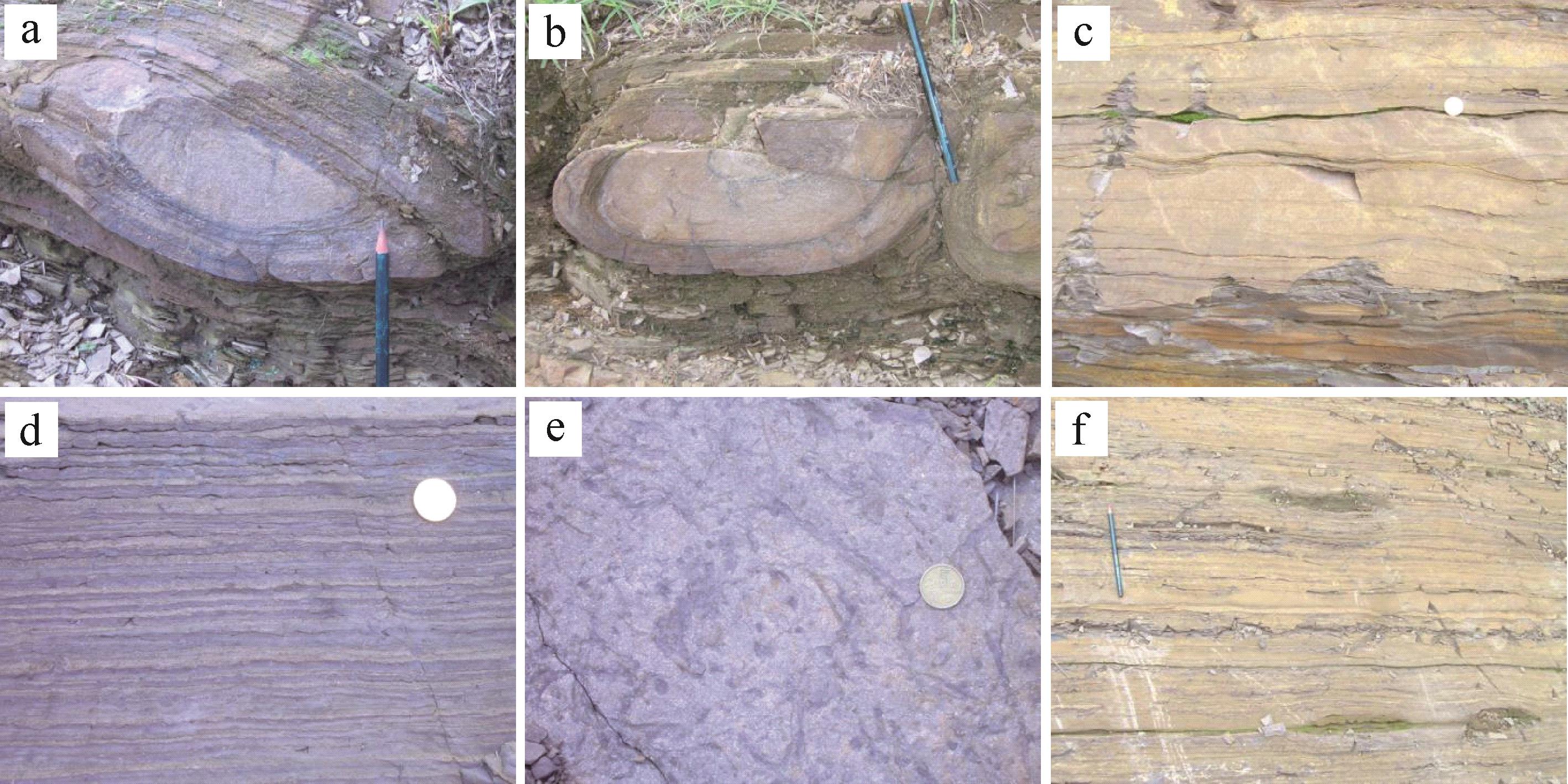

泥页岩主要在馒头组下页岩段及张夏组盘车沟段发育。其中馒头组下页岩段以粉砂质页岩为主(图5a~e),颜色以灰绿色、浅紫色为主,透镜体、波痕、生物扰动等构造发育,也形成于相对低能、水体较浅环境。

张夏组盘车沟段页岩(图5f)以灰绿、黄绿色为主,可见钙质结核,水平层理发育,形成于相对稳定的静水或半封闭环境。

-

馒头组发育的灰质砂岩中方解石矿物含量为15%,陆源沉积物含量为85%。陆源沉积物中碎屑颗粒平均含量为50%,杂基平均含量为35%。碎屑颗粒中石英含量高达95%,白云母含量约为5%,碎屑颗粒粒径为0.02~0.1 mm,分选、磨圆均较差,呈次棱角状,基底式胶结。

-

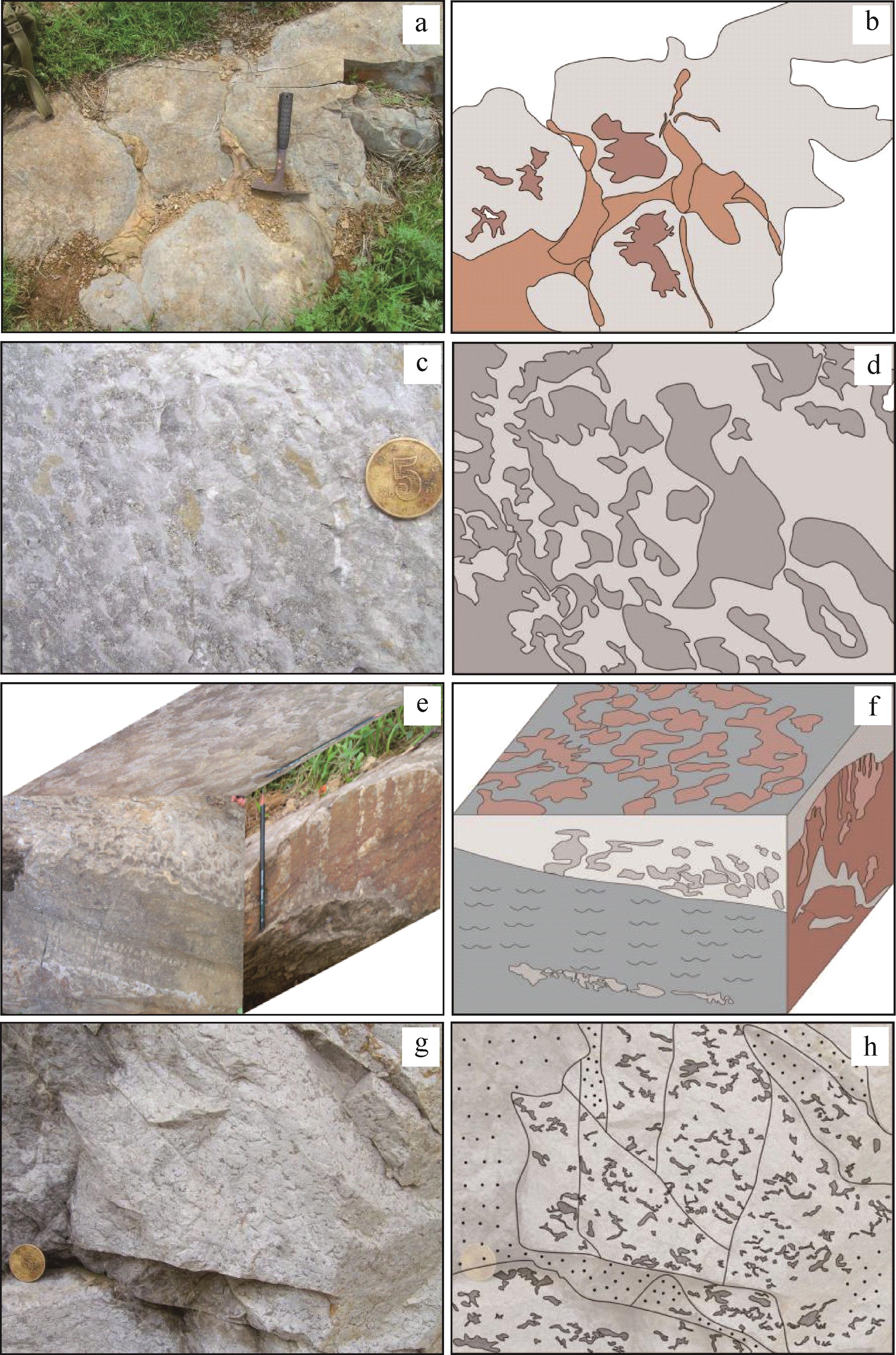

研究区微生物岩有三类,包括凝块石灰岩、树形石灰岩和附枝菌灰岩(图6)。其中凝块石灰岩由微生物黏结颗粒和自身钙化形成,研究区内馒头组下部发育大型生物丘状凝块石,高2~4 m,宽1~1.5 m,中间填充紫红色页岩和钙质砂岩(图6a);张夏组也发育大型丘状凝块石,高0.7~4 m,宽0.6~2 m,丘间充填鲕粒、生屑灰岩(图6b)。树形石具有树枝状构造,宏观上往往呈丘状体和柱状体。研究区树形石宏观上呈柱状体特征,纵向上呈分叉树枝状,微生物部分构成树枝,树枝之间被生屑充填,树枝高约0.3 m,宽0.05~0.2 m,横剖面上呈现凝块状(图6c)。附枝菌格架岩不具备典型的纹理构造、凝块构造、树枝构造或隐晶构造,往往由Epiphyton菌构成生长骨架而成岩(图6d)。

-

根据不同的鲕粒类型,研究区可划分出以下几种不同类型岩相类型。

(1) 亮晶鲕粒灰岩相。为高能环境产物,多呈亮晶鲕粒结构,鲕粒约占60%,粒径为0.2~0.5 mm,分选较好,核心多为生屑,呈椭圆形—圆形,多见单晶鲕、多晶鲕和负鲕,白云石化作用较强,同时可见不透明铁矿物析出。亮晶胶结物约含40%,呈嵌晶状分布(图3c)。压溶作用发育,缝合线上可见鲕粒溶蚀,铁泥质析出(图3d)。

(2) 含砂亮晶鲕粒灰岩相。亮晶鲕粒结构,粒径为0.2~0.3 mm,多呈圆球状(图7a),鲕粒核心多为石英,含量约为65%,约有40%的鲕粒发生白云石化和重结晶作用,少数鲕粒可见同心纹层。石英含量约为5%,除了在鲕粒核心分布以外,鲕粒之间多为亮晶方解石胶结,亦可见少量石英颗粒,长石偶见。指示高能的动荡水体环境,一般多为潮间带沉积产物。

(3) 残余结构的鲕粒灰岩相。鲕粒砾屑结构,砾屑约为35%,粒径为2~50 mm,形态各异,杂乱排列(图7b);鲕粒约含25%,鲕粒内部重结晶及破碎强烈。填隙物约占40%,主要为亮晶方解石,呈刀刃状或粒状,指示高能动荡的水体环境。

(4) 含藻亮晶鲕粒灰岩相。多发育在台地边缘的浅滩沉积环境,呈亮晶胶结藻团块鲕状结构,鲕粒约含50%,粒径为0.2~1 mm,核心以藻屑及泥晶为主,鲕的形成与藻类关系密切,不仅核心多为藻屑,纹层中亦可见较多藻粒多为同心鲕、复鲕(图7c)。藻团块含量约为10%,直径为2~4 mm,多呈椭圆状,长柱状,或不规则团块状(图7d),含少量棘皮类,黑色,呈不规则状,可见藻穿孔现象。亮晶胶结物约含35%,多呈栉壳状或马牙状。

(5) 泥晶鲕粒灰岩相。泥晶含藻鲕粒结构,鲕粒含量约为60%,呈放射状,粒径约为0.2 mm,鲕粒重结晶作用明显,且核心可见白云石化。藻粒含量约为15%,呈黑色球状或长棒状,填隙物约占25%,泥晶含量为20%,亮晶胶结物含量约为5%(图3e)。压实作用强烈,鲕粒有破碎,压溶作用和白云石化作用均发育(图3f)。此类岩石多形成于静水或低能环境。

-

该岩相类型多形成于高能水体环境,馒头组亮晶生屑灰岩多发育羽状交错层理,主要为潮汐通道产物。张夏组生屑和鲕粒常伴生,生屑破碎严重,划分为生屑浅滩相。

-

该岩相类型多形成于静水或低能水体环境,一般对应于开阔台地滩间海沉积。按泥质含量及生屑的种类含量等,分为以下几种不同的岩相类型。

(1) 完整生屑粒泥灰岩相。生屑种类较多,均具有完整外形,有双壳类、腕足类、棘皮类和三叶虫(图7e,f)。其中,泥晶颜色较深且富含隐藻,含量约占60%,亮晶胶结物往往占10%,主要发育在三叶虫内侧;另外也有部分充填双壳类。生屑无包壳和钻孔现象。

(2) 灰泥石灰岩相。基本上不含生屑,全为灰泥基质,部分发生重结晶和白云石化。偶见生屑,多为海绵骨针,零散分布在泥晶基质之中,无分选、磨圆现象,另有一部分发生重结晶,呈粉晶粒状(图7e)。还可见少量藻类,零星分布在泥晶灰岩基质中(图7f)。

-

灰质砂岩多形成于海陆交互环境,一般对应于潮上带砂坪沉积(图7g)。

-

(1) 葛万菌格架灰岩相。此种岩相野外露头表明为中型生物丘构造(图6a),丘与丘之间捕获有沉积物。丘体之间的填隙物有两种,代表着不同的沉积环境。镜下观察发现,馒头组丘体主要为葛万菌呈团块状(图7h),填充物为阻挡的泥质矿物。张夏组则表现为葛万菌捕获泥晶方解石颗粒和少量生屑,丘体之间填充物为生屑和鲕粒,其中生屑种类有双壳、腕足、软舌螺和三叶虫,生屑破碎严重,分选差,磨圆较好,指示较强的水动力条件。

(2) 树形石灰岩相。此种岩相野外露头呈现树枝状特点,枝状体之间充填生屑,生屑数量多,破碎严重呈半定向排列,主要形成于潮下低能带(图6c)[15]。

(3) 附枝菌灰岩相。显微镜下此类岩相表现出和野外完全不同的特点,附枝菌含量介于30%~50%,呈树枝状、丛状、独立长棒状或椭圆状,分布于微晶—亮晶方解石胶结物中,多呈单一方向排列,显示其向上生长的状态,偶见生屑(图7i),多形成于能量相对较高的环境[16]。

2.1. 岩石学特征分析

2.1.1. 鲕粒灰岩

2.1.2. 生屑灰岩

2.1.3. 泥页岩

2.1.4. 灰质砂岩

2.1.5. 微生物灰岩

2.2. 岩相类型分析

2.2.1. 鲕粒灰岩相

2.2.2. 亮晶生屑灰岩相

2.2.3. 泥灰(灰泥)岩相

2.2.4. 灰质砂岩相

2.2.5. 微生物灰岩相

-

由于控制微生物丘中各类微生物岩发育的因素较多[17⁃25],故难以判断不同微生物岩类型发生变化时对应的水体能量的临界值,但水体能量变化是影响它们形成的决定因素[26]。馒头组底部发育微生物丘,丘体内为凝块石灰岩,说明馒头组底部适宜的水体深度和强度为微生物的生长提供了有利条件。凝块岩从潮下带至潮上带均有分布[27],沉积水体相对较深,通常发育于低等—中等能量的沉积环境[22⁃28],且在光照强度较强、营养物质丰富的地方较易形成凝块[29]。

偏光显微镜下,可见丘体内为凝块状石灰岩,见大量葛万菌菌丝体集合体,有的呈单体管状,有的呈缠绕状。葛万菌菌丝体的特征和丘体之间充填泥质矿物,均反映了当时水体较浅,水动力较弱,这些丝状体不需要抵御水体的动荡,呈杂乱缠绕或单体形态生长。随着水动力的持续减弱,水体变浅,微生物丘消失,向上过渡为泥页岩,发育水平层理。至此,水动力又开始新的变化,逐渐过渡为粉砂岩和泥岩互层的韵律层理,层面上发育生物扰动构造。随着水深增加,水动力增强,出现羽状交错层理,接着发育树形石微生物岩。树形石顶面—横剖面呈团块状小凸起,凝块大小为3~5 cm,纵剖面呈规则的树枝状纹理构造,高为30 cm,其下部发育40 cm的生屑灰岩。可以看出,水动力有所增加,但树形石规模较小,抗御水体动力仍不强[15],总体反映了馒头组石店段凝块石灰岩—泥页岩—树形石灰岩这样一个旋回,反映了随海平面升降、水体能量具有周期性变化。

-

张夏组沉积时期,随着海侵持续进行,海平面相对上升。在平均低潮面以下,葛万菌等蓝细菌开始大量繁殖,进行光合作用,捕捉和黏结碳酸盐微粒以及发生自身钙化,从而形成大量凝块石灰岩。形成丘状构造,丘状构造之间充填中粗粒鲕粒、生屑,反映了水动力较馒头组增强;另一方面,该剖面发育附枝菌格架灰岩,附枝菌钙化体保存较完整,纵截面呈树枝状直立向上生长,且主要为亮晶方解石胶结,反映了附枝菌生长时水体相对较浅,水动力条件较强,具有丰富的营养物质和充足的光照强度,形成50 cm厚附枝菌灰岩。

张夏期上灰岩段鲕粒灰岩与微生物岩共生,反映了该时期海平面升降、水体能量变化频繁。该段底部发育厚层的鲕粒灰岩,反映了此时水动力较强,为潮下高能带环境。随后海平面逐渐上升,水动力减弱,动荡的环境消失,有合适的光照,水体能量以及水体透明度,葛万菌大量生长,形成凝块石灰岩;随水体能量增强,水体加深,凝块石灰岩向上渐变为附枝菌石灰岩,附枝菌石灰岩厚度为2 m,反映了葛万菌逐渐停止生长,附枝菌大量繁殖,捕获水中的钙离子以及自身发生钙化作用,从而形成附枝菌石灰岩;此后又向凝块石灰岩转变,且为渐变过渡关系。最终,水体不再清澈、透亮,变化,沉积缓慢,形成较薄的泥灰层。从鲕粒灰岩—凝块石灰岩—附枝菌灰岩—凝块石灰岩—泥灰岩这种沉积模式在张夏期周而复始地进行着,反映了水体能量、深度,光照、清澈程度的旋回性变化,以及沉积微环境变化的复杂性。沉积环境从鲕粒滩—开阔台地—局限台地演化,与馒头组相比,张夏组水动力条件更强。

3.1. 馒头组微生物岩的环境指示意义

3.2. 张夏组上灰岩段鲕粒灰岩、微生物岩形成环境

-

在前人研究成果的基础上[30⁃39],结合研究区的地质背景和野外宏观特征,参照威尔逊模式[12]分析了山东苍山地区寒武纪的沉积环境与海平面升降的关系(图8)。

Figure 8. Sedimentary facies and sea⁃level fluctuation in the Cambrian Cangshan profile (carbon isotope data modified from reference [39])

-

馒头组沉积时期,海平面总体处于较低的水平,海水存在小幅度震荡,整体表现为扩大的趋势。随着海平面的整体上升,岩相逐渐由砂岩、页岩向石灰岩方向变化。石店段岩性复杂,发育凝块石灰岩—泥页岩—树形石灰岩沉积旋回,发育羽状交错层理,沉积环境属于潮间带上部。下页岩段和洪河砂岩段,岩相主要为砂泥岩相,发育波痕构造,距古陆较近,主要为障壁岛—潟湖沉积产物(图9)。

-

与之前的馒头组沉积期相比,张夏组沉积时期的海侵范围较大。在海平面持续上升过程中,沉积了下灰岩段;至张夏组盘车沟页岩沉积时期,海侵范围更大,海平面达到前所未有之高度;在海平面相对稳定的情况下,随着沉积作用的进行,水体逐渐变浅,水动力条件逐渐增强,或者在海平面小幅度下降的情况下,沉积了张夏组上灰岩段各类石灰岩。张夏组沉积各阶段的沉积环境和岩性变化均受控于海平面的变化。

张夏组下灰岩段呈厚层—巨厚层状,以亮晶鲕粒灰岩为主,夹少量亮晶生物碎屑灰岩,发育波状交错层理和平行层理。鲕粒纹层为同心圆状,且鲕粒之间为亮晶充填。鲕粒的形成需要充足的碳酸盐水体以及动荡的环境,通常出现于水体较浅、水动力较强的滩相环境[40⁃42]。由此,鲕粒、破碎的生物碎屑以及保存完好的交错层理,代表高能水下浅滩环境,该时期海平面逐渐上升,沉积环境为生屑滩和鲕粒滩环境。

张夏组盘车沟段主要发育薄层泥岩、页岩,薄板状泥晶灰岩及少量生屑灰岩,无砂岩等粗碎屑岩,表明水动力很弱,水体安静,仅沉积细粒陆源物质和化学沉积物质。此阶段,沉积环境为滩间海环境,海平面上升至最大。

张夏组上灰岩段沉积时期,海平面小幅度下降;或者由于垂向加积作用的进行,水体逐渐变浅。发育鲕粒灰岩—凝块石灰岩—附枝菌灰岩—凝块石灰岩—泥灰岩组合,沉积环境从鲕粒滩—开阔台地—局限台地演化,反映了张夏组水动力条件较此前增强,且水体能量、深度、光照及清澈程度的旋回性变化,影响着微生物的生长以及沉积环境的复杂性。

4.1. 馒头组沉积时期

4.2. 张夏组沉积时期

-

(1) 山东省苍山寒武系馒头组、张夏组主要岩石类型为鲕粒灰岩、生屑灰岩、微生物灰岩,泥页岩、砂岩次之,并将其划分为鲕粒灰岩相、生屑灰岩相、泥灰岩相、灰质砂岩相、微生物灰岩相、页岩相及砂岩相等7种岩相。

(2) 该剖面馒头组石店段发育凝块石灰岩—泥页岩—树形石灰岩沉积旋回,沉积环境属于潮间带上部。馒头组下页岩段和洪河砂岩段,沉积环境为潟湖和障壁岛;张夏组下灰岩段沉积相为生屑滩和鲕粒滩环境;盘车沟段主要为滩间海沉积,上灰岩段沉积环境从鲕粒滩向开阔台地和局限台地演化,反映了张夏组水动力条件更强,且水体能量、深度、光照及清澈程度的旋回性变化,影响着微生物的生长以及沉积环境的复杂性。

(3) 对于构造较稳定的华北克拉通而言,寒武纪主要发育陆表海浅水沉积,海平面的小幅升降即可影响到沉积环境的大范围变迁,进而沉积水动力条件发生快速的变化,山东苍山剖面寒武系岩相的频繁变化反映了海平面升降和沉积环境的垂向变化。

(4) 海平面上升或处于高海平面时期,开阔台地占据主导地位,其高能相带有利于发育鲕粒灰岩、生屑灰岩沉积;开阔台地潮下低能带有利于微生物灰岩丘、疙瘩状灰岩的发育。海平面上升初期或下降期,局限台地、潮坪等主导浅水区沉积,多发育泥晶灰岩、泥质灰岩;潮坪环境水动力条件变化频繁,可发育生屑灰岩、泥晶灰岩、页岩和砂岩等多种类型的沉积岩相。

DownLoad:

DownLoad: