-

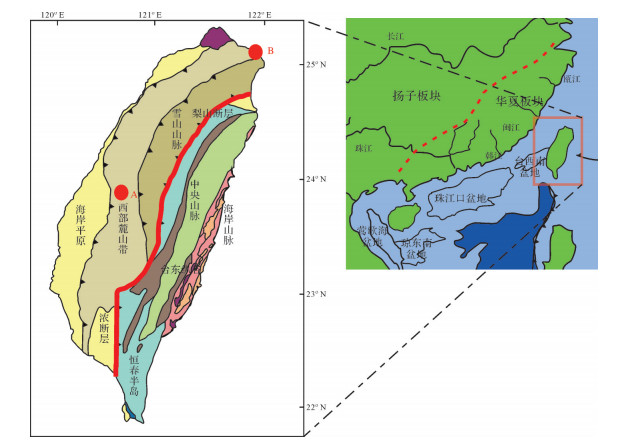

东亚地区在进入新生代后经历了一系列剧烈的构造运动,包括太平洋板块的转向和俯冲后撤[1]、菲律宾板块和欧亚板块边缘的碰撞[2]、以及造成青藏高原隆升的印度板块与欧亚板块间的碰撞等事件[3]。这一系列的地质构造运动对东亚地区的构造、地质演化及气候等都产生了巨大的影响。南海就是在这一系列构造运动中形成的新生代边缘海,是研究新生代东亚地区板块构造运动的热点地区之一,其在新生代东亚大陆边缘大规模张裂作用的背景下[4],经历了海底扩张与消亡的旋回过程[5]。伴随着断陷扩张过程,南海盆地接受了巨厚的新生代沉积。然而,由于南海北部钻遇新生代早期的探井有限,极大地限制了通过沉积手段对南海早期的沉积演变过程的研究。台湾地区新生代始新世—中新世沉积属南海北部沉积的一部分,是南海北部陆源剥蚀—沉积充填过程的产物。由于菲律宾板块向西北方向的漂移并在中中新世开始与欧亚大陆发生拼合碰撞,使南海东北部新生代沉积层序变形抬升,最终形成台湾隆升岛屿[6-7]。因此,台湾地区作为南海北部新生代地层唯一的出露区,对揭示南海早期构造演化和沉积充填过程具有重要意义。前人对台湾地区新生代沉积环境的研究工作已取得了大量成果[7-8],但其物源演化尚存争议[9-11]。本研究通过对台湾岛中部、北部始新世—中新世样品的岩石学及沉积物源的研究,并结合南海北部的对比分析,揭示了沉积物的形成环境及物源演变信息(图 1)。

HTML

-

中生代晚期到新生代早期,欧亚大陆边缘发生了大规模的张裂事件,形成了一系列的断陷盆地[13],其中的新生代沉积地层为了解新生代沉积环境及水系演化提供了重要研究素材。南海洋壳自16 Ma开始沿马尼拉海沟向东俯冲于菲律宾海板块之下,同时由于菲律宾海板块持续地向西北方向运动,在6.5 Ma左右与欧亚大陆边缘发生碰撞,导致欧亚大陆边缘新生代沉积层序变形抬升,形成台湾岛[14-15]。

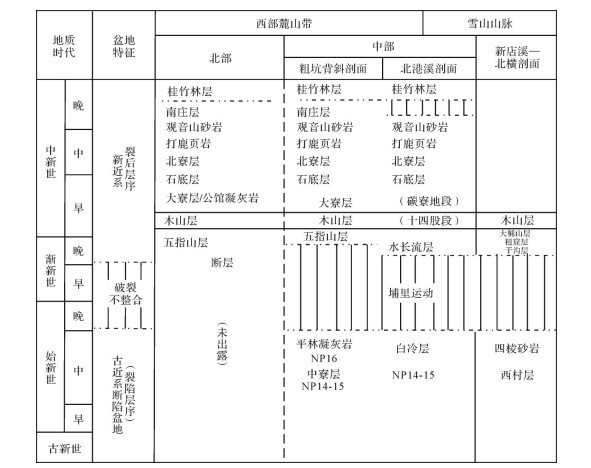

台湾为板块俯冲增生的产物[8],其大地构造演化时间大致可以分为以下几个阶段(图 2):1)陆缘断陷盆地阶段(45~34 Ma),以陆相河流—湖泊沉积为主,间夹火山碎屑沉积,其基底为中生代—古生代陆相—浅海相碎屑沉积岩或变质岩,此时由于断陷活动产生了地堑—半地堑张裂盆地;2)海底扩张阶段(34~16 Ma),该时期台湾地区作为南海北部的一部分经历南海海底扩张[16];3)洋壳俯冲阶段(16 ~ 6.5 Ma),南海洋壳沿马尼拉海沟向东俯冲于菲律宾板块之下,同时,原陆棚、陆坡沉积物及深海浊积层被刮积形成增生楔;4)弧陆碰撞阶段(6.5 Ma至今),北吕宋岛弧与欧亚大陆边缘发生斜向弧陆碰撞造山运动,使沉积在被动大陆边缘的地层向西逆冲,褶皱隆升出露于海平面之上形成台湾造山带[7-8]。

Figure 1. Brief tectonic map of study area and surrounding geological units (point A and B represent the sample locations) (modified from Huang et al.[12])

Figure 2. Early Cenozoic strata of the western foothills and Hsuehshan range, Taiwan (modified from Huang et al.[12])

台湾西部麓山带为典型的被动大陆边缘沉积,其出露的新生代地层总体上可以分为裂陷层序和裂后层序[7-8](图 2)。其中,裂陷层序主要为始新世地层,裂后层序包括晚渐新世和中新世地层。裂陷层序和裂后层序之间以破裂不整合接触,其代表的地质事件在台湾被称为“埔里运动”,对应南海洋壳的打开。不整合面时间位于33~39 Ma之间,代表南海洋壳形成的亚洲大陆边缘张裂构造活动[17]。

-

本研究在台湾中部南投县粗坑地区采集始新统—中新统砂岩样品44个,东北海岸地区砂岩样品17个。

样品中34个制作成岩石薄片,进行岩石矿物学鉴定工作。根据Dickinson和Suczek的分类方法[18],对薄片进行矿物鉴定和成分统计。

稀土元素地化分析中,共选取了39个样品进行分析测试。样品经研磨、烘干、加酸溶解等与处理后,用ICP-MS测量微量元素[19]。实验分析测试在同济大学海洋地质国家重点实验室完成。

重矿物研究制备遵循国际制定的《海洋底质调查技术规程》,记录每种矿物的颗粒百分比,同时对形态、颜色、条痕、颗粒相对大小和磁性等矿物特征进行描述[20]。

锆石U-Pb年龄研究中,共选取粗坑地区26个样品以及东北海岸地区8个样品进行实验分析。样品经预处理后使用和Thermo Elemental X-Series ICP-MS相连的New Wave 213nm激光剥蚀系统完成锆石U-Pb定年测试工作,以国际标准锆石91500(1 065.4 ±0.3 Ma[21])为外标,并采用锆石标样Plešovice(年龄为337.1 ± 0.4 Ma[22])来校正。实验分析测试在同济大学海洋地质国家重点实验室完成,同位素比值及年龄计算采用ICPMSDataCal软件完成[23],利用Andersen (2002)方法进行普通Pb校正[24],根据Compston et al. [25]的计算方法得出年龄。最终实验结果数据采用Vermeesch[26]的DensityPlotter软件来绘图展示。

-

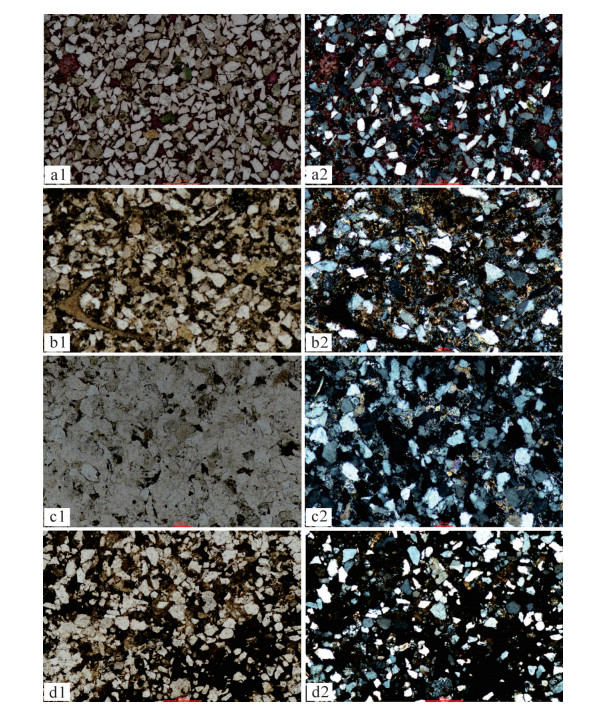

台湾粗坑地区和东北地区始新世—中新世各时代地层的砂岩镜下分析结果如下:

始新世普遍为中细砂结构(粒径),分选中等,次棱—次圆状,颗粒含量80%,杂基15%,胶结物5%。碎屑颗粒以石英为主,占70%左右,岩屑25%,长石5%。碎屑颗粒边缘溶蚀交代现象普遍发育;岩屑以火山燧石岩屑为主,含部分泥质岩屑和少量变质岩屑。长石颗粒主要为斜长石,多发生高岭土化。胶结物主要为方解石亮晶胶结。晚始新世样品开始出现有孔虫化石及自生海绿石(图 3A)。

早渐新世砂岩粒径100 μm,分选良好,颗粒含量67%,杂基30%,胶结物3%。次棱—次圆状,碎屑颗粒以石英为主,占70%左右,岩屑28%,长石2%。碎屑颗粒边缘溶蚀交代现象普遍发育;石英常见次生加大边。岩屑以燧石岩屑为主,部分火山岩岩屑和少量变质岩屑,长石颗粒含量较少。胶结物主要为黏土亮晶,少量方解石。泥质杂基含量达到30%(图 3B)。

晚渐新世砂岩样品以细砂岩为主,粒径100 μm,分选较好,次棱—次圆状,碎屑含量80%~90%。石英含量70%左右。岩屑占28%左右,以燧石岩屑为主,含有泥质岩屑和少量变质岩屑。长石较少,仅有2%。胶结物主要为高岭石亮晶。岩石中自生海绿石普遍发育。样品整体上成熟度明显提高(图 3C)。

中新世砂岩以中—细砂岩为主结构,分选较好,次棱—次圆状,碎屑含量80%~90%,以石英碎屑为主,常见石英颗粒边缘发生溶蚀交代现象,60%。岩屑占35%左右,以燧石岩屑为主,含有泥质岩屑和少量变质岩屑。长石约占5%,正长石、斜长石为主。胶结物主要为绢云母和方解石亮晶胶结。样品中普遍含有有孔虫及双壳类生物碎屑,指示为海相沉积环境(图 3D)。

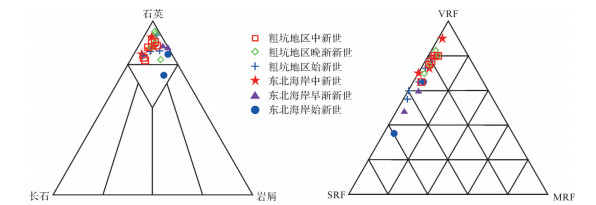

台湾粗坑地区和东北海岸两地的样品由于含有大量石英质燧石岩屑,因此样品中普遍石英含量较高,整体上表现为石英砂岩,成熟度较高。两地区各时代间砂岩成分变化不明显,在粗坑地区晚渐新世砂岩成分成熟度最高,以石英砂岩为主,始新世及中新世均以长石石英砂岩和岩屑石英砂岩为主;在东北地区从始新世到中新世砂岩成分成熟度明显增高。岩屑类型上,样品表现为火山质岩屑为主,泥质岩屑也有一定含量。同时,东北和粗坑两地均呈现随地质时代演变火山质岩屑增多的现象(图 4)。

Figure 4. Petrographic data of sandstone and rock fragments from Taiwan (VRF: volcanic rock fragment; SRF: sedimentary rock fragment; MRF: metamorphic rock fragment)

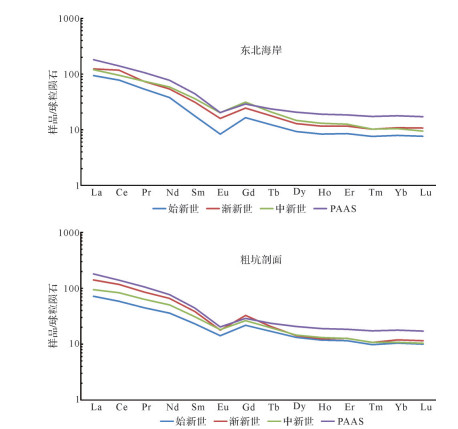

由样品球粒陨石标准化的REE配分模式结果(图 5)可见,两地始新世—中新世各地质时代的沉积物样品均出现了典型的上地壳稀土元素特征,表现为轻稀土富集、重稀土亏损,Eu元素表现为负异常。各地质时代间并未出现明显的差异,也未显示出随时间变化的趋势。

Figure 5. Chondrite normalized rare earth element (REE) patterns of Tsukeng and northeast shoreline areas (PAAS: Post-Archean Australian Shale[27])

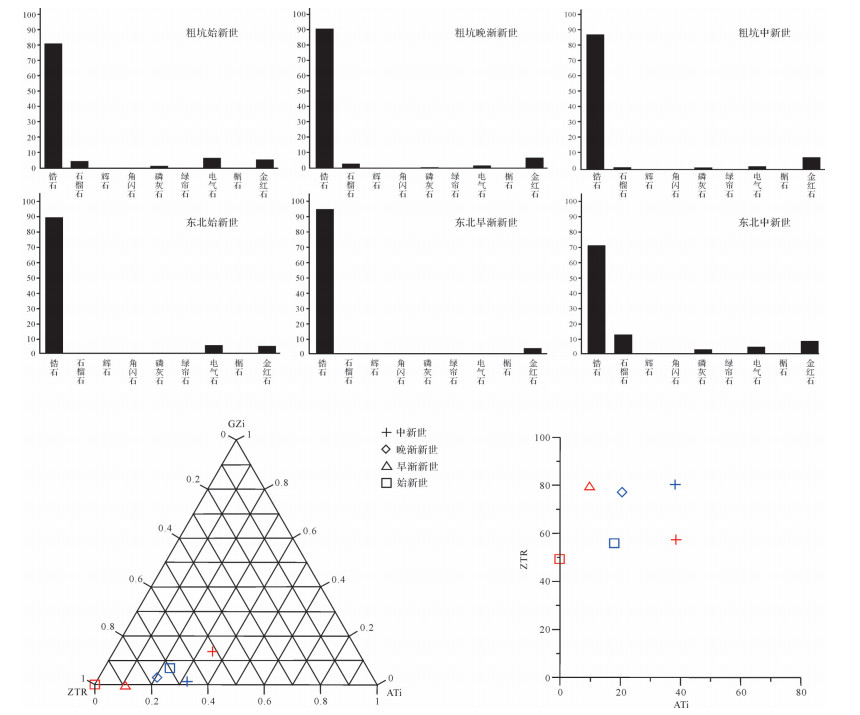

粗坑地区的重矿物组合在始新世主要含有锆石和少量石榴子石、磷灰石、电气石、金红石。其中,锆石含量为80%,稳定矿物含量较高,而代表岩浆岩母岩的石榴子石以及接触变质岩的电气石也有记录,而绿帘石含量几乎为零,说明母岩区变质岩较少。整体上,粗坑地区始新世表现为母岩为岩浆岩的特点。进入晚渐新世以后,锆石含量进一步增加,达到了近90%,而石榴子石和电气石含量降低,锆石+金红石的稳定矿物含量达到了95%以上,说明沉积物整体成熟度较高。中新世时期与晚渐新世时期相似,同样表现为大量稳定矿物富集,指示来自岩浆岩母岩的矿物含量减少。东北海岸地区始新世和早渐新世均表现为大量稳定矿物富集,含有少量电气石,而表示岩浆岩母岩的石榴子石数量较少。到了中新世,台湾东北及粗坑地区均呈现出稳定矿物含量下降,不稳定重矿物含量明显增多的现象(图 6)。

Figure 6. Histogram of heavy mineral content and relationship of GZi, ZTR, and ATi from Taiwan (Blue represents the Tsukeng area, and red represents the northeast shoreline area)

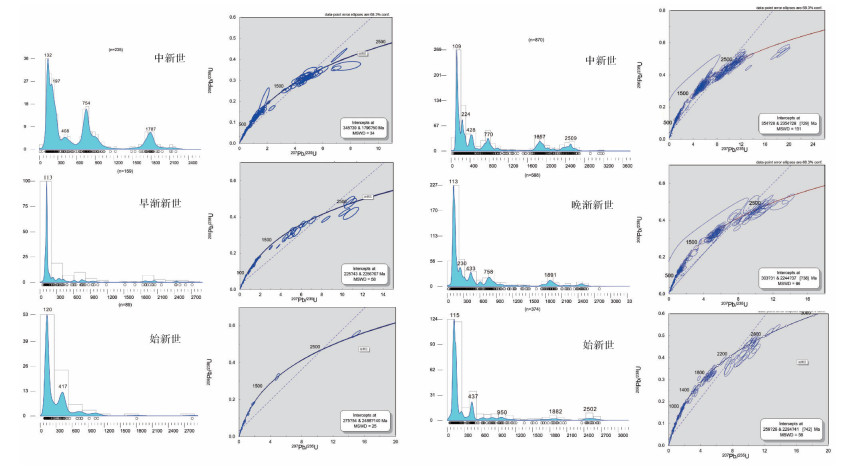

锆石U-Pb年龄研究显示,台湾中部粗坑地区的锆石年龄频谱明显可以分为两组(图 7),即始新世一组,晚渐新世—中新世一组。由于该地区破裂不整合的发育,造成了早渐新世地层的缺失[8]。

粗坑地区始新世6个样品共计374个数据点显示,锆石年龄较为集中的分布在500 Ma之内,其中115 Ma左右的中生代燕山期的峰值尤其突出,数据占比超过了50%。而437 Ma左右的加里东期的锆石数据也有明显的峰值。整体上看该地区始新世时期锆石年龄数据分布集中,应指示相对于单一的物源输入。

粗坑地区晚渐新世9个样品共计588个数据点,中新世10个样品共计870个数据点。两个时期的锆石年龄频谱图显示一定的相似性,而相对于始新世则有明显的差异。其中,较为年轻的锆石(< 500 Ma)数量依然处于绝对优势,而110 Ma左右的燕山期锆石数量依然最多,此外中生代早期印支期(230 Ma左右)的锆石分化出了明显的次峰。430 Ma左右加里东期的锆石也有明显的峰值。与始新世时期不同的是,晋宁期和吕梁期的较老年龄锆石数量明显提升,两个时期频谱图在760 Ma和1 870 Ma左右均有明显的峰值,而中新世样品在2 500 Ma的吕梁期锆石数量也较为突出。总体上看,粗坑地区从晚渐新世碎屑锆石年龄分布发生明显改变,样品中古老锆石年龄含量明显增加,显示沉积物源区应发生明显改变,中新世碎屑锆石年龄谱系特征与晚渐新世基本相同。

东北海岸始新世两个样品共计89个数据点,早渐新世两个样品共计159个数据点,锆石年龄频谱图从始新世到渐新世基本相似,以年轻锆石(< 500 Ma)数量占据压倒性优势。其中,始新世锆石频谱主要表现120 Ma的燕山期峰值和417 Ma的加里东期峰值,且燕山期锆石数量超过50%;早渐新世锆石年龄以113 Ma左右燕山期的锆石数量超过80%,加里东期锆石仅有少量分布。到中新世4个样品235个数据点显示出与始新世和早渐新世较为明显的差异。虽然中生代的锆石依然最多,以132 Ma左右燕山期为主,200 Ma左右燕山期早期发育次峰,但是较老年龄的锆石分布明显增多,其中754 Ma左右的晋宁期和1 787 Ma左右的吕梁期均有明显的峰值,在408 Ma发育次一级的加里东期峰值,总体上锆石年龄谱系分布范围明显扩大。

-

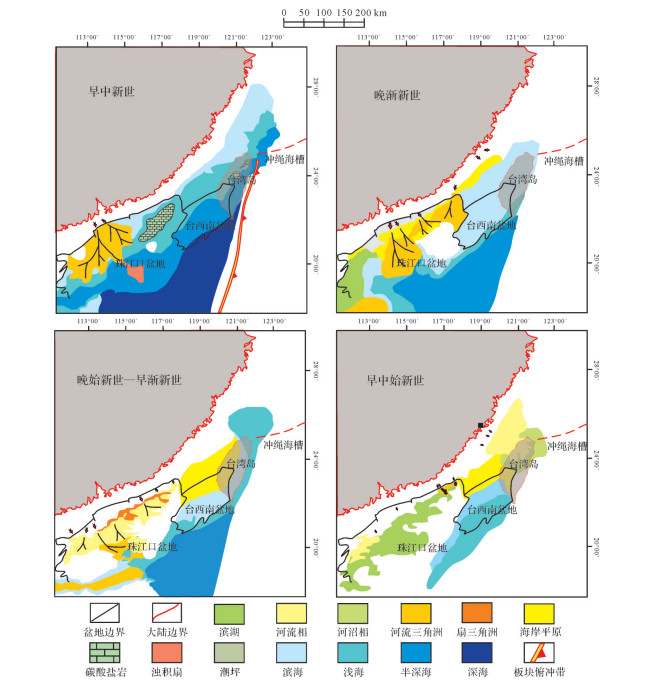

台湾在始新世时期主要为辫状河—沼泽相沉积环境,水深较浅,水动力较强,整体为陆相环境。破裂不整合之上的晚渐新世地层开始大量出现海绿石颗粒和海相生物化石,指示沉积环境由陆相转为滨浅海相。早中新世以后水深进一步加深,沉积地层出现了浅海、半深海相沉积,部分地区发育碳酸盐沉积(图 8)。

稀土元素配分特征说明台湾新生代地层沉积物主要来自于上地壳酸性岩及沉积岩区。砂岩碎屑成分特征及重矿物组合显示,始新世研究区以近源搬运沉积为特征,砂岩碎屑中含有较多火山硅质碎屑,重矿物组合中含有一定磷灰石等不稳定重矿物;晚渐新世,砂岩的磨圆、分选及成分成熟度均明显变好。沉积物源区以岩浆岩源区为主,沉积物中高含量的锆石可能与滨海相沉积有关。特别是粗坑地区从晚渐新世到中新世砂岩成分成熟度明显下降,重矿物ATi指数明显上升,可以认为该时期沉积物源发生了明显的转变。虽然整体上石英及石英质燧石岩屑含量较高,但砂岩中仍然包含较多的火山碎屑物质,沉积物搬运距离应该仍以近源搬运为主。

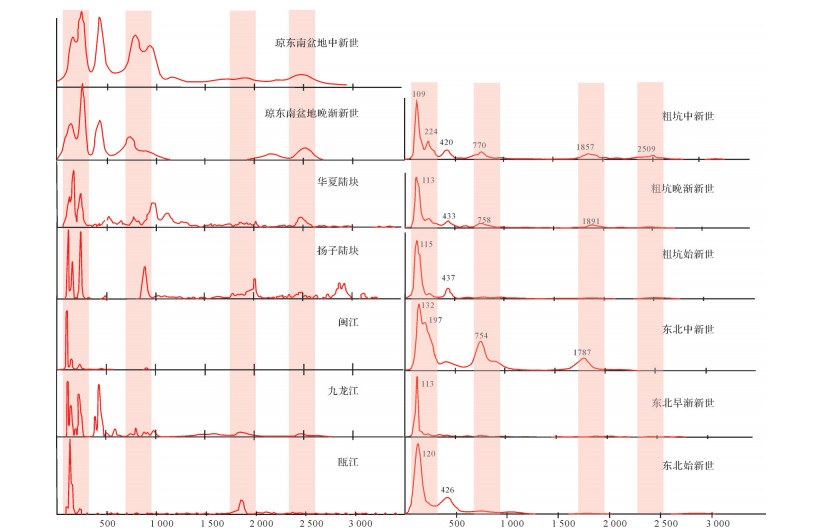

砂岩中碎屑锆石U-Pb年龄谱系图显示,台湾始新世和渐新世,锆石年龄主要以显生宙为主,燕山期锆石数量尤为突出,而前寒武纪古老锆石含量较少。由于二叠纪到白垩纪岩浆岩(主要是燕山期和印支期)广泛发育在华南沿海地区[28],其年龄具有从沿海向内陆逐渐变老的趋势[29-32]。华南沿海河流沉积物碎屑锆石U-Pb年龄显示[33-34],华夏地块现代河流沉积物主要为燕山期、印支期和加里东期,几乎不含新元古代甚至更老地层,与台湾始新世和早渐新世锆石年龄频谱有很好的一致性(图 9)。由于该时期研究区砂岩碎屑大量出现火山质岩屑,具有较低的成分成熟度,可以认为该时期台湾沉积物应源自华南中生代岩浆岩活动区(图 9)。

值得指出的是,进入晚渐新世以后,粗坑地区沉积物碎屑锆石U-Pb年龄中前寒武纪锆石数量明显增加,显示沉积物源发生明显改变,部分学者认为该时期沉积物源可能源自华南内陆及扬子地块,甚至源自长江物源[9-11]。粗坑地区碎屑锆石760 Ma左右的晋宁期锆石峰值较为突出,可能对应罗迪尼亚超大陆的裂解[35]或是古代扬子板块和华夏地块的拼合[36]。但本次研究中台湾沉积物与华夏地块内部的锆石年龄数据存在很多不一致:粗坑地区和东北海岸的锆石在晋宁期峰值均在760 Ma左右,这个数值要晚于华夏地块内部更为显著的950 Ma左右的晋宁期峰值以及印支地块东部(安南山脉)的958 Ma的纪录[37],而在扬子板块内部晋宁期锆石年龄则在800~840 Ma最为突出[38],750 Ma左右的峰值在华夏板块以及扬子板块南部都以次级峰的形式出现。华夏地块和扬子地块晋宁期主导的950 Ma和840 Ma的锆石年龄峰值在台湾沉积物并未得到显著的纪录,且东北海岸没有发现2 500 Ma左右的锆石。同时,尽管华夏地块内部存在元古代及太古代锆石年龄的纪录[39-40],但现代闽浙沿海河流沉积物总体缺乏这些锆石颗粒,加之砂岩中普遍存在的火山岩碎屑颗粒及较低的成分成熟度,没有证据显示该时期存在源自华南以及扬子地块内陆的长大河流存在。因此,台湾岛晚渐新世起沉积物物源开始接受内陆物质影响的观点仍有很多需要解决的疑点。

由于大陆东南沿海河流锆石U-Pb年龄与晚渐新世—中新世粗坑地区差异明显,因此晚渐新世—中新世台湾岛的沉积物不太可能由华南沿海河流搬运沉积而成。长江流域范围广阔,其河口沉积物锆石年龄频谱分布广,与台湾晚渐新世—中新世锆石年龄有较好的对应[41-42],因此,有观点认为该时期长江沉积物是台湾重要的物质来源[9-11],长江沉积物通过洋流搬运至台湾地区甚至南海东北部。但是,台湾地区沉积物砂岩较低的成分成熟度并不支撑长距离搬运的观点。同时,目前主流的长江中下游格局和东西贯通的研究普遍认为,长江应于中晚中新世逐渐发育形成,甚至长江实现东西贯通的时限可能为晚上新世到早更新世[43-45],而元古代的岩浆岩体更多地出露在扬子地块的西南部以及与华夏地块的拼接区域[46]。所以晚渐新世以来台湾物源开始受长江物质影响的观点尚需更多证据。珠江口盆地记录的沉积物锆石U-Pb年龄在元古代晋宁期和吕梁期也有相似的峰值[47]。但是,珠江口盆地中新世以后才开始接受包含大量古老锆石在内的华南及扬子内陆的沉积物输入[48],其在晚渐新世—早中新世对台湾地区沉积物源产生影响的可能性也不大。

最新的研究成果显示,在晚始新世—早渐新世开始,南海北部发育一条昆莺琼古河[49-50],把南海西侧包含大量古老碎屑锆石在内的沉积物由西向东输送,沉积物甚至到达台西南盆地,其锆石年龄谱系特征包括晋宁期750 Ma左右和少量吕梁期的峰值出现[49](图 9),与台湾晚渐新世—中新世沉积物碎屑锆石年龄谱系特征完全吻合。结合台湾晚渐新世—中新世的沉积物中包含大量火山碎屑物以及成分成熟度较低的重矿物组合特征,可以认为,台湾该时期沉积物应为近源剥蚀搬运沉积的产物,其沉积物源除了近源的火山碎屑外,也包含大量经沿岸流等作用再改造的昆莺琼古河流搬运的南海西部物质。这两种来源的沉积物混和沉积,构成台湾晚渐新世—中新世滨浅海相的碎屑岩,造成砂岩沉积物中虽然成分成熟度并不高,但是古老碎屑锆石含量明显增多的现象。

-

本文主要针对台湾中部南投粗坑地区和东北海岸地区西部麓山带始新世—中新世地层沉积物进行了岩石学、矿物学、稀土元素地球化学特征以及碎屑锆石U-Pb定年分析等研究,对其物质组成及物源演化提出了新的认识和看法。认为台湾始新世—中新世沉积物主要源自于陆壳物质,砂岩中包含较多火山碎屑,总体呈现成分成熟度较低的特点。碎屑锆石U-Pb年龄频谱显示,粗坑和东北海岸地区在始新世—中新世具有相似的物源演化模式,表现为始新统—下渐新统沉积物来源较为单一,碎屑锆石年龄分布较为集中,以中生代燕山期锆石为主,少量加里东期锆石,前寒武纪锆石数量极少。进入晚渐新世以后,晋宁期和吕梁期锆石数量明显增多;而在中新世年龄频谱分布进一步扩大,更多古老碎屑锆石加入进来,显示沉积物来源明显增多。综合分析认为,始新世—早渐新世,台湾沉积物主要来源于近源中生代岩浆岩区域;晚渐新世—中新世沉积物来源发生明显改变,除近源岩浆岩提供沉积物质外,再沉积而来的、由发育在南海北部东西向分布的昆莺琼古河提供的古老物质可能对该时期台湾沉积产生重要影响。

DownLoad:

DownLoad: